por Leonardo Vinhas

Para alguém conhecido por fazer narrativas sem diálogos, Gustavo Duarte é um cara que fala muito. A entrevista com o Scream & Yell estava prevista para durar 20 minutos, mas se estendeu para um papo errático de mais de uma hora, no qual música, produção independente, raízes interioranas, “morte do jornalismo”, design, negócios e outros assuntos foram discutidos em extensas respostas – tudo, claro, sob o viés dos quadrinhos, arte na qual Gustavo vem se destacando como um nome de respeito, já desde seu primeiro lançamento (“Có!”, esgotado).

Claro que falar em “mercado de quadrinhos” é capcioso, como Gustavo fez questão de explicar. Afinal, como é possível falar de “mercado” se praticamente nenhum dos “operadores” do mesmo consegue tirar seu sustento de sua produção? Questionamentos financeiros à parte, não há como negar o sucesso desse paulista (nascido na capital, criado em Bauru, desde 2000 residindo em São Paulo novamente) de 36 anos, formado em Design Gráfico, e com longa carreira como ilustrador.

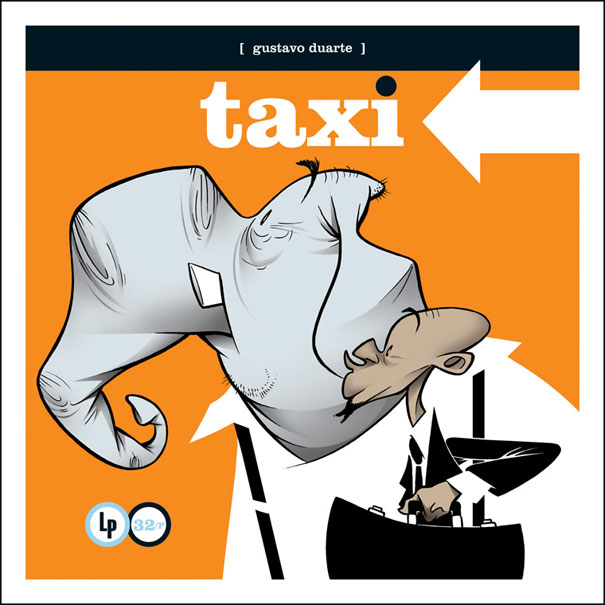

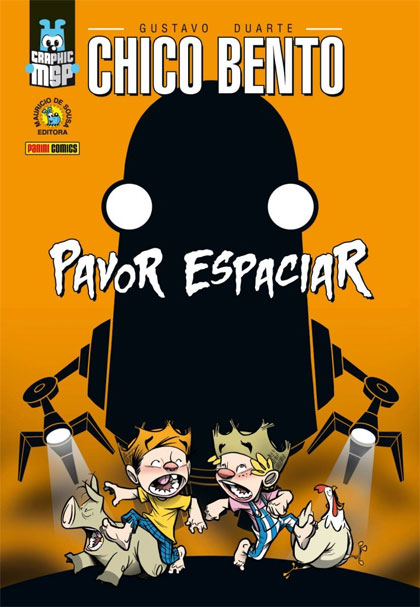

Seus três álbuns independentes – “Có!” (2009), “Táxi” (2010) e “Birds” (2011) – tiveram suas tiragens esgotadas. Pela Quadrinhos na Cia., selo de HQs da Companhia das Letras, lançou no ano passado “Monstros!”, outro sucesso. E há pouco a editora Panini publicou “Pavor Espaciar”, terceiro volume da série Graphic MSP, em que artistas jovens retratam sua visão dos icônicos personagens de Mauricio de Sousa. A Gustavo Duarte coube o caipira Chico Bento, que ele levou para o espaço, juntamente com o primo Zé Lelé, a galinha Giselda e o porco Torresmo.

Sim, Gustavo colocou o menino da roça no espaço. E monstros de seriados japoneses invadindo Santos (SP), elefantes dirigindo táxis, pássaros burocratas perseguidos pela personificação da morte, roqueiros trocando histórias de pescador… O absurdo faz parte de suas histórias (todas, à exceção do álbum da Panini, sem balões de diálogos, legendas ou similares), e esse recurso, somado com seu traço pessoal e polvilhado de referências pop, constituem o atrativo maior de sua obra.

Obra essa que chega também ao exterior: em janeiro de 2014 a editora norte-americana Dark Horse publicará “Monsters! And Other Stories”, álbum que compila “Monstros!”, “Có!” e “Birds”. Uma conquista notável, que o coloca no restritíssimo grupo de quadrinistas brasileiros que conseguem publicar em uma grande editora estrangeira (Fabio Moon, Gabriel Bá… e quem mais?).

Sentado à mesa do restaurante de um misto de hostel chique e hotel low profile em Pinheiros, às vésperas de embarcar para os Estados Unidos (onde participaria da New York Comic Con), Gustavo Duarte mostrou que a influência do rock em seu trabalho não é só visual. Seu discurso não peca por falta de sinceridade: não teme soar impopular, imodesto ou arrivista. Também tem a prolixidade dos roqueiros mais empedernidos e produtivos. Confira o bate papo:

Em entrevistas antigas, você declarou que a publicação independente de seus livros era uma opção. O que mudou para você ter aceitado fazer o “Monstros!” pela Quadrinhos na Cia.?

A Quadrinhos na Cia. falar comigo desde a “Có!” querendo fazer um livro (risos). Não foi isso, é até nojento falar assim. Não é que eu não queria lançar nada por uma editora, é que eu queria lançar por uma editora boa. Mas antes eu queria a experiência de fazer coisas independentes, tanto que está saindo da gráfica um novo livro nesse esquema. Não era porque ninguém queria me publicar. Se eu tivesse procurado, até para a “Có!” eu teria encontrado uma editora. E depois que ela saiu, várias vieram falar comigo, a Cia. foi uma delas. Sempre que eu encontrava com o André (Conti, editor da Quadrinhos na Cia.), ele vinha falar sobre fazermos algo juntos, e eu falava “mais pra frente”. Então, no ano em que eu lancei a “Birds,” rolou. O independente foi uma opção mesmo, não uma falta dela. Para aprender a fazer. E acho que mais uns102 livros eu aprendo. Fui fazer o “Monstros!” por uma editora para aprender a lidar com uma empresa desse tipo. E é uma editora que está aprendendo a fazer quadrinhos, então meio que estamos num aprendizado conjunto. E acho que uma das partes não inviabiliza a outra: o quadrinho independente não inviabiliza o publicado por uma editora. Sempre cito Antônio Fagundes. Não sei se ainda é assim, mas por muito tempo, ele acompanhava todos os processos de uma peça onde ele estava: montagem do cenário, escolha de roupas… Tinha até um dia da semana em que ele ia pra porta do teatro vender ingresso. Porque ele queria entender tudo, saber como era feito. E procuro isso também. Acho que você tem que entender todos os pontos. A chance da gráfica fazer cagada, por exemplo, é de quase 100%. Então fui lá na gráfica aprender, conhecer o processo. Sou designer também, e tenho um puta prazer em fazer o projeto gráfico, capa… Fazer a coisa andar, também: eu vendia pela internet – o que não vou mais fazer, porque a coisa chegou a um tamanho que não dá mais para segurar sozinho. Na “Có!” eu tinha 10 pedidos por semana, na Táxi “50”, e na “Birds” virou 100. Daí com a “Birds” tive o problema dos Correios, que entraram em greve. A maioria do público foi bem compreensiva, diria que 99% entendeu, mas foi desgastante, porque afinal o dinheiro estava na minha conta, o cara tinha pago!

Apesar de ter sido lançado por uma editora grande, o “Monstros!” não foi brifado, não foi uma encomenda, como costuma acontecer no mercado, certo?

Tive a ideia da “Monstros!” quando eu fiz a “Có!”. Monstros japoneses invadindo uma cidade… Invadindo Santos! Essa era a ideia, e era só isso. Apresentei essa ideia pro André quando ele me chamou pra conversar, e vendi o livro com essa frasezinha. Tanto que depois ele falou: “Você é um picareta, como é que você vende uma ideia que não tinha?” (risos). Tinha só a ideia da invasão dos monstros, não tinha o Pinô [o carismático dono de boteco que caça os personagens do título], não tinha a história por trás do Pinô… Só fui escrever a história em janeiro do ano passado. Não houve nenhum tipo de encomenda. E não vejo nenhum problema se houvesse, inclusive acho muito legal, mas não foi o caso.

E o “13”, que está saindo agora? Você ainda não divulgou nada sobre ele…

Ele não é um livro de quadrinhos. É quase um art book, só que pequenininho. Ele é 20,5 x 16,5, 108 páginas, com orelha, inteiro colorido, só de ilustrações. Não tem nenhum desenho de qualquer livro meu, nem esboço, nem nada assim. Tem umas quatro ou cinco charges, mas o que mais tem é desenho de personagem. Eu percebi que nos últimos 13 anos o que mais fiz foi isso. Até no texto eu escrevo [o que é]: “rinoceronte com um monociclo com uma bandeja na mão”, “um índio com um osso dentro da água”… Fiz muita coisa assim. Por ter ficado 12 anos no [jornal] Lance!, não aguentava mais fazer bolinha de futebol, tã-nan-nan… Então eu fazia um elefante correndo, esse tipo de coisa. A maioria do que está ali são desenhos livres. O livro são esses 13 anos em que estou de volta a São Paulo, e também porque 2013 foi um ano em que muita coisa mudou para mim: passei a não ter mais o [trabalho no] jornal que eu tinha, e tal. Eu olhava alguns daqueles desenhos e pensava: “Pelamor, isso nunca ninguém (sic) vai ver”. Muitas vezes as pessoas não liam nem viam as colunas do Lance!. Ilustrei pessoas que não sabiam escrever, durante muito tempo. Ilustrei outras boas também, é bom falar: gente como Mauro Beting, Juca e André Kfouri, o PVC (Paulo Vinícius Coelho) e também o PCV (Paulo Cesar Vasconcellos), que estava numa fase muito inspirada. É óbvio que fiz ilustrações para caras bons. Mas muitos ruins também, gente que eu tinha dificuldade de ler. Então criei esse mecanismo, que era fazer um desenho legal, pra não sofrer tanto. E muitas vezes o desenho ficava escondido, ia lá pra dentro do jornal, ficava pequeninho, jogado…

Você era só ilustrador no Lance!?

Era chargista e ilustrador. Fiz quatro mil e poucos desenhos pro Lance!. E fiz pra vários outros lugares: capas de revista, cartazes…

Eu vi no seu blog muitas ilustrações editoriais.

É, antes do jornalismo morrer, era a minha área (risos). Ainda é, na verdade, por isso que não estou trabalhando tanto.

Somos dois.

É complicado. Fazer isso que você tá fazendo – sentar pra fazer uma entrevista – você sabe, é raríssimo.

Mas vamos voltar ao nosso foco. A música está sempre presente no seu trabalho.

(taxativo) Eu não viveria sem música.

E pelo visto, o rock brasileiro acima de tudo, porque está sempre ali, em referências visuais…

Ultraje acima de tudo, Paralamas muito… Eu estava vendo agora a MTV acabando [a entrevista foi feita na primeira semana de outubro], e lembrava de mim, moleque, vendo tudo aquilo… A gente conheceu muita coisa pela MTV, né? Por isso dá dó, eu acho. O grande erro foi tirar o M da MTV. Tirou a música, acabou o canal.

Mas a internet assumiu esse papel de informar sobre música. Acredito que somos da mesma geração [Gustavo é de 1977 e o repórter de 1978], e, portanto, tivemos que garimpar atrás de música, as fontes eram escassas e a MTV marcou porque apresentava coisas que não conseguíamos acessar facilmente então.

Acho que a gente sofreu mais para saber o que sabemos, e por isso dávamos mais valor! (risos) Pode parecer um papo rançoso de velho, mas acho que não é, que perdeu um pouco mesmo, sabe? A molecada quer saber de tudo, e no fundo não sabe de nada. Tem muita molecada que sabe, e sabe até mais que a gente, claro, mas o grosso da coisa…

[seguem-se longas reminiscências musicais de ambos os lados, de “Thriller”, de Michael Jackson, a blues. E jazz. O que nos levou ao segundo álbum de Gustavo…]

“Táxi” é, a rigor, uma história de jazz. Não só pelo cenário, mas pelos personagens, pelo ritmo. É uma homenagem ao jazz…

É! E tem uma história muito legal com esse livro! Você conseguiu reconhecer os quatro jazzistas que estão ali? O primeiro que está ali, de turbante, conversando com o personagem principal na primeira página, é o Dr. Lonnie Smith, que é o organista que tocou com o… George Benson, será? O que ele mais fez na vida foi tocar sozinho. Mas enfim, ele esteve em agosto no Brasil, tocando num festival do SESC Pompeia. E eu levei a “Táxi” pra ele, e foi um momento muito emocionante pra mim! Pô, ele é um jazzista fudidaço, tem um disco dele chamado “Live at Club Mozambique” que é… é de fuder, e ele tem uma história de vida muito legal e… Mas isso não vem ao caso. O caso é que levei a “Táxi” autografadinha e tal, cheguei do lado dele e disse “Doctor, com licença, queria pedir sua atenção por um minuto, quero te dar um presente. Eu fiz um quadrinho assim e assado há uns anos…” E abri a primeira página para ele. Cara!… (se emociona) Ele ficou emocionado, e eu fiquei emocionado por isso. E ele fez assim (incrédulo): “Eu?” Porque ele é um cara assim, equivalente a quem? Um Luiz Melodia, digamos. Um puta cara, mas que ninguém sabe quem é, pode andar tranquilo na rua… O Doctor é a mesma coisa, tem muita gente que conhece, mas não é extremamente popular, nem nos EUA… E então ele chega aqui e tem um cara que fez um gibi no qual ele aparece em três páginas! Ele me puxou, abraçou, agradeceu, foi muito legal.

E quem são os outros três jazzistas que você colocou na história?

O Ron Carter, o Wynton Marsalis e o Harry Connick Jr.. Ia ter também o Charles Mingus, mas o critério que escolhi foi usar quatro caras – felizmente vivos até hoje – e que eu tinha visto tocar. A “Táxi” é uma homenagem a todos esses caras e a essas músicas. Porque não é da boca pra fora, eu realmente não consigo viver sem música. Eu nunca parei de comprar disco, não consigo baixar… Não necessariamente vinil, tenho CD também, na boa, ponho em casa. Meus amigos me dizem que minha casa é o único lugar onde ainda é possível escutar música em disco! (risos) Também por ter essa coisa gráfica, de você ligar com um personagem, ligar com a capa do disco… Até o que tenho no iPhone são discos inteiros, com capinha! (risos)

[seguem-se mais reminiscências musicais, agora sobre rock brasileiro. O que desemboca no primeiro show que Gustavo assistiu, dos Paralamas do Sucesso, em um clube de Bauru, quando tinha 13 anos]

Tenho outra história muito legal com os Paralamas. Eu já tinha 18 anos, fui levar um desenho pra eles, e os caras receberam, me levaram pra dentro do hotel, ficamos tomando cerveja e batendo papo. Então eles viraram pra mim e perguntaram: “Você vai ao show hoje de noite?” E eu: “Vou, claro”. E eles: “Não, não, você vai com a gente! Esteja aqui tal hora, e você vai com a gente”. Então eu tenho uma gratidão com os três que é assim, monstruosa…

[e continua a conversa, agora sobre biografias e documentários de bandas do rock nacional, a discografia dos Paralamas… Até que o rumo é retomado]

No “Pavor Espaciar”, eu vejo uma diferença em relação às outras duas graphics já publicadas, “Magnetar” (de Danilo Beyruth com o Astronauta) e “Laços” (de Vitor e Lu Cafaggi, com a Turma da Mônica). As duas deram a leitura deles dos personagens retratados, o Danilo exacerbando a questão da solidão do Astronauta, e os irmãos Cafaggi levando a Turma pra aquele clima de filme de adolescentes dos anos 80, aquela coisa meio “Goonies”, “Conta Comigo”. Você…

Eu escrevi uma história.

Eu acho. Você tirou o personagem do ambiente dele, mas não o reinterpretou.

Em momento algum. Eu cheguei a dizer isso mais de uma vez, tenho visto algumas pessoas criticando, e eu digo que não podem criticar porque eu não fiz errado. Ninguém me obrigou a refazer o Chico Bento. Eu nunca mudaria o Chico Bento porque acho o melhor personagem do Mauricio de Sousa disparado. Li muito, achava muito engraçado, tanto ele quanto o Zé, tanto que eu queria que a história se chamasse “Chico Bento & Zé Lelé”. A ideia nunca foi mudar o personagem, e, analisando friamente, ninguém mudou nada. Porque como é uma história em quadrinhos que tinha todo mês, sem muita cronologia, nunca teve um início. Então os Cafaggi meio que contaram – na minha opinião, maravilhosamente bem – o começo da amizade dos quatro [Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali], e o Danilo fez uma coisa mais introspectiva e tal… Mas eu nunca pensei nisso, tanto que na hora de desenhar, eu tentei deixar o meu traço o mais parecido possível [com o dos estúdios do Mauricio de Sousa]. Por exemplo, você vê a Mônica do Vitor, ela não tem cabelo de banana! O que não acho errado, de maneira alguma. Ele fez uma opção. Eu não conseguiria. Vai sair agora um livro chamado “Mônicas” (também pela Panini), que são 150 desenhistas fazendo a Mônica em comemoração aos 50 anos dela, e a primeira coisa que eu fiz foi o cabelo de banana.

Como foi trabalhar com texto pela primeira vez?

Cara, não teve diferença nenhuma, sinceramente. Foi legal, inclusive, porque a maneira de criar é a mesma, não muda nada. Eu até pensei em fazer sem texto, mas eu queria usar o falar errado do Chico, que é muito legal, e acho que gerou piadas boas na história. Muita gente que lê lembra da voz dele (imita a voz do personagem), e eu quis deixar ainda mais caricato do que já é.

Isso foi algo bacana, porque há muito tempo vem rolando uma correção política nas revistas do Mauricio de Sousa, e ele parece ter deixado essa correção de lado nas graphics. Você, por exemplo, fez um Jotalhão abduzido, quase crucificado, e isso foi publicado.

Isso foi algo que o Sidney [Gusman], meu editor, ficou morrendo de medo. Eu mandei essa página pra ele, e foi uma que todo mundo ficou meio assim… Ele ficou com receio de alguém achar ruim. Ele me contou que o Mauricio de Sousa, quando viu, ficou de olho arregalado. Mas riu (risos). Ele achou interessante e levou numa boa. Porque essa coisa do politicamente correto não é dele, é algo que está todo em volta…

Uma coisa de mercado?

Exatamente.

Na “Coleção Histórica Turma da Mônica”, que a Panini publica, são republicadas histórias dos anos 1970 e 1980, com liner notes do Paulo Back (roteirista da MSP), e o tempo todo tem comentários como “isso não seria publicado hoje”, “isso também não”, “esse outro muito menos” (risos). O Pelezinho não seria publicado hoje, com aquelas brigas de rua, comentários preconceituosos…

Quando fui convidado pra fazer parte da Graphic MSP, tive sorte de ser o único que pode escolher o personagem. Acho que foi em 2010 que o Sidney me sondou e perguntou que personagem eu gostaria de usar, e eu disse: “O Chico Bento, claro! Com o Pelezinho! Em Bauru!” (risos) Um crossover! Mas na época o personagem estava em litígio, não com o Pelé, mas com um cara que tinha comprado os direitos do Pelezinho. Mesmo agora que está sendo republicado em banca, tem várias questões envolvidas… Mas a primeira ideia era essa.

Falemos de seu livro a ser lançado na gringa, “Monsters! And Other Stories”. Está confirmado o lançamento pra janeiro?

15 de janeiro. Lá eles dão até o dia! (risos) Oficialmente, a distribuição é nos Estados Unidos e Canadá. Só que, em quadrinhos, quando você lança nos EUA, bum! Vai pra Inglaterra, vai pro mundo todo. E pô, a Dark Horse é a maior editora na qual eu poderia estar, porque eu não ia publicar “Monstros!” nem na Marvel nem na DC. Eu tinha interesse em três editoras, que eram a Dark Horse, a Phantagraphics e a First Second. Cheguei a bater papo com as três, e com todas foi bom, mas com a Dark Horse foi uma coisa mais gradual e tá sendo legal, eu só tenho coisas boas a falar de todo o processo. A “Có!” não vai sair igual saiu aqui, porque vai ter uma segunda cor, a “Birds” também, as duas estão saindo com uma segunda cor, como foi com a “Monstros!” aqui. Negociamos e deixaram eu fazer o projeto gráfico inteiro, e fiquei muito feliz. Estou torcendo muito para que dê certo. A gente vê muito no Brasil as editoras lançando quase que por diletantismo, vendem 200 exemplares e é isso aí. Lá [nos EUA] é um negócio: eles querem que venda mesmo, então estão interessados. Não sei se vai ser um sucesso, um fracasso, o que vai ser. Mas tá sendo muito legal, estou aprendendo o que é uma editora desse tamanho, interessada em fazer… E pô, é a mesma editora que publica o Goon e o Hellboy! Olhar o “Monstros!” do lado deles é demais!

Há alguns anos atrás sequer se falava de um mercado de HQ no Brasil. Hoje, existe um mercado. Incipiente, mas existe…

Bem incipiente.

Mas já é mais do que antes. Você encontra pessoas que conhecem os autores, é mais fácil encontrar títulos diferentes em livrarias… Os autores conseguem publicar, coisa que era muito difícil há 10, 15 anos, quando a única maneira de publicar algo era trabalhar nos estúdios da Mauricio de Sousa Produções.

Pois é. Isso é verdade.

E qual é, em sua opinião, o entrave que mantém o status quo atual, em que é possível publicar, mas ninguém vive dessa publicação? Onde está o gargalo?

O primeiro motivo é porque nada no Brasil funciona mesmo. Eu sempre digo: “É difícil ser quadrinista no Brasil? É difícil viver no Brasil!” Por acaso é fácil ser jornalista no Brasil? É fácil ser dono de bar? (enfático) É fácil roubar no Brasil, todo o resto é difícil. O “fator Brasil” atrapalha. Trabalhar, levar a sério o que faz – como eu levo, e muitos outros quadrinistas levam – é complicado. Mas tudo bem, vai, tirando esse fato: tem um mito de que o quadrinho brasileiro encontrou seu espaço na livraria. É uma mentira deslavada! A livraria não sabe o que é quadrinho, e acho que é ignorância da parte dela. O quadrinho hoje movimenta uma grana no mundo que é pavorosa de grande. Mais da metade dos filmes de sucesso de Hollywood vem dos quadrinhos, a cena da cultura pop funciona no mundo inteiro. E mesmo no Brasil: toda a livraria onde entro, eu procuro pelo “Monstros!”, pelo “Daytripper” (de Fabio Moon e Gabriel Bá), pelo “Vampiro Americano” (de Scott Snyder com o brasileiro Rafael Albuquerque) – o trabalho meu e dos meus amigos. Muitas vezes não acho. Eu não posso reclamar, porque a Companhia distribui muito bem o “Monstros!”. Normalmente tem um, dois exemplares, pelo menos. Mas o que acontece? Normalmente o quadrinho – seja de quem for – está na última prateleira, lá no fundo, e virado para trás. É óbvio que “50 Tons de Cinza” vai vender mais que “Monstros!”, mas uma pilha de “50 Tons de Cinza” faz com que venda mais ainda. Não precisava nem ter uma pilha de “Monstros!”, mas bastava colocar na frente da livraria para ajudar a vender. Fica fácil pra um cara que nunca ouviu falar do meu trabalho olhar, se interessar e comprar. Atrapalha muito que os quadrinhos – que são uma arte pop pra cacete – fiquem escondidos. As lojas que vendem quadrinhos tem o cara que quer, que vai lá, que busca. O que eu quero, o que eu preciso, é manter esse cara, mas também chegar a outras pessoas, o cara que vai comprar “50 Tons de Cinza”, o Drauzio Varella, o que for. Isso é essencial. Eu não posso me esconder. É óbvio que o problema não é só esse, mas é um dos maiores. Me fala uma pessoa que vive de quadrinhos no Brasil que não seja o Mauricio de Sousa.

O Moon e o Bá.

Eles não vivem de quadrinho brasileiro. É só o Mauricio, e ele não pode ser criticado por isso. Muitos criticam, dizem que o cara é isso e aquilo… Pô! Ele achou o nicho dele! É a maneira dele de fazer quadrinhos, e eu não tenho do que reclamar, não. Acho ótimo.

Tem o Angeli.

É charge. Não é quadrinho. E ainda assim, de charge, tem… só o Angeli! (risos) O único cara que vive de quadrinhos no Brasil é o Mauricio de Sousa e o único que vive de charge no Brasil é o Angeli.

– Leonardo Vinhas (@leovinhas) assina a seção Conexão Latina (aqui) no Scream & Yell e, sobre quadrinhos, já escreveu sobre Pelézinho (aqui), Carl Barks (aqui), Tio Patinhas (aqui) e entrevistou Laerte (aqui) e Carlos Ruas (aqui)

– A foto que abre o texto é de Tami Taketani, registro do lançamento do livro “Monstros!” na Itiban Comic Shop. Confira a galeria completa.

Leia também:

– “Laços”, dos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, faz releitura emocional e delicada (aqui)

– “Astronauta – Magnetar”, de Danilo Beyruth, conquista pelo traço detalhista (aqui)

– “MSP Ouro da Casa”: personagens de Maurício de Sousa ganham releitura (aqui)

– “Luxúria”, Matt Fraction e Gabriel Bá: repleto de viagens dimensionais (aqui)

– “Daytripper”, de Fábio Moon e Gabriel Ba, provoca coceira… na alma (aqui)

7 thoughts on “Entrevista: Gustavo Duarte”