entrevista de Bruno Capelas

Um disco de filha para pai, cantado tal como uma carta de amor e despedida. Mas Bebel Gilberto não é qualquer filha, João Gilberto não é qualquer pai e “João” (2023), o disco lançado pela cantora em agosto, também não é um tributo exatamente óbvio. Ao menos do que se poderia esperar de uma homenagem a um dos mestres inventores da bossa nova – ok, “Desafinado” e “O Pato” estão no repertório, mas elas dividem espaço com lados B maravilhosos como “É Preciso Perdoar”, “Undiú” e “Valsa (Como São Lindos os Youguis)”.

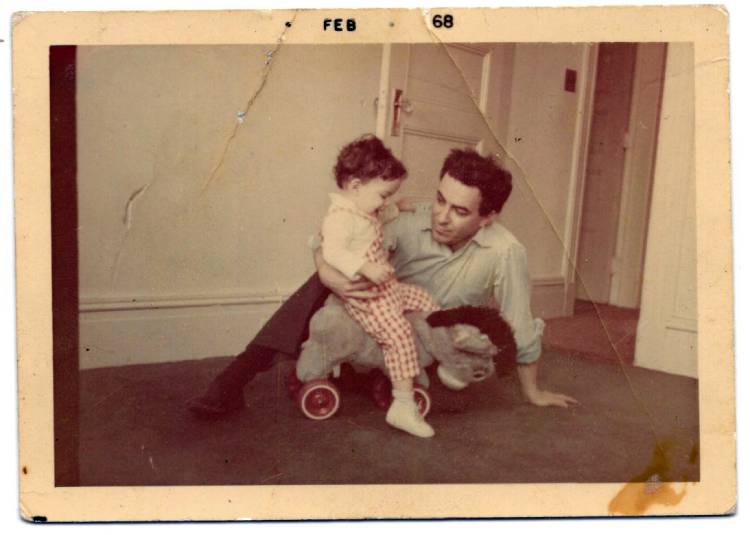

“Acho que quis dar de presente para ele o meu jeito de olhar a obra dele, o que mais me influenciou, o que eu mais gostava, até como se eu não fosse filha dele”, conta Bebel, em entrevista trans-hemisférica ao Scream & Yell – moradora do Rio de Janeiro desde o final de 2018, bem na época da morte de sua mãe, Miúcha, ela conversou com o site no fim de agosto, quando estava em Nova York para uma sequência de shows nos Estados Unidos. Segundo ela, a ideia de fazer um disco com o repertório de João Gilberto surgiu após a gravação de seu mais recente trabalho de inéditas, “Agora”, de 2020.

“Sabe quando você tenta falar com uma pessoa por meio da música? De repente, me vi nessa situação dele não estar mais aqui e eu ainda querer falar muita coisa para ele”, conta a cantora, que aproveita esta entrevista para desfiar histórias sobre uma das figuras mais importantes e idiossincráticas da música brasileira (senão a mais importante e mais idiossincrática, é bom que se diga). Nos próximos parágrafos, ela conta porque odeia “Isaura”, fala sobre a relação com o pai nos últimos anos de vida, abre confidências da amizade entre João e Miúcha após o divórcio do casal e até conta a história de como, aos cinco anos de idade, batizou “Acabou Chorare”, disco e música dos Novos Baianos.

João, porém, não é o único tema dessa entrevista, que revela também uma cantora idiossincrática – entre os assuntos, Bebel revisita o clássico “Tanto Tempo”, de 2000 (“uma força estranha que nunca mais vai acontecer”), se recusa a falar sobre quando pisou na bandeira nacional em um show no ano passado e despista discutir as intrigas de herança e inventário que envolvem seu pai, numa briga judicial-familiar que não faria feio ao lado de tramas como “Sucession”. Mas apesar de tudo, essa é uma entrevista mais carinhosa do que rancorosa, com direito até aos conselhos que João deixou para a filha. Com a palavra, Bebel Gilberto.

Começo pela pergunta mais óbvia: ao longo da sua carreira, imagino que tenha existido pressão para você fazer um projeto com o repertório do seu pai. Por que agora é o momento certo?

Bebel Gilberto: Na verdade, essa pressão nunca existiu, porque nunca ninguém me disse o que fazer (risos). Mas sem dúvida, houve perguntas ao longo da vida. Sempre quis evitar, sempre gostei do caminho mais difícil, não sei exatamente o porquê. Eu não queria ser óbvia, não queria ser mais criticada do que eu já sou. Não queria muito ir nesse caminho. Mas, no meu último disco, “Agora”, eu já tinha escrito uma música para o meu pai, “O Que Não Foi Dito”. E essa música abriu o canal: sabe quando você tenta falar com uma pessoa por meio da música? Ele já não estava ali escutando tanto, não estava tão disponível, mas encontrei aquele caminho. E de repente, me vejo essa situação que é ele não estar mais aqui e eu ainda querer falar muita coisa para ele. Aí, veio a ideia de fazer o disco “João”, que é como uma carta de amor para ele.

Não é a primeira vez que você passa pelo repertório dele – você já tinha gravado “Bim Bom”, que é dele, e “Vivo Sonhando”, que ele também gravou. Mas como foi a decisão de fazer um disco inteiro e escolher esse repertório?

Acho que quis dar de presente para ele o meu jeito de olhar a obra dele, o que mais me influenciou, o que eu mais gostava, até como se eu não fosse filha dele. São músicas que escutei quando já estava mais velha, outras que escutei e redescobri, como “Desafinado”, mas quando era pequena a gente não ficava escutando disco do papai. Eu fui criada pelos meus avós, então não tinha muito contato com a música dele. E na casa da minha avó não se escutava muita música, porque meu avô Sérgio Buarque [de Hollanda] gostava de silêncio, não deixava chegar perto do piano. Imagina quantas vezes já não disse isso desde que comecei a dar entrevistas sobre o disco? “Gente, eu não canto essas músicas desde pequena.” E tem músicas que, por mais que eu tenha aprendido a cantar da forma certa, insisto em cantar diferente. Deixo a licença poética vir. “Desafinado” é uma delas: sempre canto “um cantinho, um violão/esse amor, uma paixão.” Por que raios é uma canção? Se é um amor, é uma paixão. É claro, né? Você está me entendendo? É como se eu estivesse redescobrindo algumas músicas, como “Eu Vim da Bahia” ou “É Preciso Perdoar”, que eu lembro de escutar quando tinha oito anos de idade. Mas é isso: o papai não ficava tocando “Desafinado” pra mim quando eu estava em casa, ao contrário do que muita gente acha. Ele ficava praticando no violão temas como “Undiú” ou “Um Abraço no Bonfá”, improvisos incansáveis, coisas que eu morro de saudade hoje em dia. Mas da mesma forma, se você chegar na casa do meu tio Chico Buarque, ele não vai ficar tocando “Olhos nos Olhos” pra você. Não existe isso. Imagina se o Rod Stewart fica lá cantando “toniiiight, toniiiight” na casa dele? O pessoal pira, bicho. O barato do músico é justamente você ver o processo dele de exercício, de buscar uma canção, ele não fica tocando os hits sentado em casa.

Da mesma forma que você chegava na casa do seu avô e ele não saía dando uma palestra sobre a história do Brasil, eu imagino…

Não! Mas ele dava uns aluguéis, viu? Na maior parte do tempo, porém, ele ficava lá no escritório e ai de você se interrompesse ele num momento que ele estava escrevendo. Acho muito curioso como as pessoas veem essa coisa, mas eu adoro contar. E o disco, sem dúvida nenhuma, foi uma redescoberta. Eu nunca tinha ousado cantar “É Preciso Perdoar”, que é a minha música preferida do disco. Eu não me imaginava fazendo isso, mas de repente estava lá fazendo. A música do meu pai, que eu nunca ousei cantar, algo que ele nunca ouviu. É um disco que tem uma profundeza maior, porque eu poderia ter gravado “Chega de Saudade” imediatamente, e não tem. Não tem nenhuma música que eu cantava com ele.

Uma coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de músicas que vem do “álbum branco” (“João Gilberto”, de 1973) dentro desse repertório. No texto de apresentação, aliás, você chega a dizer que o álbum branco e o “Amoroso” são as maiores inspirações desse trabalho. São os seus discos favoritos do teu pai?

São. Com certeza.

Tem algum motivo em especial?

São discos que saíram na época que eu estava mais velha, já com oito para nove anos de idade, entendendo a música de um jeito diferente. No disco da capa branca, eu tinha vindo pra Nova York e a gente estava morando na casa do Stan Getz. A mamãe [Miúcha] também veio, porque ela gravou o “Isaura”, que eu até gravei, mas não saiu no disco. É uma música que até hoje eu tenho um certo sofrimento de escutar, porque naquela época eles cantavam ob-ce-ca-da-men-te o “Isaura”, 450 mil vezes por dia. Era um tal de “ai ai ai, Isaura”, eu não aguentava mais. Eu queria comer um negócio e eles lá no “ai ai ai, Isaura” (cantarola). O Thomas Bartlett, que coproduziu o disco comigo, até sugeriu, eu gravei, mas no final achei chato. Não botei porque não tinha nada a ver, era uma música que eu não aguentava. Seria mentira fazer homenagem ao papai cantando “Isaura”. Ele sabe que eu tinha ciúme dessa música! E no fim, tem uma coisa muito orgânica de escolher as músicas que batem. “Eu Vim da Bahia”, por exemplo. Essa saiu que nem um parto natural, foi incrível. Outra que eu amo: “Caminhos Cruzados”, quantas vezes eu cantei essa música sozinha, para mim mesma? Eu fui ousada, realmente eu fui corajosa.

Seu pai era muito exigente com os músicos que o acompanhavam. Como foi escolher a banda para esse disco e, especialmente, quem ia tocar o violão?

Não tinha dúvida de que seria o Guilherme [Monteiro]. Nós somos grandes amigos e estamos fazendo um trabalho muito bonito. Eu tinha essa parceria com o Masa Shimizu, que tocou comigo 16 anos. Eu sou madrinha do filho dele, mas ele decidiu largar tudo e ir morar no Japão. E quando isso aconteceu, eu já conhecia o Guilherme porque a gente fez alguns shows juntos com o Forró in the Dark. Começamos a fazer alguns shows juntos e eu não tive dúvida que tinha de ser ele.

Ele se sentiu pressionado na gravação?

Acho que não, mas eu enchia o saco dele. “Ah, Guilherme, não é esse acorde aí não…”. Ele respondia: “Pô, mas eu toco João Gilberto…”. E eu dizia: “não é tocar João Gilberto, é tocar essa versão todas as vezes, as repetições, exatamente como ele fez”. Aí ele: “Mas nesse tom não dá”. Então eu pedia pra ele achar uma alternativa para achar o que fosse mais perto da inversão daquele acorde, do jeito que repete três vezes naquele momento específico. É meu lado arranjadora, que é um lado que ninguém sabe muito bem, que eu só posso contar quando eu dou entrevista. Mas esse é um dos motivos pelos quais eu assino a coprodução também.

Queria falar um pouco de algumas escolhas do repertório. Tem uma que parece um statement do disco: “Adeus América”. Como foi para você encontrar essa música e perceber que ela conta, de certa forma, tanto a tua história como a história do seu pai?

Essa era uma música que eu sempre gostei. Quando comecei a juntar o repertório, veio a ideia de inclui-la. O disco só tinha músicas tristes, tinha um broken heart, papai é o rei da dor de cotovelo, né? Nem eu tinha me tocado que tinha tanta música triste. Quando pensei no “Adeus América”, já soou como uma luz. E cantando a letra é que eu percebi isso que você falou. “Meu deus do céu, porque é que eu fui querer cantar essa música logo agora que eu tô me mudando para o Brasil?” Que maluquice! Ela foi a primeira que a gente gravou – e foi tudo muito orgânico, foi saindo.

Aproveitando o gancho, queria saber como foi para você a decisão de sair do Brasil e de fazer carreira fora. Você tinha já gravado algumas coisas no Brasil durante os anos 1980, o primeiro EP em 1986…

Na verdade, não foi buscar carreira fora. Calma, são muitas perguntas juntas. É sobre quando eu me mudei para cá pela primeira vez, é isso?

Queria entender como foi para você perceber que podia ter um filão para explorar uma carreira fora do Brasil.

Isso não aconteceu. Você tem que fazer essa pergunta para outra artista, não para mim. Eu vim para cá quando tinha 24 anos, era muito nova ainda. Sim, eu tinha gravado um disco, mas não teve muito impacto, o Cazuza tinha morrido e eu tinha vontade de morar nos Estados Unidos porque eu era americana. Tinha uma facilidade fiscal e queria aprender inglês, explorar outros universos. Mas não achei que eu tinha uma carreira aqui, tanto que demorou: foram oito anos entre a chegada e o momento que comecei a gravar um disco. Eu fiz alguns projetos com o David Byrne, o Arto Lindsay, o Thievery Corporation, era uma forma de mostrar minha cara. Mas na época eu ganhava dinheiro com outras coisas, sendo babysitter, modelo vivo, cozinheira, produtora, maquiadora, tudo que você possa imaginar, coisas que a gente faz como imigrante.

Faz sentido. Mas minha pergunta parte de um outro ponto: há algum tempo, saiu no Estadão uma reportagem sobre um disco que a Elis Regina gravaria com o Wayne Shorter – e que uma das questões que afetou o processo ali foi o fato de que ela não queria explorar uma carreira internacional. Era disso que eu queria saber: há artistas brasileiros que decidem ficar no Brasil e outros que decidem explorar o mundo.

O que aconteceu com a Elis? Ela não quis gravar com o Wayne Shorter? Porque naquela época devia ser… eu conheci o Wayne e a Ana Maria lá em Los Angeles e eu só ouvia as histórias naquela época. Aquele disco que ele tem com o Milton Nascimento, aquilo ali é foda.

O “Native Dancer” é um disco incrível!

É demais, não é? Me conta o que aconteceu? Desculpa, eu fiquei curiosa agora…

A matéria trazia ingredientes novos para a história. Vou tentar resumir: o que sempre se disse é que a Elis não queria fazer carreira internacional, mas o que há de novo é que teve uma briga entre o Wayne Shorter, falando em inglês, e o César Camargo Mariano, só falando em português. O Wayne queria passar uma instrução pro César, não sabia como, e aí foi lá e pegou a mão do César e colocou a mão do César no lugar certo do piano. O César ficou puto e começou a brigar com o Wayne. E a Elis entra no meio da história e começa a brigar com o César, bem na época que os dois estão no final da relação deles. No meio disso, supostamente o César teria resolvido cancelar o disco – ele ainda era o diretor artístico dela. E a Elis meio que aceita.

Olha, que triste essa história. Que loucura, né?

Mas a matéria também fala um pouco de que a Elis não se sentia muito à vontade de ter uma carreira internacional, ela…

(interrompe, voltando pra pergunta). Acho que eu não pensava [nesse tipo de coisa]. Se eu pensasse, não estaria no lugar onde estou. Estava aqui com um monte de assistentes, entendeu, num hotel luxuosíssimo, comendo um croissant que teria vindo pra mim – e não um croissant que eu teria ido buscar debaixo de chuva, como fui hoje de manhã. Era tudo diferente (risos). Acho que as coisas acontecem. Comigo, foi assim: eu sabia que existia um outro mundo, eu não sabia falar inglês, isso era um trauma. Eu cheguei a estudar em 13 escolas, morei em três países, fui alfabetizada em espanhol, tive que reaprender português, então essa parte de gramática, letras, palavras, sempre foi uma coisa misturada. Eu sou boa de cantar melodias, fazer melodias, e finalmente, graças a Deus, a última língua que meu cérebro conseguiu captar foi o inglês. Não é esse espelho da vida que você pensa que é, foi uma batalha e ainda é. Nova York é uma batalha. Você conseguir viver aqui é uma batalha. Domingo eu fui jantar com uma amiga minha e a gente estava falando sobre voltar ao Brasil. Faz um tempo eu fiz umas fotos para o Iguatemi, era a Annie Leibovitz que estava fazendo as fotos comigo e com a Isabeli Fontana. E ela contou que estava morando no Brasil, eu perguntei por que e ela disse que lá tinha qualidade de vida. Aquilo ficou na minha cabeça. Nesse jantar, eu me reencontrei com ela, com a Alessandra Ambrósio, as modelos amigas, os brasileiros que se encontram aí em grandes posições da vida. Eu já tinha tomado umas, cheguei na Isabeli e falei: “agora entendi o que você estava falando!”. Eu tenho minha cachorra, as coisas todas acontecem, estou a dois quarteirões da praia, tenho a comida orgânica! Pô, para que vou pra Nova York passar perrengue de marido, de músico americano que não entende a língua?” Estou dando minha interpretação, claro, mas é isso: às vezes você evita a confusão. É melhor brigar em português mesmo. Requer muita coragem morar fora. Muita força. Determinação. Porque não é fácil. Mas quando voltei para o Brasil, meus pais morreram. É muito louca a vida.

Como foi perder os dois num espaço tão curto de tempo? E desculpa se eu estiver abrindo aqui uma caixinha de terapia…

Foi horrível, porque eu tinha acabado de me mudar para lá. A mamãe foi embora nove dias depois que eu cheguei com a mudança. Quando é que eu ia imaginar? E quando estavam tirando as coisas, eu fiquei na dúvida: será que eu volto mesmo? Aí tinha o meu pai naquela situação, né? Decidi ficar e agora não tenho que passar pelo inverno de Nova York, todo o peso das contas, do custo de vida… a pessoa tem que ser heroína para morar aqui. Continuo pagando impostos, mas não sou mais residente e isso tira aí uns 17% do leão.

Tem muito folclore em torno do seu pai. Muita gente inventa mitos.

Com certeza.

Queria saber como era a sua relação com ele no dia a dia, nesses últimos tempos?

Nesses últimos tempos, foi complicado, porque o papai realmente foi ficando pior. Ele não estava a fim de lidar com aquela situação toda e ele se deprimiu muito quando a minha mãe morreu. Foi uma loucura, para você ver como eles eram amigos, almas gêmeas mesmo. Não falo isso para ficar contando história, nem eu tinha me tocado que eles eram tão irmãos e grudados como eles eram. Conto para ir pro lado engraçado. Eles moravam a um minuto de distância do outro. Demorava mais o elevador dos prédios do que o tempo que andava entre um prédio e outro, da Carlos Goés até a Almirante Guilhem [no Leblon]. Era literalmente um quarteirão de distância, eu chegava lá que nem um raio. Ela morava no 18º, o papai no 8º. Um dia cheguei lá, depois da missa, e o papai estava resmungando: “Heloisinha, uma mulher tão boa…”. O que eu escutei de um reclamar de outro? Agora fiquei pensando: “que ironia, vai ficar nessa aqui e vou ter que consolar o papai, ‘Heloisinha, aquela alma tão boa’”. Eu ria por dentro, era até patético, mas o bichinho ficou realmente arrasado. A irmã mais velha dele também morreu em dezembro de 2018, e aí não tava muito bom o negócio. Acho que ele se deixou ir. Mas também, com 88… (respira). Não quero ficar muito velha, então acho que ele foi bem. Não deveria falar isso, claro que eu morro de saudades, mas quando você chega no estado que tanto ele como a minha mãe chegaram… a única forma que me ajuda a entender a morte é questionar se você quer viver desse jeito. É a coisa horrível da velhice: depender dos outros, não ter mais o teu corpinho, ainda mais pros dois que eram independentes, solteiros, ter que ficar dependendo de gente para tudo.

E um apoiava o outro, né?

Total! Quantas vezes ela virava e falava: “ah, tô indo levar um café pro seu pai porque a cafeteira dele não tá funcionando, cortaram a luz…” E aí começavam aqueles problemas: sempre que eu chegava lá tinha um problema, e eu não conseguia entender. “Como cortaram a luz? O que aconteceu? Por que você tá aqui sozinho? Cadê aquela turma lá?”.

E a turma não estava?

Não, a turma não fazia nada. Também, é óbvio: papai não era passarinho, mas ele tinha uma estrutura que infelizmente foi retirada na segunda gestão, quando começou… no começo de 2000? Acho que foi até um pouco antes: a gestão mudou e aí tudo mudou. Mas sem falar em nomes.

Quem souber usar o Google vai achar.

Exato.

(Nota da Redação: Bebel pode se referir implicitamente a duas pessoas nesta passagem. Uma é a empresária Claudia Faissol, que namorou o músico no começo da década de 2000 – Claudia é mãe da filha caçula de João, Luiza Carolina. Na visão de Bebel, a empresária teria levado o músico a assinar diferentes contratos que o lesaram economicamente; um dos exemplos mais evidentes é a cessão ao banco Opportunity dos direitos do processo que o cantor movia contra a gravadora EMI pelo relançamento indevido de seus primeiros álbuns. Em diferentes oportunidades, Claudia negou que tivesse influenciado João, como mostra essa entrevista d’O Globo em 2018. A outra é a moçambicana Maria do Céu Harris, companheira de João em diferentes momentos entre os anos 1980 e sua morte, que também pede hoje o reconhecimento da união estável e participação na herança do artista).

E como era a relação do teu pai com a sua música? Ele ouvia os seus discos?

Mais ou menos. O primeiro disco [“Tanto Tempo”] sim, com aquele sucesso todo. Nunca vou esquecer: um dia eu liguei pro Otávio Terceiro, o melhor amigo dele, e estava a secretária eletrônica tocando “So Nice”. Eu adorei! Será que papai escutou isso? Perguntei pro Otávio se papai sabia que ele tinha colocado a música na secretária eletrônica. Ele ficou super orgulhoso, óbvio, mais orgulhoso que a mamãe, com certeza.

Mas ele ouvia? Tinha comentários?

O papai não ouvia nada!

Ele gostava de tocar o violão dele, é isso?

Ele não ouvia nada, nem tinha onde escutar, nem sabia como.

Fico imaginando como seria seu pai abrindo o Spotify, são mundos que parecem nem se conversar.

Na época que saiu meu disco nem tinha saído Spotify, tinha CD player. Isso ele sabia, mas depois cada vez sabia menos.

Hoje, há uma nova onda de artistas jovens no mundo todo abraçando a bossa nova, a começar pela Billie Eilish. Como você vê isso? É bossa nova mesmo?

Tenho certa implicância com essa história de ser associada à bossa nova, já começa por aí. Acho que é um estilo, é uma atitude, é uma mistura de várias coisas que caiu na coisa do papai ser o inventor. Acho isso tudo muito rótulo demais. Mas acho um barato [esse movimento], porque sem dúvida é uma associação à música brasileira, é uma forma de você, sei lá, falar de um estilo de música dentro da música brasileira que é mais jazz, que é mais soft, que é mais sexy, e isso tudo se engloba na bossa nova. O fato da Billie Eilish gravar uma música chamada “Billie Bossa Nova”? Eu acho o máximo, principalmente porque eu sou fã da Billie Eilish, especialmente do primeiro disco. Acho um barato. Acho um barato a Charlotte Gainsbourg cantar daquele jeito, que a Jane Birkin também cantava, que é o cantar effortless, sem tanta força, sem vibrato… essas coisas assim.

Recentemente, conversei com o Seu Jorge para outra reportagem e ele me disse algo muito bacana: que uma das missões dele como artista era representar o Brasil no mundo, se conectando com brasileiros que estão espalhados pelo mundo. Acho que é também uma missão que passa pela sua trajetória…

(interrompe). É diferente, porque eu tenho um público muito diferente do Seu Jorge e isso eu posso falar de barriga cheia. O Seu Jorge é uma pessoa bem mais leonina, que gosta de se mostrar e sabe se posicionar. Eu sou a insegura, a artista, a maluca, a que nunca vai falar que faz sucesso, que nunca vai dizer quem é. Sou completamente diferente do Seu Jorge, que eu conheço muito bem. Então, assim… a minha missão definitivamente não é me conectar com os brasileiros do mundo e sim mostrar o que é a música brasileira pelo mundo afora. Eu sou uma das pouquíssimas artistas, e falo com peito cheio, que quando vai tocar e pergunta: “quem é do Brasil aqui?”, tem só umas quatro, cinco mãos levantadas. É verdade! Tem muito, mas tem muito mais gringo, a vida toda. Essa é a história de todos os artistas que tocam pelo mundo afora. Marisa [Monte], inclusive, que é uma grande amiga, uma grande irmã, ela sabe: eu não canto para os brasileiros. Essa não é a minha missão, não?

O que eu queria dizer é que existe uma semelhança no sentido de representar o Brasil, pelo mundo…

Aí, tudo bem. E o Seu Jorge, a gente não pode negar que ele é incrível e a voz dele é única. É um orgulho para o Brasil, mas nós temos missões diferentes.

Eu estava introduzindo a pergunta que era um pouco no sentido de entender como foi representar o Brasil nos últimos anos…

Mas aí é que tá: eu não represento o Brasil. A minha música… não existe isso. Não existe. Aí é que tá o pulo do gato: eu hoje em dia já sou considerada uma outra coisa. Faz muita diferença estar há 20 anos fazendo o que eu faço. É completamente diferente. Seu Jorge faz teatros maiores, com público-alvo que é de 70% brasileiros que vão, é outra história.

Talvez a comparação tenha sido infeliz.

Não, não é infeliz, porque não tem nenhum artista como eu, que faz o que eu faço. Eu morava aqui em Nova York, eu já virei uma outra coisa. Eu não acho que eu estava representando o Brasil, eu estava representando aquela música muito, principalmente por causa do “Tanto Tempo”, de muita gente que se ligou naquele som que saiu naquela época, que foi o começo do milênio, entendeu? Você não tem ideia de quantas pessoas eu encontro que me contam que casaram, que se conheceram, que deram nome para filha por causa do “Tanto Tempo”. Foi um disco que marcou vidas. Foi um som que foi criado, que tocou em cinema, que tocou em filme, que foi licenciado para não sei quantos mil outras coisas, que representa aquilo. Eu não vou dizer que não é Brasil porque é óbvio, eu estou cantando em português, né? Mas é uma representação diferente: é algo que pertence àquela época de quem ainda comprou os últimos CDs que foram prensados. Como eu te falei, meu disco ainda era em CD, e o que acontecia? Tower Records, Virgin Records, quando isso tudo ainda existia, estava lá: na lista dos 10 discos mais vendidos, estava o “Tanto Tempo” do lado do “Ray of Light” da Madonna. Eu tenho que ser um pouco Seu Jorge e te falar isso de peito cheio. Realmente foi uma coisa muito forte e me colocou no mundo, foi uma força estranha o “Tanto Tempo”, que nunca mais vai acontecer.

Por quê não?

Ah, porque foi muito especial. Tem a questão do Suba, os músicos… pode até acontecer maior, diferente, menor, mas a mesma coisa não. Tinha o poder do disco, da mídia, na coisa do começo do milênio. Hoje, com a internet é muito diferente, até você criar um… ali, não acho que é possível.

Queria falar de um episódio que marcou tua carreira nos últimos tempos, o show do ano passado em meio à polarização que a gente viveu, em que você samba em cima da bandeira…

(interrompe) Ah, eu não vou falar disso aí não! Desse assunto eu não falo não, vamos pular. Principalmente porque a gente está aqui com tempo, estou aqui tendo de fazer esse papel horrível de controlar seu tempo. Deixa até eu dar uma olhada rapidinha… mas a gente tem mais quinze minutinhos. Só que já já é o meu almoço… mas desse assunto eu não vou falar. Eu vou começar a me irritar, não provoca…

Não vou provocar. Mas tem algo que me tocou muito e vale a pergunta. Quando o seu pai morreu, muitas das pessoas que te criticaram no ano passado estavam no poder. É inegável que seu pai é um dos maiores artistas que o Brasil já teve, mas nada foi dito de maneira oficial por conta da morte dele. Isso te afeta, de não ter tido um reconhecimento, um luto oficial?

Ah, é muito chato, né? Muito chato. Mas um dia vai ter [esse reconhecimento]. O Speto fez aquela homenagem linda para ele [o grafite no centro de São Paulo], não sei se você viu? É legal a gente aproveitar esses minutos finais, já que a gente está falando do papai, o motivo de tudo, né? É legal falar desse disco lindo do Sesc que saiu, o “Relicário”, com a capa que eu consegui juntar. Fiquei amiga do Speto, já era fã do trabalho dele, conseguimos juntar todos os amores ao papai e teve um final feliz: esse disco saiu e é lindo de morrer. Fui convidada para fazer o show em São Paulo logo antes de começar minha turnê e foi um barato ter abraçado essa causa quando eu tava literalmente grávida de um outro disco que tinha um repertório completamente diferente. A gente resolveu fazer esse show em três dias. Foi uma das maiores pressões que eu passei na minha vida, ainda mais porque resolvi botar aquela roupa da Prada que era menor do que eu, que já sou pequena! Foram várias tensões juntas. E ainda estava fazendo vídeo do “É Preciso Perdoar”. Peguei a [cachorra] Ella, fui pra São Paulo com as malas pra seguir viagem depois, economizar energia, o voo para Nova York já passa por São Paulo, já fiz tudo de uma vez. Fora isso, ainda precisava ensaiar para o novo show, mas deu tudo certo! Nós conseguimos as imagens lindas do Mário [Luiz] Thompson, que foi um fotógrafo que acompanhou o papai por 20, 30 anos. Foi tudo muito perfeito, cheguei toda cheia de papai, vestida de Prada, linda, ainda consegui o patrocínio da Prada para a turnê toda, tem um CEO que é brasileiro. Tem essas coisas que vão ligando, que são as coisas boas da vida. Mas isso do reconhecimento, que você falou, esses dias eu estava conversando com um amigo e eu falei: “por que é que nunca fizeram um samba-enredo pro papai no Carnaval? Por que ele nunca foi tema?”. Nunca fizeram. Papai via o Carnaval todos os anos pela TV, você acha que isso não passou pela cabeça dele? É triste, mas estou fazendo aqui minha homenagem, está tudo certo.

Quem vê um lançamento desses como o do Sesc deve imaginar que tem um baú cheio de gravações incríveis do seu pai para saírem. Tem mesmo?

Isso eu já não sei, mas que tem, tem. Tem coisas que já poderiam estar organizadas.

O que falta para elas saírem?

Aquela velha história: organizar, finalizar o inventário…

Outra demanda que está na sua vida também.

Não é mais minha, porque eu passei a bola. Muita gente achava que eu estava só de interesse nas finanças, que são tão grandes… tão grandes que estão aí saindo, voando pelas janelas. E eu não estava. Antes do papai morrer, eu estava é de saco cheio. Eu não ia pedir mais nada, sentia que não conseguia ir pra frente, era só perturbação. Era mulher gritando, era irmão… e aí eu resolvi largar mão. E essa época me incentivou a não querer pedir inventariança, para deixar claro que eu não estava interessada, infelizmente, no dinheiro. Eu estava interessada em organizar a vida dele, sim. Mas no momento em que eu interditei ele, minha maior preocupação era a saúde dele, o bem-estar dele, e isso ninguém entendeu. Mas eu sei o que eu fiz, tenho minha consciência completamente tranquila, culpa zero. Deus sabe e ele morreu sabendo também.

(Nota da Redação: Pouco antes de João Gilberto morrer, Bebel Gilberto entrou com uma intervenção na Justiça para cuidar do pai, alegando que ele precisava de cuidados. O episódio colocou-a contra Claudia Faissol e Maria do Céu Harris, além de servir para iniciar seu atrito com o irmão, João Marcelo, filho de Astrud Gilberto e residente nos EUA).

Já que a gente está quase no final do tempo, queria aproveitar esse fim de entrevista para apurar uma outra história. Além da tua carreira, além da carreira do seu pai, você tem uma participação especial num episódio muito importante da música brasileira, que é o “Acabou Chorare”. Como é que você soube que fez parte dessa história?

Dessa história eu sempre me lembrei! Eu tinha cinco anos, essa história é realmente verdadeira. Eu sempre tive consciência dessa história. Baby, Moraes, são todos parte da minha vida. Vamos lá, para você entender direitinho: eu tinha morado no México e falava português misturado com espanhol. Quando eu caí, eu saí do carro, meu pai tinha me resgatado meio dormindo, escondido da mamãe. Ele tinha me pego no Rio, em Ipanema, na casa da mamãe, e foi dirigindo até o sítio dos Novos Baianos em Jacarepaguá. Eu fui dormindo no carro e ele me acordou para sair do carro. Meio dormindo, eu tropecei e caí no chão. E quando eu acordei e vi aquele bando de maluco, aqueles cabeludos, papai com aquela cara de desespero, aquele visual. “Que lugar é esse? Cadê mamãe?”. Ah, mamãe não está e eu comecei a chorar. Eles ficaram paranoiquérrimos! Eles devem ter feito uma cara de preocupação, eu vi que tinha cortado a onda deles… já sensível, sabendo lidar com maluco desde cedo (risos). Aí eu olhei pra cara deles e falei: “acabou chorare, acabou chorare”. E aí eles adoraram e começaram a fazer ali a música. Isso não é mito, é história mesmo.

Do jeito que eu li sobre essa história, sempre achei que você só foi saber dessa história tempos depois.

Não, eu lembro! Eu tenho uma memória… é uma das coisas que eu sou muito parecida com papai. Ele tinha uma memória incrível. Ele lembrava de cada coisa… Tem coisas que eu não lembro tão bem, mas para histórias antigas, detalhes, é comigo mesmo!

Pra gente fechar, duas perguntas. Turnê do disco “João” está rodando o mundo. Quando ela vem pro Brasil?

Ano que vem, com certeza, começo do ano estarei fazendo uma mini turnê no Brasil.

A minha relação com meu pai é cheia de trocas e de conselhos. Imagino que a sua com o seu talvez fosse também. Se sim, que conselho que ele te deu e você gostaria de dividir com as pessoas?

(pensa um pouco antes de responder) Lave a mão quando chegar em casa! Ele falava isso desde sempre. Sempre que eu chegava, ele perguntava se eu já tinha lavado a mão. Isso resume o papai, antes mesmo da pandemia. Às vezes, eu ligava para ele e ele do nada: “minha filha, você está gripada?”. “Não, pai, é só uma alergia”. “Ah, você não acha melhor você vir aqui só na segunda…”. Ou às vezes, eu trazia um envelope para ele e ele deixava quieto. “Esse envelope veio de Carmela, ela está gripada, só vou mexer nesse envelope daqui a duas semanas”. Isso aconteceu em 1988, não é na pandemia. Como é que ele sabia? Entendeu a profundidade do que eu te falei?

– Bruno Capelas (@noacapelas) é jornalista. Apresenta o Programa de Indie, na Eldorado FM, e escreve a newsletter Meus Discos, Meus Drinks e Nada Mais. Colabora com o Scream & Yell desde 2010.