entrevista por Homero Pivotto Jr.

Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richards, Buddy Holly, Johnny Cash, Beatles, Rolling Stones… as proezas masculinas na história do rock são consideravelmente contadas fazendo com que nomes de homens figurem no imaginário popular como precursores. Pais do rock, como dizem. E as mulheres no meio musical, algumas delas lésbicas e/ou afrodescendentes, não existiram? Claro que sim, porém não tiveram condições igualitária para disputar espaço dentro da narrativa cronológica do estilo contada por gerações.

Figuras femininas foram e são seminais para o rock’n’roll, mesmo antes de ele ter esse nome. Contudo, tiveram suas existências apagadas ou esquecidas com o passar dos anos, ao passo que os homens ganharam cada vez mais holofotes. Ironicamente vendido como a trilha de quem está à margem, a indústria cultural também fez do gênero que popularizou a guitarra elétrica um instrumento de opressão. Dentro de um mercado sexista e racista, o showbusiness escondia as cores da diversidade que compunham aquela que foi apontada por Frank Sinatra como “a música marcial para todo delinquente de costeletas na face da Terra”.

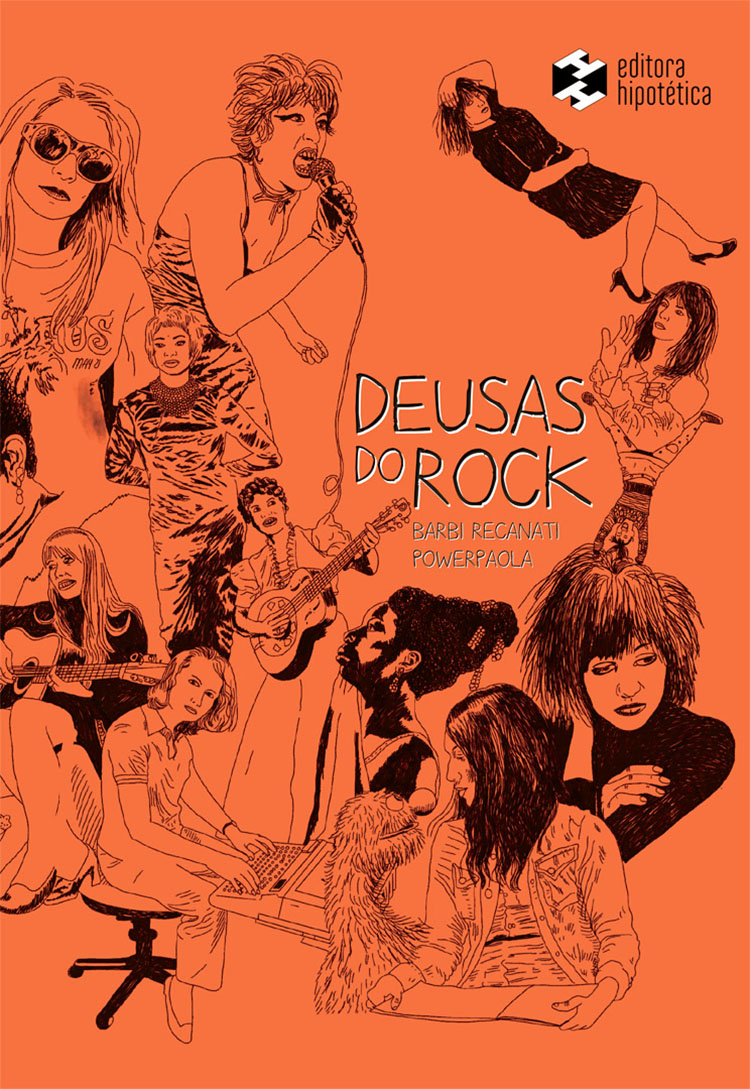

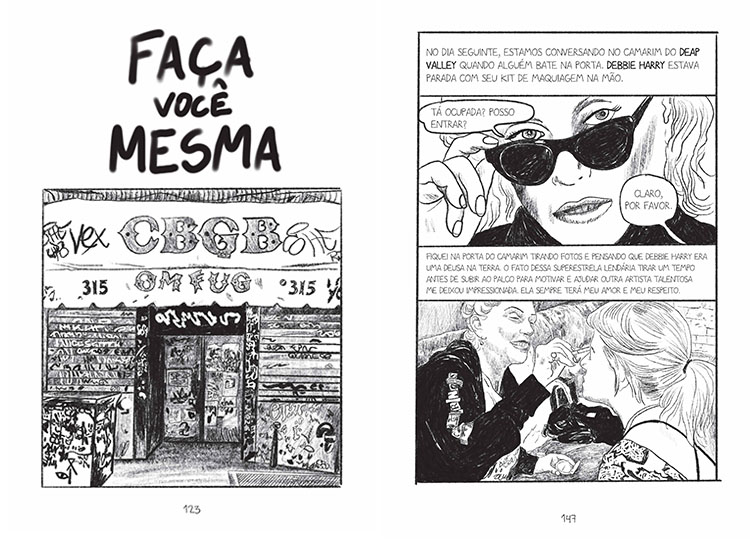

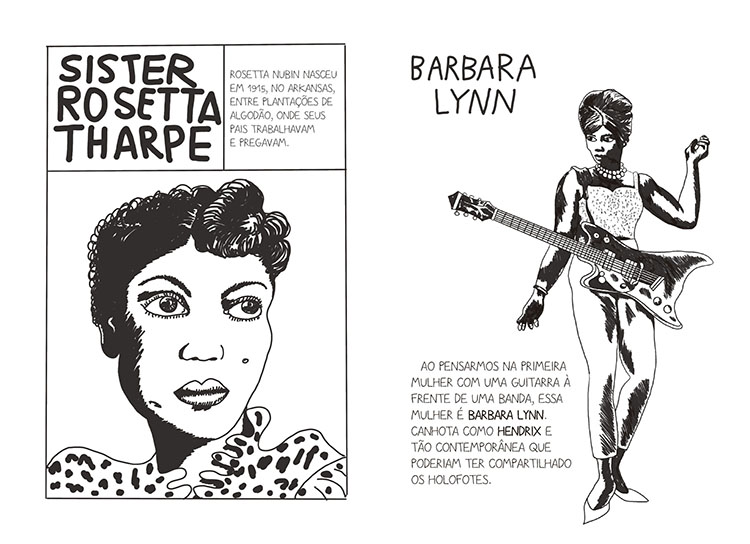

Para dar visibilidade às que foram renegadas ou tiveram seus talentos suprimidos, a escritora e musicista argentina Barbi Recanati lançou o livro “Deusas do Rock”, editado no Brasil pela Hipotética. Com ilustrações de PowerPaola, a obra revisita, com bastante informação e didatismo, a biografia de mulheres fundamentais para o surgimento e a consolidação do rock na indústria fonográfica, desde as pioneiras do blues até a cena independente dos anos 1990. Sister Rosetta Tharpe, Patti Smith, Debbie Harry, Siouxsie Sioux e Kathleen Hanna são algumas das personagens. A publicação é resultado de muita pesquisa e da intenção de encontrar o próprio DNA sonoro de sua autora.

“No seu início, o rock não só não fazia parte do capitalismo, mas vivia como forma de expressão nos esgotos do sistema. Apropriar-se daquele gênero para ser consumido pelas classes médias, pela televisão, pelo rádio, nos anos 50, significou dar-lhe uma cara nova de acordo com os tempos. Uma lavagem racista, sexista, classista e hegemônica. E o rock foi quem tomou conta dos palcos e das massas”, pontua Barbi, que tem lançado discos elogiados nos últimos anos e abriu o show das Bikini Kill em Buenos Aires recentemente.

Na entrevista a seguir, a artista hermana fala sobre sua pesquisa para o livro, impressões sobre história cultural e como vê o cenário onde está inserida. Mesmo dizendo não saber o que outros podem fazer para tornar o meio musical mais receptivo para mulheres e outros grupos que sofrem com preconceito, ela sugere que iniciar as mudanças, de maneira concreta, é um passo fundamental.

“Na Argentina, nos anos pré-pandemia, vivemos um boom discursivo sobre a cota. Estava começando a acontecer que muitas bandas incluíam mulheres em suas formações para preencher a cota do festival, e muitos festivais contratavam mulheres para preencher essa cota. Naquele momento algo cheirava mal, mas depois veio a pandemia, e quando saímos das nossas cavernas apareceram muitas bandas novas de gente muito jovem, que na pandemia eram menores ou tinham 18 anos, e viram aquelas mudanças que a gente viu como forçado como algo que era assim. O resultado é que hoje se tornou incomum ver uma banda jovem que não seja mista. (…). Então, acho que às vezes é preciso passar pelos processos de inclusão e equidade, por mais forçados que pareçam, porque o que vem depois é sempre superior.”

O livro “Deusas do Rock” não só lança luz sobre importantes produções musicais realizadas por figuras femininas, mas também contextualiza histórica e cronologicamente a importância desses materiais e suas autoras. Já na primeira personagem, Mamie Smith, temos uma boa dose de informação, situando a cantora como pioneira do R&B e colocando-a no cenário de sua época (década de 1920), abordando pós-guerra e indústria cultural. Como foi o processo de pesquisa do livro e quanto tempo durou?

A história do rock e da música popular marcou minha vida. Sempre fui uma grande amante da música e meu assunto favorito para falar sempre foi “músicos”. Então, quando decidi escrever o livro, fiz isso como uma resposta a meu eu adolescente. É por isso que o filtro de quem é quem é muito arbitrário e pessoal. Centra-se na criação do rock, porque estava convencida de que o primeiro bluesman gravado foi Robert Johnson, mas descobri que havia uma história de décadas, protagonizada por mulheres, afro-americanos, lésbicas, pessoas pobres que abriram caminho para ele. Isso destruiu o meu cérebro.

E quais foram os critérios utilizados para a escolha das mulheres citadas na publicação, considerando que ainda existem muitas outras esquecidas ou subestimadas nos últimos cem anos do showbusiness musical? Existe material, por exemplo, para um segundo volume com mais personagens?

Com a pesquisa, descobri quem abriu o caminho para Elvis, no punk, no rock clássico, no folk. Mas tem a ver com a história do rock que construí ao longo da minha vida. Acredito que é um exercício que pode ser feito com cada história e DNA musical de cada pessoa. Porque a forma meticulosa e persistente de apagar as mulheres e as diversidades dessas histórias certamente se repete em quase todas as histórias. Existem amostras para mais 400 volumes.

O título chama pelo gênero que popularizou a guitarra elétrica, mas traça a gênese desse estilo que derivou do soul, do jazz, do gospel e do R&B. Por que a importância de fazer esse resgate até o berço do rock? Muito se fala em pais do rock, seria a intenção mostrar as mães do tipo musical em questão?

O que é rock? É uma pergunta que tem tantas respostas quanto pessoas no mundo. No entanto, é muito claro que o rock, tal como foi capitalizado e conhecido, foi uma apropriação cultural muito violenta e não muito gradual num contexto terrível de racismo e segregação nos Estados Unidos. O conceito R&B é inventado pelas mesmas gravadoras e rádios para fazer o mercado acreditar que o rock é algo para brancos e o R&B é para a comunidade afro-americana. Antes disso, com o surgimento daquele som de guitarras elétricas, aquelas vozes com gritos, aquelas letras rebeldes e contestatórias, a imagem no palco anti-establishment e os movimentos sexuais, todas essas características essenciais do rock, foram criadas por mulheres. Mulheres sem emprego, sem direitos civis básicos, que não só sofreram as consequências e a violência da segregação racial da época, mas também sofreram o sexismo nas suas próprias comunidades. Eles ocupavam o lugar mais baixo da pirâmide. Com tão pouco a perder havia muito a tentar, e assim nasceu o rock de verdade.

Uma das mais conhecidas-desconhecidas quando se fala em história do rock é Sister Rosetta Tharpe. Chuck Berry disse que a própria carreira era “uma grande personificação de Roseta” e Little Richard resolveu seguir na música porque abriu um show de Rosetta e foi elogiado por ela (infos que constam no seu livro, inclusive). Acredita que situações assim — em que mulheres artistas foram colocadas em segundo plano — ainda são pouco conhecidas do grande público? Por quê?

Acho que as histórias que foram replicadas durante 70 anos, em filmes, cartazes, camisetas, livros, histórias, capas, podem levar mais 70 anos para serem substituídas. Não havia Internet e a mesma história não verificada poderia ser replicada e tornar-se parte da nossa memória. Mas além da parte da história e da cultura geral construída, devemos também compreender que essas histórias e essas decisões foram tomadas conscientemente. No seu início, o rock não só não fazia parte do capitalismo, mas vivia como forma de expressão nos esgotos do sistema. Apropriar-se daquele gênero para ser consumido pelas classes médias, pela televisão, pelo rádio, nos anos 50, significou dar-lhe uma cara nova de acordo com os tempos. Uma lavagem racista, sexista, classista e hegemônica. E o rock foi quem tomou conta dos palcos e das massas. Então esses se tornaram os aspectos dos palcos massivos. Aspectos contra os quais lutamos até hoje.

De que maneira selecionou as informações sobre cada artista mencionada na obra? O que foi levado em consideração para ser usado nos textos, que são objetivos e didáticos? Além da misoginia, outros preconceitos colaboraram para minimizar o trabalho de grandes artistas: racismo, sexismo, etarismo… Como percebe que as pessoas de hoje lidam com o fato de que existiam muitos talentos que foram apagados da história por conta dessas perseguições intolerantes?

Achei que estava escrevendo sobre o que já existia. Então, enquanto eu verificava informações sobre uma artista, encontrava outra artista antes dela que não conhecia. Tinha muito disso nas informações, mulheres falando de outras mulheres. Eu acho que como lidar com isso… hoje o feminismo é um espaço que se preocupa muito em reescrever e divulgar, porque acho que nos últimos anos um dos maiores ecos do feminismo é o questionamento dos próprios privilégios. E para aceitar o que há de ruim na história e reescrevê-la, a primeira coisa é falar dos nossos privilégios. A música hoje é resultado de muitas fusões e mudanças. Porém, se um rastafari questionar um garoto branco de classe média do Brooklyn por fazer reggae, o garoto certamente ficará bravo e não poderá questionar seu privilégio musical nem por mais um segundo. Afinal, ele é capaz de tocar qualquer estilo de música sem ser questionado. Não tem nada a ver com deixar de fazer as coisas, mas pelo menos assumir os privilégios que cada pessoa tem devido à opressão sistemática das minorias.

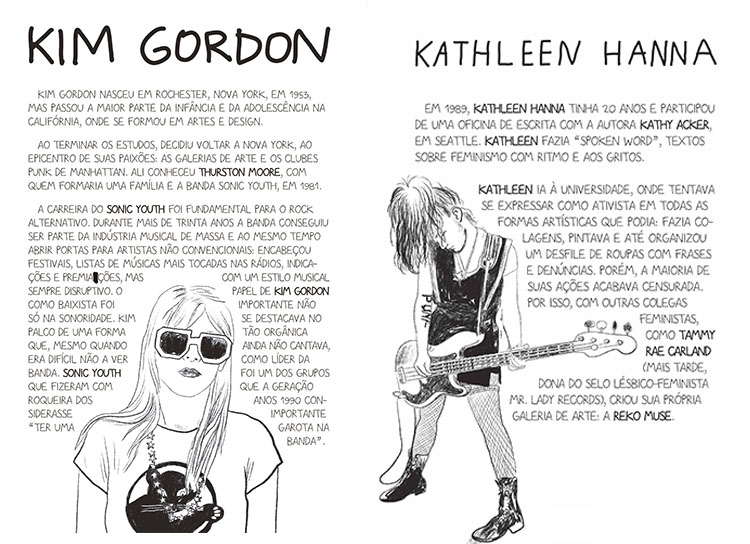

Na parte sobre a Kim Gordon consta: “O Sonic Youth foi um dos grupos que fizeram com que a geração roqueira dos anos 1990 considerasse importante ‘ter uma garota’ na banda.” O quão isso foi válido — considerando que muitos jovens dessa época noventista seguem fazendo som hoje? Acredita que ainda existe rejeição para mulheres em bandas? Será que considerar meninas na formação de grupos musicais como algo imperativo (uma espécie de cota) seria boa ideia?

Na Argentina, nos anos pré-pandemia, vivemos um boom discursivo sobre a cota. Estava começando a acontecer que muitas bandas incluíam mulheres em suas formações para preencher a cota do festival, e muitos festivais contratavam mulheres para preencher essa cota. Naquele momento algo cheirava mal, mas depois veio a pandemia, e quando saímos das nossas cavernas apareceram muitas bandas novas de gente muito jovem, que na pandemia eram menores ou tinham 18 anos, e viram aquelas mudanças que a gente viu como forçado como algo que era assim. O resultado é que hoje se tornou incomum ver uma banda jovem que não seja mista. Faço música há mais de 20 anos e nunca experimentei nada semelhante. As meninas estão por toda parte, incluindo músicos não-binários, artistas trans, bandas queer. E a qualidade e a sensibilidade da música argentina estão num grande momento, que não passávamos há décadas. Então eu acho que às vezes é preciso passar pelos processos de inclusão e equidade, por mais forçados que pareçam, porque o que vem depois é sempre superior.

Já está há algum tempo envolvida com música no cenário independente. Acha esse espaço acolhedor para mulheres e/ou pessoas não-binárias e não brancas? Já sofreu algum tipo de desqualificação por ser menina?

Se uma mulher disser que não sofreu desqualificação por ser mulher, talvez seja melhor ela fingir demência. Mas a menos que você more na ilha de Lesbos, é impossível não ser desqualificada por ser mulher. Porque vivemos num mundo capitalista e o capitalismo deve ser sexista, racista e classista para funcionar. Faz parte do seu motor. Porém, desde o início, a arte engana o sistema. Quando Bessie Smith se transforma, sendo afro, bissexual e pobre, em objeto de consumo dos brancos e das classes altas, ela acessa um lugar de poder e reconhecimento proibido. Mas ela nunca deixa de ser tratada com sexismo e racismo. Essa desqualificação só desaparece quando não se depara com pessoas e espaços de opressão. E nesse sentido a internet ajuda, a autogestão e a arte independente são fundamentais, porque com o tempo você pode construir espaços pequenos e médios, com pessoas que se consideram seus pares, não superiores. Então, quando seu público é transfeminista e antirracista, você começa a sentir muito pouco a desqualificação e as diferenças. Acho que se melhorarmos na arte, não será mais necessário ser massivo e mainstream para viver da música. A massividade é sempre classista, racista e sexista. Ser um grande artista é sofrer tudo isso.

De que maneira homens podem ajudar a criar um espaço seguro para mulheres na música e também dar visibilidade a figuras do passado historicamente invisibilizadas pelo machismo, racismo, xenofobia outros preconceitos?

Não sei. Eu só sei o que eu posso fazer. Um dia descobri que portas continuavam se abrindo no meu caminho, mas que muitas dessas portas não eram por causa do meu talento e sim por causa dos meus privilégios. Comecei a escolher com muito cuidado quais portas abrir e quais deixar fechadas para que quem chegasse atrás pudesse abri-las, diferenciar as oportunidades de ambição excessiva. Tomar consciência das coisas, pensar nelas com consciência de classe, com consciência de gênero, penso que é disso que precisamos. E aceitar que não entendemos nada e que podemos estar errados em tudo. Entender que ter mais nem sempre é melhor. Minha maior felicidade artística é saber que minha arte é apreciada por pessoas alinhadas com minhas convicções. Isso me ajudou. Mas não sei o que um homem deve fazer.

– Homero Pivotto Jr. é jornalista, vocalista da Diokane e responsável pelo videocast O Ben Para Todo Mal. A foto que abre o texto é de Eme Romero