entrevista por Homero Pivotto Jr.

Sonny Vincent foi frontman de uma banda com nome de cola usada para deixar a galera doidona, esteve na vanguarda da cena punk nova iorquina e aprontou algumas por aí — até uma briga com Lenny Kaye, guitarrista do Patti Smith Group, durante uma transmissão de rádio ao vivo nos anos 1970. Mesmo que ainda carregue consigo traços da rebeldia juvenil, recentemente assumiu um papel menos óbvio para quem já foi roqueiro inconsequente: o de avô coruja pronto para atender um neto em dificuldades.

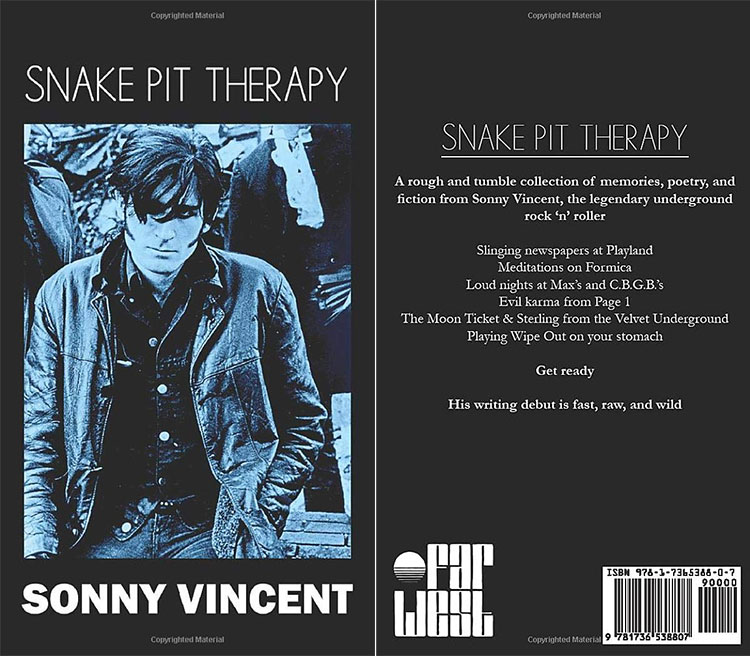

Com o intuito de socorrer a família — principalmente o hoje jovem Cayden, filho de seu filho — depois de uma explosão doméstica, o músico deixou a guitarra e o processo criativo de lado por um tempo. Agora, com a situação menos tensa, o guitarrista, vocalista e compositor retorna à ativa para aumentar ainda mais sua produção (que, segundo o próprio, apenas como artista solo tem aproximadamente 25 álbuns com faixas inéditas). Seu novo lançamento é “Snake Pit Therapy” (2021), trampo com 15 composições que sai em 17 de setembro e, no geral, tem um andamento menos acelerado do que o costumeiro para o rocker estadunidense. O trabalho é cru e urgente, como se poderia esperar de Sonny, mas carrega uma maturidade extra, forjada pelas vicissitudes da vida.

“Eu me sentia diferente após a experiência que tive em passar por uma tragédia e tantas dificuldades envolvendo me dedicar à família, tendo ainda de largar a música. Ter os amigos me resgatando nessa situação foi inspirador. Quis fazer um álbum em que sim, há raiva, desilusão e desespero. Mas também queria mostrar outro aspecto, que é o de estarmos todos juntos nesse mundo. Todos merecemos felicidade, merecemos ver o lado bom da vida”, abre o coração Sonny. Os dois temas liberados como singles “Stick” e “The End of Light” reafirmam que, desta vez, Sonny preferiu não pisar fundo no acelerador.

Meses atrás, Sonny já havia lançado “Caveman Logic” (2021), álbum que gravou com o The Limit — banda que tem na formação outro ícone cult do rock mundial: Bobby Liebling (Pentagram). “Snake Pit Therapy” marca seu retorno como figura central na concepção e execução do registro fonográfico. Nesse material, assim como na maioria dos demais assinados com seu nome, Sonny compõe, toca guitarra, canta e dá o tom de como a obra deve ser. Revezando-se nos instrumentos está um time de parceiros talentosos, porém não tão conhecidos como em outras ocasiões. São eles: Paul Blaccard (bateria, Corpse Grinders), João Pedro Ventura (bateria, The Limit / Dawnrider), Alex Schwers (bateria, Slime), Bobby Bretton (bateria), Jimmy Recca (baixo, The Stooges), Jamie Garner (baixo e guitarra, Leatherwoods), Tim Shapland (baixo e guitarra), Paulo Viera (guitarra) e Jack De Angelo (baixo, amigo dos tempos de CBGB e Max’s).

Um livro homônimo ao disco também está saindo do prelo. Trata-se de uma coletânea com histórias curtas e causos que Sonny experienciou desde que está envolvido na lida com o rock. “Algumas lembranças de quando toquei com Sterling Morrison e Moe Tucker (ambos ex-Velvet Underground), recordações da experiência com Bob Stinson (The Replacements), poesias e prosa. Tem ainda uma parte abordando a cena de Nova Iorque, com reflexões minhas sobre os personagens da época”, dá a letra o músico, que pegou gosto pela leitura na prisão — como ele mesmo conta nesta entrevista.

Sonny parece um cara calmo para quem viveu, in loco, a selvageria do rock na Nova Iorque dos anos 1970. No currículo do homem estão shows insanos no CBGB e no Max’s Kansas City — templos de uma então emergente cena punk —, encontro com o artista visual e expoente da pop art Andy Warhol (em seu estúdio, a Factory), a loucura das ruas e os excessos da juventude em busca de identidade e criatividade. À frente do Testors, na ativa entre 1975 e 1981, Sonny dividiu o palco com nomes do naipe de The Cramps e Dead Boys. Foi com o grupo que ganhou o respeito necessário, de pares e do público, para seguir por outras empreitadas musicais. Sempre prolífico, já tocou ao lado de Ron Asheton (The Stooges), Bobby Steele (The Misfits/The Undead), Ivan Julian (The Voidoids), Cheetah Chrome (The Dead Boys), Captain Sensible e Rat Scabies (Damned), Glen Matlock (Sex Pistols), Greg Ginn (Black Flag), Thurston Moore (Sonic Youth), Bob Stinson (The Replacements), Scott Morgan (Sonic’s Rendezvous Band), Victor DeLorenzo (Violent Femmes), Wayne Kramer (MC5), Maureen Tucker e Sterling Morrison (The Velvet Underground), Greg Norton (Husker Du) e da banda Rocket From the Crypt.

Em conversa de quase uma hora via skype, um simpático Sonny falou sobre voltar a fazer música, álbum novo, família, literatura, rebeldia, relação com gravadoras e lembranças. Também contou uma passagem assustadora e engraçada na qual se viu envolvido — e que, segundo o protagonista, deveria ter entrado em seu livro. Ao fim do papo, solicitou gentilmente que fossem disponibilizados os links para compra do disco e do livro (clique na palavra que nomeia cada item e acesse). O áudio da entrevista na íntegra, em inglês, pode ser ouvido no player abaixo.

Tem ideia de em quantos álbuns, solo ou de bandas que fez parte, você já esteve envolvido até então?

Em termos de discos só meus… Bom, são sempre meus trabalhos, mesmo quando assino como Sonny Vincent and Spite ou Sonny Vincent and The Bad Reactions. Mas sempre sou eu quem compõe as faixas, canta e toca guitarra. Mas, enfim, em se tratando de álbuns apenas meus, eu diria que existe cerca de 25 registros únicos lançados, que não possuem músicas repetidas. Todos só com temas novos. Há, ainda, algumas compilações de faixas diferentes lançadas especialmente em países como Alemanha ou Espanha. Tem também trabalhos em que toco com outras pessoas, como materiais de Moe Tucker (Velvet Underground). É bastante coisa por aí.

E o que te mantém tão prolífico com o passar dos anos?

Eu realmente curto o processo de fazer as músicas e os álbuns. Alguns artistas dizem que criar é meio sagrado. Há algo que me cativa nisso. Desde que eu apareci na cena, no começo da época do glam rock e então do punk, havia diversos aspectos que nos agradavam em primeiro lugar. Claro, também esperávamos que as pessoas gostassem. Existia quem passava uma imagem, que sentava e escrevia faixas pensando: “O que eu quero é criar músicas que agradem muita gente”. Eu realmente aprecio quando outros gostam do que faço, mas o que vem primeiro é satisfazer a mim mesmo. A criação das canções é um prazer e uma alegria para mim. Às vezes componho algo e penso: “Sou muito sortudo! Se houver a promoção adequada e o dinheiro certo por trás disso, certamente vai repercutir”. Aí, mostro a composição para amigos e vejo o que eles pensam. Acredito que tenho escrito alguns hits, mas não disponho dos mecanismos das grandes companhias para fazê-los chegar em rádios do mundo. Ainda assim é recompensador. Você não precisa de alguém sempre dizendo que seu trabalho é bacana. Gosto é de agradar a mim mesmo.

Em uma primeira audição do disco novo, “Snake Pit Theory”, ele soa não tão veloz quanto alguns de seus registros anteriores. Pelo menos na primeira metade — embora para mim todo o álbum soe mais cadenciado. É cru, é urgente, porém menos acelerado. Não que seja lento, pois há temas velozes como “Not Alone”, “Japan Mofo” e “Ruby Diamond”. Essa impressão de que as composições não são das mais rápidas faz sentido para você?

Sim, faz. Normalmente, não tenho uma ideia preconcebida de como vou fazer um álbum: se vai ser rápido, lento ou médio. O que acontece, às vezes, em meio aos sons mais ligeiros, é uma boa balada. Só para equilibrar. Tipo, no meio das músicas rápidas e agressivas, eu apresento ainda uma bela canção. Mas com esse álbum rolou um conceito mais solto, digamos. Talvez até uma dificuldade. Porque durante cinco anos, antes da pandemia, eu estive cuidando da minha família que sofreu um acidente. Precisei desistir de tudo nesse período, fosse tocar ou gravar. Devotei-me a ajudar meu pessoal a se recuperar. E tive o apoio de fãs e de amigos, que mandaram mensagens e me ajudaram de muitas formas. Sou humildemente grato por essa onda de amor e de suporte. A questão é que pensei não ser de bom tom fazer músicas rápidas cheias de “foda-se” nesse contexto. Tipo: “Foda-se o governo, foda-se isso, foda-se aquilo, foda-se o mundo, foda-se a sua mãe”. Eu me sentia diferente após a experiência que tive em passar por uma tragédia e tantas dificuldades envolvendo me dedicar à família, tendo ainda de largar a música. Ter os amigos me resgatando nessa situação foi inspirador. Quis fazer um álbum em que sim, há raiva, desilusão e desespero. Mas também queria mostrar outro aspecto, que é o de estarmos todos juntos nesse mundo. Todos merecemos felicidade, merecemos ver o lado bom da vida. Sim, estamos cercados por coisas horríveis, tal qual injustiça e outras situações pelas quais deveríamos reclamar — e eu sempre vou fazer isso. Contudo, podemos chorar por um milhão de anos ou ficarmos bravos por esse tempo todo, mas devemos a nós mesmos a tentativa de perceber algo belo. Temos de dividir alegrias. Então, em algumas novas músicas eu quis apresentar essa atitude positiva. Essa era a única prerrogativa que eu tinha: tentar esculpir, ou criar, algo que tivesse essa intenção por trás. Eu geralmente componho as músicas do jeito que elas aparecem para mim no dia em que são concebidas, sejam do jeito que forem. Só que, dessa vez, eu pretendia ter certeza de expressar outros aspectos.

Acredita na arte, música neste caso, como um meio para expressar emoções e como algo que pode ajudar em tempos difíceis?

Certamente. Sinto que diversas pessoas que produzem arte têm experiências transformativas, e isso passa para o ouvinte ou quem se relaciona com suas obras. Recebo mensagens de muitas pessoas porque elas se conectam com minhas músicas. Porque minhas composições não têm esse lance competitivo. Tipo: “Sou melhor que você, costa leste é uma merda e costa oeste detona. Foda-se, vou te matar”. Há uma raiva nos meus temas, mas é contra o sistema e a sociedade que limita as pessoas. E muita gente passa por dificuldades, ouve algumas das minhas faixas e se comunica para dizer que as canções as ajudaram em períodos complicados. Há esse aspecto de que criação faz bem. Conheço músicos e artistas cuja arte os auxiliou, que caso não estivessem fazendo o que fazem, poderiam estar na cadeia ou em sérios problemas. E é recompensador receber recados de alguém dizendo: “Hey, Sonny, passei por maus bocados e sua música colocou um pouco de luz nessa escuridão e me ajudou a atravessar tal fase”.

Como você já mencionou, enfrentou uma situação bem ruim envolvendo a família (um incêndio que deixou filho e um dos netos bem machucados). A música te ajudou nessa questão, seja emocional ou até financeiramente?

Durante uns cinco anos eu não pude fazer música. Simplesmente não havia tempo para isso, eram só hospitais e terapias físicas. Foi necessário cuidar da dor do meu neto. Eu realmente dediquei todos os esforços possíveis em ajudar ele, a mãe (minha nora) e meu filho a se recuperarem com a mesma paixão e velocidade que coloco na música. Quando cheguei até eles, todos estavam em unidades de tratamento intensivo e os prognósticos não eram bons. Eles passaram por uma explosão, fogo e ficaram muito debilitados, com queimaduras de terceiro grau por cerca de 50% de seus corpos. Foi muito, muito difícil. No fim do dia, eu estava em colapso. As mãos do meu neto funcionam agora, mas se eu não tivesse me dedicado a ajudá-lo com movimentos, exercícios, terapias, idas a hospitais, elas estariam paralisadas. Foi um verdadeiro desafio. Eu não podia fazer música assim, e senti que perdi o compasso. Sempre fui músico e, de repente, me tornei quase uma mãe, levando meu neto aos escoteiros e para a escola, falando com professores. E isso me fazia sentir bem. Quando passei a tomar conta dele, o garoto estava com nove anos e era muito fofo, mas bem machucado. Agora Cayden está com 15, então tenho mais tempo para voltar à música. Criei o disco do The Limit junto com o Bobby Liebling porque falamos sobre esse projeto. Mas também queria um trampo do Sonny Vincent e, como tenho um pouco mais de tempo agora que a família está melhor, pois é resiliente, foi possível retornar ao processo criativo de compor. Reencontrei-me com a guitarra. Por um tempo eu senti como se tivesse perdido a identidade por não fazer música.

Você tem apenas um neto?

Tenho outro, em Portland. Foi uma grande jornada com Cayden. E, como comentei, foi muito chocante lidar com ataque cardíaco, tragédia, situações em que minha família poderia morrer. Então, ter os amigos mostrando seu amor foi como um novo horizonte para mim. Sempre me senti como um forasteiro, um fora da lei, então tive muito do que reclamar. Mas, neste caso, como disse, eu quis expressar algumas afirmações e humildade pelo que passei. Isso me fez alguém, de algum modo, diferente.

Considerando o título do novo trabalho “Snake Pit Therapy” (terapia do ninho de cobra, em tradução livre): seria uma espécie de constatação sobre estarmos vivendo em um mundo que representaria o nascedouro das serpentes, e a música serviria como uma terapia, um alívio, para isso?

Conversando com o baterista Paul Blaccard, que toca na maioria das músicas do disco novo, ele descreveu nosso primeiro encontro, que tem relação com isso. Na real, ‘nos conhecemos’ algumas vezes, mas na primeira vez que nos encontramos em uma gravação eu não mandei as músicas antes para que o cara ouvisse. Fomos direto ao estúdio, onde mostrei como queria cada som, e ele teve de dar um jeito rapidamente. Paul disse que foi como ser jogado num ‘ninho de cobra’, e isso me marcou. Em outra ocasião, fui a um museu de história da psiquiatria e da psicologia, em Los Angeles, na Sunset Boulevard, e lá tinha muitas coisas do passado. Materiais usados quando alguém tinha depressão ou alguma suposta doença mental. Eles colocavam as cabeças das pessoas em caixas zoadas, ou faziam cortes na pele e deixavam a criatura sangrar de cabeça para baixo. Claro, depois teve ainda as lobotomias e tratamento de choque. E tinha a ‘snake pit therapy’, que era usada quando alguém estava tendo ataques ou reclamando demais. Aí, os supostos médicos ‘acalmavam’ essas pessoas as colocando numa espécie de banheira cheia de serpentes. E, claro, depois de um tempo jogado num troço desses, não havia quem não ficasse quieto. Os que entravam lá saiam meio zumbis de tão assustados. Essa prática da indústria da saúde mental era realmente brutal. Isso, somado ao que Paul comentou, me pareceu apropriado para algumas experiências que vivenciamos. Tipo, é contra a lei não mandar as crianças para a escola, mas não se leva em conta a individualidade de cada um. Há alguns pequenos de cinco anos que, se você olhar, vai perceber que eles precisam caminhar pela floresta por uns dois anos a mais, e não ir para um colégio. Só que todos precisam ir. E aí a sirene toca, é necessário trocar de classe e as pessoas começam a se conformar a agir de acordo com sinais e com alarmes. Quero dizer, treina você para uma sociedade estruturada, mas não é justo com o indivíduo. É como se todos fossem jogados às cobras.

Você é conhecido por colaborações com alguns ícones do rock. Mas o disco novo não tem nenhuma dessas parcerias mais notórias. Alguma razão?

Eu nem sempre toco com gente conhecida, pois há músicos muito bons que não são famosos. Em alguns casos o sucesso é porque são pessoas que tocam realmente bem. Então vejo e penso: “Wow, quero o Rat Scabies (baterista, ex-The Damned) tocando no meu álbum”. Mas há também gente supertalentosa e menos conhecida. Como o Paul (Blaccard), que falei. Ele esteve no Corpse Grinders, grupo que tocou no Max’s Kansas City e no CBGB. O Arthur Kane, baixista do New York Dolls, fez parte desse conjunto por um tempo, mas eles nunca decolaram porque havia vários problemas internos. Eram meio selvagens. Outro cara que toca bateria no meu disco novo é o Alex Schwers, da Alemanha. Lá ele é bem conhecido, tem disco de platina triplo. O Alex é simplesmente um dos melhores bateristas com quem já fiz um som. Ele é esperto, coloca paixão no que faz. Como estou em trabalho solo, posso fazer como artistas que usam uma paleta ampla de cores. Eu poderia, por exemplo, fazer o disco com um baterista só. Mas escolhi alguns sons para cada um dos caras que falei.

Li algumas histórias interessantes sobre o Shotgun Rationale, um dos seus projetos com gente conhecida do rock — Cheetah Chrome (guitarra, ex-Dead Boys) e Bob Stinson (guitarra, ex-The Replacements). Em uma entrevista antiga falando desse projeto, você comentou que se sentia como um ‘imã de doidos’. Acha mesmo? Não seria apenas alguém que não tem receio de estar perto de gente tida como estranha, pessoas diferentes, algumas que a sociedade rotula como loucas?

Sendo sincero, algumas pessoas são simplesmente doidas. Eu amava o Bob do fundo do coração, mas ele não parecia certo das ideias. O cara nunca saiu de férias a vida toda. Ele vivia meio isolado, nunca teve um emprego fixo — acho que nem sabia como preencher um formulário de trampo. Ele era uma rica alma, mas não tinha experiência de vida e, para completar, fazia muitas loucuras. Depois que o Replacements o chutou, a menina de uma revista foi entrevistá-lo, porque ela meio que teve pena dele. Afinal, o cara tocava numa banda de sucesso e estava lavando pratos em um restaurante. E ela foi lá no estabelecimento onde ele estava para ouvi-lo contar sua versão. Depois da conversa, a moça deu um beijo na bochecha dele, sem maldade, e o Bob achou que ela estava apaixonada. Ele começou a perseguir a coitada. Mas ele era boa pessoa, nunca vi falar mal de ninguém. Só era meio fora da curva. O Cheetah era um cara selvagem, e colocar esses dois juntos fez a coisa ser interessante, mas ao mesmo tempo era uma espécie de circo complicado de se domar. É bom lembrar que rolaram bons momentos também. Tivemos uma gig em um local grande chamado First Place uma vez, em Minnesota, e o Bob estava com um vestido de glitter. E o Cheetah usava suas tradicionais unhas pretas, olhos pintados e tal. Quando virei para o lado, eles estavam se beijando e um tocando a guitarra do outro. Pensei: “Que loucura! Sensacional”!

Você tem uma forte ligação com o underground, mas tem conquistas para além das fronteiras. Penso que o termo “cult” se aplicaria bem. O que pensa?

Sempre me identifiquei como parte do underground. Na posição em que estou não tenho ressentimentos por não ser mais conhecido, ser um megastar ou ter hits tocando pelo mundo. Gosto de pensar que minha música é para pessoas especiais. Quando toco ao vivo, não é como se o público fosse um bando de idiotas que ouviram meu som inúmeras vezes no rádio ou foram assistir porque o baixista é bonito. Quando vejo a plateia, me parecem pessoas de quem gosto. Então, estou em um bom lugar.

Você até teve bandas antes, mas o Testors foi a primeira de suas empreitadas musicais de maior repercussão. E vocês surgiram em meio à cena nova-iorquina, tocando em locais clássicos como CBGB e Max’s Kansas City, bem como dividindo o palco com uma turma irada, tal qual The Cramps e Dead Boys. O que se lembra desse período e quais sentimentos da época você ainda traz consigo?

Apenas havia um sentimento de empolgação e criatividade, de se fazer algo novo na cena punk. O rock’n’roll como se conhecia tinha alcançado um pico. Sabe, os Rolling Stones, Little Richard, David Bowie… Os rockstars meio que se vestiam todos parecidos, de Slade à Bowie, com muito brilho. A moda, os estúdios de gravação e todo o negócio da música haviam chegado a seu auge. Como a indústria funcionava, quem trabalhava no ramo, as gravadoras, o funcionamento disso, os pagamentos… estava tudo dominado, estagnado. Muitos artistas que a galera ouvia quando jovem, àquela altura, estavam ricos. Gente que era rebelde, que colocava em pauta as frustrações da juventude, agora morava em castelo e só reclamava dos seus empregados. As coisas haviam mudado. O lance sobre o punk, que foi muito esclarecedor e empolgante, era a desconstrução. Tipo, o Richard Hell (Television) subia no palco parecendo que havia saído arrastado direto da cama, todo estropiado, com roupas rasgadas, cabelo bagunçado. As atitudes eram diferentes e renegavam o histrionismo que precedeu esse momento, embora o que rolava antes fosse meio sagrado. A gente só queria fazer o nosso próprio lance. E isso é algo que ainda tenho para mim. Eu não paro e penso: “Vou criar um som que vai colar na mente das pessoas, então elas vão enlouquecer e ouvir sem parar”. Não penso no lado comercial, na popularidade. Como já disse, me considero bem posicionado. E o público chega até mim, o que é recompensador. Já em relação a como encaro as coisas hoje em dia, posso dizer que sou menos confrontador. Não fico praguejando a polícia e sei o que é perigoso, algo que os mais jovens não compreendem às vezes. Continuo tendo visões de mundo misturadas, e tento expressar minha desilusão e insatisfação, algo que é compartilhado por outras pessoas. Acredito que ainda tem raiva e certo desespero nas minhas composições.

O que era para você ser punk no passado e o que isso significa agora?

Essa transformação ocorreu parte porque foi pensada e outra por conta própria. Como dito, queríamos algo nosso. Muito da música dos anos 1950 se reverteu e voltou com sua crueza no então novo rock. Ou seja: as bandas usavam essa pegada mais agressiva do passado e davam uma nova cara. E alguns grupos eram meio suicidas. Eles queriam acontecer no meio musical, mas, ao mesmo tempo, pretendiam mostrar que não era apenas isso sua intenção. Como uma banda podia se chamar Dead Boys e esperar ganhar o mundo, um Grammy ou seja lá o que fosse? As pessoas sérias com seus ternos não iriam premiar um conjunto chamado Dead Boys ou Dead Kennedys. O Testors, por exemplo, foi batizado assim porque era o nome da cola favorita que costumávamos cheirar naquele tempo. Mesmo que quiséssemos ter as pessoas curtindo nosso som, havia rebeldia, uma mensagem de que não seríamos vendidos. Acho que ainda existe uma cena punk, e muitos músicos antigos se ressentem com a galera mais nova que está ligada ao estilo. Mas eu não. Creio que se uma certa filosofia ou atitude ressoa em alguém, essa pessoa tem o direito de expressar isso. Não me importa se antigamente ou hoje. O que interessa é se parece real, genuíno.

Você sempre tocou em temas sociais e políticos, mesmo que nas entrelinhas. O quão importante considera abordar assuntos como preconceito, desigualdade, corrupção… e outras mazelas que seguimos presenciando mundo afora?

É importante para mim, sempre fui ativo sobre esses sentimentos e pensamentos, até nas minhas ações. Não escrevo propriamente sobre uma temática que aborde diretamente essas questões. Tipo, uma letra que diga: “Pessoal, a polícia deve parar de atirar em crianças por violações de tráfego” ou “as pessoas devem parar de abusar das mulheres”. Não falo assim, diretamente. Mas está expresso sobre essas injustiças que rolam no planeta todo desde que nascemos, porque é algo deprimente. Quando se é pequeno e se ouve músicas que falam dessas situações, sempre há a esperança de que vai melhorar. E algumas até melhoram, mas lentamente, e as pessoas sofrem nesse ínterim. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou uma pessoa das mais sérias. Tenho minhas convicções, mas curto também me divertir. É importante para mim no dia a dia ficar atento ao que rola. Uma vez entrevistei o Richard Hell para uma revista da Alemanha. Eles me deram espaço por cerca de um ano e pude fazer papos legais com alguns amigos. Entrevistando Richard, falei: “Nos velhos tempos éramos rebeldes e reclamões. Pensa que isso fez ou faz algum bem? Você continua ativo hoje em dia? Vai a protestos ou faz algum ativismo?”. A resposta dele foi de que sim, ele seguia indo a manifestações e era ativo em questões sociais. Quando perguntei se considerava que fazia diferença, Richard disse: “Não sei. Só sei que os caras maus trabalham 24h sem parar. Sinto-me obrigado a falar sobre isso e fazer algo”. Foi bem profundo. Acho que é o sentimento de muita gente.

E você, vai a manifestações ou faz algum tipo de ativismo?

Sim, às vezes vou. E também faço doações. É um pouco doido hoje em dia porque, nas redes sociais, se eu fico frustrado e começo a me posicionar, muitos me agradecem. “Valeu Sonny, precisamos de vozes como você!” E tem outras pessoas com muito ódio, que não se realizam, e as decisões em suas rotinas são formuladas com base nessa ira descabida. Então, essa gente vem questionar como posso falar em favor de alguma causa.

Você está lançando um livro também, que tem o mesmo título do novo álbum, “Snake Pit Therapy”. Que tipo de publicação é?

Ao mesmo tempo em que estava preparando o lançamento do disco com uma gravadora da Finlândia, a Svart Records, também havia a previsão de colocar um livro na rua. Mas ainda estava sem nome, e alguém sugeriu usar o mesmo do álbum. Assim, seria possível fazer uma promoção cruzada. Então, falei com a gravadora e com a editora e ambos acharam boa ideia. A obra traz histórias curtas que escrevi, algumas lembranças de quando toquei com Sterling Morrison e Moe Tucker (ambos ex-Velvet Underground), recordações da experiência com Bob Stinson (The Replacements), poesias e prosa. Tem ainda uma parte abordando a cena de Nova Iorque, com reflexões minhas sobre os personagens da época. São textos que escrevi com o passar dos anos e as pessoas gostaram. Nunca submeti esse material para possível publicação até que apareceu alguém interessado. Eles viram alguns posts nas redes sociais, curtiram e me contataram. Estou bem feliz que vai rolar. Tem sido ótimo trabalhar com a Svart Records, pois já havia sido passado para trás por outras companhias que nunca retornavam meus contatos, nem me pagavam. É muito bom ter por perto gente honesta e que se importa.

Teve problemas com gravadoras, então?

Sim. Não vou citar nomes para não insultar a família de ninguém. Mas houve uma gravadora que lançou produções minhas, me deram um contrato gigante em outra língua e eu assinei. Mais tarde, descobri que eles venderam 60 músicas a uma grande companhia do show business. E quando eu postei um dos meus próprios sons, na época do Myspace, recebi um aviso legal da Warner para tirar do ar, pois não poderia usar a própria composição. Foi um saco. E outra que o pessoal vendeu parte do meu catálogo a uma empresa gigante sem me consultar. Eu reclamei com a Warner e disseram que eu teria de procurar quem lhes concedeu os direitos. Isso na real não me incomoda tanto, porque nunca dei muita bola para o lance do dinheiro como outras pessoas dão. Quando estou em turnê não posso ficar perto da mesa do merchandise porque eu acabo dando tudo de graça.

Você lê bastante? Quanto a literatura ou o simples ato de ler influencia seu processo criativo?

Não leio tanto quanto costumava. Nunca fui para uma universidade e estive preso por alguns anos. Arrependo-me disso. Mas o tipo de história de vida que passei não me colocava no rumo de uma instituição de ensino superior. Eu era um garoto da rua em Nova Iorque, o que foi meio que uma faculdade. Conheci Andy Warhol na Factory, via os bandidos, assistia bandas… Tive sorte porque era muito novo, uns 13 anos, mas ninguém mexia comigo. Era como se tivesse um anjo da guarda. Hoje quando vejo gente dessa idade penso: “Meu Deus, nem os dedos deles cresceram direito ainda, são uns bebês”. Mas eu circulava por tudo em Nova Iorque, era um jovem alto para minha idade, mentia sobre quantos anos tinha. Fui sortudo, pois as pessoas se importavam comigo. Mas, certa altura, fui pego com drogas quando estava um pouco mais velho. Na cadeia, o cara da cela ao lado tinha vários livros e me ofereceu alguns. No começo eu dizia: “Cai fora, me deixa em paz”. Mas lá não tinha TV nem nada, então ler era uma boa alternativa. E esse cara começou a me emprestar algumas obras de Jean Paul Sartre, Louis-Ferdinand Céline, Kurt Vonnegut, Noam Chomsky, Virginia Woolf. E quando excursionei com o Sterling Morrisson, que era PhD em Literatura Inglesa, ele me disse que mesmo não tendo passado pela Universidade, eu tinha educação. Eu li muita coisa. Acabei de ler um livro da Kim Dallesandro, parceira do Joe Dallesandro — eles faziam parte dos Warhol superstars (grupo de artistas promovidos por Andy Warhol).

Você é graduado na universidade da vida, como se diz aqui no Brasil.

Legal! Bacana essa expressão.

Fazendo o dever de casa pesquisando sobre você, encontrei algo sobre uma história do passado envolvendo show e uma “voodoo lady”, como você descreveu. Fiquei curioso sobre esse causo. Poderia contar mais?

Ah, meu Deus! Essa é boa, eu deveria ter colocado no livro. A garota vodu foi uma moça que conheci em alguma cidade no sul da Alemanha. Ela estava no camarim, conversando, em meio ao pessoal todo que fazia uma festinha, e então foi embora. Acho que isso foi em uma das minhas primeiras turnês por aqueles lados. Acabei dando meu telefone a ela, mas depois parei de fazer isso porque naquela época, por meio do número de telefone, era possível conseguir o endereço. Teve até uma vez que uma menina da Áustria fez isso e apareceu onde eu morava, batendo loucamente na porta enquanto eu descansava com minha namorada. Quando abri, ela disse (Sonny faz sotaque de país europeu que não fala propriamente o inglês): “Hello, eu sou a Gretchen, vim visitá-lo”. “Que merda é essa?”, pensei. Bom, mas enfim, eu tinha passado o telefone para essa menina vodu. Ela apareceu depois de uma gig e foi meio estranho, porque vestia calças com listras pretas e brancas finas, tinha ainda uma jaqueta felpuda e um chapéu com abas largas que cobria o rosto. Ela falava em alemão coisa do tipo: “senhor Vincent, aceita um presente?”. A menina carregava uma estranha caixa, e eu disse que não sabia se queria o presente, questionando o que era aquilo. Então, fomos andando e passamos pelo bar, quando a vi de perto, as cutículas dela tinham algo meio marrom, que parecia sangue ressecado. Aí, disse que não ficaria mais perto dela enquanto não lavasse as mãos. E ela limpou. Então, olhei melhor o pacote que ela queria me dar e estava coberto por vinil, como em bancos de carros ou de bar. Era um material espesso, então dava para ver que ela não conseguiu fechar aquilo direito e usou cola em alguns pontos. Tinha cabelos nessa cola, e parecia que ela usou ferro de passar para derreter o pacote ou algo assim. O negócio era uma bagunça. Quando abri, tinha uma caixa de madeira, com algo escrito talhado a faca. E havia sangue seco ali onde estava escrito “Espero que você curta The Doors”. Então, abri e havia uma espécie de bilhete. Dizia: “Querido Senhor Vincent, estou em um lugar de terror psicológico especial no mundo em que ninguém nunca esteve. Antes de eu adentrar nesse canto escuro da existência, fui torturada diariamente. E só você pode me salvar. Meu aniversário é em duas semanas, se você não me ligar até lá, vou cometer suicídio”. E junto tinha um passaporte, ainda válido. E todo tempo ela ficava: “Preciso ir, preciso sair”. A caixa tinha ainda a licença de motorista dela, um minilivro — de Shakespeare sobre Ofélia —, preservativo, chocolate, uma espada pequena, penas, dados. Aquilo era definitivamente uma maldição vodu. Eu me afastei e ela sumiu. Eu dei a caixa para um roadie da época, que era meu amigo e colecionava artefatos que me assustavam ou que eu não queria. Mas antes eu mostrei para algumas pessoas no clube e todos acharam estranho. Fui para casa, estava morando na Holanda. Falei do acontecido para minha mulher, além das pessoas no clube, e perguntei se achavam que eu deveria ligar para a moça. Todos disseram que não. Aí pensei: “Vai que a porra de um telefonema salva a vida de alguém? Isso é o certo a se fazer”. E eu liguei para ela. Atendeu uma voz grossa e forte me praguejando em alemão. Eu disse: “Qual seu problema, idiota?” E a resposta foi: “Vou até você e vamos ter uma luta de espadas até a morte”. Falei: “Sai daí, seu doido”, e desliguei. Cerca de um ano depois, eu estava tocando em Berlim e havia um protesto na rua. Com isso, todos ficaram presos dentro do local do show. E, no momento do ocorrido, eu não sabia que estávamos trancados lá. Foi uma apresentação bem bacana, divertida. Quando estava descansando com a banda no camarim, aparece a mina vodu louca com um cara gigante do lado. E o maluco ainda estava pintado de verde, parecia o Hulk. Eu sempre tento ser legal com quem trabalha comigo, são meus amigos e acho que tenho de tratar as pessoas bem. Só que, dessa vez, fui até o roadie e disse: “eu sempre te tratei bem, mas agora precisamos sair dessa porra de clube imediatamente”. Peguei meu case, pedais e cabos e corri para a porta. Aí, descobri que estávamos presos lá! Quando olho para trás, a mina vodu e o Hulk estavam vindo em nossa direção. Achamos outra porta, era um prédio gigante, e saímos num corredor. Encontramos mais uma porta e, quando a abrimos, tinha uma sala enorme onde rolava uma festa techno, com bolhas de sabão espalhadas e som alto. Eu e o roadie corríamos, mas o chão estava escorregadio por causa do sabão das bolhas, e atrás de nós, seguiam a garota vodu e o Hulk chegando perto. De algum jeito saímos do lugar e entramos na van. O roadie foi ao local do show e chamou o resto da equipe, o que acabou com a festa da galera. Conforme fomos avançando com o veículo pela rua, vimos os psicopatas na calçada. E eu dizia: “abaixem-se, eles não podem nos ver”. Essa foi a última vez que enxerguei a garota vodu. Anos mais tarde, no disco “Bizarro Hymns”, fiz uma música chamada “Voodoo Lady”. (Nota do autor: na verdade, o nome da música é ‘Voodoo Box’).

– Homero Pivotto Jr. é jornalista, vocalista da Diokane e responsável pelo videocast O Ben Para Todo Mal.