por Marcelo Costa

É preciso muito cuidado para se analisar “Munique” (“Munich”, 2005). Não só por ser obra de um dos cineastas mais importantes de todos os tempos, Steven Spielberg, mas principalmente por lidar com pseudos-fatos reais e pesar a mão na militância política/religiosa, que no caso em questão envolve palestinos e árabes, o terrorismo abarcado no ideal de que “violência gera violência” e até dá uma mãozinha para a política preventiva do senhor George W. Bush. Mais do que um blockbuster arrasa-quarteirão, “Munique” é uma obra pesada e pensada, que exagera na duração, na visão pessoal do diretor (que humaniza terroristas palestinos) e nada tem de pacifista. Bobagem analisar o filme por seus valores estéticos. “Munique” é cinema de guerrilha que serve ao propósito de um povo, e seu formato é o que menos importa, mas a mensagem que traz é que inquieta.

O filme de Spielberg desenha o contra-ataque do Mossad, o serviço secreto israelense, aos terroristas árabes que, durante as Olimpíadas de 1972, na Alemanha, mataram onze atletas de Israel, dois na Vila Olímpica e os outros nove em um aeroporto. Spielberg filma com violência e certa pieguice as cenas do seqüestro e morte dos atletas. E com frieza o contra-ataque de Mossad, autorizado pela então primeira-ministra Golda Meir, e que contou com a organização do esquadrão secreto Cesarea, liderado pelo agente Avner Kauffman. O ponto de partida de Spielberg foi o livro “A Hora da Vingança”, do canadense George Jonas, baseado em depoimentos do agente líder da missão, mas nunca apontado como relato real por Israel.

Mais do que isso, o personagem Avner (interpretado por Eric Bana) é desenhado com bastante cuidado. Ao mesmo tempo em que lidera um grupo de extermínio que visa matar todos os líderes do atentado em Munique, que também ficou conhecido como Setembro Negro, Avner é um pai de família dedicado, que se ausenta no meio dos preparativos de uma nova missão para ver a filha recém-nascida. No entanto, essa faceta é exposta apenas nesta passagem (e no final confuso), pois conforme a missão vai se transformando em realidade, e os corpos palestinos começam a se amontoar no currículo do agente, Avner parece esquecer que têm uma família e só deseja exterminar todos os lideres do terrorismo rival. Em uma cena capital, um agente francês vende informações de que o líder que acabara de tomar o lugar do homem assassinado pelo esquadrão Cesárea está na cidade. E Avner prepara mais um ataque, fora dos planos, já que o líder em questão não participou do Setembro Negro, mas é um inimigo que dará seqüência aos ataques terroristas, e precisa ser eliminado. A grande tolice do gesto é que para cada líder assassinado, um outro será colocado no lugar. E para cada assassinato, um ato de represália é executado pelo lado oposto, incluindo seqüestros de aviões, bombas em trens, ataques a embaixadas. A violência que gera violência.

Críticos norte-americanos renderam elogios ao filme escrevendo que Spilberg humanizou os terroristas. Um crítico em especial dissertou que é possível sentir “simpatia por estes homens”. Humanizar os terroristas? Eles são marcianos? A Guerra Santa que tanto abala o Oriente Médio acaba por ser pano de fundo nesta história do cineasta, que tenta a todo custo justificar a política de defesa preventiva de um Estado, o que faz a História (com H maiúsculo) saltar de 1972 e chegar até os tempos atuais de George W. Bush. “Munique” é altamente militante, e não dá para dizer que o diretor não sabia em que cumbuca estava metendo a mão. Spielberg teve auxilio de rabinos, políticos, do ex-presidente Bill Clinton, e do conselheiro político Eyal Arad, colaborador de Ariel Sharon, entre tantos outros. Mudou o nome do filme, que seria o forte “Vingança”, e ainda recrutou o dramaturgo Tony Kushner para amaciar a crueldade do roteiro de Eric Roth dando aos agentes de Mossad uma carga de drama de consciência. Com tantas mãos no mesmo projeto, há de se entender o quão espinhoso era o tema, e o quão difícil era agradar a gregos e troianos, judeus e muçulmanos, israelenses e palestinos. Não agradou ninguém, tão somente os norte-americanos, que mesmo assim vêem o filme com certo cuidado.

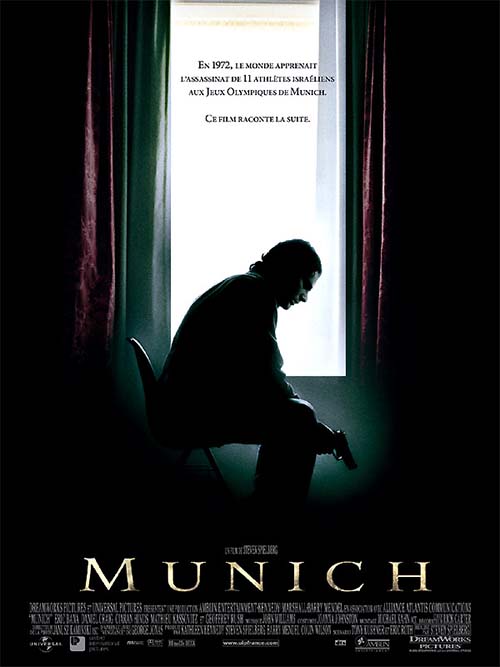

Como cinema, “Munique” é extremamente polêmico, ainda mais surgindo com a assinatura de Steven Spilberg, um cara que traz no currículo obras milionárias como “E.T.”, “Tubarão” e “Jurrassic Park” (entre tantas outras), e que já tratou do tema político/religioso com soberba em “A Lista de Schindler”. As imagens de “Munique” tendem a vender como real uma história baseada no depoimento de um único homem, que é registrada como verdade absoluta, e pode ser encarada futuramente como o resumo de um período. Não é. O cartaz apresenta: “Em 1972, 11 atletas de Israel foram assassinados por terroristas. Esta é a história do que aconteceu depois”. Baseado em fatos reais, “Munique” tropeça na pieguice moral (a cena de um atleta de Israel prestes a fugir por uma janela, mas que decide retornar ao quarto para lutar com uma faca contra metralhadoras é extremamente grandiloqüente e constrangedora), no peso da militância política (que transforma a caçada de Mossad num ato de justiça enquanto as retaliações palestinas são exibidas em televisão como atos terroristas) que exibe apenas um lado dos fatos e, principalmente, na pseudodefesa de atos retaliativos que justificam a morte de dezenas de milhares de pessoas com base no argumento da proteção do Estado. Entre extremos, “Munique” é muito mais política do que cinema. E Spilberg domina mais a segunda arte do que a primeira. O resultado final é incomodo, constrangedor e irreal.

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne.