texto de Davi Caro

Por mais estapafúrdio que possa parecer, houve um tempo no qual filmes baseados em quadrinhos não eram uma aposta certeira. Na verdade, por anos, foi justamente o contrário: apesar do esmagador sucesso de crítica de produções como “Superman” (de Richard Donner, 1978) ou de bilheteria, como o “Batman” de Tim Burton (lançado em 1989), um processo longo se estenderia até que longas-metragem baseados em heróis mascarados fossem levados, ainda que minimamente, a sério. É uma ideia quase alienígena àqueles que viram fenômenos como o Universo Cinematográfico Marvel se desenvolverem, ou que entendem o que um filme como “Madame Teia” pode significar para o que o gênero nos dias atuais. Tempos mais simples tendem a conferir mais liberdade – criativa, estética, conceitual: filmes, desprovidos de grandes bagagens, podem povoar o imaginário popular, se tornar verdadeiros sinônimos de subculturas inteiras e, discretamente, influenciar boa parte daqueles que se seguem. Todas são características mais do que perceptíveis em “O Corvo” (“The Crow”, 1994), dirigido por Alex Proyas com base na HQ independente escrita por James O’Barr, que chegou aos cinemas pela primeira vez há três décadas.

Falar sobre “O Corvo” é, inevitavelmente, falar sobre Brandon Lee. O carismático ator, que via no protagonista, o músico Eric Draven, a chance de se estabelecer como um nome mais conhecido no mainstream e de sair de vez da sombra imposta pelo nome do pai – o lendário artista marcial e também ator Bruce Lee – acabou perdendo sua vida num trágico acidente no set. A morte de Lee se tornou indissociável do legado do longa-metragem, e terminou por adicionar mais peso e gravidade a uma obra já mais do que farta de ambos. Ao ponto, inclusive, de ter gerado uma espécie de “maldição”, de acordo com alguns. 30 anos depois, a tragédia de Brandon continua sendo o aspecto mais notório de uma produção que, em retrospecto, acabou por ter um impacto maior do que muitos julgariam ter, com uma história marcante e bem adaptada ajudando a construir um dos maiores e mais comentados capítulos do cinema dos anos 1990.

A trama é a seguinte: num distópico futuro não muito distante, durante a chamada “Noite do Demônio” (“Devil’s Night”, no original – a noite que antecede o Halloween), o casal Eric Draven (Lee) e Shelly Webster (Sofia Shinas) são vítimas de uma brutal invasão de seu apartamento em Detroit, com a garota sendo gravemente ferida após ser estuprada, e o rapaz sendo atirado pela janela e morrendo instantaneamente. O atendimento hospitalar de Webster não é capaz de salvar sua vida, e mesmo os valorosos esforços do sargento de polícia Albrecht (Ernie Hudson) não são capazes de trazer a gangue responsável à justiça, com a morte do casal de noivos desamparando também a jovem Sarah (Rochelle Davis), protegida pelos dois graças ao vício em heroína de sua mãe, Darla (Anna Levine).

Um ano se passa até que, graças a um corvo místico, Draven retorna dos mortos com a missão de perseguir e punir os responsáveis pelo crime que tirou sua vida, bem como a de sua amada: Tin-Tin (Laurence Mason), T-Bird (David Patrick Kelly), Funboy (Michael Massee) e Skank (Angel David) serão os alvos do jovem ressuscitado. Guiado pelo animal alado que o trouxe de volta em direção a cada um de seus algozes, a cruzada de Eric para vingar o crime cometido e finalmente decansar em paz acaba chamando a atenção tanto de Albrecht e Sarah quanto de Top Dollar (Michael Wincott), o grande chefão do crime e líder da organização à qual todos os assassinos de Draven pertencem, e que se torna mais um obstáculo em sua jornada.

Por maior que seja a tentativa de escapar da hipérbole, é difícil fugir do óbvio: Brandon Lee brilha no papel principal, com Draven carregando toda a gravidade de sua missão à cada cena na qual aparece – quase como se fosse parte da densa, e marcante, cinematografia construída por Proyas, juntamente ao colaborador Dariusz Wolski; em meio a uma Detroit chuvosa, obscura, dilapidada e à beira do colapso, o protagonista serve como uma espécie de avatar, conforme sua dor e tristeza se convertem em sede de vingança. Ainda que muitas das cenas contem com dublês e tenham incluído embrionários efeitos gerados por computador para reconstruir as feições de Lee (tendo sido gravadas após o acidente), tais inserções podem passar despercebidas pelo espectador, tamanha a capacidade de imersão do enredo.

E é claro que o resto do elenco não desaponta, mesmo em papéis por vezes bastante pontuais: as interpretações de Mason e Patrick Kelly em seus respectivos Tin Tin e T-Bird se destacam em meio aos antagonistas, apesar de pouco desenvolvidos em seu limitado tempo de tela. Já o Top Dollar de Michael Wincott se beneficia, e muito, de suas aparições, numa função vilanesca quase caricatural, porém na medida certa – amparada pela onírica e bizarra participação de sua irmã, Myca (Bai Ling). Já Ernie Hudson acaba servindo como o involuntário alívio cômico da trama, à medida que seu Albrecht se esforça para compreender o que se passa a seu redor, em contraste com a naturalidade quase infantil de Rochelle Davis, cuja Sarah carrega consigo o peso da esperança em meio à desolação completa – afinal, de acordo com a própria, “não pode chover o tempo todo”, fazendo inclusive menção a uma das canções presentes na trilha sonora do longa.

Ah, sim, a trilha sonora. Poucas vezes na história do cinema contemporâneo um conjunto de canções foi capaz de encapsular com tamanha perfeição o espírito do filme que acompanhava: em meio à uma era na qual (salvo exceções) grandes produções cinematográficas traziam álbuns compilatórios descarados em seu oportunismo e conceitualmente pouco condizentes, “O Corvo” ainda é um exemplo primoroso em sua coesão. Entre faixas inéditas de bandas já consagradas (como a antológica contribuição do The Cure, com “Burn”, que, inclusive, marcou presença no show da banda no Primavera Sound São Paulo 2023) e canções menos conhecidas, de grupos menos memoráveis (tal qual o For Love Not Lisa, com “Slip Slide Melting”), ainda existe espaço para cortes de discos então recentes – o Stone Temple Pilots e o Helmet, por exemplo, cujas respectivas “Big Empty” e “Milquetoast” já faziam parte de seus repertórios – e mesmo para criativos covers – a impressionante versão do Nine Inch Nails para “Dead Souls”, do Joy Division, e a boa regravação de “Ghostrider”, originalmente do Suicide, pela Rollins Band. Colocadas lado a lado ao longo da produção, as músicas alternam com a bela trilha instrumental composta por Graeme Revell, e ajudam a criar uma atmosfera apropriadamente melancólica, dissonante e pesada para uma produção que, mesmo sem querer, acabou se tornando sinônimo de tudo isso.

O falecimento de Lee, em março de 1993, com a bala que o matou sendo disparada pelo personagem de Michael Massee, acabou sendo julgado um infeliz acidente técnico, embora tenha resultado no distanciamento da Paramount Pictures, a produtora original, do longa. Após muitos questionamentos nos quais o futuro de “O Corvo” passou muito perto do cancelamento, o filme acabou sendo retomado pela Miramax, que venceu qualquer receio em prol de finalizar e lançar o que consideravam um tributo a Brandon, com o apoio da família (em especial, da noiva do ator, Eliza) e também do criador James O’Barr, cujos traumas foram responsáveis pela concepção da história original e cuja aproximação com Lee, que o escritor considerava um amigo, acabou o afastando de quaisquer investidas posteriores da franquia.

Qualquer estigma provocado pela tragédia não levaria muito tempo para ser vencido, no entanto: uma sequência, “O Corvo – A Cidade dos Anjos” (“The Crow: City Of Angels’), chegou aos cinemas apenas dois anos depois do original, em 1996, com Vincent Pérez dando vida a um novo personagem que busca vingança por um assassinato cruel. A crítica, porém, foi inclemente – o mesmo se estenderia às produções cinematográficas seguintes, “O Corvo – Salvação” (“The Crow: Salvation”, 2000) e “O Corvo – Vingança Maldita” (“The Crow: Wicked Prayer”, 2005), com esta última, que contava com o eterno John Connor Edward Furlong no papel principal, chegando ao público diretamente em DVD. Eric Draven, por sua vez, seria visto de novo em “Stairway to Heaven”, série cancelada após uma temporada de 22 episódios em 1998 com o artista marcial Mark Dacascos na pele do personagem-título.

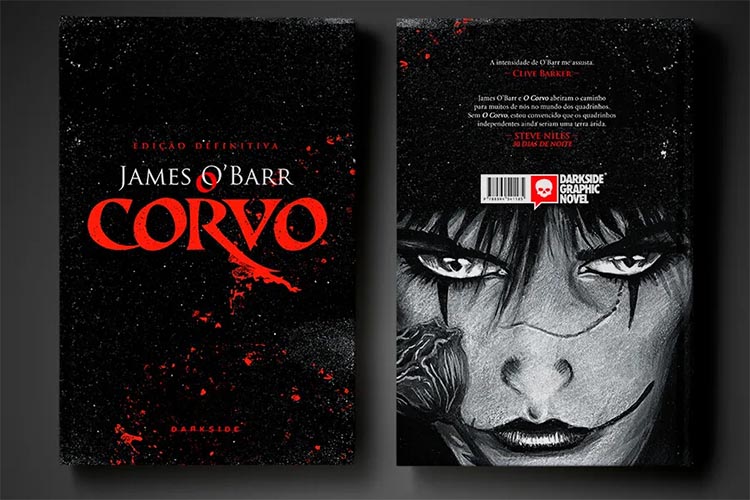

Após mais de uma década relegada ao limbo criativo, eis que uma nova adaptação de “O Corvo” se aproxima. Protagonizada por Bill Skarsgard e contando também com a cantora FKA Twigs no papel de Shelly, o longa deve encarar bastante ceticismo por parte dos fãs, reticentes com a abordagem do trailer divulgado até o momento (assista abaixo). Mesmo que qualquer má vontade se mostre precoce e infundada, o fato é que a nova produção, dirigida por Rupert Sanders, dificilmente deve fazer jus ao original de Proyas. Uma pena, dada a necessidade de renovação que se mostra hoje em dia no gênero de adaptações de HQs. Basta uma olhada na publicação original de O’Barr (publicada em um caprichado formato encadernado pela Darkside Books) para entender o desafio assumido por Proyas, tantos anos atrás. Mais do que isso, é uma oportunidade de entender a magnitude e a despretensão por trás de um trabalho como o realizado pelo diretor, e também por Lee: uma aparentemente despretensiosa produção, por mais insular que possa parecer, pode, em seu devido tempo, se revelar um ícone cultural, referenciado e reverenciado por muitos. Um anti-“Madame Teia”, se você preferir.

– Davi Caro é professor, tradutor, músico, escritor e estudante de Jornalismo. Leia outros textos de Davi aqui.