entrevista de Luiz Mazetto

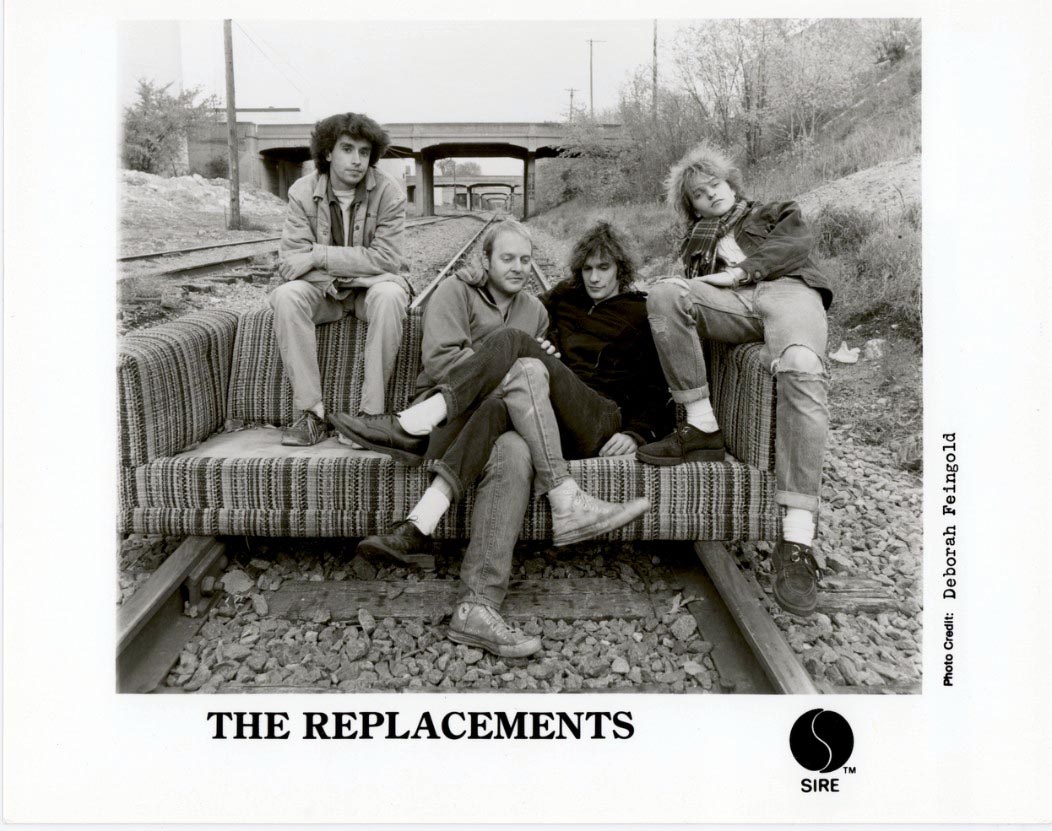

Poucas vezes um relançamento de um disco fez tanto barulho no mundo da música quanto a recém-lançada reedição de “Tim”, clássico absoluto do Replacements. Lançado originalmente em 1985, com produção e mixagem de Tommy Erdelyi (mais conhecido como Tommy Ramone), o álbum ganhou em 2023 uma nova (e necessária) mixagem, pelas mãos de Ed Stasyum, que também trabalhou com os Ramones e era o escolhido inicialmente para mixar as músicas, como revela Tommy Stinson na entrevista abaixo.

Chamada de “Let it Bleed Edition”, essa nova edição do quarto álbum da banda (que saiu um ano depois do terceiro disco do grupo, chamado de “Let it Be”), o primeiro em uma grande gravadora, não apenas foi escolhida como o relançamento de 2023 pela Pitchfork, mas também ganhou artigos de destaque em publicações como a New Yorker, o New York Times e este Scream & Yell.

Na conversa abaixo, feita por telefone no final de fevereiro, um bem-humorado e extremamente simpático Tommy Stinson fala não apenas sobre esse importante relançamento e o processo de produção de “Tim”, que chegou a contar inicialmente com Alex Chilton, do Big Star, como produtor, mas também sobre a carreira do Replacements de forma geral, relembra sua longa passagem pelo Guns N’Roses e o processo de criação de “Chinese Democracy”, além de falar sobre o seu recém-lançado disco “Wronger” (2023), com o projeto folk Cowboys in the Campfire, e revela quais discos mudaram a sua vida.

A última vez que você esteve no Brasil foi há cerca de 10 anos. Você está planejando voltar a tocar por aqui, seja em sua carreira solo ou com algum dos seus projetos, como o Cowboys in the Campfire, que acaba de lançar um disco?

Tommy : É, faz tempo demais. Estou tentando pensar em como fazer isso (voltar ao Brasil). O que torna isso um pouco difícil é que parte de mim quer voltar da maneira que for possível, mas ultimamente estou tentando ver se conseguiria contar com uma banda local –uma banda do Brasil ou da Argentina, por exemplo. Quero pegar uma banda “emprestada” e fazer shows com uma banda completa, para poder tocar tudo da minha carreira. Gostaria de poder tocar um pouco de cada um dos meus discos. E poder fazer isso seria muito mais divertido do que um show sozinho. Por isso, estou vendo isso agora. Tenho um amigo meu, que é do Brasil, mas mora na Argentina agora, e ele está vendo como tentar fazer isso acontecer. Nós estamos basicamente procurando por um grupo de bons músicos para eu tocar minhas coisas – e que possam sair em turnê por uma ou duas semanas. Porque quero tocar no Brasil, na Argentina e em alguns outros lugares. Se vou até aí, já quero ir a todos os lugares legais para tocar. Então estou tentando fazer isso acontecer, seria muito divertido poder descer até aí e ver meus amigos.

E houve alguma coisa específica que chamou a sua atenção nas vezes que veio ao Brasil com o Guns N’ Roses entre 2001 e 2014?

Eu ainda não tinha ido para aí (em 2001, quando veio pela primeira com a banda, no Rock in Rio III) e foi impressionante, o jeito como as coisas ficavam loucas. A adoração dos fãs e tudo isso é algo ok, mas naquele nível era um pouco mais do que eu… Acho que era demais para todos nós, sendo honesto com você – menos para o Axl que já estava acostumado. A coisa realmente incrível sobre isso é que a América do Sul ainda tem pessoas que amam rock. E isso é o que eu amo fazer, esse é o meu lance. As pessoas aqui nos EUA estão um pouco cansadas disso, é apenas algo diferente quando você vai para a América do Sul. Outro lugar muito interessante é a Espanha, as pessoas lá são realmente aficionadas por rock.

No ano passado, você lançou o primeiro disco do Cowboys in the Campfire, intitulado “Wronger” (2023). Pelo que entendi, esse projeto começou há algum tempo, inicialmente meio como uma piada, algo divertido entre você e Chip Roberts. Por isso, queria saber como foi finalmente poder entrar em estúdio e, digamos, eternizar essas músicas?

O engraçado é que… eu acho que me expressei mal quando disse que era meio como uma piada. Nós começamos como algo divertido porque os dois estavam entediados em um verão e começamos a tocar alguns sons e foi meio como tudo começou. Estivemos gravando coisas o tempo todo, sejam coisas que entrariam nos meus discos solo ou no Bash & Pop. Depois que fizemos isso tempo o bastante, nós finalmente tínhamos material próprio suficiente para um disco e decidimos que era a hora de lançar um álbum. Demorou muito tempo para chegarmos a essa conclusão, porque eu e o Chip tínhamos que encontrar tempo, bater as agendas, porque nós temos famílias e outras coisas acontecendo. Mas sempre que as nossas agendas permitiam, nós nos juntávamos para fazer música e nos divertir. Agora nós saímos do outro lado, fizemos um disco, saímos em uma pequena turnê nos EUA e já estamos preparando um segundo álbum, realmente mudou de figura. Agora somos um trio, temos um baixista, o Chops LaConte, que está tocando conosco e tornou-se algo mais sério, digamos.

E como foi isso para você? Você obviamente já navegou por essa praia mais folk antes, mas, se eu não estou enganado, esse é o seu primeiro quase todo acústico. Acredita que esse é o seu disco mais íntimo de certa forma, por conta da diferença da banda e da maneira de pensar sobre os arranjos e as versões finais das músicas, como elas vão soar?

Com certeza, com certeza. Isso é outra coisa, é engraçado porque quando você sobe no palco e toca essas músicas ao vivo, você as toca em sua forma mais despida possível. E é mais íntimo. Também estamos fazendo shows mais intimistas, tocando em locais menores. Estou basicamente tocando para a minha base de fãs. Não estou tentando virar um popstar, atingir um público novo, estou apenas tocando para quem tem comprado meus discos há 20, 30 anos. Tocar essas músicas de maneira mais íntima, com isso em mente, é algo bem diferente, tem sido muito divertido. Também tem sido um aprendizado, você precisa realmente estar afiado se tudo que você tem é o seu violão, com o Chip tocando solos. Não há muito onde se esconder (risos). Tem sido algo bom.

E você se sente mais exposto? Porque deve ser muito diferente ir de uma vida tocando com bandas grandes e muito barulhentas, como Replacements, Guns N`Roses e Soul Asylum, para um ambiente mais calmo em que, como você disse, estão apenas vocês e violões no palco?

Sim, sim. Por um lado, não é diferente de outro show porque dou tudo de mim. Mas, como disse, quando tem apenas alguns instrumentos, você fica muito mais pelado, já que não tem uma banda completa atrás da qual pode “se esconder” de alguma maneira. Então você precisa estar no seu melhor quando está lá apenas com um violão (risos).

Eu li que o John Doe, baixista e vocalista do X, canta e toca em algumas músicas do disco. Sei que vocês se conhecem há muito tempo, desde que o X recebeu o Replacements para os primeiros shows da banda na Califórnia no início dos anos 1980. Por isso, queria saber como aconteceu de ele tocar no disco e também se os trabalhos solos dele mais recentes, como “The Westerner” e “Fables in a Foreign Land”, que trazem uma sonoridade bastante folk, te influenciaram de alguma forma?

Há duas coisas. A primeira sessão de gravação que eu e o Chip fizemos para o disco do Cowboys in the Campfire foi quando estávamos viajando por Austin, no Texas – acho que há 7 ou 8 anos. Nós estávamos em turnê e íamos passar por Austin, para onde o John Doe tinha acabado de mudar. Então entrei em contato com ele para dar um oi e nos encontrarmos. E uma outra amiga minha estava trabalhando em um estúdio em Austin na época e eu e o Chip tínhamos cinco ou seis músicas para gravar. Fomos para Austin, falamos com o John Doe, fomos conhecer o estúdio da minha amiga e gravamos lá mesmo. O John veio ao estúdio com um baixo vertical, que ele nunca tinha tocado antes em nenhum disco, mas acho que ele tinha aprendido por conta própria. Então ele (John) trouxe o baixo para tocar no nosso disco e apenas nos divertimos muito. Além de tocar baixo, o John também cantou. Foi uma gravação realmente muito divertida. Isso se tornou o começo do disco, essas cinco ou seis músicas que foram gravadas lá. Gravamos “Karma’s Bitch”… Ah, não consigo lembrar o nome de todas as músicas do meu disco (risos). Mas foi muito divertido.

Sobre os discos solo do John Doe, há muitos punks das antigas que eu conheço que seguiram o mesmo caminho. Isso é realmente sobre tocar as suas músicas punk em um violão na maior parte. É algo diferente, mas é a mesma forma de compor, apenas muito mais despida. Se você assistir a um show do John Doe, poderá ver ele tocando músicas do X em versões acústicas e pensar algo como “Ah, foi assim que ele escreveu essas músicas. É simples assim”. E aí você adiciona guitarras, bateria e tudo mais e consegue ver o caminho. Mas é basicamente a mesma coisa. Eu não me preparei para realmente fazer um disco de “americana”, porque eu realmente odeio esse termo (risos). Eu e o Chip queríamos manter as coisas simples, porque na maior parte seria apenas eu e ele nos shows. Então percebemos que seria ótimo ter alguém fazendo backing vocals e tocando baixo. Foi aí que adicionamos o nosso amigo Chops.

No fim do ano passado, o “Tim” (1985), do Replacements, foi relançado com uma nova mixagem feita pelo Ed Stasyum (Ramones). Por isso, queria saber o que achou dessa nova versão do disco e qual foi o seu envolvimento nesse processo?

Me envolvi muito nesse processo. Porque, em primeiro lugar, quando falaram originalmente sobre remixar o disco, fiquei um pouco cético, me perguntando: “Por que você remixaria um disco 30 anos depois?”. Mas o fato é que existem dois discos do Replacements dos quais nunca gostei do som. E acho que posso falar por muita gente quando digo isso. Acho que muitas pessoas concordariam que a versão original do “Tim” (1985) não soava muito bem. Eu também achava que o “Don’t Tell a Soul” (1989) soava terrível, acho que foi muito mixado. Para mim, esses dois discos precisavam de ajuda e eles receberam isso. Nós remixamos o “Don’t Tell a Soul” (relançado em 2019 na forma de um box chamado “Dead Man’s Pop”) com o cara com quem começamos a trabalhar nesse disco. Acho que isso fez com que essas músicas soassem da maneira certa, meio que corrigiu o problema que sempre existiu com esse disco na minha opinião. Nós fizemos a mesma coisa com o “Tim”. O Ed Stasyum deveria mixar esse disco quando o fizemos originalmente – era um pacote, deveríamos ter o Tommy Erdelyi (Tommy Ramone) e o Ed Stasyum nesse álbum. Mas, por alguma razão, o cronograma não bateu com o Ed e o Tommy foi meio que forçado a mixar o disco. Se ele estivesse aqui hoje, acho que o Tommy seria o primeiro a dizer que não é um engenheiro que faz mixagens, ele é um produtor. Mas ele fez o seu melhor para finalizar o disco, finalizar o projeto. Agora nós tivemos a oportunidade de remixar o disco com o Ed Stasyum, como deveria ter acontecido, e o disco soa correto, soa como deveria agora.

É, quando ouvi esse relançamento há alguns meses, fiquei impressionado em como tudo soa maior, pensando “Uau, como isso aqui soa gigante”.

É, houve muitas coisas diferentes que o Tommy Erdelyi tentou fazer para o disco dar certo. Ele deu o seu melhor, mas, como eu disse, ele não era realmente um engenheiro de som de mixagem, ele era um produtor. Ele fez o melhor que podia, mas agora que temos o disco mixado pelo Ed, acho que é como o álbum deveria soar.

Aliás, como foi para vocês trabalharem com o Tommy nessa oportunidade – sei que vocês todos eram grandes fãs dos Ramones. E acho que vocês foram uma das primeiras bandas que ele produziu depois dos Ramones (nota: também nos anos 1980, Tommy produziu o Redd Kross). Então imagino que também foi uma experiência bastante interessante para ele.

Claro que nós éramos fãs dos Ramones, para começar, mas na verdade nós começamos a trabalhar nesse disco com o Alex Chilton (Big Star) como produtor. E foi rapidamente percebido que o Alex não era o cara certo para o projeto, por mais que nós também amássemos o Alex Chilton e tudo mais. Mas sentimos que precisávamos de alguém que fosse mais um produtor do que um compositor. Então o Tommy Erdelyi fez sentido na época. E acho que era uma aposta tanto do nosso lado quanto do lado da Sire (gravadora da banda). Acho que fazia sentido para o Seymour (Stein, dono da Sire, gravadora que lançou os Ramones nos anos 1970) porque ele fez todos aqueles discos com o Tommy para os Ramones. Então acho que o Seymour também se envolveu nessa decisão, era algo que fazia sentido.

Você mencionou que o Alex Chilton deveria ter sido o produtor do disco, mas queria saber o quanto vocês conseguiram trabalhar com ele.

Nós começamos o disco com ele, gravamos várias coisas. Bom, não várias coisas, mas gravamos algumas com ele (Nota: essas gravações estão disponíveis no box da edição de relançamento de “Tim”). Mas a gravadora meio que falou “Ééé, não é bem isso”. Então nós chegamos a um impasse, porque, como a gravadora basicamente estava investindo muito dinheiro para fazermos um disco, eles queriam algo a mais. Então eles trouxeram o Tommy. Ou nós concordamos em trazer o Tommy. Porque nós também sabíamos que o Alex não era exatamente a melhor combinação. Sabíamos que precisávamos de algo a mais do que o Alex. Foi assim que foi decidido. E apenas de pensar nisso agora, acho que nós estávamos buscando por ajuda e direcionamento para fazer um disco. Mas não acho que nós sabíamos o que seria isso. Quando você é jovem e pensa algo na linha “Ok, um produtor vai vir aqui e nos ajudar, vai adicionar algo à essa equação para que possamos fazer o melhor disco possível”. Na época, nós achávamos que alguém chegaria trazendo muita coisa para a mesa. Você pensava, em primeiro lugar, é um músico. Depois, em segundo lugar, é alguém que sabe fazer discos, que já fez vários discos. Então você esperava ter uma colaboração com alguém quando está fazendo isso. Especialmente naquela época, nós realmente queríamos colaborar e ter alguém nos levando para um outro lugar com aquelas músicas. Quando nós entendemos que o Alex Chilton não faria isso, a decisão seguinte foi o Tommy. Vou ser honesto, acho que o que acabou saindo disso é que entendemos que tudo se resume ao que nós temos. Acho que talvez estivéssemos pensando que um produtor traria algo. Mas rapidamente entendemos que o produtor não traria e que nós precisávamos trazer isso. É você precisa que entender do que essa música precisa, do que essa gravação precisa. E você meio que precisa entender isso à medida que as coisas acontecem. E nós meio nos acostumamos com isso assim que assinamos com a Warner.

2024 marca os 40 anos do “Let it Be” (1984), outro disco muito importante do Replacements. Como você vê o álbum hoje, tanto tempo depois?

Eu realmente aprecio o fato de que nós ainda somos relevantes musicalmente de alguma forma única. Não sei como isso aconteceu, mas conseguimos nos conectar com muita gente com a música que fazíamos. Podemos dizer que deixamos a nossa marca na cena musical dos anos 1980. E não é muita gente que fez isso. Então eu respeito isso, nós tentamos ter em mente que isso é algo especial, um momento especial, mas tentamos não passar do ponto com esses relançamentos. Acho que, até agora, a Warner está fazendo um ótimo trabalho com essas reedições em formato de boxes, de forma que as pessoas estão realmente recebendo algo diferente do que receberiam normalmente, do que receberiam apenas tendo as versões originais desses discos. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho com esses relançamentos, nós trabalhamos com eles para que essas reedições saiam da melhor forma possível, sem estragar o nome da banda.

O ano de 1984, aliás, marcou uma leva de discos incríveis no punk/hardcore dos EUA, especialmente de bandas que começavam a buscar alternativas para sair do som já consagrado do punk dos 1970 e hardcore do início dos 1980, com vocês com o “Let it Be”, o Hüsker Dü com o “Zen Arcade”, o Black Flag com o “My War”, o Meat Puppets com o “II”, Minutemen com o “Double Nickels on the Dime”. Por que acha que tantos lançamentos importantes culminaram nesse ano especifico?

Penso que muita coisa dessa época se tornou muito antipop, se quiser chamar assim. Era mais uma declaração contra o que a música pop estava se tornando. O hype exagerado, coisas que não eram muito críveis, que não eram muito legais, para nós pelo menos. Muitas pessoas, muitas dessas bandas que você mencionou eram contra o ethos da música pop e tudo mais. Os punks dessa época tinham muito skinheads e eram também contra a moda, mas essa pegada antimoda fez com que começassem a parecer uma juventude hitlerista em muitos aspectos. É engraçado que essa declaração “anti” acabou se tornando uma moda por si só (risos). Nós não éramos realmente parte de nada disso, nós viajávamos e tocávamos com todas essas bandas que você acabou de mencionar. Nós éramos meio que os estranhos, o filho adotivo ilegítimo na sala. Nós não éramos “anti” nada em particular, nós apenas amávamos música e também não gostávamos de toda a besteira da música pop que estava rolando na época. Mas não tínhamos a necessidade ou a vontade de ser contra algo, apenas de ser nós mesmos. Nós já éramos problemáticos o bastante da forma como éramos, a ponto de as pessoas ainda falarem hoje sobre isso (risos).

Você é de Minneapolis, uma cidade que, além de vocês e do Hüsker Dü, também contou com outras bandas importantes de rock alternativo e punk, como Soul Asylum e Babes in Toyland. Na sua opinião, o que a cidade tinha de diferente, qual a importância da cidade em si para as bandas? Pensa que seria possível o Replacements existir da forma como existiu em outra cidade dos EUA?

Acho que uma coisa que era muito importante para todas essas bandas é que Minneapolis tinha uma comunidade musical muito diversa. Todos se “alimentavam” uns dos outros de certa forma. Nós todos saíamos juntos, curtíamos juntos, todas essas bandas. E nós todos sabíamos que éramos diferentes, que tínhamos aspirações diferentes, de uma maneira ou de outra. Mas na época Minneapolis era muito… Quer dizer, nunca vi uma cena como aquela, que era tão diversa e em que todos estavam meio que em uma cena centralizada, mesmo que todos tocassem e tivessem aspirações fora dela. Acho que o Prince teve muito a ver com isso. Nós nunca realmente conhecemos ou saímos com o Prince, mas todo mundo se “alimentava” do Prince – e do Hüsker Dü, de nós (Replacements). E todos meio que escutavam uns aos outros e seguíamos com coisas diferentes. Era realmente um lugar muito especial naquela época.

Depois do fim do Replacements, você passou de ser o baixista da banda para ser o líder e vocalista principal no Bash & Pop. Como foi para você encontrar a sua voz como um vocalista nessa época? É claro que você também cantava no Replacements, mas principalmente backing vocals. Como foi essa mudança para você, de literalmente encontrar a sua voz?

Foi grande, foi grande. Mas foi uma progressão natural para mim, porque eu realmente sentia que queria fazer algo diferente. Eu já estava escrevendo minhas músicas na época, então pareceu uma progressão natural de fazer o meu próprio lance. Quando fomos fazer o “All Shook Down” (1990, o último disco do Replacements), o Paul, o Chris e eu sabíamos que o Paul iria produzir esse disco e que podia ser o nosso último disco. Nós não falamos sobre isso realmente, do tipo “Ah, esse vai ser o último disco da nossa carreira”. Mas nós meio que sabíamos naquele momento que poderia ser o último, acho que também era o nosso último álbum pelo contrato com a Warner – não que a gente realmente ligasse para isso necessariamente. Mas sabíamos que nós três estávamos crescendo e mudando de uma maneira que eventualmente seguiríamos em frente em algum ponto. Então sabíamos disso quando esse disco foi feito.

Quando você viu o Nirvana explodir alguns meses depois do último show do Replacements, em 1991, você sentia que era algo que estava prestes a acontecer a qualquer momento? Porque vocês estavam envolvidos nessa cena independente underground desde o início dos anos 1980. O que você sentiu quando isso aconteceu, quando uma banda de Seattle tomou o primeiro lugar das paradas do Michael Jackson? Isso era algo que você meio que esperava ou foi um choque de certa forma?

Quando tudo isso aconteceu, todo mundo começou a relacionar com um tipo de continuação do que o Replacements ou o Hüsker Dü tinham meio que construído de uma certa forma, em termos de música alternativa ou algo assim. Mas não sei se olhava para isso dessa maneira. Não sei se pensava que era necessariamente uma extensão de algo que nós fizemos – ou que nós iniciamos. Vou ser honesto com você, eu não era um grande fã do Nirvana quando eles ficaram conhecidos. Não gostava deles até alguém me apresentar o “Bleach” (1989), muito tempo depois de ele ter sido lançado. Eu gostei do “Bleach” e também gostei muito do “Nevermind” (1991). Na minha mente, era como um heavy metal mais despido. E essa é apenas a minha opinião sobre isso, acho todo mundo tem a sua opinião sobre o assunto. Não achava que tudo isso tinha algo a ver com a gente, necessariamente.

2024 marca 10 anos desde a sua saída do Guns’N Roses. Como você vê a sua passagem pela banda depois desse tempo? Há algo em especial que te marcou mais? E qual sua opinião sobre o disco que você gravou com a banda, o “Chinese Democracy” (2008), acha que as pessoas olharão para ele de outra maneira no futuro?

Acho que sim. Acho que já estão (olhando), na verdade. Penso que fizemos um ótimo disco diante das circunstâncias. E havia muitas circunstâncias durante a criação desse disco que não estavam nas nossas mãos (risos). As batalhas da gravadora com o Axl, ele só queria fazer uma porra de um disco e parecia que cada passo no caminho era como um processo em forma de pesadelo. Mas conseguimos fazer o disco, no fim das contas. E acho que as pessoas olharão para ele como um ótimo disco com o passar do tempo, porque ele é um ótimo disco. Eu aprendi muito, fazer esse álbum foi algo enorme para todos os envolvidos. Não sei se alguém fala sobre esse aspecto, mas eu aprendi muito fazendo esse disco, coisas que me ajudaram muito enquanto músico e artista. Apenas em termos de conseguir reunir entre 6 e 8 caras de diferentes backgrounds musicais para fazerem um disco. Isso foi algo incrível por si só. Éramos todos muito diferentes na banda, independente de qual tour, qual época você viu a banda, éramos todos de backgrounds totalmente diferentes. Acho que eu, o Frank (Ferrer, baterista) e o Richard Fortus (guitarrista) tínhamos talvez os backgrounds mais parecidos, porque trazíamos meio que uma pegada mais de punk e rock alternativo. Mas foi uma ótima experiência fazer esse disco.

E você tem alguma música favorita no disco?

Jesus… Estou tentando lembrar dos nomes das músicas. Eu tenho sim, me dê um minuto. Vou olhar aqui no meu celular. Estou trapaceando, cara, estou trapaceando (risos). Me dê mais um minuto. Hmm, acho que “There Was a Time” é uma das minhas favoritas. “Catcher in a Rye” tinha uma letra muito interessante. Acho que essas seriam as minhas favoritas assim de cara. Uau, essas músicas são longas (risos).

Estava revendo o show da banda no Rock in Rio III, de 2001, e há um momento em que o Axl se refere a você como “General Tommy Stinson”, te apontando como o responsável por comandar os ensaios. Você pensa que o fato de ter tocado em uma banda como o Replacements, com quatro personalidades muito diferentes, te ajudou a lidar com todas essas personalidades diferentes no Guns`N Roses, como você acabou de falar?

Sim, ponto final (risos). O lance com o Guns N’ Roses é que todos nós vínhamos de lugares diferentes e tínhamos temperamentos diferentes. O Axl era um pouco gratuito ao me chamar de General e coisas assim. Mas teve algo que eu trouxe para a mesa, que foi ajudar a desembaraçar as sessões de gravação, ajudar a fazer as pessoas estarem lá. Você tinha muitas personalidades envolvidas. Eu meio que assumi o papel de ser o pacificador, para tentar obter o melhor das pessoas quando estava por perto. E isso era muito, você tinha muitas personalidades realmente diferentes naquele grupo de pessoas. E em alguns momentos eu realmente precisei me afastar, me retirar da equação para fazer as coisas funcionarem. Mas foi ótimo. Foi uma ótima experiência de aprendizado. Provavelmente o meu maior aprendizado disso tudo foi de fazer música com um grupo de pessoas de personalidades muito diferentes. E era isso, tentar conseguir fazer uma música sair a partir de oito personalidades diferentes.

Você começou a tocar baixo quando era bastante novo, por causa do seu irmão. Pelo que li, em entrevistas e na biografia da banda, desde que começou a tocar você dizia que gostaria seguir uma carreira no mundo da música. Você acredita que, se não fosse pelo seu irmão, você teria acabado trabalhando com música pela sua vida toda, como aconteceu?

Eu nunca teria feito nada disso se não fosse ele (o Bob Stinson, guitarrista do Replacements) me ensinar a tocar baixo. Eu não era uma pessoa inclinada para a música naquela época. E eu estava realmente em um caminho muito ruim quando ele veio para casa. Ele tinha ficado longe, em um tipo de abrigo. Mandaram ele para longe porque estava se envolvendo em muitos problemas quando era criança. Então quando ele finalmente voltou, quis cuidar de mim um pouco e colocou um baixo na minha mão. Aos 10 anos de idade, eu já tinha sido preso três vezes, estava realmente em um caminho perigoso. E isso me ajudou. Se não fosse pelo meu irmão, provavelmente eu teria morrido ou estaria preso hoje.

E você lembra da primeira música que ele te ensinou no baixo?

Sim, acho que a primeira música que ele me ensinou foi “Bony Moronie”, basicamente a escala blues (nessa hora Tommy começa a cantarolar as linhas da música). Era um exercício simples para os dedos, mas que se aplicava a muito do que estávamos tocando na época, tanto que eu meio que tocava a mesma coisa na maior parte do tempo (risos).

Há alguns meses, o Peter Jesperson, que foi o primeiro empresário do Replacements, lançou uma autobiografia, intitulada “Euphoric Recall”. Queria saber se vocês ainda se falam e como você vê a importância dele para você e para a banda de forma geral.

Cara, essa é grande. Nós ainda somos melhores amigos. Acabo de fazer uma tour com ele, para o livro dele. Temos feitos alguns lances promocionais em conjunto para o livro, porque eu o apoio como ele nos apoiou por todos aqueles anos. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui. Ele assinou o nosso primeiro contrato de gravação, fez com que sentíssemos que o que nós fazíamos era algo que tinha importância. E você não pode subestimar isso, é o que tornou tudo possível.

Sempre gosto de perguntar essa. Me diga, por favor, três discos que mudaram a sua vida e porque eles fizeram isso.

Três discos que mudaram a minha vida? Bom, um deles seria o Terry Reid. Eu não sabia que era chamado de outra coisa além de “Terry Reid”, acho que ele fez o disco em 1969 (nota: o disco saiu como “Terry Reid” no Reino Unido, mas ganhou o título de “Move Over for Terry Reid” nos EUA). O Peter Jesperson me apresentou esse disco na época do Replacements. E ele (Terry) me fez querer ser um vocalista, apesar de eu não conseguir cantar de forma parecida com ele nem de longe. Ele apenas tem essa voz incrível pra caralho. Ele escreveu uma música chamada “Speak Now or Forever Hold Your Peace”, que fez um certo sucesso com o Cheap Trick.

O que mais? Deixa-me pensar. Provavelmente o Big Star. Acho que o Big Star me fez querer ser um compositor de muitas maneiras, quando os conheci. E também o The Clash. Ah, e também o Slade. O Slade era gigante para mim. Eles são um pouco menos conhecidos do que outros nomes da época. Mas eles eram meio que a banda quintessencial de glam rock da Inglaterra nos anos 1970. Eles não fizeram tanto sucesso nos EUA, mas eram uma banda fantástica de rock, realmente muito boa. Eu era realmente maluco por eles.

Essa é a última pergunta. Você fundou e tocou em uma das bandas mais importantes do rock dos últimos 40 anos, o Replacements, depois você fundou a sua própria banda, quando também passou a ser um vocalista, o Bash & Pop, esteve presente por mais de 10 anos na segunda fase de uma das bandas mais importantes dos anos 1980 e 1990, o Guns N’ Roses, também tocou no Soul Asylum, e ainda conta com uma carreira solo consistente já há algum tempo. Por isso, queria saber do que você tem mais orgulho na sua carreira?

Do que eu tenho mais orgulho? Sabe, o que tenho mais orgulho é de ainda poder fazer isso – e de ainda me sentir inspirado para fazer isso. Quando você pensa sobre o que eu fiz, ou quando eu penso sobre o que eu fiz, eu não olho para trás e penso “Uau, eu preciso competir de alguma maneira com o que eu fiz antes”. Estou feliz apenas pelo fato de ainda poder fazer isso, tenho orgulho de poder continuar tocando. Sou muito sortudo pelo fato de que ainda há pessoas que querem comprar a minha música, em um certo ponto. Não é um público como o do Guns’N Roses, mas ainda consigo fazer discos e o meu lance. Me sinto inspirado pelo processo: eu gosto de tocar, de compor, de tudo. Então é isso, funciona para mim.

– Luiz Mazetto é autor dos livros “Nós Somos a Tempestade – Conversas Sobre o Metal Alternativo dos EUA” e “Nós Somos a Tempestade, Vol 2 – Conversas Sobre o Metal Alternativo pelo Mundo”, ambos pela Edições Ideal. Também colabora coma a Vice Brasil, o CVLT Nation e a Loud! A foto que abre o texto é de Vivian Wang / Divulgação