entrevista por Homero Pivotto Jr.

Tão fascinante quanto a música propriamente dita são causos relacionados à arte das sete notas, sejam referentes aos artistas, às composições ou ao meio que os envolve. Imagine, então, ter nascido em um pequeno vilarejo próximo a Birmingham, na Inglaterra, cidade que deu origem a nomes como Black Sabbath, Judas Priest e GBH, e encontrar nas sonoridades mais barulhentas uma oportunidade de ganhar a vida e rodar o mundo, bem como conhecer ídolos e estar cercado de amigos que tem visibilidade dentro do rock e suas vertentes mais agressivas. Pois essa é a história de Shane Embury, baixista do Napalm Death.

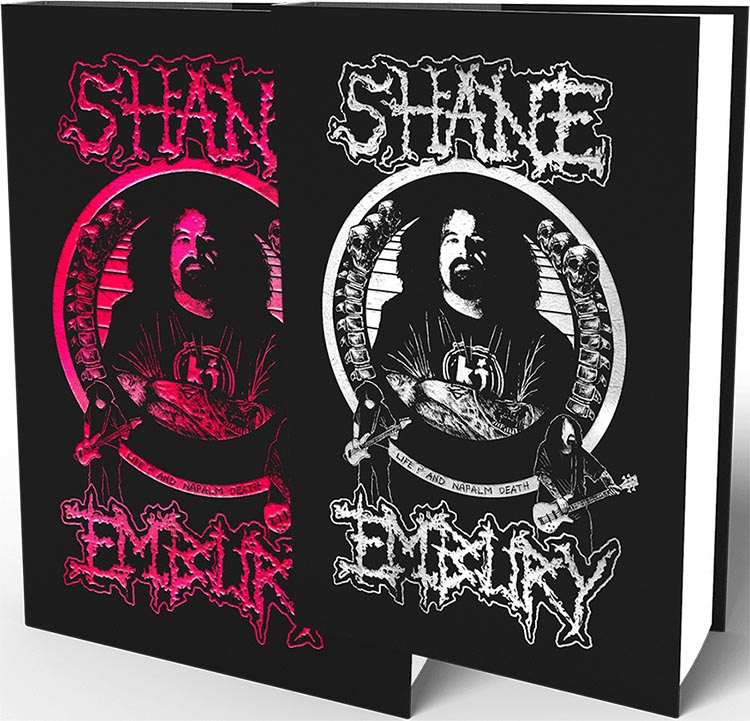

Aliás, o inglês de sotaque acentuado é bem mais do que apenas o responsável pelos graves na banda pioneira do grindcore — algo que, segundo ele mesmo, custou a assimilar. Tal conclusão, inclusive, atravessou a criação de seu primeiro livro chamado “Life?… And Napalm Death”, a ser lançado no exterior em outubro: “Esse foi o ponto: tentar descobrir quem eu sou de verdade se não o baixista do Napalm Death o tempo todo. Foi uma pergunta que tive de me fazer e sigo fazendo, de alguma maneira”, pondera o jovem senhor de 55 anos em entrevista exclusiva para o Scream & Yell.

Filho, pai, marido e amigo estão entre outros papeis desempenhados por Shane para além da atuação como músico. Entendendo que encarna vários personagens, ele percebeu que tinha um rico acervo de situações, pessoais e profissionais, para narrar: “Espero que tenha ficado interessante. Tem certa estranheza em fazer algo por mais de 35 anos e perceber que se tem história para contar. Você não pensa muito enquanto está fazendo música e viajando. De repente, você dá uma respirada e está com 55 anos. Entrei para o Napalm com 19. Tudo simplesmente aconteceu”, avalia Shane.

O papo de quase uma hora, feito por Skype, está dividido em duas partes nesta transcrição: uma focada no livro e outra na música, embora os assuntos se cruzem durante toda a conversa. Para começar, o veterano dos sons ruidosos explica o porquê de um livro neste momento, fala da busca pelo equilíbrio entre a intensidade da lida criativa com a rotina familiar e lembra de companheiros com quem tocou na banda que mudou sua vida. No vídeo abaixo é possível conferir a íntegra do bate-papo!

Geezer Butler, baixista do Black Sabbath, lançou sua biografia recentemente, chamada “Into The Void: From Birth To Black Sabbath – And Beyond”. Ele tem dito que uma das razões para ter escrito a obra é que gostaria de contar a própria história às novas gerações da família. O que te motivou a escrever o livro?

Quando me perguntavam sobre fazer um livro eu fazia piadas sobre o assunto. Mas chega a um ponto da vida, principalmente nos últimos anos, quando se está fazendo música por mais de 30 anos, que você percebe que tem muitas memórias legais. E, ainda, ter crescido onde cresci. O livro fala de diversos assuntos, não apenas do Napalm Death, e isso é importante. Há muita história nas páginas: desde crescer em um vilarejo, entrar na música e a importância que a família teve para mim — eles foram muito encorajadores. Pareceu o momento certo fazer isso agora. A pandemia fez muita gente perder a cabeça. Antes, eu nunca tinha estado em casa por mais de algumas semanas em cerca de três décadas. Então, precisei ficar em casa por uns dois anos, pirando, enlouquecendo minha mulher e tentando balancear as coisas. E ainda tinha as crianças. Enfim, tudo junto. Pareceu a hora certa de escrever algo. Você fica meio preocupado que seja interessante para as pessoas lerem, mas o Barney (vocalista do Napalm) comentou: “você não precisa encher de histórias bobas”. E há algumas, mas também tem conteúdo sobre crescer em uma cidade berço da revolução industrial que estava em declínio. Acho que comentei sobre isso com alguns amigos e eles notaram a importância da área onde fui criado, que é de onde saíram Black Sabbath, Judas Priest, GBH e muitas outras bandas. Às vezes, você pensa: “será que sou um produto do meio?”. De alguma maneira, você é um pouco. Você, tipo, depende de como quer viver, seus anseios. Ao mesmo tempo, o Napalm me deu a oportunidade de viajar pelo mundo, trocar fitas e conhecer pessoas com quem eu enfrentaria provações desde meados dos anos 1980. Depois, conheci ainda muitos amigos, e tocar virou uma carreira, com turnês incríveis. O livro foi algo bom de fazer, pois acho que estou no último quarto de século da vida.

Você escreveu todos os capítulos por conta própria ou teve ajuda de coescritor?

Teve um jornalista amigo que ajudou com algumas coisas, pois para mim é muito mais fácil falar e ficar divagando. Trata-se de Dave Everley, que escreveu um pouco e entrevistou amigos meus que sabem bastante sobre mim. Então, tive um coescritor, suponho. Ele meio que fez transcrições, algo trabalhoso em razão do meu sotaque complicado de entender. Parecia um jeito mais fácil de escrever. Eu o encontrava cerca de uma vez por semana, pois penso que precisava de alguém me fazendo perguntas. Ao passo que ia me envolvendo com o livro, fiquei um pouco paranoico. Espero que tenha ficado interessante. Tem certa estranheza em fazer algo por mais de 35 anos e perceber que se tem história para contar. Você não pensa muito enquanto está fazendo música e viajando. De repente, você dá uma respirada, e está com 55 anos. Entrei para o Napalm com 19. Tudo simplesmente aconteceu.

Como foi o processo de escrita? Quanto tempo levou? Como você se organizou, considerando suas tantas bandas — além da família?

Começamos a nos encontrar aqui (residência de onde Shane responde a entrevista), local que chamo de casa do Napalm. É onde, por um bom tempo na carreira da banda, quatro de nós moraram, em Birmingham. Eu vivo com a família em outro lugar, mas Danny (Herrera, baterista do Napalm) segue aqui quando não está na América. Fazíamos encontros e ele (Dave Everley) dizia: “queria falar sobre isso ou aquilo e quais suas lembranças disso”. Afinal, às vezes você precisa de um impulso para seguir adiante, pois está tocando em shows ou criando música, e aí fica complicado ajustar os cronogramas. Porém, ultimamente, estava apenas levando as crianças para a escola. Minha esposa gostou da ideia do livro, mas também me olhava com cara de “meu deus” (risos), o que pode ser chato às vezes — de um jeito bom. Fazer o livro levou cerca de dois anos, pois tínhamos de encontrar fotos relevantes para o que estava sendo contado. Não é uma publicação massivamente longa, mas agora percebo que esqueci situações e as deixei de fora. Uso seguido a palavra clichê, mas sempre quis estar em uma banda, fazer música, e tenho sido sortudo de poder fazer isso. Penso que, seu eu estou nessa, qualquer um pode. Tem ainda o lado da indústria, que está sempre mudando, são tempos diferentes. Cometi muitos erros, é normal. É preciso deixar claro que, quando você toca, o faz de todo o coração. Só que também é preciso estar ciente de que existe a indústria lá fora e está cheia de tubarões, tome cuidado. No fim, me considero um cara de sorte.

Como essa imersão em sua própria história te afetou?

Os últimos anos foram difíceis para muitas pessoas. Eu passei por alguns testes, realmente, tentando trabalhar algumas questões. Isso porque tocar música e fazer tantos shows tornaram-se um desafio desde que tenho família. E esse foi o ponto: tentar descobrir quem eu sou de verdade se não o baixista do Napalm Death o tempo todo. Foi uma questão que tive de me fazer e sigo fazendo, de alguma maneira. Você reconhece que tem uma família e tenta equilibrar isso. O livro meio que, de certa forma, é como se eu estivesse no que chamo de análise com um mentor meu para conversar. É como uma análise junguiana, que é explorar seus muitos personagens, porque somos diversos personagens. É sobre revelar as partes boas, mas também as partes não tão boas de mim. Eu não sou perfeito. Algumas pessoas que leram o livro disseram que é bem honesto. Não é só diversão e riso, mesmo que haja isso. Espero que esteja me ajudando a, talvez, fechar um capítulo e abrir outro de uma maneira diferente. Eu acho.

Quais momentos mais estimados você revisitou enquanto trabalhava na obra?

Quando entrei para o Napalm éramos jovens e amávamos todas as formas de música extrema, costumávamos trocar fitas k7 e escrever para gente de fora, como Estados Unidos e Brasil — tive acesso a bandas como Attomica e Sarcófago. Então, mandava alguns álbuns para essas pessoas. A primeira vez que ouvi Sepultura foi em uma fita e achei brilhante. Aí, você começa a conhecer essa galera, ficar amigo por meio do poder da música, viajar… Isso realmente tem significado. A primeira vez que tocamos no Brasil, foi o Sepultura que nos levou, em 1990, mesmo ano em que eles tocaram fora do país pela primeira vez. Eu sabia sobre a banda, mas não conhecia os caras. Nos tornamos bons amigos, e isso é uma baita lembrança. Você olha para fotos antigas e vê quão jovem era, é muito legal. Outra das minhas lembranças favoritas é de quando encontrei Dio, meu cantor preferido de heavy metal. Foi quando ele estava ensaiando com o Heaven and Hell, em Birmingham. Ele tinha uma ótima memória e falava sobre coisas que pouca gente lembrava. Então, Dio colocou a mão no meu ombro e disse: “sabe, eu curto Napalm, não desistam”. Ele falou que realmente nos respeitava por expandir os limites da música ou da música extrema, não recordo bem. Eu estava um pouco inebriado. Sentei e comecei a chorar. Minha esposa estava junto e sorriu, e Dio deu um beijo nela e disse para cuidar de mim. Foi um momento muito especial, pois enquanto crescemos a gente fazia competições de bateção de cabeça, por volta dos 10 anos, ouvindo Dio. E, passa para frente uns 20 ou 30 anos, lá estávamos nós conversando.

Poderia contar alguma lembrança não tão boa que teve ao escrever o livro?

A carreira no Napalm é longa, com muitos álbuns. Quando fizemos o quinto disco, “Fear, Emptiness, Despair” (1994), como banda, não estávamos muito unidos à época. Estávamos distantes sobre o que queríamos fazer e havia um pouco de tragédia pessoal cercando todo o incidente que foram as gravações. Creio que, por sermos jovens, isso foi bem triste. Quando se olha para os acontecimentos depois de velho, você se dá conta de que provavelmente teria lidado com tudo de maneira diferente, mais madura. É isso que parece em retrospectiva. Quando nos separamos do Barney por um tempo, foi puramente porque não conseguíamos falar um com outro. Se aprende muitas obviedades na vida, e uma delas é que situações assim são simplesmente comunicação. Bandas são como relacionamentos em que é preciso falar. Não se está querendo ofender ninguém, apenas falando. Nos anos 1990, eu era bem teimoso, e minha teimosia fazia os outros serem teimosos. Aí não se vai para frente. Quando reflito sobre isso, percebo que poderia ter feito as coisas de maneiras diferentes. Nunca é tarde para mudar, e estou tentando.

Como fã de Napalm, gostaria de saber se há menção a Jesse Pintado (guitarrista que morreu em 2006 por falência do fígado) no livro?

Claro! Nesta mesma casa de onde falo com você, nós quatro moramos aqui por um longo período. O quarto do Jesse era bem em cima de onde estou agora. Quando ele entrou para o Napalm, costumava ir até a antiga casa onde eu morava e minha mãe fazia o jantar. Acredito que foi um grande passo para ele mudar-se para a Inglaterra. Sempre penso sobre isso, se havia alguma outra maneira. Reforço que deve ter sido uma mudança e tanto para o Jesse, o Danny e o Mitch virem para a Inglaterra. Eu e Jesse conversávamos bastante, em algumas ocasiões sobre assuntos tristes. Penso nele bastante, talvez até mais agora do que na época da morte dele. Por passarmos tanto tempo juntos, eu, Jesse, Danny e Mitch nos tornamos irmãos. Vivíamos na mesma casa, fazíamos festa e tal. No começo dos anos 1990 a cena musical de Birmingham era intensa, havia bandas tocando todo o tempo e costumávamos ir. Se fosse show do Jane’s Addiction então, Jesse estaria onde quer que fosse, pois era grande fã. Nos tornamos muito próximos. Eu tenho irmã, mas não irmãos, então ficava muito feliz em ter essa ligação com Jesse. Infelizmente, as coisas ficaram estranhas. Isso está mencionado no livro. Nesta altura da minha vida eu reflito sobre o período com Jesse muito em função da dinâmica de se estar numa banda. O quão estressante pode ser, a importância da família. A situação pode virar uma luta em certas ocasiões. A intensidade de se tocar música juntos o tempo todo é maravilhosa, mas às vezes é preciso redefinir o que é importante para você. Então, o livro aborda essa relação.

O título do livro é “Life?… And Napalm Death” (Vida?… E Napalm Death), o que sugere que há o Napalm como centro e o resto da vida, ao menos numa interpretação simplista. Seria isso mesmo?

Tentamos achar um título que fosse interessante e, claro, há a música ‘Life?’, do disco “Scum” (1987). Não sei se é possível chamar de ironia em razão do ponto de interrogação, mas é assim que é. E, como disse, os últimos anos foram complicados. Sou casado com a minha esposa, e também é como se fosse casado com o Napalm. É algo estranho de se pensar, mas tornou-se meio que uma batalha. Uma tensão para eu tentar encontrar um jeito de descobrir onde acaba o compromisso com a banda e onde começa a vida em casa, o que é mais importante. Não mais importante, mas é necessário encontrar prioridades. Por um longo tempo estive enfiado de cabeça em fazer música, que é algo grandioso para mim. Não sinto que negligenciei minha família, principalmente agora, mas percebo que poderia ter feito diferente. E o livro fala sobre esse balanço, de tentar achar o equilíbrio. Quando você trabalha com criatividade, é um artista, é algo além do que um trabalho normal em horário comercial. Isso pode te consumir completamente e você fica 24h tentando desligar. É terrível, às vezes. Por exemplo: eu chego a acordar 2h da madrugada e estou mais criativo e ativo. Porém, meu filho está do lado. E aí pela manhã tenho de levar ele à escola e estou acabado. Meu relógio biológico fica escravo da rotina em turnê. Acho que o nome do livro é bem apropriado.

Você costuma ler bastante? Considera-se um leitor?

Não leio mais tanto quanto antes. Tem alguns livros para os quais tento encontrar tempo. Quando conheci minha esposa, decidi aprender japonês, e me tornei bem preguiçoso quando ela veio morar na Inglaterra, pois ela fala inglês. Por umas seis semanas, estive determinado a aprimorar meu japonês, mas eu perco muito tempo. Tenho um lance estranho: quando uma frase estranha aparece ou encontro uma palavra em japonês que tem significado em inglês, gosto de pesquisar para ver o que mais se parece com ela. E isso é uma baita procrastinação! Gosto também de história antiga e religião, e costumava ler mais quando jovem. Bastante fantasia, por exemplo. Tem alguns livros que quero ler, como o do Jaz Coleman (vocalista do Killing Joke), que é bem pesado, mas preciso me aprofundar para isso.

E para seus filhos, costuma ler?

Sim, faço isso. Minha filha chama-se Izumi, que em japonês é Zubi Chan. Quando meu filho era menor, ele não conseguia falar Izumi, então chamava a irmã de ‘Bean Chan’. E eu criava histórias com ‘Bean Chan’ e heróis sobre duas crianças, e também envolvia nossos gatos. Até pensei em escrever livros para crianças, mas são estranhamente bizarras as coisas que pipocam na cabeça. Ter filhos é algo maravilhoso, pois abre portas que você geralmente não abriria. Eu curtia ler para eles. Lia “The Moomins”, uma publicação da Finlândia. Ambos são fluentes em japonês, então os dois adoram livros japoneses. Também canto para eles, faço isso o tempo inteiro.

Quem escreveu o prefácio e o posfácio de “Life?… And Napalm Death”?

Eu mesmo fiz o prefácio. Não é uma declaração, mas algo tipo: “tenho arrependimentos? Sim, alguns”. As pessoas até sabem algo sobre mim, mas não sou só partes boas. Espero que o livro me apresente como ser humano, o que é bem importante. Isso é o que descobri sobre relacionamentos. Sou o baixista do Napalm Death, mas se estou em casa isso não me livra de encrencas.

Tem alguma história que você não tenha falado ainda nas redes sociais ou na imprensa que possa contar?

Tem muitas que vem à cabeça e que esqueci. Algumas até são mencionadas. Tem uma sobre quando gravamos o primeiro álbum do Brujeria (nota: o clássico “Matando Güeros”, de 1993), que foi uma loucura. Há uma situação que não abordei, que não chega a ser uma história, mas é engraçada. Eu e Jesse fomos ver o Alice In Chains em Los Angeles. E o Brujo nos disse que estava gravando e que, se quiséssemos estar lá na sessão, tínhamos de ir logo. Eu e Jesse já tínhamos tomado umas cervejas. Dirigimos até o local com algumas cervejas, o que não é legal, e meu baixo estava na parte de trás do carro. Chegando ao estúdio, acho que Pinche Peach, comentou: “você não pode estar bêbado, Shane, pois eu ainda entendo o que você fala”. Todas as gravações antigas do Brujeria eram doidas, mas essa em particular me marcou.

Alguma possibilidade de “Life?… And Napalm Death” ser lançado no Brasil?

Algumas pessoas fizeram contato. Espero mesmo que seja possível

Shane Embury é nome de referência entre quem aprecia barulho e/ou sonoridades fora do óbvio, tendo iniciado sua jornada musical como fã ainda na década de 1970. É o integrante do Napalm Death há mais tempo na banda (entrou em 1987) e um dos principais compositores atualmente. Ele também é membro do Brujeria (death/grind), do Venomous Concept (hardcore/punk), do Tronos (progressivo), do Lock Up (death/grind) e do Blood From the Soul (industrial), entre outros. Paralelamente aos grupos, Shane toca o projeto solo eletrônico Dark Sky Burial (dark ambient). Multi-instrumentista, é capaz de assumir guitarra, baixo, bateria (vide o grind do Unseen Terror) e voz (algo que tem ganhado força ultimamente). O currículo do músico inglês inclui colaborações com colegas como Buzz Osborne (Melvins), Billy Gould (Faith No More) e a lenda do experimentalismo John Zorn (compositor e saxofonista). Nesta parte da entrevista, Shane repassa sua trajetória na música, desde os primeiros contatos até atualizações sobre novos trabalhos.

Você parece ser um verdadeiro admirador de música, está sempre ouvindo, tocando, mostrando o gosto por algumas bandas por meio de camisetas ou falando sobre som. Na resposta que deu ao meu e-mail com pedido de entrevista, meio que confirmou essa impressão, aceitando e dizendo que “teria tempo para fazer o que faz de melhor: criar música e falar sobre isso”. Quais suas memórias mais antigas relacionadas ao tema e por que a música tornou-se tão importante em sua vida?

É uma coisa estranha com o livro, porque eu nunca imaginei ter uma publicação assim. Parte da ideia, com a obra, era falar sobre onde tudo meio que começou. Tenho 55 anos, cresci durante os anos 1970. Meu pai era do exército, gostava de bandas de metais, algo que passei a apreciar anos depois por questões de orquestração, presumo. Mas minha mãe era fã de Beatles, Brownstone e artistas do tipo. Então, o rádio estava sempre ligado. Tínhamos o Top of the Pops, programa semanal popular de música. Não assisto televisão, logo não sei dizer se ainda existe agora (nota: deixou de existir em 2006). Bom, eu tinha uns cinco ou seis anos, a música tema dessa atração era o riff de guitarra de ‘Whole Lotta Love’, do Led Zeppelin (Shane solfeja o trecho da faixa em questão). Aquilo soava bom demais, e meio que despertou minha atenção para a guitarra. Para completar, o Slade é de perto de onde eu venho, que é Birmingham. Eles se vestiam como loucos, tinham guitarras estranhas, era incrível! Eu curtia muito! E isso meio que me atraiu para o rock, o pop rock, essas bandas. Havia as guitarras pesadas, mas também os refrães. Eles estavam nas paradas. Foi o meu começo, acho. Minhas avó e mãe costumavam comprar discos para mim e foi daí para diante. Então, a jornada começou.

E sobre os estilos mais extremos, como punk e metal: como virou apreciador?

Conforme íamos passando pelos anos 1970, veio a disco music. Eu meio que curtia um pouco, mas era mais chegado em músicas estranhas. Também gostava de filme de ficção, então gravava algumas coisas da TV. Venho de um pequeno vilarejo, e creio que, por volta de 1979, havia apenas eu e alguns poucos amigos que curtiam som. Fiquei amigo de um cara chamado Mitch, que era de Birmingham, mas se mudou para onde eu morava, e a gente gostava de heavy rock tipo Deep Purple. Aí, comecei a me interessar por Black Sabbath e Judas Priest. Existia um clube de colecionadores de discos em que se podia encomendar álbuns, e isso ajudou a entrar nesse caminho. Era tipo: “o que é esse “Never Say Die”? (Black Sabbath) ou “Jailbreak” (Thin Lizzy)?”. Meus amigos preferiam seguir onde estavam, mas o meio-irmão do Mitch já estava ligado em punk e tudo foi se transformando. Olhávamos as revistas com fotos do Venon e pensávamos: “quem são esses doidos?”. Eles soavam pesados, falavam sobre magia negra — o que era muito legal para um fã de filmes de horror —, e isso foi me atraindo. Tinha outro cara que curtia punk, e ele disse que se eu gostava de Venon também ia gostar de Discharge, Exploited, pois eram doideiras. E foi o que aconteceu, tudo começou a se misturar, e eu queria músicas cada vez mais loucas. Amava Sabbath e Priest, mas quando ouvi Venon, pensei: “é isso!”. Aí, começou a aparecer Slayer, Metallica, Exodus e outras bandas iradas, ao mesmo tempo em que eu curtia Discharge, Exploited e GBH. Foi tudo fluindo.

Lembra-se quando se deu conta de que tinha de ser músico?

Muito novo, de certa maneira. É cliché, mas possivelmente antes de ir para a pré-escola. Um pouco mais velho, na real. Eu amava bandas como Slade e Sweet. Lembro principalmente das baterias, mesmo eu sendo fissurado em guitarras. Costumava alinhar os baldes da minha vó e ficar batendo — isso por volta dos seis ou sete anos. Queria ter uma banda e ser como aquelas pessoas doidas fazendo som alto. Minha mãe e minha avó diziam: “um dia, quem sabe?”. Foi assim que passei pela escola. Durante meus tempos de estudantes, perguntavam para mim o que ia fazer da vida e eu dizia que estaria em uma banda. As pessoas riam de mim.

Quais características do rock te chamaram atenção?

Tudo era alto! Nomes como Slade e Sweet eram meio glam, mas as guitarras tinham formatos irados. Tudo parecia maior que a vida! Quando você é de uma vila pequena, isso vai soar cliché novamente, e seus pais trabalham em horário comercial batalhando por grana, você se agarra nessas vibrações. Quando algo aparece, te leva para fora do mundo deles (pais). Mesmo que só por um tempo é barulhento e pesado. Poderia ser filmes de terror ou sci-fi, que eram fantasias escapistas para mim.

Você escreve bastante para as tantas bandas em que toca, mas não costuma cantar. Só que recentemente assumiu o papel de vocalista principal na faixa ‘Fractured’, do Venomous Concept — algo que fez nos anos 1990 em ‘Inside the Torn Apart’, do Napalm. É uma ideia sua cantar mais?

Fiz um projeto com o produtor Russ Russel chamado Tronos, em que faço todos os vocais. Não era minha intenção, mas simplesmente não encontrei vocalista disponível. Então comecei a imitar pessoas que admiro, de algum jeito. E comecei a progredir, fui melhorando. Em “Throes of Joy in the Jaws of Defeatism”, mais recente álbum de estúdio do Napalm, eu canto na faixa ‘Amoral’ também. Nunca foi meu objetivo, mas rolou. Em ‘Fractured’, quando estávamos fazendo o álbum “The Good Ship Lollipop” (2023), Kevin (Sharp, vocalista) não estava confortável com a parte melódica. Eu estava imaginando algo à la Hüsker Dü, Trail of Dead, e tentei dessa forma. Também acabei recentemente o álbum de um novo projeto para o qual ainda não tenho nome. Fiz todos os vocais nele. É bem diferente de provavelmente tudo que já fiz. Não sei como descrever, mas tem elementos do começo do som industrial e weird pop, com sintetizadores. Estou bem feliz com esse registro. Liricamente, remete a esses últimos anos, bem sombrio em alguns momentos. Minha mãe faleceu em 2022 e isso me afetou muito, me deixou mal — é o que a morte faz. Enfim, eu gosto de cantar. Se você canta para seus filhos é uma boa maneira de praticar.

Você listou nas redes sociais recentemente suas 10 faixas preferidas do Napalm. Gostaria de elencar algumas das minhas e ver o que você pode falar sobre elas. Vamos começar por ‘Evolved as One’:

Essa é bem interessante, pois sempre fomos fãs dos primeiros álbuns do Swans e de todo tipo de música industrial. Essa música surgiu espontaneamente, não estava planejada para entrar no “From Enslavement to Obliteration” (1988). Nos sentamos e rolou. Acho que foi Bill (Steer, guitarrista nos dois primeiros álbuns completos do Napalm Death), um grande fã do Swans. Mick (Harris, baterista do Napalm entre 1985 e 1991) faz vocal também. Algo legal é que a faixa é bem diferente do resto do disco, que é bem frenético. As pessoas esperam que o Napalm comece acelerado, mas não.

Outra: ‘Cursed to Crawl’:

Nessa eu canto nos versos. A ideia inicial não saiu como eu gostaria. Sou grande fã da banda inglesa Slab, que tinha um som chamado ‘Flirt’, do disco “Descension” (1987). E ‘Cursed to Crawl’ era minha tentativa de uma música como essa, mas não conseguimos tanta sujeira — algo que, ao longo dos anos, fui aprimorando. Há características de algumas bandas que sempre quis usar no Napalm. Alguns fãs gostaram, outros ficaram confusos sobre o que a banda estava tentando fazer. Com os trabalhos que lançamos na segunda metade dos anos 1990, algumas pessoas pensaram que estávamos tentando nos vender. Mas isso seria fazer a mesma coisa de sempre.

‘The Infiltrator’:

Faixa que estamos tocando ao vivo agora. Não a executávamos há um bom tempo. Tem momentos “Mass Appeal Madness” (1991) e de ‘Suffer the Children’. É direta, acelerada. Acredito que quando Barney escreveu a letra — assim como eu, ele tende brincar com as palavras — deve ter pensado que era um bom nome porque ele é fã da banda Massacre (Flórida), que tem uma faixa chamada ‘The Traitor’. Nunca perguntei para ele, mas tenho essa impressão. Quando tocamos, o pessoal responde diretamente. Ela faz o que tem de fazer.

‘Cure for the Common Complain’

Acho que essa nunca rolou ao vivo. É algo que pode mudar, porque o guitarrista John Cooke (com o Napalm desde 2014) já manifestou a vontade de tocar esse som. Acho que eu e Mitch a escrevemos juntos, algo que é sempre interessante. Nem sempre, mas acontecia de o Mitch pensar em um início legal, mas não ir adiante. E eu dava seguimento. Eu e Mitch éramos melhores amigos, mas também competitivos um com o outro. É sempre desafiador completar a composição de outra pessoa. Não finalizar, mas acrescentar. Essa é um exemplo.

Sei que não é do Napalm, mas por que escolheram tocar ‘Nazi Punks Fuck Off!’, do Dead Kennedys?

Se não me engano, em um aniversário da gravadora Alternative Tentacles (do Jello Biafra), Billy Gould (Faith No More), um grande amigo… Não tenho certeza se ele escolheu a faixa ou o Jello. Mas fomos convidados a fazer uma releitura, por várias razões. Por exemplo: fizemos shows em que encontramos skinheads de extrema direita. Não mais ultimamente, mas no começo dos anos 1990 rolaram problemas. Somos conhecidos por sermos reativos a esse tipo de gente. A sugestão deve ser porque adoramos Dead Kennedys, e demos o nosso melhor na releitura. Não sei se muitos sabem, mas nossa versão — a do DK é bem curta — tem parte meio tribal no começo, mais cadenciada. E a razão para isso é que eu, Mitch e Jesse amamos ‘Mountain’, do Jane’s Addiction. Pegamos a batida, desaceleramos o riff e usamos em ‘Nazi Punks Fuck Off. Essa virou a nossa versão. Em razão da mensagem positiva, adotamos essa faixa para sempre tocar no show desde a década de 1990. Acho que a faixa foi lançada em um sete polegadas beneficente para problemas que assolavam a África na época.

Com Mitch (Harris, que esteve desde 1990 no Napalm), qual relação atualmente? Ele segue na banda? Ou continua contribuindo com novas composições?

Quando eventualmente começarmos a trabalhar em novas músicas do Napalm, para as quais tenho várias ideias, Mitch não vai contribuir. Ele não está mais na banda, pois decidiu ir morar nos Estados Unidos e concentrar-se em outras coisas na vida. Mantemos contato, ele mora em Las Vegas, de onde é. Às vezes não nos falamos por semanas, até por um mês, e quando trocamos mensagens é como se a última vez tivesse sido ontem. Temos um profundo entendimento daquilo que passamos juntos, e ele diz isso para mim. Se ele ficar acordado até mais tarde com algumas cervejas lembrando do passado, vai fazer contato. Tivemos uma vida louca. Vamos ver o que acontece no futuro. Não sabemos quantos anos temos pela frente. Sou amigo de todo mundo que passou pelo Napalm: Nik Bullen (baixista e vocalista no lado A do debut “Scum”), Lee Dorrian (vocalista de 1987 a 1989), Bill Steer (guitarrista entre 1987 e 1989), Mick Harris… Vejo o Mick de vez em quando, e ele é maluco, no bom sentido. Recentemente confraternizei com Nik, que é fundador do Napalm. Fomos ver o Melvins e foi muito bacana.

E o que está rolando com suas bandas no momento?

Dark Sky Burial… eu sempre quis fazer som eletrônico, mas ia deixando de lado. Quando a pandemia começou, eu precisava de algo para me acalmar. Então, finalmente fiz o projeto, que é meio terapêutico. É tipo música estranha de horror. Em três anos já tenho sete álbuns no Bandcamp. Devo estar trabalhando em outro logo e espero fazer shows aqui e ali. Apresentações mais experimentais, de tempos em tempos. Também quero lançar vinis do projeto.

Sobre o Blood From the Soul, o Dirk (Verbeuren, baterista do Megadeth), antes mesmo de entrar para o Megadeth, me dizia para fazer um segundo álbum, e eu não sabia o que responder. Lembro também que o Jacob (Bannon, vocalista do Converge) curtia a banda. Por meio deles, fizemos o segundo disco. Vou encontrar o Dirk em algumas semanas e vamos conversar sobre um terceiro registro. Ele é um baterista sensacional, inventa, sei lá, umas 10 músicas e manda para mim, o que é um desafio. É diferente de eu apenas tocando um riff, e ele bateria.

Com o Venomous Concept lançamos um álbum há pouco e vamos tocar uns shows na Inglaterra em janeiro. Espero estar em outros, quando as agendas permitiram.

O Lock Up fez o primeiro show em muito tempo recentemente, na Dinamarca. Brujeria tem um novo disco com lançamento para setembro, finalmente. Gravamos faz um tempo, mas Brujo é bem meticuloso sobre o que ele quer. Ele tem a palavra final, assim que é, não tem problema. Penso que as músicas ficaram bem bacanas. O trabalho anterior custou para ser finalizado, e esse novo tem brutalidade — embora não seja o “Matando Gueros”. Vai te fazer rir, de um jeito bom. Espero estar ao vivo com a banda em breve, pois não vou participar da turnê que acontecerá em breve.

– Homero Pivotto Jr. é jornalista, vocalista da Diokane e responsável pelo videocast O Ben Para Todo Mal.

Sensacional

PQP! Que matéria foda!!! Parabéns, Homero!