textos por Gabriel Pinheiro

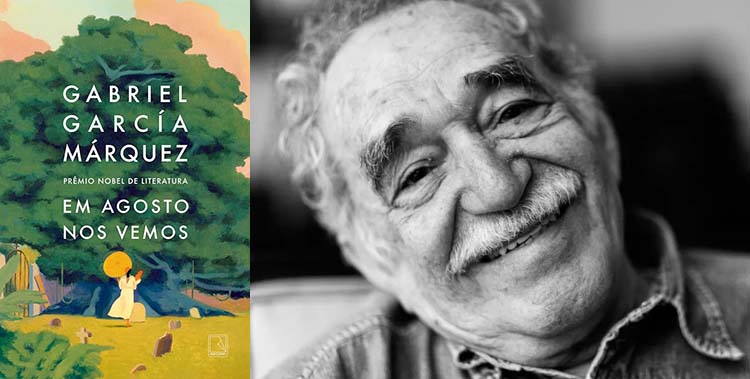

“Em Agosto nos Vemos”, de Gabriel García Márquez (Editora Record)

Todo mês de agosto, Ana Magdalena Bach pega uma barca em direção à ilha onde a mãe está enterrada para visitar o seu túmulo. Ali, deposita um ramo de gladiolos. O ritual se repete, ano após ano. Ana Magdalena, Gabo nos diz, era, então, uma mulher de “quarenta e seis anos de vida e vinte sete de um matrimônio bem estabelecido com um homem que amava e que a amava”. Durante oito anos, o ritual se repetiu. A barca, o túmulo, o ramo de gladiolos. Até a chegada deste novo mês de agosto e um inesperado encontro casual. Pelos próximos anos, sozinha naquele pequeno vilarejo, cada oitavo mês do ano se transforma numa possibilidade de reescrever a própria história. Mesmo que por apenas um dia. “No entanto, ela precisou de vários dias para tomar consciência de que as mudanças não eram no mundo, e sim nela própria, que sempre andou pela vida sem enxergá-la e só naquele ano, ao regressar da ilha, começou a vê-la com olhos de aprendiz”. Traduzido por Eric Nepomuceno, “Em Agosto nos Vemos” é um livro sobre descobertas. Na figura de Ana Magdalena Bach, Gabo escreve sobre o desejo, o prazer e a liberdade feminina, num interessante desenvolvimento de personagem. A protagonista mergulha de braços abertos numa jornada de autodescoberta bonita, poética e, sobretudo, excitante. Referências literárias e musicais pontuam toda a novela, nos ajudando a construir essa complexa persona de nome inspirado na segunda esposa de Johann Sebastian Bach, Anna Magdalena Bach. A leitura de “Em Agosto nos Vemos”, livro póstumo de Gabriel García Márquez lançado agora no Brasil pela Editora Record, tem sabor agridoce. “Esse livro não presta. Tem que ser destruído”, declarou um dia o próprio escritor, entre as idas e vindas de versões e revisões do texto. No fim, confesso, que bom que o desejo de Gabo não foi atendido. Teríamos perdido a oportunidade de conhecer esta sua última libertadora protagonista.

“Coelho Maldito”, de Bora Chung (Editora Alfaguara)

“Todo objeto tem a própria história”, nos diz o narrador do conto que abre – e nomeia – este conjunto de narrativas breves da sul-coreana Bora Chung, “Coelho Maldito” (“Cursed Bunny” em inglês), traduzido por Hyo Jeong Sung. A partir daí, o conto apresenta a história de um objeto especial, um abajur em formato de coelho. O que seria apenas um item cotidiano, sem muita importância, guarda uma maldição. “Tudo que é usado em maldição deve ser bonito” era o mantra do avô, artesão dedicado na arte dos objetos amaldiçoados. O coelho, claro, não fugia à regra. Sua beleza foi a ruína daqueles que o manusearam. Cada conto de “Coelho Maldito” parece um objeto amaldiçoado, belamente esculpido e burilado. Ainda que o belo, aqui, também resida no grotesco, como numa narrativa onde uma mulher precisa lidar com os próprios excrementos que, pouco a pouco, ganham forma, tomando contornos – e espelhamentos – que ela não gostaria de encarar. Este, aliás, é o meu favorito do conjunto. De um garoto mantido sob cárcere por um estranho e inimaginável ser – descobrindo que, na tão sonhada liberdade, talvez residam prisões tão ou mais arbitrárias – à uma mulher que lida com estranhos acontecimentos em um antigo prédio, num bairro de vizinhança pouco simpática à novos moradores, Bora Chung trabalha elementos do terror e do suspense, do gore, do folclore e da fantasia de maneira firme e bastante natural. Talvez a marca do conjunto seja a forma como seus personagens lidam com o estranho como algo que está ali e precisa ser encarado, por vezes, enfrentado e, na maioria das vezes, apenas aceitado como parte da paisagem e do cotidiano. Nesse ponto, algo a aproxima bastante das narrativas voltadas para o realismo mágico. No fim, por meio de elementos fantásticos – e tabus como o incesto e o canibalismo, por exemplo – Chung nos diz de medos, relações e experiências puramente humanas, como o patriarcado, a não-autonomia do corpo feminino, a maternidade e o capitalismo.

“Cupim”, de Layla Martinez (Editora Alfaguara)

Com suas pequenas, mas potentes mandíbulas, o cupim procura toda e qualquer oportunidade para se alimentar. Corroendo a madeira de dentro pra fora, esses seres diminutos deixam marcas, por vezes, indeléveis por onde passam. Assim também parece ser a narrativa da espanhola Layla Martinez nesta pequena grande jóia de terror. Aqui, piores que cupins, são outras coisas (e sentimentos) que a corroem exaustivamente. Corroendo não apenas a casa, mas todos que nela habitam. A corrosão vem das sombras que ali permanecem junto de suas moradoras, vem de um desejo de vingança que segue de geração em geração. Um ódio tanto contra quem habita a casa ao seu lado, quanto contra aqueles que lhe observam de fora, no conforto de seus lares, de seus bens conquistados a partir da miséria de outrem. “Cupim” (“Carcoma” no original), traduzido por Joana Angélica d’Avila Melo, remonta há quatro gerações de mulheres, a partir dos relatos intercalados de duas delas, uma avó e uma neta. Layla Martinez escreve com furor, numa espécie de fluxo de consciência que rompe a barreira das vírgulas, num texto onde a fluidez se alia à fúria. Há momentos em que o texto parece gritar. Um grito entalado na garganta. Adentramos o íntimo de um lar assombrado pelo ódio, por aqueles que ali permanecem mesmo após a morte, pelo fantasma da Guerra Civil Espanhola, por desaparecimentos repentinos e sem explicação. “Cupim” é uma história sobre mulheres e é uma história sobre homens que odeiam mulheres. Sobre um suposto desejo que mal disfarça o ódio do masculino pelo feminino. É sobre o revide. Ou melhor, sobre a revanche, não um substantivo masculino, mas feminino.

– Gabriel Pinheiro é jornalista. Escreve sobre suas leituras também no Instagram: @tgpgabriel.