entrevista por Pedro Salgado, especial de Lisboa

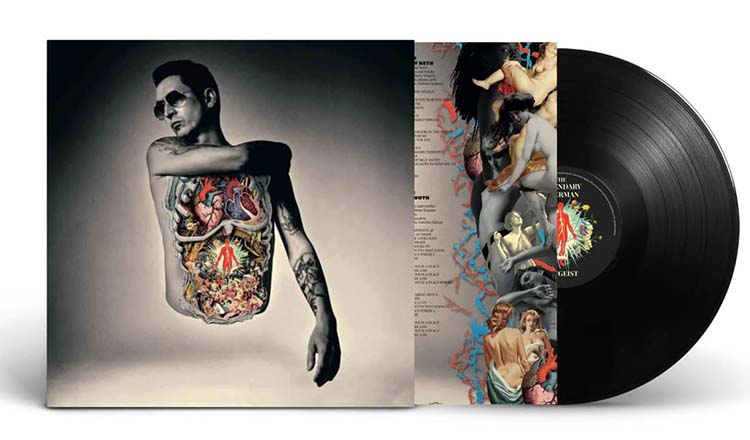

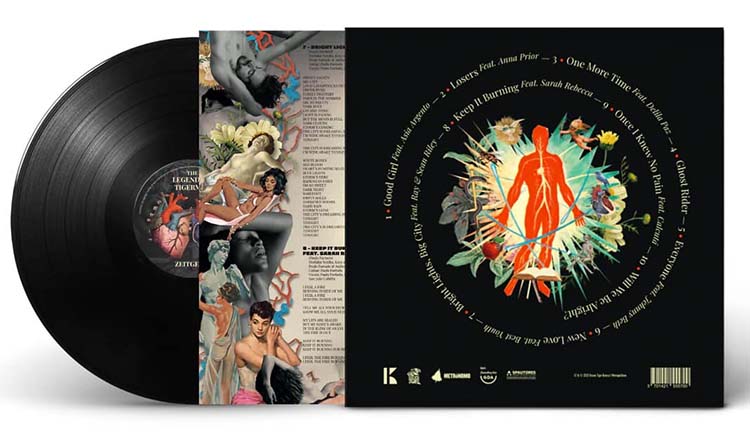

O momento musical português é de Legendary Tigerman. “Zeitgeist” (2023), seu novo disco (editado em CD, vinil e digital), saiu no final de setembro, uma semana depois ele estava na capa da Rolling Stone francesa e os números digitais e as vendas do álbum corriam de forma mais acentuada do que o material antigo. Seu novo trabalho, que sucede a “Misfit” (2018), nasceu na cidade de Paris durante uma residência de seis meses em 2019, periodo em que ele fez um show para celebrar os 10 anos do disco “Femina” no CentQuatre-Paris e encontrava-se a refazer canções no contexto do referido disco. Inicialmente, o álbum parecia ser um regresso a “Femina” e há ecos desse trabalho por via dos duetos que fez com vários artistas, bem como da influência de uma exposição de filmes e fotografias no mesmo centro cultural parisiense. No entanto, a nova identidade sonora de Legendary Tigerman tomaria caminhos diferentes e particularmente atrativos.

O lado fascinante de “Zeitgeist” resulta da forma como Paulo Furtado veste o seu rock n’roll e as suas raízes punk com as roupagens dos sintetizadores modulares, criando um som incisivo, mas também etéreo e dançante. Nele, o artista retrata as suas vivências no ambiente de multiculturalidade parisiense, onde convivem a escuridão e a luz, e espelha o atual momento conturbado do mundo. Este trabalho, intimista e profundo, apresenta várias facetas e é enriquecido com a participação de diversos convidados. Desde o lado sexy e provocador de “Good Girl” (com Asia Argento), passando pelo grito de revolta no épico “Losers” (Anna Prior), pela desolação espectral de “Everyone” (com spoken word de Jehnny Beth), difundindo o requinte místico de “New Love” (Best Youth), exibindo a violência latente de “Bright Lights, Big City” (Sean Rilley) e concluindo a jornada com a procura da salvação e de um sentido existencial em “Will We Be Alright?”.

Outro exemplo da criatividade associada ao trabalho, e que convidei Paulo Furtado a comentar, durante a nossa agradável conversa telefônica, é o clipe de “Losers”, que foi feito em Inteligência Artificial e apresenta uma visão distópica, épica e apocalíptica criada pelo artista e pelo realizador Edgar Pêra. “É incontornável que o levantamento e a indignação popular contra a escravatura financeira, retratados no vídeo, aconteçam se nada mudar. Toda a gente razoável irá revoltar-se quando não conseguir alimentar os filhos ou não lhes conseguir dar um teto. A nossa democracia tem de ter um lado mais social e a Europa, que foi sempre humanitária, tem perdido esse cariz e essa preocupação. As próprias pessoas endureceram e há uma rispidez maior em relação à empatia, solidariedade e aos valores que são fundamentais e estão esquecidos. Se houver uma revolta é porque houve muito sofrimento”, acredita.

Para além de ser roqueiro, Furtado tem diversos interesses como a fotografia ou o desenho e tem composto regularmente trilhas sonoras de cinema e teatro. “A fotografia e o cinema sempre fizeram parte da minha vida e eu integro esses elementos nos discos. Os conceitos são criados por mim, bem como as capas e todos os universos que estão ligados aos álbuns. Acabam por ser objetos muito maiores”, diz-me enquanto cita o filme road trip “Fade Into Nothing” (2017) em que participou e o álbum “Misfit” (2018). No entanto, as trilhas sonoras assumem um papel central nas suas preferências e servem como contraponto ao trabalho isolado no estúdio. “É uma área em que me dá cada vez mais prazer participar. Porque eu não sou o centro da questão, colaboro com muitas pessoas, funciono como uma peça da engrenagem e ponho a minha arte ao serviço de um bem maior que é um filme”, conta.

Recordo-lhe o musical “Andy” (sobre Andy Warhol) encenado por Gus Van Sant, que estreou em setembro de 2021, em Lisboa, no qual a direção musical ficou a cargo de Legendary Tigerman. As memórias do trabalho e o significado da colaboração com o cineasta americano estão bem presentes no músico português. “O que me agradou mais foi poder partilhar o mesmo espaço que o Gus Van Sant ocupou durante tanto tempo. Ele é um contador de histórias incrível e está sempre a partilhar cultura. Eu aprendi imenso sobre arte e cinema norte-americano nas conversas com Gus”, recorda, e de seguida completa o raciocínio elogiando o âmago do trabalho: “Todos aprendemos com a experiência e a ensaiar diversas ideias. Sendo um musical, gênero do qual não gosto especialmente e que representou um desafio suplementar, conseguimos criar um objeto bastante estranho e diferente do musical tradicional. Para mim, foi dos projetos que mais gostei de fazer”.

Sobre a possibilidade de alcançar um publico mais vasto com a sua música, Furtado opta por uma resposta pragmática. “Acho que é um desejo comum a todos os artistas, sejam eles mainstream ou underground, gostar que a sua música seja apreciada. No entanto, não se trata de uma vontade de ser popular, embora fosse excelente que dois milhões de pessoas ouvissem os meus discos (risos). Sinto que a minha música exige tempo e espaço para ser escutada, que é algo difícil nos tempos que correm. Mas, seria muito bom sinal que isso acontecesse”, conclui.

De Lisboa para o Brasil, The Legendary Tigerman conversou com o Scream & Yell. Confira:

O seu novo álbum “Zeitgeist” (2023) começou a ser criado em Paris e depois deu-lhe continuidade em Lisboa durante o confinamento. Quais foram as ideias mais importantes que você retirou dessa experiência, que moldaram a temática do disco, e porque recorreu aos sintetizadores modulares no processo de composição?

O disco foi totalmente composto na cidade de Paris, num período de seis meses, quando estive lá, em 2019. No fundo, foram quase dois anos e meio, porque envolveu o confinamento, o pós-confinamento, houve gravações em Roma com a Asia Argento, duas ou três sessões em minha casa e duas sessões em Toulon na casa do produtor (Anthony Belguise). Portanto, de todos os meus álbuns, este foi aquele em que tive mais tempo para amadurecer. Acho que muitas coisas que escrevi de um ponto de vista íntimo e pessoal, especialmente durante o confinamento e nos tempos seguintes, estavam a tornar-se universais. É demasiado estranho, porque é quase como se fosse uma premonição de guerra ou de violência nas letras e estava relacionada com a zona de Paris onde eu me encontrava. Tratava-se de um sítio pobre, violento e muito bonito. Do ponto de vista lírico, essa negritude da cidade, onde há alguns raios de luz, mas é pesada e agressiva, entrou bastante no disco. Relativamente à composição, havia uma grande vontade de não começar a compor à guitarra e fazê-lo com sintetizadores modulares, que foi a minha escolha. Quando utilizas esse tipo de instrumentos eletrônicos, antes de criares notas estás a trabalhar com texturas e, realmente, o som é esculpido e encontras coisas que nunca foram feitas assim. Nas baterias e em todos os ritmos do álbum quase não existem peças clássicas e isso criou uma sonoridade no disco e um toque que eu procuro imenso. Também tinha a ideia de misturar dois mundos que ainda não se juntaram muito: o universo de Legendary Tigerman que as pessoas associam ao rock e às guitarras e o das trilhas sonoras que eu faço e que podem incluir elementos orquestrados, eletrônicos, instrumentos acústicos ou antigos. São sempre coisas bastante diferentes e têm sonoridades particulares. Mas, as canções foram todas compostas naquele período em Paris e foi quase como uma bolha, porque nada mais encaixava. Admito que nenhuma das canções que escrevi depois se enquadraram nessa vibe. No início, tudo me soava como Suicide (risos). E levou algum tempo até eu perceber que estava a fazer algo com frescor e não uma cópia de um modelo com 30 anos. Nesse sentido, estive algumas semanas a bater com a cabeça nas paredes para tentar criar essa sonoridade. Para além disso, o álbum ficou pronto durante um ano e meio, sem ser editado, porque eu ia assinar com uma editora e essa possibilidade gorou-se à última hora de um modo não muito compreensível. Esse fato atrasou o lançamento do disco. Como o trabalho tinha um ano e meio de existência, eu receava que não soasse atual, mas isso não aconteceu e ele tem um sabor contemporâneo.

A cover dos Suicide, “Ghost Rider”, evoca o imaginário americano que o acompanhou anteriormente, enquanto a sua parceria com Sean Riley (“Bright Lights, Big City”) alude ao ambiente de Paris. Em ambos os casos, as duas músicas acrescentam à sua verve roqueira um pendor dançante. Que papel atribui a estas faixas no contexto do álbum?

São faixas muito importantes de maneiras diferentes. “Bright Lights, Big City” é uma daquelas canções em que senti que estava a reformular a minha maneira de fazer rock n’roll, porque ela era roqueira, mas já não o era de certa forma. A versão dos Suicide, “Ghost Rider”, acaba por ser um tributo que consegue trazer mais do que o original. É algo que leva a música para outro lugar e foi difícil fazê-lo. Todas as canções começam com quatro pistas de synths modulares gravadas live, ou seja, as faixas não são exatamente iguais e têm um lado perigoso, há erro e coisas estranhas acontecendo, que é algo que gosto muito de ter na minha música. Sinto, também, que ter composto o álbum com um PA alto, que é o oposto de fazer o disco sentado e a tocar guitarra, resultou no fato de muitas vezes estar a dançar enquanto escrevia as canções. Por isso, o lado dançante entra naturalmente no álbum devido ao próprio método de composição que adotei.

O disco termina com duas canções (“Once I Knew No Pain” e “Will We Be Alright?”) em que o tom agridoce e a inquietação convivem lado a lado. Porque resolveu finalizar o trabalho desta forma?

Este disco é uma viagem. Eu fui me apercebendo disso e teria várias maneiras de a organizar. Seria quase como se estivesse a montar um filme, a editar e escolher as cenas que vão figurar nele. Acabar o disco com uma interrogação, foi a forma que encontrei para me questionar se iria ficar bem e se as coisas iriam resultar do ponto de vista pessoal. Trata-se de uma temática universal e o zeitgeist do nosso tempo é se vamos sobreviver a ele (risos). Falo da guerra, das alterações climáticas e de uma Europa e Portugal completamente esmagados com o peso da finança e cada vez mais pessoas a viver no limiar da pobreza. Por isso, senti que tinha de terminar com uma pergunta. Ao mesmo tempo, “Once I Knew No Pain”, representa um olhar para trás, lembrando o tempo da adolescência, onde as coisas eram mais simples, num momento em que pensava menos nos problemas. De fato, acho que são aspectos que todos sentimos de uma maneira ou outra.

Nos anos 90, artistas como Lenny Kravitz ou Marilyn Manson abordaram o fim do rock nas canções, uma eventualidade que não ocorreu. Como explica que o rock n’roll se mantenha relevante num cenário atual composto por imensas sonoridades e por variadas fusões rítmicas?

Acho que é difícil enquadrar-me. Os punks às vezes acham que eu sou menos punk, os indies consideram que não sou indie e o pop diz que sou punk (risos). Portanto, estou numa posição em que não é muito claro definir-me e isso agrada-me. Mas, acredito que o rock e a música feita com alguma chama tem sempre um lado libertador e hipnótico. Essa característica manifesta-se quando faço canções como “Losers” ou quando estás a escutar música em casa ou num show. Há palavras na canção que tu identificas e te fazem soltar de alguma forma. No próprio poder do som reside uma energia libertadora. Sinto que vai sempre haver espaço para isso. Podemos dar-lhe outro nome e há pessoas que dizem: “Ah! Isso não é rock porque é feito com sintetizadores”. Mas, para mim, parece-me quase rock n´roll (risos). Aquilo que lhe chamamos já não é muito relevante. Essa energia diverge de alguma música que castra as pessoas, porque ela contraria isso e é realmente bastante catártica.

Você apresentou o novo álbum no Festival Super Bock Super Rock em Julho de 2023 com boa recetividade. Nesse sentido, gostaria de saber se fará um tour nacional e internacional de “Zeitgeist” e se o Brasil estará incluído na digressão.

Sim, farei mais alguns espetáculos este ano e inclusivamente já existem shows marcados. Provavelmente, será ainda revelada uma data em Lisboa e no Porto em 2023. O tour nacional vai ser extenso e decorrerá entre Janeiro e Março e é muito provável que faça uma pequena digressão europeia no primeiro semestre de 2024. No verão participarei em festivais por todo o lado e farei um tour internacional maior no próximo outono. Para já são esses os planos. O Brasil é um dos países em que eu mais gosto de fazer shows. Tanto o Brasil como o México estão no meu Top 5 ao nível das digressões. O público brasileiro é muito espontâneo e sinto uma energia genuína e bonita durante as atuações. Adoro mesmo. Espero fazer um tour no próximo ano e tenho um agente no Brasil. É algo que ainda não está definido, mas é incontornável porque eu tenho imenso desejo de fazer apresentações em SESC’s e em festivais e tocar no Brasil.

Em álbuns como “True” (2014), “Misfit” (2018) e mais recentemente em “Zeitgeist” (2023) você afirmou-se como um roqueiro honesto, explosivo, que exibiu as suas sombras e desbravou novos caminhos para a sua música. É esta a forma como pretende ser recordado no futuro?

Mais importante do que tudo isso, gostaria de ser recordado como um bom homem ou alguém que foi-se tornando um indivíduo melhor. Pode parecer um pouco insólito, porque tenho 53 anos e se calhar as pessoas com a minha idade estão a pensar na aposentaria, mas sinto que a minha melhor fase como artista ainda está para vir. Acho que tenho ganho mais ferramentas e percebo que sou um músico superior do que quando tinha 18 anos. Há uma certa contradição nisso, porque a maior parte das pessoas faz um percurso inverso do que eu faço. Sou um pouco como aquele personagem do filme “O Estranho Caso de Benjamin Button” (2008) e acredito que estou a rejuvenescer enquanto artista (risos). Para mim, é cada vez mais excitante e sinto que não estou num ponto em que começo a desacelerar ou a ficar menos criativo. É precisamente o oposto. Por isso, vamos ver onde isto vai parar (risos). A ambição de fazer coisas válidas está muito marcada em mim e se um dia sentir que não estou a acrescentar algo de bom à minha música então farei outra coisa. Isso não tem mal nenhum e representa apenas o respeito por aquilo que representamos. No caso dos Rolling Stones, acho incrível que eles tenham feito o disco “Hackney Diamonds” e é assim que as coisas devem ser.

– Pedro Salgado (siga @woorman) é jornalista, reside em Lisboa e colabora com o Scream & Yell desde 2010 contando novidades da música de Portugal. Veja outras entrevistas de Pedro Salgado aqui. A foto que abre o texto é de Leonor Ribeiro