por Marcelo Costa

“Schumacher”, de Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker e Michael Wech (Netflix)

Um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher é tema de um documentário nascido para humanizar um “personagem” meio rabugento, ainda que genial, que simbolizou a passagem de coroa da era Ayrton Senna para a dele, e depois a dele para a do inglês Lewis Hamilton (que viria a quebrar muitos de seus recordes que pareciam inatingíveis). “Schumacher”, o filme, porém, foca apenas na primeira parte da carreira do piloto, quando ele começa a criar os alicerces para se transformar no piloto mitológico que daria cinco títulos para à Ferrari nos anos 2000 – todos eles sabiamente ignorados no roteiro, afinal, quem acompanhou a Fórmula 1 naqueles anos sabe que foi um dos períodos mais chatos da categoria, com Michael elevando a arte o dom de ganhar posições durante as trocas de pneus, ou seja, sem combate direto com outros pilotos, apenas fazendo voltas impecáveis nos momentos capitais de cada prova. Se você também bocejou muito nessas corridas, não se preocupe, o filme as ignora, mas também ignora o brasileiro Rubens Barrichello, após tantos bons serviços prestados aos títulos de Schumacher, e mesmo as derrotas para Fernando Alonso, que acabaria com seu reinado em 2005/2006. Sobra então as histórias sobre um garoto pobre cujo pai apoiava sua paixão por kart, mas não tinha como bancar o filho. Por isso, Michael corria com os pneus jogados no lixo por outros pilotos, e com eles ganhava corridas. Sobra a treta com Senna, que não lidou muito bem com o atrevimento de um “moleque” que estava surgindo para tomar o seu lugar (a história parece se repetir agora com Hamilton e Verstappen) e a dor do alemão quando da morte do brasileiro. Sobra os acidentes polêmicos em brigas por títulos (em 1994 e 1997) e os primeiros anos difíceis na Ferrari. Tudo pintando o retrato de um bom-moço atrás de um sonho (mesmo quando ele bate propositalmente seu carro no do adversário). Desenvolvido com apoio da família (com a presença da esposa Corinna, do pai Rolf, do irmão Ralf, e do filho Mick), “Schumacher” traz bons momentos, mas falha como documentário. Schummi merecia mais.

Nota: 4

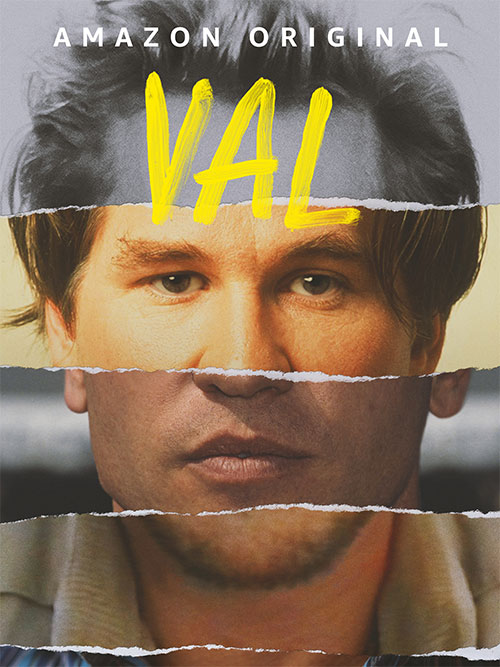

“Val”, de Leo Scott e Ting Poo (Prime Video)

Em uma de suas últimas aparições numa tela grande de cinema, na grande bobagem “De Canção a Canção”, do mala Terrence Malick, o ator Val Kilmer surgia em cena fazendo uma ponta empunhando uma serra elétrica no palco durante um show do Black Lips no Austin City Limits 2012 (Rooney Mara, uma das personagens principais, estava na guitarra) – o filme só foi lançado em 2017. No mesmo 2017, após intensas sessões de quimioterapia e radioterapia que lhe salvaram de um câncer na garganta, Val Kilmer perdeu a voz, precisando recorrer a um aparelho de traqueostomia instalado em seu pescoço, o qual usa até hoje e o permite se comunicar, aposentando o galã que surgiu em filmes bestas (“Top Secret”, 1984) e pipocas (“Top Gun”, 1986) dos anos 80 até assumir (e posteriormente abandonar) o desejado posto de Batman nos anos 90 (“Batman Eternamente”, 1995). De certa forma, aquele Val Kilmer “ensandecido” no palco do Black Lips era a imagem que muitos tinham formado do ator, principalmente após seu mergulho profundo para compor o personagem Jim Morrison para o filme “The Doors” (1991), de Oliver Stone – que rendeu uma baita atuação e acabou com seu casamento. Este absolutamente brilhante documentário “Val” (2021) surge para desconstruir tudo isso de maneira desoladora, ainda que otimista. Ator que saiu das fileiras da importante Juilliard School novaiorquina com Shakespeare na ponta da língua, Val viveu o choque do “ideário romântico de sua profissão vs sucesso de massa em Hollywood”, fez escolhas equivocadas na carreira, mas conquistou fama e fortuna, até levar uma rasteira do destino. Hoje, aos 61 anos, ele vive à sombra de sua própria história colhendo cachês em eventos de autógrafos (sua observação afiada sobre isso é um dos diversos grandes momentos do filme), mas cedeu cerca de 800 horas de gravações caseiras pessoais (spoiler: esteja pronto para ver as bundas brancas de Kevin Bacon e Sean Penn nos anos 80 tanto quanto bastidores sensacionais de vários filmes) para um docudrama que honra a sua história, a dignifica e o coloca em paz consigo mesmo e com seus filhos. Imperdível e impressionante, “Val” choca, emociona e faz o espectador refletir a vida. É possível esperar mais de um rostinho bonito de Hollywood?

Nota: 10

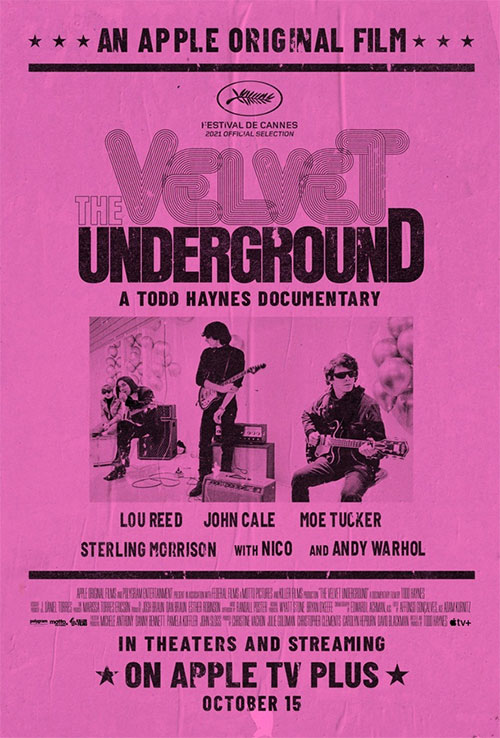

“The Velvet Underground”, Todd Haynes (Apple TV)

No melhor livro sobre música deste século (quiçá, de todos os séculos anteriores também), o jornalista Alex Ross começa falando de Strauss, Mahler, Schönberg e Debussy, num “passeio” inebriante que, 550 páginas depois, alcança uma banda minimalista nova-iorquina dos anos 60 que, dizia uma anedota no século passado, tinha sido vista ao vivo por muita pouca gente, mas cada um desses curiosos montou sua própria banda após presenciar a experiência. Pra você ter uma ideia, enquanto o Velvet Underground esteve na ativa (1964/1973), só um de seus cinco discos (“Squeeze” incluso na contagem) apareceu na lista dos mais vendidos da semana na Billboard: “White Light/White Heat” em 23 de março de 1968 na posição 199… de 200 (o icônico “disco da banana”, lançado em 1967, foi além em… 2013, batendo na posição 129, quando o Arcade Fire era o número 1 com “Reflektor”). E que catzo então essa maldita banda fez para figurar em um livro sobre música e gênios sem nunca ter feito sucesso? A resposta é simples: Arte (eita palavrinha desgastada). E é Arte que escorre pela tela em “The Velvet Underground” (2021), documentário emocionante de Todd Haynes disponibilizado na Apple TV, um daqueles filmes em que não só o texto (nada tátil para neófitos que desejam ir do ponto A ao B), mas principalmente as imagens ajudam a reconstruir imageticamente um período. Pioneiro do New Queer Cinema (e responsável pelos ótimos “Longe do Paraíso”, “I’m Not There” e “Velvet Goldmine”), Haynes mergulha no submundo vanguardista dos anos 60 que deu origem ao Velvet (e à Factory, de Andy Warhol) e traz de lá um material de arquivo precioso que, colocado ao lado de entrevistas atuais com John Cale e Maureen Tucker mais Danny Fields, Merrill Reed Weiner (irmã de Lou Reed), Jonas Mekas, La Monte Young e muitos outros, desenha um painel estupendo sobre uma banda de artistas geniais que, disco a disco, foi se desintegrando até se transformar em uma grande banda liderada por um cara genial – até que ele mesmo pulasse fora do barco. Desde já essencial, “The Velvet Underground” abre uma centena de pequenas portinholas culturais para mundos bem diferentes. Vale aqui o que escreveu Lou certa vez sobre William S. Burroughs: “É uma grande má influência”. Então, esfregue as mãos e espalhe a palavra desse documentário para o maior número de pessoas (começando por seu amor, amigues e o porteiro do prédio). Quem sabe cada um deles “monte uma banda”…

Nota: 15

– Marcelo Costa (@screamyell) edita o Scream & Yell desde 2000 e assina a Calmantes com Champagne.

Pensei que só eu achava malick chato e presunçoso em seus filmes. hehehehe. Cabra mala mesmo.