por Marcelo Costa

“American Sniper”, de Clint Eastwood (2014)

Há várias maneiras de condenar “Sniper Americano”, um esforço pró Forças Armadas (Clint jura que queria o contrário) que mitifica o atirador de elite Chris Kyle tal qual o primeiro “Tropa de Elite” fazia com Capitão Nascimento deixando para o espectador uma mensagem de honra e virtude, ainda que baseada na morte de 160 pessoas. Clint, porém, apela ainda mais numa obra que manipula o espectador frame após frame, seja justificando a invasão do Iraque, em 2003, devido ao ataque às Torres Gêmeas, em 2001 (vale lembrar: George Bush justificava a invasão dizendo estar atrás de armas de destruição maciça), como que para confortar o americano médio com o gosto da vingança; seja “reescrevendo” o livro de Chris Kyle na busca pela humanidade que falta no texto original (algumas “incorreções” do filme podem ser conferidas aqui e aqui e vale lembrar que Clint já havia usado o expediente em “Invictus”); seja valorizando o antagonismo em prol de seu personagem (Kyle tem família, filhos, amigos e “sofre” por eles enquanto os “inimigos” são seres absolutamente desprezíveis) e por ai vai. Se a pataquada nacionalista já não fosse motivo de asco (justificando o medo para coitados que vivem numa vila de Shyamalan), há ainda o humor involuntário de passagens “sérias” dignas de “Missão Impossível” (um disparo em câmera lenta, o atirador inimigo colocando uma banda) e, claro, os momentos piegas (o encontro de mãos numa tempestade de areia, a dúvida no coração do franco atirador). Enfim, Clint Eastwood conseguiu dirigir seu pior filme.

Nota: 1

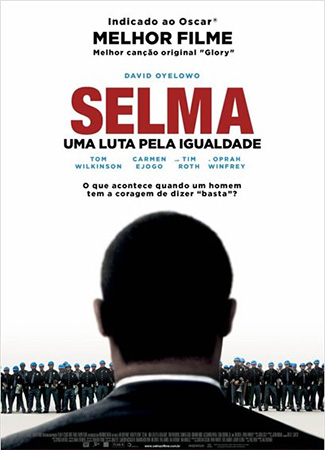

“Selma”, de Ava Marie DuVernay (2014)

O mesmo Oscar que valoriza um filme nacionalista também lança luz sobre a luta por direitos humanos ainda que os dois filmes carreguem uma coincidência crítica: reescrevem a história. O ponto de partida da trama rememora os atos pacifistas realizados na cidade de Selma, em 1965, em busca de direitos eleitorais iguais para a comunidade afro-americana, culminando na marcha que saiu da cidade, no interior do Alabama, e foi até a capital do estado, Montgomery, num total de 84 quilômetros. Como o roteiro escrito por Paul Webb e reescrito pela diretora Ava Marie (o imbróglio rendeu) não pode usar os discursos originais de Martin Luther King, licenciados em 2009 para DreamWorks e Warner Bros (Spielberg está a frente do projeto ainda sem nome), a diretora precisou reescrever as falas tentando manter-se próxima do espírito original sem violar o direto de autor. Ou seja, o que se vê na tela não foi dito por Martin Luther King e nem as citações do FBI existem (a construção do personagem do presidente Lyndon Johnson, “um defensor dos direitos civis”, segundo alguns, também desagradou). Se a trama peca na reconstrução histórica (e na pouca importância que dá ao assassinato de Malcolm X, presente apenas em cena para mostrar um lado duro do personagem central), ganha pontos em desenhar um Luther King repleto de dúvidas, com momentos de raiva, negação de perdão e um casamento em crise, ou seja, como uma pessoa normal, e por mostrar o povo unido por mudanças enfrentando um Estado violento – e conseguindo muda-lo.

Nota: 6

“Mr. Turner”, de Mike Leigh (2014)

Se as duas obras anteriores apostam na incoerência histórica (uma de 50 anos atrás, a outra com pouco mais de 10 de anos) para lançar mão de uma ideia, o que dizer de um filme que retrata um homem que viveu entre 1775 e 1851, e que veio a se tornar o maior pintor inglês da história? Em texto para o Guardian, o ensaísta Jonathan Jones defende que William Turner não era tão fofinho quanto o de “Mr. Turner”, mas diz que chorou na cena da morte do pintor e que, ainda que Timothy Spall (prêmio de Melhor Ator em Cannes pela atuação) tenha conseguido reviver o Turner físico brilhantemente, a alma do pintor está verdadeiramente em seus quadros. Esnobado (pelo Bafta) em seu próprio país, ainda que sucesso de público e crítica e indicado a quatro Oscars (Fotografia, Figurino, Trilha Sonora e Design), “Mr. Turner” exibe uma fotografia maravilhosa (ainda que inferior a de “Ida”) para ambientar o choque entre um filho de barbeiro que é genial com um pincel e sua convivência com a aristocracia inglesa. Arredio e completamente dedicado à pintura, o William Turner de Timothy Spall rosna, resmunga e mais parece um ogro que devora a bochecha de um porco, mas que sofre com a perda do pai, mantém um delicado romance secreto, e é capaz tanto de cantar uma peça clássica quanto captar a beleza de uma paisagem de forma indescritível. Cinebiografia comovente, ainda que intencionalmente bruta, “Mr. Turner” valoriza um artista essencial que deixou a maior parte de sua obra como legado para o povo britânico (e mundial).

Nota:8

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Oscar 2015

– Da Polônia, “Ida” é uma trágica história de auto-descoberta belamente filmada (aqui)

– Da Rússia, “Leviatã” lança luz sobre a falência das instituições (aqui)

– Da Estônia, “Tangerines” é uma delicada fábula educativa sobre guerra (aqui)

– Representante argentino no Oscar, “Relatos Selvagens” era uma obra em mutação (aqui)

– “Dois Dias, Uma Noite”, dos Irmãos Dardenne, supera vários filmes do Oscar (aqui)

– Tudo é intencionalmente exagerado em “Birdman”. E funciona brilhantemente (aqui)

-“Boyhood – Da Infância à Juventude” soa tanto um elogio à família quanto ao destino (aqui)

– “O Jogo da Imitação”: Alan Turing merece mais que uma homenagem torta (aqui)

– “Whiplash” é um tratado sociológico moderno (embalado numa bela trilha sonora) (aqui)

– “O Abutre” é o retrato de uma sociedade viciada na espetacularização da tragédia (aqui)

– “Foxcatcher” se arrasta em meio a clichês numa trama repleta de buracos (aqui)

– Badalado filme britânico do ano, “A Teoria de Tudo” é esquemático e chapa branca (aqui)

– Drama básico sobre doença, “Para Sempre Alice” é salvo por Juliane Moore (aqui)

– As atuações de Reese Witherspoon e Laura Dern fazem valer a pena “Livre” (aqui)

Leia também:

– “Um Ano Mais”, de Mike Leigh, é um filme com falhas, mas provocante (aqui)

– “Simplesmente Feliz”, de Mike Leigh, é um filme de opostos: histriônico e delicado (aqui)

– “Jersey Boys”, de Clint: o que o filme tem de melhor vem da montagem original (aqui)

– “As Pontes de Madison”, o amor sem ser piegas, cínico ou vingativo (aqui)

– “Além da Vida”: Clint colocou a mão em um vespeiro, mas não polemizou (aqui)

– Nostálgico, “Gran Torino” abusa do politicamente incorreto. E emociona. (aqui)

– Repleto de imprecisões, “Invictus” abusa de cenas que buscam lágrimas fáceis (aqui)

– “A Conquista da Honra” e “Cartas de Iwo Jima”, por Marcelo Costa (aqui)

– “J. Edgar” não passa de uma grande promessa. Leo DiCaprio salva o filme (aqui)

Marcelo, Sniper Americano tem um pouco de tudo que você escreveu. Porém, eu daria uma nota 7 pra ele, sem dúvida.

Mac, além da vergonha alheia na cena do disparo em càmera lenta e da bandana do sniper rival, ainda tem o bebê-boneca no colo do Bradley Cooper. Não sei como foram capazes de deixar aquilo passar. Incrível.

Concordo com tudo sobre o filme, mas também daria uma nota um pouco maior. Apesar dos (muitos) pesares, tem lá seus méritos.

“Sniper Americano” é um bolo de merda com cobertura de chantily. Pela cobertura eu também daria uma nota um pouco maior, mas não deixa de ser um bolo de merda.