texto por João Paulo Barreto

No documentário “Anthology” (1995), dos Beatles, em um dos depoimentos sobre fama, paz de espírito e o sucesso avassalador a desafiar tal equilíbrio, Ringo Starr falou que sempre observava triste o fato de Elvis Presley ter sido alguém sozinho no estrelato, uma vez que, não importava o que acontecesse, ao menos os quatro Beatles tinham uns aos outros para segurar a barra quando ela pesava demais.

Sim. Infelizmente, a verdade é que, entre sua primeira gravação na Sun Records em 1953 e sua precoce morte (?) em 1977, o Rei passou todos os breves 24 anos de sua carreira sozinho. Não importava se, no começo, estava ao seu lado sua carinhosa e devotada, porém emocionalmente instável, mãe; e se no decorrer de sua vida encontrou mulheres como Ann-Margret e Priscilla Ann Wagner, com quem teria uma filha. Não contava nem mesmo seu empresário e pretenso amigo, o vigarista/promoter Andreas Cornelis van Kuijk, também conhecido como “Coronel” Tom Parker, alcunha tão falsa quanto a patente militar e parasitária que ostentou.

Personagem já explorado de maneira caricata e escrachada por tantos imitadores, mas, também, de modo até aceitável em obras como a homônima dirigida para TV por John Carpenter em 1979 (com Kurt Russel no papel) e, mais recentemente, com Michael Shannon na pele do Rei ao retratar seu envolvimento político na Casa Branca de Richard Nixon no curioso “Elvis & Nixon” (2016), Elvis, aqui, encontra um tom mais humano e real de quem foi aquele homem. O que Baz Luhrmann propõe na sua versão da vida do mito é um enquadramento que o desnuda, retirando as camadas cada vez mais gritantes de cores e brilhos, tornando-o alguém consciente de todo peso em seus ombros e como aquilo o afetou em seus fugazes 42 anos de vida.

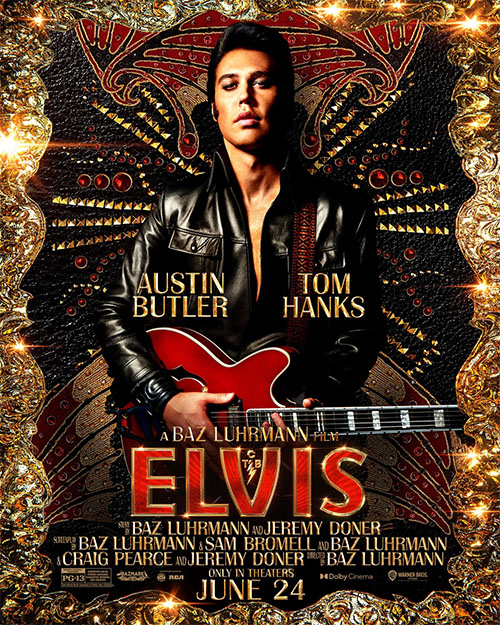

Para tanto, o diretor do já clássico “Moulin Rouge!” (2001), encontrou seu norte em apenas um nome: Austin Butler. O jovem de 30 anos, ex-ator mirim da Disney, escapou das armadilhas fáceis de apenas recriar e caricaturar o sorriso torto, o lábio suspenso, junto à voz de sotaque carregado. É perceptível na recriação de Butler (cuja semelhança com Presley impressiona) para Elvis, um cuidado à parte. Desde o fato dele mesmo cantar as músicas do Rei, até seu uso de nuances na construção e nas suas mudanças vocais no decorrer (e no desgaste) do passar dos anos, tudo no moldar de Butler para seu protagonista é posto em cena de maneira ao mesmo tempo natural, mas incrivelmente perceptível dentro de uma recriação fluída.

Outro foco muito bem-vindo aqui está na recriação e dramatização de momentos chave da vida do rapaz de Tupelo, Mississippi, como aqueles em que se envolve profundamente com o R&B e a música negra estadunidense oriunda de artistas como B.B. King, Willie Mae “Big Mama” Thornton, Little Richard, Mahalia Jackson, dentre outros que surgem em cena em momentos que fazem jus à memória daquelas pessoas que inspiravam Elvis Presley. Diante de tantas acusações já feitas contra ele de ter roubado e lucrado com a música negra (e até mesmo de ter sido racista, como o acusou, de modo infundado, Quincy Jones), o que vemos nas cenas em que Elvis surge a receber conselhos de um jovem B.B. King, ou a admirar a energia de Little Richard, pessoas que ajudaram a moldar sua música, é o tipo de respeito por aquelas origens que torna a adaptação de Luhrmann especialíssima em sua proposta e resultado final.

Mas ao destacar a presença de Baz Luhrmann como diretor, claro, suas marcas se sobressaem em cada segundo dos quase 160 minutos de projeção de “Elvis”. Lá estão os travellings rápidos; a voz over a servir de muleta narrativa (no caso, narrado por um quase irreconhecível Tom Hanks na pele do Coronel Parker); os pulos no tempo narrativo da vida de Elvis em seu começo e fim de carreira, construindo de modo não linear sua trajetória inicial; a riqueza da direção de arte e do figurino, este, claro, crucial para contar a história de Elvis, cujas extravagantes vestimentas são tão notórias. Tudo seguindo aquela maneira acelerada e colorida que Luhrmann registrou como característica de seu cinema repleto de glitter.

Isso se torna cansativo em certo momento? Sim. Mas quando se faz necessária uma abordagem menos glamourosa dos dramas daquele jovem que se tornou majestade, o cineasta consegue criar um aspecto de sobriedade que nos convence do modo como a fama, as drogas prescritas em excesso, o frenesi de uma vida em constante velocidade derrubaram aquele rapaz que só queria voar.

Há, neste ponto, um certo incômodo ao perceber apenas uma breve pincelada dentro dessa fase mais desastrosa da vida de Elvis, quando seu vício em remédios para dor, ansiolíticos e sedativos para insônia levaram a uma overdose acidental em 1977. Mas é compreensível a opção de Luhrmann (e de Craig Pearce e Sam Bromell, seus parceiros de longa data na escrita de roteiros) em mantê-la restrita à elipse trazida pela cartela “Um Ano Depois”.

Neste momento, impressiona o choque de vermos recriado o icônico momento no qual o Rei canta “Unchained Melody”, em seu show na Dakota do Sul, menos de dois meses antes de sua morte, em uma de suas últimas aparições públicas. Já debilitado e com seu corpo e rosto denotando os efeitos colaterais dos excessos, este é um dos momentos que coroa atuação de Butler.

Mais do que vermos o citado desnudar do ícone se tornar algo depreciativo, expositivo e degradante, notar o respeito pela memória daquele homem que ousou quebrar regras conservadoras e ridículas de uma sociedade hipócrita faz de “Elvis” uma obra que entrega sua homenagem de maneira plena.

– João Paulo Barreto é jornalista, crítico de cinema e curador do Festival Panorama Internacional Coisa de Cinema. Membro da Abraccine, colabora para o Jornal A Tarde e assina o blog Película Virtual.

Oscar 2023:

– Desavergonhadamente engraçado, “Os Banshees de Inisherin” merece ser vistos no cinema

– “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” mistura humor pastelão, filosofia e multiversos

– Cate Blanchett surge esplendorosa em “Tár”, filme que mostra que a música é belíssima, já os musicistas…

– Ainda que desequilibrado e exagerado, “Triângulo da Tristeza” é um grande filme que merece atenção

– “Top Gun – Maverick” soa cafona, mas funciona e engrandece a importância da experiência na sala de cinema

– Desprezível, “A Baleia”, de Darren Aronofsky, é um exercício de desrespeito e falta de sensibilidade

– Apesar do lodo existencial e da alegórica recriação de homens podres, “Blonde” tem Ana de Armas

– “Gato de Botas 2: O Último Pedido” é divertido, poético e dá um show em passagens de lutas em câmera lenta

– “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades” flagra Iñarritu numa história perfeita em suas imperfeições

– Apesar de chapa branca, “Elvis”, cinebiografia espalhafatosa de Baz Luhrmann, é homenagem plena

– Formulaico e óbvio, “Os Fabelmans” é muito pouco para um realizador do nível de Steven Spielberg

– “Aftersun” é um belo e doloroso filme sobre memórias familiares

– Em “The Batman”, o diretor Matt Reeves aposta no menos é mais

– “Pantera Negra: Wakanda para Sempre” é um filme sobre Chadwick Boseman e a falta que o ator faz

– “Glass Onion” é divertido e esquecível, aquele tipo de piada esquecível que dura 2 horas e 19 minutos

– “Argentina, 1985” é muito mais um bom filme sobre uma grande história do que um bom filme

– “Close” é um poderoso filme sobre amizade – e sobre como o patriarcado destrói coisas belas