“Luke Cage”, de Cheo Hodari Coker (Netflix)

por Adriano Mello Costa

No final de setembro, a Netflix deu continuidade em sua relação com a Marvel e estreou a série estrelada por Mike Colter como Luke Cage. O personagem criado por Archie Goodwin, John Romita e George Tuska no início dos anos 70 faz parte do circuito “urbano” da editora e a série vem no encalço de “Demolidor” e “Jessica Jones” (também disponíveis na plataforma). Criada por Cheo Hodari Coker, produtor com trabalhos na tevê como “Ray Donovan”, “Luke Cage” se alterna entre ser uma história de origem e conversar com eventos recentes vinculados as demais produções da Marvel. Além disso, ainda investe pesado (e acerta muito nessa opção) na relação do personagem e da série em si com a cultura do Harlem – onde estão ambientados os episódios – e com a música negra. Por exemplo, todos os 13 episódios são nomes de canções do grupo Gang Starr, que mesclava jazz e hip-hop e contava com o falecido rapper Guru como integrante. A trama parte depois do assassinato da esposa de Luke Cage e da relação fracassada com Jessica Jones (exibida na série dela), com o personagem tentando seguir a vida trabalhando em uma barbearia até que fatos desencadeados pelo gângster Cottonmouth (o sempre competente Mahersala Ali) e a prima Mariah Dillard (Afre Woodard) o fazem surgir como herói, mesmo sem ele querer essa persona. Fantasmas do passado surgem e os atos que o levaram a ter a pele invulnerável invadem a trama que durante seu percurso inclui a enfermeira Claire Temple (Rosario Dawson, exuberante) e conhecidos dos quadrinhos como Willis Stryker (Erik LaRay Harvey) e Misty Knight (Simone Missick). “Luke Cage” é uma série que, apesar de diálogos rasos e sem muita inspiração, alcança seu objetivo e é peça importante dentro desse universo que a Netflix vem criando junto com o Marvel, sendo superior as duas temporadas de Demolidor, mas abaixo de Jessica Jones. Ainda brilha ao colocar a música como parte fundamental em uma trilha que reúne funk, jazz, soul, rap, hip-hop e R&B e exibe apresentações de nomes como Charles Bradley e Method Man (Wu-Tang Clan) para fechar com a grande Sharon Jones e seus Dap-Kings.

Nota: 8

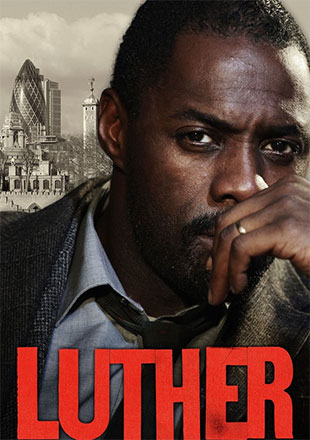

“Luther”, de Neil Cross (BBC)

por Adriano Mello Costa

O detetive policial que precisa resolver casos da mais complexa e absurda estirpe enquanto tem a vida pessoal brincando na corda bamba a cada hora do dia é um tipo de personagem utilizado com bastante frequência seja no cinema, televisão, quadrinhos ou literatura, mas que costumeiramente rende boas histórias. É o caso de “Luther”, série inglesa da BBC que está toda disponível no Netflix. Como acontece nas produções da emissora britânica, as temporadas exibem poucos episódios (são 16 no total de 4 anos), o que condensa a força da trama e exerce um poder maior no telespectador. Mesmo usando essa espécie conhecida de protagonista, “Luther” se sobressai pela intensidade com que acontece e pela atuação impecável do elenco, principalmente de Idris Elba, que atua no papel do detetive cheio de perturbações, problemas e transtornos que é brilhante no trabalho que praticamente suga toda a sua vida. Luther é o tipo de pessoa que carrega o passado nas costas sempre que sai de casa, o que se reflete em todos os casos que resolveu e nas pessoas que sofreram com eles. Contudo, Idris Elba não faz disso um fardo que deixe a série como um dramalhão chinfrim, mas assume essa característica como parte integrante do que faz o personagem existir, sem choro nem vela e muito menos buscas por redenção (por mais que elas estejam encobertas por ali). Criada por Neil Cross (que depois criaria “Crossbones), “Luther” traz bons e calejados atores no elenco como os parceiros de força interpretados por Michael Smiley e Dermut Cowley e novos nomes como Ruth Wilson (que tem uma relação complicada com o detetive) e o parceiro vivido por Warren Brown. Trabalhando entre o nublado e o cinza e tomando atitudes não convencionais durante o caminho (o que faz o telespectador se perguntar com constância se os meios justificam os fins), temos uma ótima série policial que supera os chavões que exibe devido a força e profundidade com que se apresenta.

Nota: 8,5

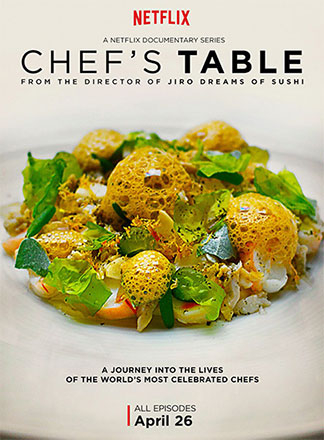

“Chef’s Table”, de David Gelb (Netflix)

por Marcelo Costa

Os chefs de cozinha são os novos rockstars, alguém (na verdade, vários) já descreveu, e esta caprichada web série da Netflix, que estreou suas duas primeiras temporadas em 2015 e ganhou um spin-off esperto em 2016, está ai para comprovar a tese. Criada pelo diretor nova-iorquino David Gelb, “Chef’s Table” é uma série de documentários que flagra alguns dos mais famosos chefs de cozinha do mundo focando primeira em sua história pessoal, depois em sua cozinha. Num momento em que a culinária soa hiperbolizada em sua exposição televisiva com Masters Chefs em cada canto do planeta transformando o prazer pela criação em competição e agora com um canal dedicando sua programação inteira à comida (Food Network) na TV fechada, o resultado de “Chef’s Table” é excepcional porque une um roteiro conciso com uma fotografia incrível (elevando imagens captadas por drones a um nível mágico) aliada a histórias imperdíveis de vontade, sofrimento e perseverança, que permeiam quase todas as narrativas. Interessante: se a crítica musical e cinematográfica soa entretenimento no mundo moderno, a crítica culinária mantém a força que Pauline Kael tinha nos anos 70, podendo transformar algo em ícone com algumas palavras. A primeira temporada, por exemplo, é aberta por Massimo Bottura, responsável pela Osteria Francescana, de Modena, na Itália, atual restaurante número 1 do mundo, e se não fosse o problema no carro de um crítico culinário, que se viu obrigado a parar na cidade e adentrar inesperadamente o restaurante, talvez já tivesse fechado ás portas. Seguem-se Dan Barber (EUA), Francis Mallmann (Argentina), Niki Nakayama (EUA), Ben Shewry (Austrália) e Magnus Nilsson (Suécia) na primeira temporada, mais Grant Achatz (EUA), Alex Atala (Brasil), Dominique Crenn (EUA), Enrique Olvera (México), Ana Ros (Slovenia) e GAGGAN Anand (Tailândia) na segunda. Sentiu falta de chefs franceses? Eles ganharam um spin-off em 2016 com quatro episódios. Impressiona as histórias de Atala e Ana Ros, que caíram meio sem querer nessa de cozinhar, e hoje são reverenciados. A temporada de 2017 já está escalada (Ivan Orkin, Jeong Kwan, Nancy Silverton, Tim Raue, Virgilio Martinez e Vladimir Mukhin) e mesmo que você odeie programas culinários televisivos, dê uma chance porque a qualidade de “Chef’s Table” vai além do tema: são documentários no que o estilo tem de melhor.

Nota: 9,5

– Adriano Mello Costa (siga @coisapop no Twitter) e assina o blog de cultura Coisa Pop

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne