entrevista por Marcela Güther

Quantas lembranças atravessam um corpo enlutado? O que fazer com o desejo de nossos mortos? Em sua estreia, a escritora Tatiana Lazzarotto nos apresenta, em prosa poética, o desenrolar de uma notícia de morte. É também uma história sobre um pai, uma filha e uma árvore. Um deles está morto. Os outros dois terão de sobreviver.

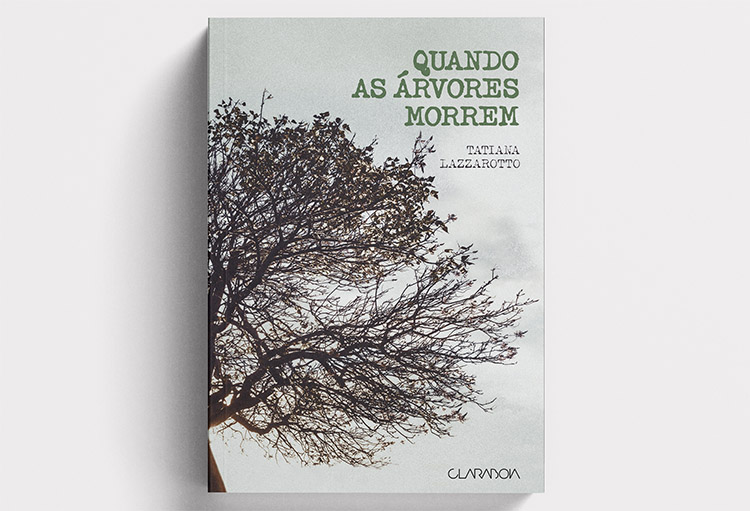

O romance “Quando as árvores morrem” (Editora Claraboia, 164 p.) acompanha o desenrolar de uma notícia de morte e as memórias que atravessam o corpo de quem fica. A obra foi uma das vencedoras do edital ProAC de obras de ficção, promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

Na história, narrada em primeira pessoa, a protagonista perde o pai de forma repentina e retorna a Província – cidade fictícia –, para atender aos desejos deixados por ele: recuperar a casa da família e garantir que a velha árvore do quintal, já condenada, não seja derrubada.

Ao mesclar a experiência do luto com as memórias de infância, a narradora relembra a trajetória do pai, que deixou a profissão de comerciante quando ela e os irmãos eram crianças, para se transformar em Papai Noel profissional. O romance busca esmiuçar um personagem pouco visível na literatura, além de lançar um olhar sobre os milhares de homens que encarnam o personagem mítico no final do ano: de que maneira esses profissionais se relacionam na intimidade, com suas famílias?

O livro também é uma experiência ficcional a partir de uma vivência de luto da escritora. Assim como a personagem, Tatiana perdeu o pai, falecido em 2018, que durante sua trajetória quebrou recordes nacionais como Papai Noel. Além de honrar a memória do seu pai, grande incentivador da sua escrita, o livro tem como missão poder abraçar quem fica.

“Especialmente num luto coletivo como este que vivemos, acredito que este abraço, que eu busco com o livro, não se estende apenas aos que perderam alguém. Mas a todos nós”, aponta Tatiana. “Também é um livro sobre pessoas que não cabem, pessoas que transbordam. As duas experiências se confundem. Perder alguém também é não caber”, diz a escritora. Mais você pode ler na entrevista abaixo!

Se você pudesse resumir os temas centrais do livro “Quando as árvores morrem”, quais seriam? Por que escolher esses temas?

Luto, pertencimento e memória. Tenho um grande amigo que perdeu o pai, assim como eu, anos antes de mim. Ambos sofremos essa perda à distância e enfrentamos, cada um, uma longa viagem para nos despedir. Tivemos uma conversa honesta sobre os momentos cruciais do luto – ouvir a notícia pelo telefone, comprar a passagem, chegar ao velório. Falamos também sobre os dias seguintes aos dias seguintes. Sobre como sonhamos com os nossos pais e como são essas sensações. Como as lembranças se perdem e se reconstituem em novas perspectivas. Percebi que nunca tinha ouvido algo assim antes de perder uma pessoa próxima. E entendi que, depois da perda, nunca tive vontade de contar isso a alguém que não teve a vivência de órfão, especialmente os desgarrados, que não encontrarão outra vez uma casa depois do luto. Meu livro é esta conversa. Também é um livro sobre pessoas que não cabem, pessoas que transbordam. As duas experiências se confundem. Perder alguém também é não caber.

Qual a principal mensagem que você quis passar com a obra?

Não sei se posso falar em mensagem. Eu penso que o que eu mais queria com esse livro, além de honrar a memória do meu pai (grande incentivador da minha escrita), é poder abraçar quem fica. Especialmente num luto coletivo como este que vivemos, acredito que este abraço não se estende apenas aos que perderam alguém. Todos nós ficamos.

O que motivou a escrita do livro? Como foi o processo de escrita?

Embora a ideia de escrever um romance sempre estivesse presente em algum lugar dos meus desejos, a premiação no edital ProAC de obras de ficção (promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo), em 2020, foi um enorme incentivo. Sempre pensei em apresentar uma ideia tão boa que pudesse ser validada e fomentada com recursos destinados à promoção da cultura. Queria escrever uma história que esmiuçasse um personagem pouco visível na literatura, lançando um olhar sobre os milhares de homens que encarnam esse personagem mítico de Papai Noel: de que maneira esses profissionais se relacionam na intimidade, com suas famílias? Dentro do ProAC, que é um edital de longa duração, pude me dedicar à pesquisa e depois destinar um tempo à escrita. Nesta última etapa, no início, contei com o acompanhamento da escritora Laura Cohen, que me ajudou a entender para onde meu texto ia. Também recorri a amigas e leitoras betas, que foram bastante generosas em ler as primeiras versões. Embora o livro tenha sido escrito em um ano, praticamente, creio que é uma obra que vem sendo produzida há muito tempo. O desejo de criar uma personagem inspirada no meu próprio pai existe desde antes de eu perdê-lo. Trata-se de uma obra de ficção, com muitas memórias: emprestadas, ressignificadas e, sobretudo, ficcionalizadas.

A história do livro é baseada na realidade, mas você sempre a sustenta como ficção. Poderia comentar um pouco sobre suas escolhas literárias?

A história do romance recupera algumas de minhas próprias vivências pessoais. Assim como a personagem que narra este desenrolar de uma notícia de morte, perdi meu pai (em 2018), também de forma repentina. Enfrentei o luto de um pai que era um artista e que ganhava a vida como Papai Noel. Meu pai conquistou recordes em seu trabalho, foi alguém que, em certa medida, atraiu a atenção da mídia e foi uma figura marcante e irreverente. Durante sua trajetória como Papai Noel, respondeu mais de um milhão e meio de cartinhas enviadas até nossa casa, por meio de um CEP especial dos Correios, bateu o recorde de mais eventos realizados em um único dia, palestrou em cinco conferências TEDx no Brasil. Alguns detalhes do livro foram baseados em fatos reais – embora, reforço, seja uma obra de ficção. As memórias que emprestei para a minha história foram transformadas em matéria literária. Essa ficcionalização a partir do real, que alguns chamam de autoficção, permeou toda a construção do livro. Tem uma frase do Barthes (citada pela Rosa Montero em seu livro “A louca da casa”) em que ele diz que toda autobiografia é ficcional e toda ficção, autobiográfica. Acredito que todos nós, que escrevemos essa espécie de autoficção, nos situamos com os dois pés nessa fronteira. O leitor é parte desse jogo, é enredado nesse mistério – do que aconteceu e do que não aconteceu e, se aconteceu, foi da forma que está sendo contado. De qualquer forma, concordo com o Waly Salomão quando ele diz que a memória é uma ilha de edição. Quando nos propomos a recuperar um fato do nosso passado, ele já é outra coisa. Não dá para desconsiderar também todo o trabalho de criação literária. O escritor é um artesão, muitas vezes é impossível separar a realidade crua da ficção, assim como é difícil enxergar o bloco de mármore que existia antes da escultura.

A escrita de mulheres, muitas vezes, e erroneamente, é resumida à autobiografia, à escrita confessional. Como você enxerga esta questão, agora que publicou uma obra que ficcionaliza memórias suas?

Quando uma mulher escreve literatura no Brasil, especialmente as estreantes, mas não só, há uma ideia de que sua obra é algo que deriva sempre do real. Há uma curiosidade – maior do que o normal – de entender “quem são” as pessoas retratadas ou quais foram os fatos reais que deram origem a sua obra. Desde que ganhei o edital e passei a escrever meu romance, partilho as minhas experiências de escrita nas redes sociais e na minha newsletter mensal (intitulada “Eu sou toda sonho”, enviada de forma gratuita aos assinantes). Há sempre muitos retornos de mulheres que já escrevem sobre essa abordagem de leitores, questionando se aquilo que foi escrito realmente aconteceu, ou se a escritora pensa exatamente como o eu lírico de seus poemas, por exemplo. Acredito que isso também afasta muitas mulheres que ainda não se assumem publicamente como escritoras a expor suas obras – pelo medo dessa leitura taxativa. Esse tom pelo qual muitas escritoras são lidas reduz a literatura produzida por mulheres a uma produção puramente confessional – e não há nada de errado na literatura confessional, apenas é preciso entender que as mulheres são capazes sim de criar personagens e enredos ficcionais, que não estamos falando sempre sobre nós mesmas. Essa licença poética, concedida de forma mais fluida e orgânica aos homens escritores, precisa fazer parte do repertório de leitores de mulheres. É preciso não somente ler mais mulheres, mas também aprender a ler mulheres, sem reduzi-las à autobiografia. Mesmo que meu livro tenha inspirações em minhas próprias vivências, meu romance “Quando as árvores morrem” é uma obra de ficção – não há nenhum compromisso de registro biográfico ou histórico. O pai da história é um personagem ficcional – embora seja inspirado e criado à memória de meu próprio pai – por isso, é um homem com suas próprias nuances, memórias e escolhas.

E quais são as suas principais influências literárias? Que livros influenciaram diretamente “Quando as árvores morrem”?

Minha primeira grande influência foi o escritor Gabriel García Márquez e seu realismo fantástico, ainda durante a graduação em Letras. Depois, busquei me apoiar mais na escrita de mulheres, principalmente as contemporâneas. Conceição Evaristo e Rosa Montero são duas autoras marcantes para mim. Mais recentemente, creio que fui bastante impactada pela Elena Ferrante, especialmente sua tetralogia napolitana. Vou citar algumas referências que busquei durante a escrita do meu livro. Como se trata de uma prosa poética, bebi muito na escritora mineira Ana Martins Marques (“O livro das semelhanças” e “A vida submarina”) e no português José Luís Peixoto (“Morreste-me” e “A criança em ruínas”). Ainda dentro da temática do luto, busquei obras que entrelaçam o tema da perda com o do pertencimento, dentre as quais, cito: “Noite em Caracas” (Karina Sainz Borgo), “Fun Home” (Alison Bechdel) e “O lugar” (Annie Ernaux). ‘Sobre os Ossos dos Mortos”, da Olga Tokarczuk, foi uma referência para a construção da narradora-personagem, muito embora seja muito difícil construir algo minimamente próximo à genial Senhora Dusheiko. Também me inspirei em obras que costuram lembranças, como “Becos da memória” (Conceição Evaristo), “Quase memória” (Carlos Heitor Cony) e “A resistência” (Julian Fúks).

Em “Quando as árvores morrem”, você dedicou-se à pesquisa sobre o desenvolvimento e a inteligência das árvores, a fim de entender a dinâmica das florestas e como isso se mescla com o cotidiano de uma família. Poderia contar um pouco sobre esse processo?

As árvores sempre me fascinaram, desde muito criança. Confesso que herdei esse fascínio do meu próprio pai, que passou a se interessar quando nos mudamos para uma casa que tinha uma grande árvore no quintal. Dividimos, durante a vida dele, alguns insights e curiosidades sobre a dinâmica das florestas. Lembro-me de um documentário que assisti que comentava brevemente que a morte das árvores acontecia geralmente por obra do fogo, do vento ou pela ação humana, já os homens e mulheres eram mortos por inúmeras variáveis. Quando pensei em escrever um livro sobre a morte, na hora me veio à cabeça essa frase e quis relacionar mais dessas curiosidades no livro. Por isso, escolhi uma árvore como uma das personagens e decidi traçar paralelos no livro: árvores e humanos têm dinâmicas parecidas? Árvores têm uma inteligência própria, como a que temos? Elas funcionam em rede, em comunidade, como uma família? A partir daí, fui coletando informações e costurei-as ao enredo do luto, transformando em reflexões da própria personagem.

Você escreve desde quando? Como começou a escrever?

Sei que é comum ouvir de escritores que escrevem “desde sempre”, mas isso aconteceu mesmo comigo. Comecei a criar histórias desde que aprendi a escrever. Sempre li muito. Embora nunca tenhamos tido uma grande biblioteca de livros em casa, cresci rodeada de estímulos: gibis, revistas, jornais. Aos 9 anos, descobri a biblioteca municipal e começou a minha vida de leitora – e pretensa escritora – de livros. Na adolescência, desaguei a vontade de escrever trocando exaustivas cartas com as amigas, depois, já na faculdade, comecei a escrever crônicas em blogs. Mas acredito que a vontade de contar histórias veio da infância, dentro de casa: meu pai, que na época era viajante, e minha mãe, uma pernambucana radicada em Santa Catarina, me rechearam de causos, o que me deu consciência desde cedo de que havia outros mundos. Essas são minhas memórias mais antigas e ainda hoje elas atravessam qualquer coisa que eu escreva.

Você tem algum ritual de preparação para a escrita? Tem alguma meta diária de escrita?

Gosto de aproveitar a luz natural, então escrevo melhor durante o dia. Sinto-me mais atenta para revisar ou editar meus textos durante à noite. Então, procuro deixar o trabalho criativo para o período diurno e o acabamento para o noturno. Nem sempre escrevo todos os dias (a menos que eu esteja com um projeto em andamento – na reta final do livro, escrevi muitas horas por dia). De qualquer forma, gosto de estar sempre em estado de escrita, uma expressão que aprendi com a escritora Andrea Del Fuego. Mesmo que eu não esteja efetivamente escrevendo, quase tudo o que eu faço, vejo, leio ou assisto, funciona como uma referência ou uma etapa de construção para meus textos. Gosto de construir meus textos pensando que estou tecendo uma colcha, costurando as diferentes ideias que absorvi depois das minhas observações e estudos. Enxergo o texto como um tecido (o que vem da própria etimologia da palavra, ligada a tecer, entrelaçar), com seus pontos, linhas, tramas e fios da meada. Isso ajuda a tornar a atividade mais poética para mim, porque me vejo mais como artesã da palavra do que como alguém que está preenchendo páginas de forma mecânica. Tenho esse olhar até mesmo quando estou escrevendo rápido, desaguando ideias em ritmo acelerado.

Como você lida com as travas da escrita, como a procrastinação?

Brinco que minha procrastinação é ativa. Se eu tenho dificuldade em concluir um capítulo, geralmente é o dia que faço faxina, troco os vasos das plantas ou dou banho nos cachorros. Limpar a casa é um ciclo sem fim, sempre tem algo para fazer, então, é muito perigoso ir por esse caminho. Busco fazer um planejamento semanal para evitar que os projetos se percam. Durante a escrita do romance, escrevi textos diferentes em termos de linguagem e temática, o que me ajudou a destravar a escrita do livro. Eu também deixava “marinar” um capítulo que não conseguia concluir para escrever outros mais adiante. Essa escrita em não-linearidade me ajudou muito (o final do livro foi escrito durante a produção do segundo capítulo, por exemplo). Acredito que fazer terapia ajuda a identificar de onde vêm esses ciclos de procrastinação. Não tem melhor saída para isso do que o autoconhecimento, embora a resposta possa levar uma vida inteira para ser encontrada.

Quais são os seus projetos futuros na escrita? Planeja outro livro?

Meu projeto atual é terminar meu mestrado em Estudos Culturais, na Universidade de São Paulo (USP). Minha dissertação é sobre coletivos de mulheres escritoras e a importância desses espaços exclusivos para a produção literária de mulheres contemporâneas. Um segundo livro é um projeto, sim, embora eu só saiba dele o título. Espero que eu possa trabalhar nessa produção em breve.

– Marcela Güther é jornalista, produtora de conteúdo, assessora de imprensa e mediadora do Leia Mulheres.