Entrevista por Renan Simão e Sérgio Viana

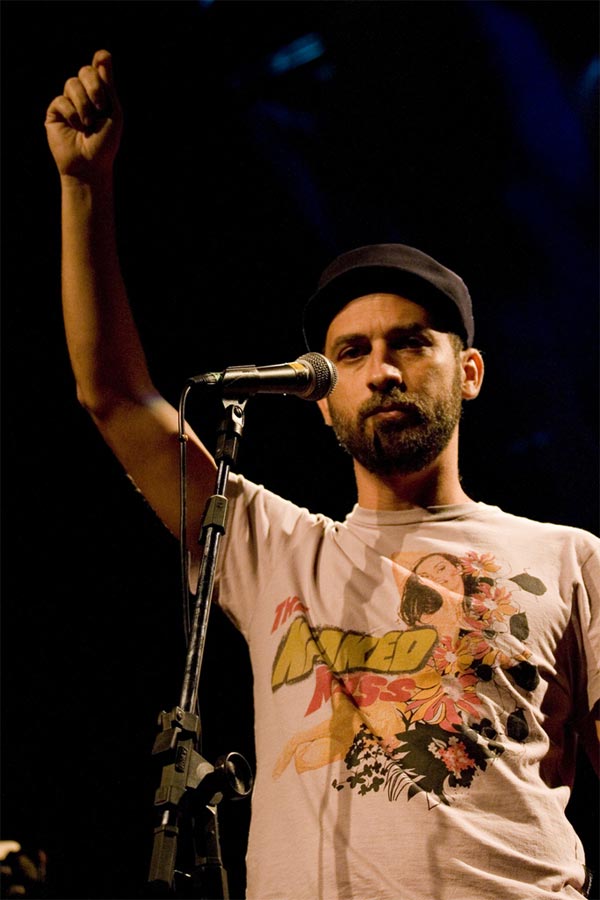

Fotos por Liliane Callegari

Um dos destaques da nova geração da música brasileira, Lucas Santtana transita entre artistas como Céu, Curumim, Instituto e Do Amor com participações e composições. Mais que isso, ele se firma como artista pop após com seu quinto disco, “O Deus Que Devasta Mas Tem Cura” (2012), lançado e disponibilizando para download em março (baixe no Soundcloud de Lucas Santtana), que traz no mínimo cinco músicas fáceis para assoviar e cantar.

“O Deus que Devasta Mas Também Cura” surge após “Sem Nostalgia”, seu quarto disco, ser lançado na Inglaterra, Alemanha e França no segundo semestre de 2011 e ter alcançado o primeiro lugar da parada de World Music da Europa, uma conquista importante para um artista que, apesar da imensa qualidade de seu trabalho, não tem músicas frequentando rádios e ainda é pouco conhecido em seu próprio País.

“Essa geração tem músicas que são extremamente radiofônicas só que elas não entram no subconsciente coletivo por uma questão mercadológica”, avalia Lucas Santtana. “Não tem mais a gravadora pra pagar aquela grana pra aquela música tocar”, conclui. Para o compositor, “o problema não são as canções”.

Meia hora antes do começo do seu show na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, sentado na poltrona do Teatro Paratodos, Lucas Santtana conversou sobre música contando sobre os processos de criação e produção de seu disco, da importância da rádio na música popular, de Caetano e Gil, de grandes gravadoras, sobre pesquisa musical, o incentivo do Estado para a música e o livro mais incrível de sua vida: “Grande Sertão Veredas”. Confira:

O pessoal fala muito na inspiração do seu disco, da história da sua separação, mas ouvindo “O Deus Que Devasta Mas Tem Cura” percebemos que não é só isso… Tem “Jogos Madrugais” que é sobre videogame e “Ela é Belém” sobre a cidade de Belém, por exemplo. Como foi o método da criação pra construção do disco?

Na verdade, o método de criação acontece de várias maneiras. Não tenho um método que sempre se repete. Uma coisa que se repetiu nos quatro primeiros discos é que todos eles nasceram primeiramente de ideias musicais, de querer trabalhar com dub, do lance da mixagem do dub, do universo do reggae jamaicano. No “Sem Nostalgia” (2009) eu queria fazer um voz e violão, mas que não soasse assim. Esse último (“O Deus que Devasta Mas Não Tem Cura”) foi o primeiro que nasceu das canções. Fiz todas num período curto de tempo e percebi que todas elas tinham uma coisa em comum, e por terem sido feitas num mesmo tempo elas formavam uma família, elas eram um disco. E essa característica é justamente o fato delas todas terem uma coisa cronista, descreverem coisas que eu estava vivendo ou vendo, ser bem real assim ou bem próximo do real. Você faz um autorretrato. Aquilo é real, mas ao mesmo tempo já é outra coisa, mas enfim, baseado na realidade.

E como foi fazer “Pra Onde Irá Essa Noite”?

Aconteceu em São Paulo, e foi pra uma moça lá de Sampa, mas, por exemplo, não foi exatamente como aconteceu. Aconteceu e a partir daquilo eu desenvolvi uma ficção do que seria se tivesse acontecido, sabe?

“O Deus Que Devasta Mas Tem Cura” tem uma coisa bem mais densa. Ele parece que tem uma estrutura mais consistente no sentido de que são músicas mais pesadas, que pegam o sentimento…

Não sei se isso vai ser uma coisa que vai permanecer em outros discos. Realmente nesse disco tem esse lado de falar dos sentimentos, de um lugar mais dentro, pessoal, mais confessional, mais cronista. Não é só a minha relação, mas falar de relacionamentos, de coisas que acontecem com qualquer um. Na verdade muita gente se identifica com esse disco por isso, porque toca coisas que elas vivenciam, já vivenciaram ou tão vivenciando. Não sei. Todos os relacionamentos são diferentes, e acabam sendo contaminados por coisas ou universos musicais que estamos vivendo naquele momento. Não da pra dizer se isso é uma coisa que vai sempre rolar, esse tipo de canção, de sonoridade. O “Sem Nostalgia” foi um disco que tive que me impor um limite: só podia ter dois instrumentos. Nesse (novo) disco eu quis abrir usando sinfônicos, e dar esse peso, essa carga emocional.

Você já falou de dub, música clássica, e numa entrevista pra Folha de São Paulo, o próprio jornalista não classifica você em nenhum estilo – MPB, Dub, eletrônico. Você concorda? Acha que seu som não tem mesmo classificação? É uma busca sua?

Não procuro, mas em cada disco curto me aventurar em um universo musical, naquilo que estou ouvindo, e pelo menos dessa maneira sempre estou aprendendo, porque no “3 Sessions in a Greenhouse” (disco de 2006) estava rolando muita festa dub no Rio e eu ia com meus amigos, e comecei a fazer uma pesquisa grande sobre música jamaicana.

Como é essa pesquisa?

É pesquisar, estudar, ir lá buscar os nomes, sair dos nomes padrões e buscar outros nomes que você não conhece. De um nome você vai chegando a outro, enfim, você pesquisar mesmo, e correr atrás de todo aquele universo e fazer uma coisa meio voz/violão. Então peguei todos os vinis e fui buscando coisas do Caetano, do Caymmi, do João Gilberto, do Baden Powell, do Gilberto Gil, do Germano Mathias… de todos os momentos em que eles estivessem tocando violão sem outro instrumento, sem estar cantando. Fiz uma playlist, fui montando um banco de dados. Fui pesquisando o tipo de microfone pra gravar voz, já que em um disco de voz e violão, a voz que em cada faixa vai ganhar um tipo de sonoridade, textura diferente, enfim, é pesquisa mesmo. Em “Who Can Say [Which Way]” usei um gravador de arame dos anos 50, a voz fica bem crua, saturada, e isso dá um timbre diferente. Enfim, é correr atrás do som.

Puxando para outro lado: hoje em dia não só você, mas outros músicos – como o Curumim –fazem muitas parcerias na hora de gravar. Como que se dá isso? Por que antes com as grandes gravadoras parecia que não existia tanto isso entre os músicos. E como se dá isso na hora da gravação: você tinha sua música pronta, e eles inserem uma coisa deles… ou não, você já tem algo pronto? Você gravou com os caras Do Amor…

Eles fizeram parte da minha banda desde o show do “Sem Nostalgia”. Quer dizer, o Ricardinho e o Benjão que fazem parte Do Amor, eles já tocam comigo desde o show do “Parada de Lucas” (2003), ou seja, antes do “3 Sessions”. Eles tão comigo desde 2009, então foi fácil gravar. Acho que essas colaborações já rolavam. Se você vai no Youtube e digita “João Gilberto e Rita Lee” tem uma música; Gilberto Gil e não sei quem, tem uma música. Mas acho que eram menos colaborações, todos eles já tinham nome, era outro momento da música popular, já tinham uma certa consagração. Dificulta porque vira um encontro dos consagrados. E na nossa geração não tem muita gravadora, então esse glamour todo se perdeu um pouco, não existe muito isso, todo mundo é meio operário.

Isso é positivo?

Acho extremamente positivo, porque todo mundo fica focado na música, ninguém perde tempo com glamour, tipo “ah, eu quero que o camarim seja todo verde”, essas frescuras não tem nada a ver com música, é só loucura pessoal mesmo.

Em um texto de um jornalista da Record, ele critica um pouco essa nova geração da música brasileira, que apesar de fazer música boa, segundo ele, não é uma música que todo mundo ouve, não é uma música que toca em rádio, que vai pra TV…

Isso é uma questão central da nossa geração, porque nossa geração, a meu ver, compõe músicas populares também. Tipo o Curumim que acabou de lançar um disco, e tem uma música chamada “Passarinho”. Parece Roupa Nova de tão hit que é a música. Se botasse na rádio, na novela, viraria hit…

“Passarinho” parece muito Roberto Carlos…

E é muito bom. É muito hit. Sei lá, um disco da Céu, meus discos, sempre tem músicas que poderiam ser hits radiofônicos. São do mesmo nível e tem potencial pra ser hit que “Leãozinho”, ou sei lá, “Andar com Fé”, do Gil, em nível de letra, melodia. A questão é que na nossa geração não tem rádio. O rádio já era comercial, e está cada vez mais difícil, e isso criou um gap nessa geração. Essa geração tem músicas que são extremamente radiofônicas só que elas não entram no subconsciente coletivo por uma questão mercadológica. Não tem mais a gravadora pra pagar aquela grana pra aquela música tocar. Porque talvez na época do Caetano e do Gil, se não tivesse a gravadora que pagasse jabá pras músicas deles tocarem, talvez muitas dessas músicas não tivessem entrado no subconsciente coletivo. Porque o rádio no Brasil ainda tem esse poder muito grande, sempre teve, então essa (nova) geração só não é popular porque o rádio faz esse bloqueio mercadológico em termos de grana. O problema não são as canções.

A internet é a principal ferramenta que vocês usam pra espalhar o trabalho, mas o que vocês fazem além dela?

Tem rádios que tocam, mas são poucas. Elas também tocam espaçadamente, não tocam todo dia, então fica difícil daquela música pegar no rádio. E na verdade acaba que a geração que faz todos os programas de TV, que faz o Jô Soares, o Altas Horas, em termos de imprensa também, na verdade, essa geração tem mais respeito e mais espaço do que a geração mais velha. E na verdade a questão é de fato o rádio, e o rádio é tão importante que… eu vivi uma experiência tão importante a última vez que fui ao Altas Horas, que foi muito claro nesse sentido. Porque fiz um programa com o Chiclete com Banana. Eles tocaram os hits deles, e o estúdio só tinha fãs do Chiclete com Banana. A plateia vinha abaixo toda vez que eles tocavam. E toda vez que eu tocava, tinha acabado de lançar o “Sem Nostalgia”, as pessoas aplaudiam, mas era aquela coisa tímida, sabe? Então no final do programa, o Chiclete com Banana falou: “Ó, a gente vai tocar uma música nova, que acabou de sair”. Ou seja, uma música que não tinha tocado no rádio ainda. O estúdio parecia um túmulo, um cemitério. Acabou a música as pessoas aplaudiram tipo nada. Pensei: “Ah, até o Chiclete com Banana, com fã clube, os caras tinham tocado só hit, então os caras tocaram a música nova e os próprios fãs…”. Pra você ver como a rádio é importante, sabe? Mesmo você sendo uma banda de sucesso, mesmo você estando na TV, se você toca uma música que não está (tocando) na rádio, o impacto não vai ser o mesmo, porque a rádio é muito poderosa no Brasil.

Para vocês da nova geração, esse conceito de sucesso passou por uma mudança…

Claro, todos nós gostaríamos de tocar no rádio, e que essas músicas ficassem pra mais gente, todo mundo gostaria. Quando você faz uma coisa, você quer que todo o público te veja.

Sobre a sua turnê na Europa, o que você aprendeu? Como você acha que os caras de lá veem a música que vocês fazem?

A rádio lá fora é muito diferente daqui. Porque a rádio lá fora não tem jabá, ou se tem, tem em rádios específicas. Na verdade, as rádios nacionais, a Rádio Nova, a Rádio France em Paris, a WTR na Alemanha, quase todos os países tem a rádio nacional muito forte, e a população escuta essas rádios nacionais porque a programação é boa, eles tocam o que eles querem. A BBC em Londres também… Eles tocam música do mundo todo, e as pessoas gostam de ouvir rádio. A própria população tem uma exigência estética: “Eu gosto de coisa de qualidade”. Então tem essa diferença. A rádio toca o que ela gosta, então, por exemplo, a gente fez dois shows em Paris, e os dois shows foram lotados, porque a rádio ficou tocando nossas músicas semanas antes, porque eles quiseram.

E você acha que a nova música brasileira é bem vista lá?

Acho que eles estão acompanhando bastante essa geração nova. (Afinal) Essa geração hoje em dia é um pouco deles. Lá dei entrevista para o Le Monde e para a Les Inrockuptibles, e eles acham que nós somos os herdeiros da tradição toda do Caetano, do Gil. Eles enxergam essa geração como a que está mudando essa tradição de música popular.

Voltando ao seu disco, a música “O Deus Que Devasta, Mas Não Tem Cura”, que você fez com o Gui Amabis, como foi a intenção de colocar a música no seu disco de forma mais iluminada, diferente da versão do disco do Gui, que é mais pesada, mais triste.

É porque o disco do Gui é todo mais triste. Na verdade, quando fiz essa música ele me deu uma base e pediu pra eu fazer a melodia, e a base dele já era muito triste, lenta e tal, e quando fiz essa letra foi logo depois de eu ter me separado, então eu estava triste também. E quando cantei no disco dele eu estava próximo de um sentimento de tristeza. Muito tempo depois, quando gravei minha versão foi como se eu estivesse olhando aquilo com distanciamento. E eu sabia que a música iria abrir o disco, porque foi por causa dessa música que fiz todas as outras músicas do disco, com esse tom mais cronista. Tudo nasceu depois que fiz essa música, então eu sabia que ela ia dar o nome e ia abrir o disco, então já fiz ela num BPM mais rápido, para não começar o disco muito arrastado, e chamei o Letieres [Leite] para fazer os arranjos. Então foi uma versão mais distanciada. Por isso ficou diferente.

E “Dia de Furar Onda no Mar”, que fala sobre os seu filho?

É, fiz pro meu filho [Josué]. No processo de composição, a segunda parte da letra eu ainda tinha que fazer e me lembrei de um livro que eu e a mãe dele sempre líamos pra ele, que a gente ia anotando as definições que ele, o livro, ia dando de palavras…

“Incidência é um pequeno incêndio…”

É, e eu ia usando definições do livro e das que o Josué falava. Eu ia usando na letra as falas dele. Então ele virou meu parceiro na música. Além de ser para ele, ela também é para os meus dois sobrinhos, Mateus e o Joaquim, dos meus dois irmãos.

É uma forma de registrar o momento dele? Isso seria uma maneira de registrar um momento de pai e filho?

Com certeza, cara. Falar de coisas que a gente viveu. Ele ficava me questionando porque o mar tem tanta espuma, né… Ou a gente foi assistir ao “Príncipe da Pérsia” e ele falou: “Se eu tivesse nessa época, eu nunca seria o rei, porque o rei sempre é vitima, porque todo mundo quer matar e ganhar o lugar do rei”. O meu filho queria uma coisa mais simples que não estivesse que ficar na mira, né. Enfim, é uma maneira de você registrar o momento de coisas que a gente viveu para no futuro aquilo ali de alguma maneira ficar registrado.

No seu blog pessoal, Diginois, n’O Esquema, tem uma frase do Guimarães Rosa: “O que deus quer da gente é coragem”. Qual a sua relação com o Guimarães e como ele pode te influenciar?

Eu gosto muito. Não li tudo, mas li “Primeiras Estórias” e “Grande Sertão Veredas”, e esse [último] foi o livro mais incrível que li na vida. Eu vivia com ele na cabeça. Durante o dia eu saia pra rua para resolver as coisas e ficava na cabeça, quase que tinha duas realidades, me sentia como um cangaceiro. Era muito forte. E no meio de bilhões de frases lindas do livro, que apesar de ser uma prosa tem uma essência poética, uma frase que me marcou foi essa: “O que deus quer da gente é coragem”. Tipo: é uma coisa que eu sempre falo pra mim mesmo, de ter essa coragem. Às vezes você sabe que as escolhas que você fez para sua vida não vão ser as mais fáceis, para o seu trabalho… Mas são aquelas que são verdadeiras pra você, sabe, sinceras. Então, vale a pena correr o risco.

O seu disco foi contemplado por um edital da prefeitura do Rio e ganhou incentivo financeiro. O que você acha de iniciativas do Estado para estimular a música?

Na minha geração não tem mais gravadora, não tem mais nada… Então qualquer apoio público, editais, é importante para que gente a disponibilize a produção. Acho que não é suficiente para a produção que é feita, mas é sempre bem vinda.

– Renan Simão (@renancanove) e Sérgio Viana (@sergiomviana) são estudantes de jornalismo da Unesp e escrevem no e-Colab. Fotos de Liliane Callegari (@licallegari) do show de Lucas Santanna no CCBB, em São Paulo, em março de 2011.

Leia também:

– Os mil sons de Lucas Santtana, entrevista de 2009 por Manuela Colla (aqui)

É sempre bom ouvir as idéias e as músicas do Lucas.

Seu último disco não me pegou de cara, mas hoje acho um passo bem dado.

Para Onde Irá essa Noite? é minha preferida.

Ele e a Céu representam pra mim a vanguarda da música brasileira.

Vanguarda é uma palavra que sempre tento evitar, me parece que soa como algo que é muito bom, mas elitista, ou para poucos.

Quanto ao disco, tive a mesma impressão que você (ainda mais porque adorei “Sem Nostalgia”), mas hoje já tenho vontade de ouvir mais.

Vanguarda pra mim não é sinônimo de algo bom. Mas, sim, tenho que concordar que é coisa para poucos – embora o Lucas tenha dito na entrevista, e eu concordo, que o som que fazem(a geração dele) é em alguns momentos bastante palatável.

Utilizei a palavra mais no sentido de relevante..

Vejo nele, e em mais três ou quatro, a continuidade da tal linha evolutiva da música brasileira.

PS: O Sem Nostalgia é uma obra-prima. É muito difícil ele superá-lo.

“Leãozinho” e “Andar com Fé”? Teria sido melhor não dar exemplos.

Chegará o dia em que o Lucas terá, de algum modo, todo o reconhecimento por seu espetacular trabalho. “O Deus que Devasta…” é um álbum excelente. Acho “O Paladino e seu Cavalo Altar” a melhor música do álbum e hit fácil. Outro hit certeiro, mas do Arrocha, é “Pra Nunca mais”. Curumin é mais um que manda bem demais da conta…

Será q além da questão do jabá não tá faltando multiplicidade nas rádios? Será q elas ficaram ainda mais monopolizadas e restritas? Na época do auge da MPB (anos 70/80) não tinha uma rádio de axé, outra de sertanejo, outra de eletrônica, etc. As rádios tinham programações mais plurais, eu acho. E, também não tinha rádios com programação nacional que tocavam a mesma coisa em todo o Brasil, como são hoje a jovem pan, a cidade, etc. Essas rádios de alcance nacional têm muito poder e só tocam o que já é sucesso (pq tá na novela ou sei lá o que).

Enfim, concordo que as rádios fazem falta para essa geração, mas não sei como isso aconteceu. Pq, sinceramente, ñ acho q o jabá sumiu… talvez tenha ficado mais restrito.

Eu não escuto rádio – pra consumir música – há séculos.

Só escuto rádio que toca notícia.

Sendo assim, não sei dizer sobre a falta, ou não, de diversidade delas.

Agora, falando em diversidade eu me lembrei do Chacrinha.

Se o programa dele existisse hoje lá estariam o Michel Teló, Veveta, Claúdia Leite, Revelação, e duplas sertanejas.

Um Lucas, uma Karina Buhr passariam longe. Talvez um Criolo fosse e aí passaria a mesma experiência que o Lucas vivenciou no Alta Horas.

Não tenho certeza se a grande mídia era mais diversa há décadas atrás, o que tenho certeza é que hoje ela toca uma nota só – a do popularesco.

Resta a quem não faz parte desse time se incluir nos trocentos nichos que foram criados em contrapartida a esse monopólio do gosto popular.

Em tempo: Dizem as boas línguas que foi o Velho Guerreiro quem inventou o jabá.

Fon Fon!!!

Mas eles não estariam lá por causa de sucesso, mas sim por não estarem em uma grande gravadora. Então quem está em grande gravadora (Marcelo Jeneci, Céu, Gaby Amarantos, Mallu Magalhães) estaria sim no Chacrinha, claro, se quisessem, porque a gravadora colocaria lá. O chacrinha tinha sua parcela de sucessos (embora parada de sucessos na Globo fosse o Globo de Ouro), mas muito dos artistas que entravam ali eram apostas da gravadora e negociatas do Chacrinha, gente que tava começando e que, para aparecer no Chacrinha, tocava nas festas que ele produzia na perifa do Rio, três shows por noite.

Ia ser engraçado ver a Mallu Magalhães numa caravana do Chacrinha no subúrbio do Rio, Mac. Isso ia! rsrsrrsrsrsrsrs

Alô, alô, Terezinhaaaaaaa!

“Não, não, meu nome é Mallu.”

Não resisti. 🙂

Eu imagino como deve ter sido o choque pro público ter visto os Titãs em 1984, com cara pintada cantando “Sonífera Ilha”. Ninguém devia entender nada (risos)

Muito boa a entrevista.

Quanto ao Chacrinha, vejo ele com maus olhos: o pioneiro de programas estapafúrdios, como Faustão, Gugu, rodrigo Faro e essas merdaiadas de hoje em dia…

A rádio no Brasil é uma tristeza enorme. Várias vezes me perguntei por que o povo só gosta da merda que a mídia nos enfia.

Acho que tem a ver com o público não ter tanta exigência assim com a qualidade do que nos é apresentado. Principalmente hoje em dia, onde temos a internet como um campo quase-infinito de informação. E aí, fica aquilo: ‘ah, qualquer coisa eu pesquiso depois’.

Sobre o novo disco do Lucas, comigo aconteceu o mesmo que vcs, Zé e Mac: “Sem Nostalgia” é um puta clássico, e o interesse por O Deus que Devasta foi crescendo conforme as audições. Dele, minhas preferidas são “Se Pa Ska SP” e “Músico”.

Mas o programa do Chacrinha, pelo que me lembro, era só música, Tiagão.

O Velho Guerreiro já tem a criação do jabá nas costas, não coloca mais o peso de ter criado essas desgraças nas conta dele.

Quanto as rádios e o gosto médio do povão, é sempre ruim ficar dizendo: Isso é ruim e isso é bom. Mas, há coisas que têm que ser ditas.

Momento Tostines:

O maioria gosta de merda por que só lhe servem isso ou só lhe servem isso porque a maioria gosta.

E não é nem dizer que o caso é de educação. Porque a classe média, e acima dela, nunca na história desse país consumiu tanta música descartável como agora.

Eu acho que é mais o retrato de uma época. Afinal, no mundo todo é assim.

A tecnologia avança e a cultura afunda.

Outro dia tava numa rodinha de adultos em uma festinha infantil e o papo enveredeu pra Michel Telós e afins. Eu disse: Não consumo essas coisas, mas não me incomoda que elas existam.

Alguém perguntou: O que vc consome?

Eu disse: Cartola.

Levei uma vaia e fui tachado de intelectual.

Fiquei tão pasmo que nem graça achei.

Triste.

Li em uma notinha de jornal hoje que o Lobão vai lançar um novo livro no próximo ano sobre, pelo que entendi, os rumos da música/cultura brasileira.

Saiu esse trechinho:

“Chegamos ao fundo do poço artístico. Essa nova MPB frouxa é pior que sertanejo universitário. Por que será que levamos ao pódio da MPB cantores de churrascaria como Ana Carolina e Maria Gadú?”

Velho Lobo tinindo e trincando, como sempre.

Aqui entre a minha galera, quando a gente tira um som e alguem faz cagada, como castigo tem que pagar (tocar) uma maria gadú KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK.