por Marcelo Costa

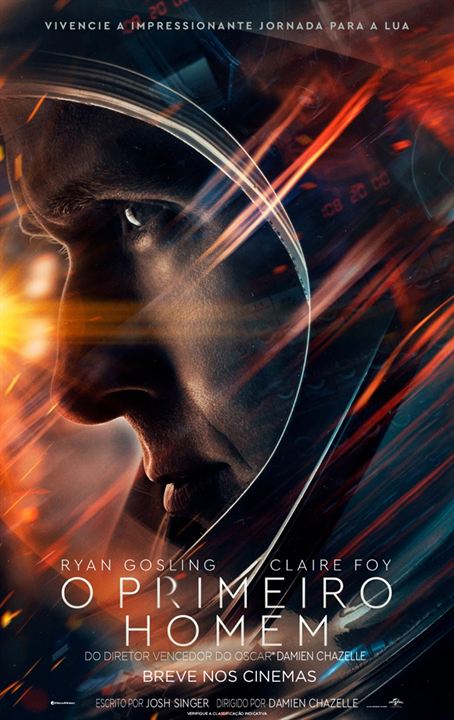

“First Man”, de Damien Chazelle (2018)

Após o belo “Gravidade”, de Alfonso Cuarón, que arrebatou sete Oscars em 2013, a sensação é de que, de uma hora para outra, o “cinema espacial” ficou datado tal qual filmes de western, calças boca de sino e o My Space. “Gravidade” parece ter esgotado o tema (e antes que você grite “Star Wars”, importante dizer que a franquia vai muito além de “cinema espacial”), e isso povoa a mente do espectador em cada segundo de “O Primeiro Homem” (título nacional), novo esforço cinematográfico de Damien Chazelle após o ótimo “Whiplash” (2014) e a bobagenzinha oscarizada “La La Land” (2016). O próprio Chazelle dá indícios de saber disso, pois “pintou” o filme com uma tinta noir tão densa que deixa em segundo plano a celebração de um dos momentos mais marcantes da história dos Estados Unidos, o dia em que o primeiro ser-humano pisou na lua – tanto que a direita estadunidense queria uma patriotada e virou as costas para o filme assim que boatos deram conta de que não haveria dezenas de câmeras flagrando o momento em que a bandeira do país seria fincada em solo lunar. Baseado na biografia “First Man: The Life of Neil A. Armstrong” (2005), o roteiro acompanha a trajetória pessoal do astronauta Neil Armstrong (interpretado por Ryan Gosling) acumulando velórios e lutos que transformam a vida do personagem em um amplo vazio, silencioso e distante. As cenas espaciais são grandiosas e a recriação do pouso na lua, cuidadosa, mas tudo que fica – após tanta dramatização – é a sensação de que o roteiro mais questiona a corrida lunar do que a celebra, o que não deixa de ser uma provocação interessante. Indicado a quatro Oscars, todos em categorias técnicas, “O Primeiro Homem” levou um pra casa, de Efeitos Espaciais, e apesar de ter fechado no azul (custou US$ 60 milhões e faturou US$ 100 milhões), deixou um gostinho amargo na atmosfera, e a sensação de que esperavam um filme bem diferente do que Chazelle entregou. E isso é, artisticamente, positivo, ainda que… falte algo. Talvez alegria…

Nota: 7

“Jogador Nº 1”, de Steven Spilberg (2018)

O livro “Ready Player One”, de Ernest Cline, nem tinha sido lançado em 2010 quando Paramount, Fox, Temple Hill, Warner e De Line Pictures participaram de um leilão sobre os direitos para o cinema (vencido pelas duas últimas) – o romance sairia só em agosto de 2011. Spilberg entrou no projeto em 2015, e se o produto final, estreado em 2018, se deu bem nas bilheterias (custou US$ 175 milhões e faturou US$ 583 milhões), foi esnobado no Oscar 2019 (indicado apenas em Efeitos Especiais, e derrotado por “Pantera Negra”), o que demonstra que se Hollywood começa a namorar HQs, ainda não sente a mesma atração por games. Porém, se você gostou de “Scott Pilgrim Contra o Mundo” há grandes chances de curtir “Jogador Nº 1”. E se você viveu os anos 80 e 90, a chance dobra – se você é da Geração Z, não se preocupe: tudo ganha ares de deliciosa novidade. Afinal, o mundo distópico de “Jogador Nº 1” oferta citações de cultura pop para deixar fãs desnorteados, o que torna a escolha de Spilberg ainda mais acertada, mas não deixa de soar uma fábula um tiquinho moralista dirigida por um vovô que acha que os netinhos estão passando tempo demais na frente dos celulares com “joguinhos”. A trama leva o espectador para 2045, época em que a fome e o desemprego imperam. Para fugir da realidade, grande parte da população vive conectada num game de realidade virtual chamado OASIS, cujo destino está nas mãos de quem solucionar as tarefas propostas por seu criador (post-mortem). O game, porém, não pode cair nas mãos erradas. Entra em cena Wade Watts (Tye Sheridan), jovem pobre e órfão que sabe tudo sobre o OASIS e cultura pop, e irá enfrentar vilões ricos e poderosos numa luta de Davi contra (o “coitado” do) Golias (eternamente condenado à derrota na luta do bem contra o mal) que rende momentos deliciosos de entretenimento esquecível – principalmente no olhar de um vovô (resenhista) que está mais interessado no que virá do que no que já passou. Mas se você tem 12 anos, pode ser o filme de sua vida…

Nota: 7

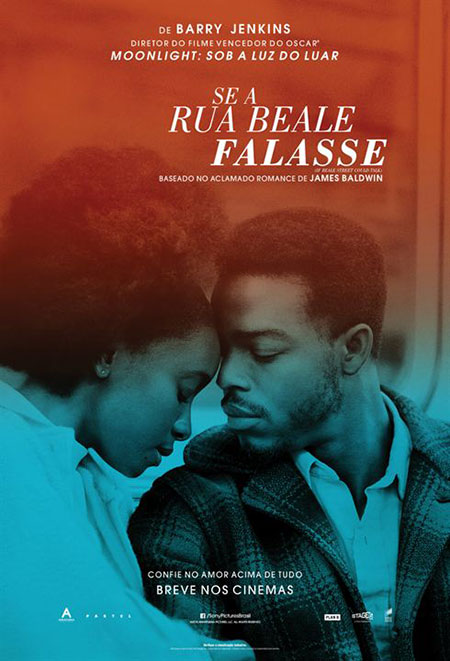

“Se a Rua Beale Falasse”, de Barry Jenkis (2018)

Harlem, Nova York, 1970. Um jovem casal está se descobrindo apaixonado. Ela se chama Tish e ele, Fonny, e os dois estão mergulhando juntos nesta paixão que nasceu de uma amizade. Dois importantes percalços, porém, surgem para o casal: Tish engravida e Fonny é preso acusado de estupro. Em menos de 15 segundos fomos da descoberta do amor ao inferno do racismo, já que Fonny (um jovem negro) foi acusado injustamente por uma mulher (branca), que no drama pós-trauma acaba por ser induzida por um policial sacana. Com “If Beale Street Could Talk” (o título original), o cineasta Barry Jenkins retoma “a atmosfera poética e melancólica que fez de “Moonlight” (2016) um dos grandes filmes desta década. Jenkins brinda novamente o espectador “com uma facada sem dó no peito, deixando o sangue dos sonhos escorrer e esvaziar a alma, expectativa inspirada nas tragédias que brotam como ervas daninhas todos os dias na nossa triste rotina”. Pura poesia cinematográfica, “Se a Rua Beale Falasse” segue o esquema calmo e teatral que deu certo (e muito) no filme anterior do cineasta. Nessa balada melancólica inspirada no romance homônimo lançado em 1974 pelo escritor James Baldwin (recentemente relembrado no poderoso “Eu Não Sou Seu Negro”, de 2017, também baseado em um manuscrito – não finalizado – seu), o espectador se vê cúmplice no racismo, pois sabe que Fonny não cometeu nenhum crime, mas irá pagar por isso… apenas por ser negro. E uma família apaixonada que nem chegou a ser feita será desfeita, e um filho virá ao mundo sem ter o pai por perto, e as famílias de Tish e de Fonny serão violentadas brutalmente com a retirada de um ente inocente de seu cotidiano vítima de uma série de eventos que nasce desencadeada por um único ato de racismo. Um dos grandes filmes da temporada 2018 (indicado a três Oscars, levou o de Melhor Atriz Coadjuvante para Regina King), “Se a Rua Beale Falasse” é poético, sim, mas principalmente pesadamente triste… como a vida (e como “Moonlight”).

Nota: 9

– Marcelo Costa (@screamyell) edita o Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Leia também: Oscar 2019

– “A Favorita” é um sensacional “Ligações Perigosas” (1988) do mundo invertido

– “Green Book” destaca grandes atuações é uma história que escancara uma América racista

– “Infiltrado na Klan” traz Spike Lee aparando as arestas num filmaço hollywoodiano

– “A Esposa” é um bom filme médio feito para Glenn Close brilhar. E ela brilha.

– “Guerra Fria”, uma aposta: perde Melhor Filme Estrangeiro, mas garante Melhor Fotografia.

– “Vice” só tem um “defeito”: é inteligente demais para as massas

– “Bohemian Rhapsody” é um filme pipoca sem-vergonha, mas de bom coração e grandes canções

– “Um Lugar Silencioso” (indicado ao Oscar de Mixagem de Som) cumpre sua meta de assustar

– “Nasce Uma Estrela” é um bom filme valorizado por grandes atuações e boas canções

– “Ilha dos Cachorros” exibe trama cativante em mais um grande filme de Wes Anderson

– “A Balada de Buster Scruggs” é bom entretenimento, mas é os Coen na zona de conforto

– “Assunto de Família” é uma pérola que consegue trazer ternura e carinho em meio ao caos

– “Roma” é um acontecimento cinematográfico que mostra que a solidão é universal

– “Homem-Aranha no Aranhaverso” é uma ode especular ao aracnídeo e as histórias de super-heróis