por Bruno Capelas

Uma das maiores belezas de ser um fã de música é saber reconhecer quando se está diante de um momento histórico. Foi o que aconteceu na noite da última terça-feira, 29 de maio, em um dos palcos mais tradicionais da cidade de Nova York: o Madison Square Garden. Ali, se apresentando no mítico ginásio pela primeira vez ao lado de seus companheiros no selo Top Dawg Entertainment, como SZA, Jay Rock e Schoolboy Q, Kendrick Lamar mostrou porque é um dos nomes mais importantes – se não o mais importante – da música da atualidade, em um espetáculo para neófitos e convertidos à sua “igreja”.

O clima no local era de celebração, de festa, de reunião entre amigos após vitória em final de campeonato. Afinal, e não à toa, a turnê que passou por NY se chama The Championship Tour. É uma referência aos inúmeros prêmios Grammy, discos de platina e até mesmo o Pulitzer recebido por Lamar pelo álbum “DAMN”, o primeiro recebido por um artista fora do universo do jazz e da música clássica nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia do tamanho do feito, vale lembrar que Bob Dylan também já levou o seu Pulitzer, mas recebeu-o pelo conjunto da sua obra, em 2008, e não no auge de sua carreira com um disco como “Blonde on Blonde”, de 1966.

A noite, porém, começou bem antes de Lamar subir ao palco, com os vários nomes que fazem parte do time da Top Dawg Entertainment. Quem abriu os trabalhos, por volta das 20 horas foi SiR, mostrando um repertório calcado no soul e no rythym and blues, com canções que lembravam bastante o trabalho de artistas como Al Green – preste atenção em “I Need to Love”. Depois, veio AB Soul, o “arqueiro” de Carson, Califórnia, que dedicou sua presença ali para o avô e acendeu a primeira faísca no público com “Huey Knew”, com versos fortes como “Even white lives matter when I black out/ Bucket of black paint in the White House” (“Até mesmo vidas brancas importam quando eu apago/ uma lata de tinta preta na Casa Branca”). Pra fechar a primeira parte da apresentação, composta por três blocos de pouco mais de 10 minutos cada, veio Isaiah Rashad, que levantou os presentes com “Free Lunch (Meal Ticket)”.

Cada um deles, bem como os artistas que se apresentariam a seguir, vinha acompanhado de um elemento do universo esportivo. Jay Rock, um dos nomes da turma de Lamar que mais ganharam força nos últimos meses, por exemplo, veio ao palco como um jogador de basquete, com direito a tabela, mascote animador de torcida e fogos de artifício na hora da cesta. Em uma aparição rápida, Rock ainda mostrou seu clipe novo, “Win”, single de antecipação do disco que lança daqui a duas semanas. Na sequência, Schoolboy Q veio ao palco com um carrinho de golfe e telão inspirado no grande Tiger Woods, outra referência negra campeã. Escudado por uma grande banda, que acompanha também SZA e Kendrick Lamar, Schoolboy fez um show de meia hora cheio de marra e porrada, encerrado às 21h30.

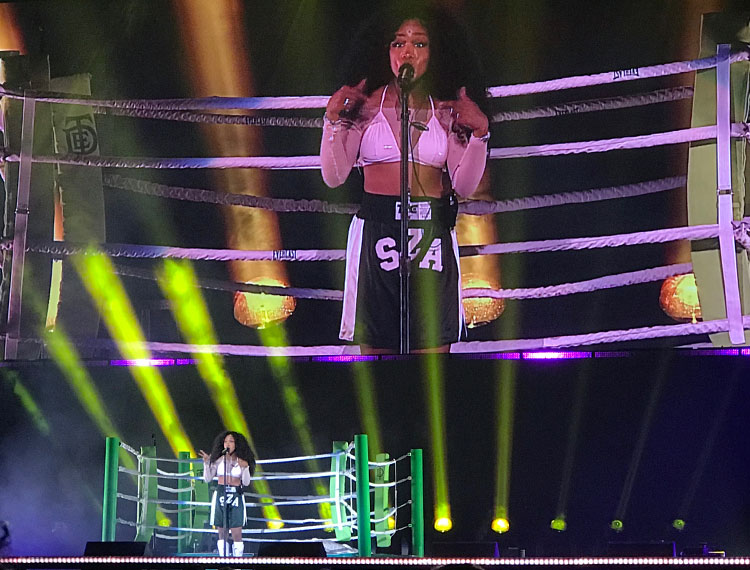

Entre uma pausa e outra, o sistema de som do Madison Square Garden ia desfilando petardos do rap, animando os mais de 20 mil presentes no espaç com, entre eles, o homem do momento Donald Glover/ Childish Gambino, dono do clipe “This is America” e o Lando Calrissian de “Solo”, novo filme da série Star Wars. Uma canção destoou, na sequência, mas não no espírito: “We Are The Champions”, do Queen, uma das mais cantadas pelo público antes do show de SZA. Uma das grandes revelações da música pop nos últimos tempos, a cantora vinha enfrentando dias difíceis. Com problemas nas cordas vocais, ela chegou a cancelar sua presença em algumas datas da Championship Tour e fez muita gente acreditar que faria o mesmo em Nova York. Bobagem: sua voz foi justamente o ponto alto de sua apresentação.

Trajada como uma boxeadora e cantando de dentro de um ringue, SZA usou todos os seus recursos – jabs, diretos e agudos – para nocautear a plateia presente, com ajuda de hits como “Drew Barrymore” (que refrão! que telão!) e “Love Galore”. O público feminino, especialmente, gostou demais, em uma clara explicação do porque representatividade é um negócio cada vez mais importante na música pop. Em pouco mais de 45 minutos, ela levou a luta com tranquilidade, sem precisar definir por pontos.

(Ressalva, porém, seja feita: horas após o show, ela chegou a publicar no Twitter que tinha problemas com sua voz e que a apresentação de NY tinha sido um teste, mas que não deu certo e que ela precisa de um tempo para ficar sozinha. As mensagens foram deletadas posteriormente, e é bastante provável que essa seja sua última apresentação em algum tempo).

Por fim, após quase duas horas e meia de música, o que todos estavam esperando: Kendrick Lamar. E ele surge do alto, em um segundo palco colocado acima do telão inferior, mostrando o seu “DNA.”. Desde o início, ele domina o lugar como quem soma “dois mais dois”, sem nem tomar “conhecimento do adversário”, colocando pedradas atrás de pedradas: na sequência vêm “ELEMENT.”, “Big Shot” e “King Kunta”. É fácil perceber que é um momento singular na trajetória de um artista que já se provou grande.

E é histórico não apenas porque ele acabou de ganhar um Pulitzer ou capitaneou em grande estilo a trilha sonora de um dos maiores sucessos do cinema recente, “Pantera Negra”, da Marvel. Também não é só porque tem um presidente racista e pusilânime na Casa Branca, em um contexto social e político que ganha cada vez mais sutilezas à medida que os dias passam.

É também porque Kendrick Lamar tem um trabalho poético acima da média e é um artista que pratica a síntese da música americana em seu som. Quem prestar atenção na poderosa banda que o acompanha, com guitarra, baixo, bateria e DJ, vai perceber que há ali jazz, soul, funk e rock. As projeções que acompanham suas canções são caprichadíssimas e a forma como ele une as cores da bandeira americana às do giroflex de um carro de polícia é tão simples que parece até fácil, mas não é. (Isso para não falar no momento “tiração de onda” quando surgem as palavras Pulitzer Kenny no telão, ou no carro de Fórmula 1 presente no palco, em menção direta a Lewis Hamilton, que também aparece nas projeções).

Já o flow poderoso de Lamar carrega consigo as marcas da língua americana, de versos bíblicos e de tudo que o rap criou nos últimos 40 anos, falando de questões históricas, mas também da atualidade de uma forma fina. O mais incrível é que ele faz isso de forma acessível, se comunicando com todo tipo de público, fazendo o chão do Madison Square Garden tremer a toda hora, de “LOYALTY.”, que em estúdio tem a voz de Rihanna, a “Money Trees” e “King’s Dead”, com a presença de Jay Rock.

É um show tão absurdo, no ponto de vista da carga de energia que o acompanha, que não há nenhum momento que possa ser considerado baixo (a famosa “hora que dá pra ir buscar uma cerveja”). E isso acontece em uma sequência de canções repletas de climas diferentes: repare, por exemplo, nas sutilezas que diferenciam “LOVE.” e “Bitch Don’t Kill My Vibe”, o primeiro hit de Lamar, apresentadas lado a lado sob a luz das lanternas dos celulares no ginásio nova-iorquino.

É especialmente no final da apresentação que o rapper se mostra bastante emocionado por estar ali, com a humildade de quem sabe que ainda está começando uma longa carreira. E não é à toa que o show se encerra com “HUMBLE.”, uma das principais canções de “DAMN.”, cantada a plenos pulmões não só por Kendrick, mas também pelo público presente. Antes de ir, porém, ele avisa: “guardem essas palavras, Nova York: nós estaremos de volta”, seguida por um estrondo e uma luz forte. É mais que um raio, é uma visão do futuro que parece que se repetirá por muitas, e muitas vezes. Amém.

– Bruno Capelas (@noacapelas) é jornalista do caderno Link, de O Estado de São Paulo. Todas as fotos e vídeos por Capelas com exceção das fotos de close (reprodução do vídeo de divulgação da Top Dawg Entertainment’s Championship Tour / Live Nation) e dos vídeos de SiR, Jay Rock e School Boy Q por David Melendez