Entrevista por Leonardo Vinhas

Como tantos ícones do século XX, a imagem de Raul Seixas (1945-1989) é mais universalmente lembrada que sua música. Difícil encontrar quem não se lembre da figura de cabelos e barba desgrenhados, óculos escuros, esquálido (ou inchado de bebida, dependendo da época) e dos hits que confirmavam sua mística individualista e porralouquista, como “Metamorfose Ambulante”, “Gita” e “Maluco Beleza”. Esse é o Raul referido – e muitas vezes, reduzido ou exagerado – que se encontra nos incontáveis livros sobre o cantor e compositor baiano.

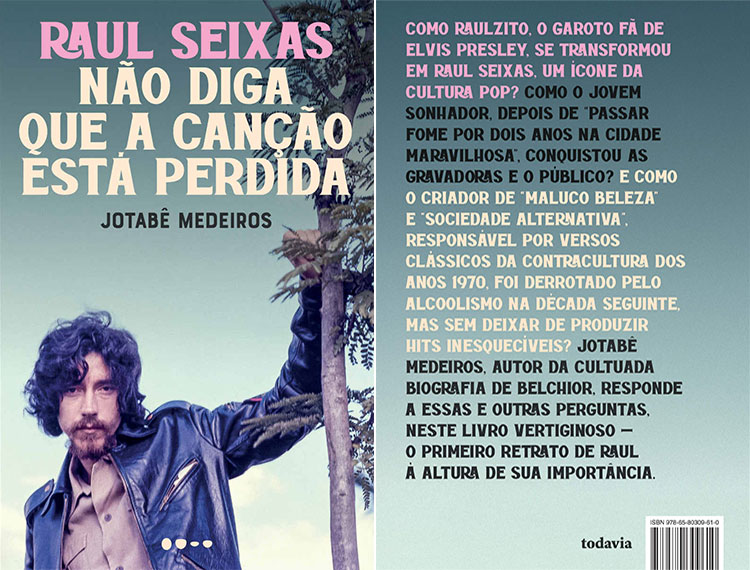

E é exatamente esse Raul que não aparece nas páginas de “Não Diga que a Canção Está Perdida”, biografia escrita pelo jornalista Jotabê Medeiros e lançada em outubro pela editora Todavia. Se em seu livro anterior, “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, Medeiros trazia uma narrativa bem-escrita, mas algo careta e elogiosa de Belchior, a obra recente vai no sentido oposto, investigando exaustivamente os fatos, a imagem e as composições do mais inventivo (e combativo) roqueiro que esse país já teve.

“É um trabalho de toda uma vida”, resume Jotabê ao fim da conversa telefônica com o Scream & Yell. Não que ele tenha passado décadas escrevendo, mas o processo de levantamento de fatos procura ir além das versões muitas vezes pouco confiáveis que já circulavam no mercado, cheias de lendas, boatos e “achismos” de fã sobre um trabalho demasiadamente complexo e sem par na música brasileira.

Essa dimensão do compositor e do anarquista de expressão popular (que também “hackeava a mídia” muito antes de algum mala criar essa expressão) é um dos maiores trunfos do livro, que também não se priva de se debruçar sobre a obra de Raul, trazendo praticamente uma análise faixa a faixa, cheias de histórias de bastidores, de todos os seus álbuns.

O autor não se privou de chafurdar em temas polêmicos, como as acusações de plágio que foram levantadas após sua morte ou mesmo o tenebroso episódio de uma invasão de traficantes em seu apartamento que resultou no assassinato de um argentino que fazia a segurança (e algumas “correrias”) para Seixas. Mesmo ciente de que tocava em temas delicados, Medeiros não esperava a repercussão de um dado trazido por sua investigação: documentos da época da ditadura militar que sugerem (veja bem, sugerem, e não comprovam) que Raul teria “entregado” o amigo e parceiro Paulo Coelho e sua companheira aos milicos, que depois seria presos e torturados.

A simples sugestão (baseada em um documento oficial, vale lembrar) levou à guerra de acusações, inverdades e frases condenatórias que tanto povoam as discussões em épocas de rede social, chegando até mesmo ao ponto de proporem o “cancelamento” de Raul Seixas, como é triste praxe nesses tempos de intolerância.

Mas Raul Seixas foi uma figura humana e um artista com uma complexidade muito maior que frases lacradoras conseguem definir. O maior mérito da biografia – entre outros – é trazer um panorama das contradições e complexidades que o envolvem, bem como os fatores que proporcionaram o crescimento do Raul “mitológico” (até a origem do brado “toca Raul!” é investigada), e a (re)apresentação de sua obra ante uma luz que a valoriza sem descambar em momento algum para o “macaquismo” de auditório.

Poucos dias após a controvérsia sobre a suposta relação com os militares ter adquirido proporções desmedidas, Jotabê conversou com o Scream & Yell e foi além da polêmica, falando sobre a diferença que existe entre trabalho e seu anterior (a biografia de Belchior), e trazendo ainda sua visão sobre alguns aspectos que seu livro apresenta com rigor jornalístico e sem julgamentos.

Logo nas primeiras páginas você fala sobre quem tentou, ao longo dos últimos 30 anos, “absolver Raul sumariamente” de qualquer acusação ou pecha que lhe imputassem. E agora, pouco antes de o livro ser lançado, veio essa polêmica envolvendo a possível colaboração de Raul Seixas com o regime militar na prisão de Paulo Coelho. Passado o calor da repercussão inicial, como você analisa essa contradição?

A primeira coisa que me parece é que na falta de, digamos assim, exemplos mais sólidos no país, temos tido dias de incineração dos ídolos em tempos recentes. Raul Seixas é como se fosse uma baliza ética para um monte de gente. Ele é meio que um oráculo, especialmente para um tipo de cidadão urbano que é bastante marginalizado, seja por fumar maconha, por fazer artesanato na rua, por ser um tipo fora da expectativa social. Para esses caras, o Raul lhes diz aonde ir, o que vestir, o que responder para os detratores. Acredito que na hora em essas pessoas viram a sugestão de que o Paulo Coelho desconfiava do Raul, é como se tivessem lhes tirado o chão. E entendo essa reação. Mas é preciso ver que o Raul nunca reivindicou esse papel [de guru]. Eu reproduzo no livro alguns relatos de quando ele se recusava a cantar algumas músicas que os fãs pediam, chegava um cara e pedia para cantar “Metamorfose Ambulante” e ele respondia: “Não vou cantar, não, essa música é uma porcaria”. Não que ele achasse a própria obra horrível, mas era para não ficar refém de si mesmo, não se repetir. A idolatria não fazia a cabeça dele. Mas não adiantou, acabaram dando a ele esse papel. E quando esses fãs mais devotos souberam disso, [a notícia] caiu como uma bomba, não quiseram saber nem quais eram os fatos. Para piorar, na internet o debate se “atomiza”.

E agora os ânimos estão mais serenados?

Acho que sim. Os livros começaram a chegar às livrarias, os fãs e fã-clubes foram lendo e vendo que… (pausa) não poupei Raul de nenhum tipo de polêmica. Falo inclusive de coisas que estavam sem ser reexaminadas ou mesmo citadas, como a história do segurança argentino que foi morto no apartamento dele (nota: Hugo Ángel Amorrotu, argentino ligado ao tráfico de cocaína que foi assassinado a tiros no apartamento do baiano). É como se houvesse uma espécie de pacto para não falar nada que pudesse enevoar a imagem do Raul. Eu não fiz o livro com esse intuito, fiz para examinar as contrariedades da personalidade dele, que ele mesmo debatia em público. Raul nunca teve a covardia em relação ao embate público.

Aproveitando que você citou as contrariedades… Você trata diretamente de todos os plágios e “apropriações” que atribuem ao Raul. Mas me parece que transparece ali certa condescendência sua para com esses plágios, como se eles não fossem uma questão ética delicada e fossem mais uma parte do folclore em torno da figura dele. Você não acha que era uma licenciosidade da parte dele? Afinal, há casos que eram mais que apropriações de trechos e ideias.

Deixo o julgamento para o leitor. Eu aponto todos: são 12. Conforme fui ouvindo os discos e reconhecendo, ou ouvindo falar, fui averiguar e cheguei a esse número. Entre eles, alguns que podem ser debatidos, por serem inspirações ou citações ou até sátiras. Já outros, como “Rock das Aranha” e “Killer Diller” (do proto-rocker Jimmy Breedlove) eram parecidos demais para tentar atribuir como citação, era quase uma cópia nota por nota. Fazendo uma análise matemática, ele tem 12 plágios em meio a mais de 300 canções próprias, e não sei se seria totalmente bom ou saudável condenar uma obra inteira por alguns deslizes éticos. Eles precisam ser apontados, não podem ser vistos como se fossem nada. E falo de todos os originais que ele usou: Byrds, Elvis, Beatles… Mas ele fazia isso de forma tão aberta e irresponsável que às vezes não sei se era uma provocação consciente. Mas isso já não posso afirmar, porque ele não foi inquirido sobre isso em vida, e isso foi uma falha da imprensa da época. Se o jornalista ouvisse o disco naquela época – e Elvis ou Beatles não eram exatamente desconhecidos – tinha que apontar isso. Não foi apontado porque ele desfrutou desse habeas corpus da irreverência, da iconoclastia. Mas como compositor, ele é de uma originalidade fudida, desde o começo. É um debate que eu estou te propondo: não seria moralismo demais julgar esses casos com base nos princípios da legalidade e da ordem?

Outra coisa que fiquei em dúvida, e que me parece ser o único ponto da carreira dele que não ficou detalhadamente descrito no livro, é como ele conseguiu moral para fazer o primeiro disco solo de fato, “Krig-Ha, Bandolo!” (1973), com tanta moral na gravadora e tanto dinheiro, já que os anteriores – com os Panteras (1968) e o “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista” (1971) – não tiveram sucesso algum.

Foram dois fatores. O primeiro é que ele entrou no coração da indústria como produtor e já podia abrir a porta de um gabinete e se apresentar sem ser enxotado. O Raul trabalhou muito com diretores de gravadoras, como Rossini Pinto, Mauro Motta, o próprio Renato Barros (de Renato e seus Blue Caps, uma das forças da indústria na época), ele trabalhou com todos e ficou amigo de todos, só que ele não parou com a própria cabeça. A cabeça dele começou a ser alimentada com todo o repertório internacional da CBS, como o blues rock inglês. O encontro com o Leno (que antes fazia a dupla com Lilian) também foi muito importante, pois ele tinha certa inquietação para produzir um disco autoral, e o Raul se tomou por esse esforço, se inspirou. E outra coisa – que está no livro – é que o Menescal deu a ele o status de artista. Depois que ele mostrou 10 músicas para o Menescal – “Ouro de Tolo” entre elas – ele falou: “Esse moleque simplesmente está em outro nível”. O próprio Menescal falou pra mim que era surpreendente, que ele ficou abismado. Ele deu então a chance de gravar o disco com boas condições, mas era uma arma com uma bala só. Se não desse certo… Mas foi aí que ele virou um fenômeno, e ganhou depois mais status para fazer o segundo disco.

O que mostra que na época realmente havia espaço para algumas apostas, mesmo com todo o processo industrial e padronizado que havia.

Nessa época, os caras (diretores de gravadora) acreditavam que a ousadia podia ser premiada, pelo menos em alguns casos. Isso era típico do período. O “Sociedade da Grã-Ordem…”, com seus ruídos e invencionices sonoras, influências do Frank Zappa e do Pink Floyd – quando que isso ia sair por uma gravadora hoje? Eles acreditavam nisso, porque acontecia às vezes. Mas vou muito atrás dos discos dos bregas para os quais o Raul compôs, porque ali ele desenvolveu uma linguagem e poderia ter seguido dentro dela para simplesmente ganhar dinheiro. Ele sabia como fazer isso. Mas isso não o satisfazia, porque ele não queria apenas ganhar dinheiro. Raul queria confrontação, queria ser libertário, essa era a criação dele.

E tendo biografado dois nomes dessa época, você viu muito dessa história. Quando essa tomada de risco foi sendo deixada de lado?

A mudança começou com os “grupos de trabalho” que as gravadoras montaram, que eram os debates internos para discutir estratégia de mercado, os avanços das técnicas de marketing por cima da capacidade criativa dos artistas. O Raul e o Paulo Coelho se insurgiram contra isso, mas não foi o suficiente para barrar esse movimento.

Biografias são muito demandantes para um pesquisador e escritor. A do Raul é a segunda que você fez. Qual foi o aprendizado que você trouxe da biografia do Belchior que o levou a fazer coisas diferentes na do Raul?

Tem muitas coisas que precisavam ser examinas na história do Belchior. Não tinha praticamente nada sobre ele: livros, artigos… Era mais difícil, pois era uma literatura inaugural. Do Raul, há mais de 60 livros, todos muito memorialísticos, cheios de depoimentos pessoais, unilaterais. Era muita coisa, e eu precisava equacionar o que era verdadeiro, o que era revelador, e o que eu queria desse personagem.

Ainda assim, vejo uma diferença grande nos textos dos dois livros. A do Raul traz mais detalhes dos fatos e contraposições de visões. A do Belchior parece, em muitos momentos, uma biografia de fã. Jornalística, mas ainda com um amor grande pelo biografado. Já a do Raul é diferente: existe o afeto, mas vejo mais análise, mais vontade de compreender.

Você tem toda a razão. Belchior tinha e tem tudo a ver comigo. A elaboração lírica dele, a poética, fazia tanto efeito em minha alma (ri)… Isso permanece até hoje. [A obra do] Belchior tem uma capacidade de me emocionar muito grande. O Raul faz uma música convocatória: “Vamos para o pau, para o confronto”. Ele é o primeiro artista a examinar o consumismo na música brasileira, por exemplo. Ele via isso com agonia e tratava com sarcasmo, em várias canções. Isso é coisa de um rebelde, um cara que não quer ser aprisionado pelas convenções sociais. Esse escopo tinha que ser compreendido. E tem o efeito sociológico do Raul, que baliza a ética de uma legião de deserdados pela sociedade, como eu falei no começo. Ao mesmo tempo, a obra do Raul e a própria persona dele foram escanteados pelo bom gosto reinante por um bom tempo. Tinha um preconceito de classe, e eu precisava examinar com certo distanciamento para compreender esse fenômeno. Eu não era tão próximo do Raul como eu era do Belchior, então eu tive que examinar com um tipo de capacidade científica, meio sociólogo. É o livro mais complicado que fiz na vida por causa disso. Eu parava por dias para pensar sobre um assunto, literalmente: o que é que isso significa? O que significa ele fazer quatro músicas sobre trens? De onde vem essa obsessão? E cada aspecto tinha que ser amarrado com a história da vida dele. É uma biografia mais complexa, e um personagem idem. Apesar do mistério do seu desaparecimento, Belchior, ele viveu 60 anos, a maioria deles da maneira que quis. O Raul era mais autodestrutivo, morreu com 44 anos. Ele se conduziu ao próprio final. Outro aspecto mais forte nele é o misticismo, ele não acreditava só nas coisas do intelecto. E para mim isso é muito mais difícil, porque sou ateu, sou descrente, não acredito em nada. Por isso é duplamente difícil entender um cara que acreditava em discos voadores, em magia e meditação. Mas tentei respeitar tudo isso e examinar com atenção e profundidade, sem julgar.

Raul era místico, mas muitas vezes dizia não acreditar em correntes ou escolas de pensamento, nem seguir crenças muito organizadas. Até por isso ele falava que a única religião dele era o “raulseixismo”, mas no sentido da individualidade, tal como nos versos de “Eu Sou Egoísta”. Não deixa de ser curioso ver que tantos fãs não entenderam a própria individualidade e dizem eles mesmos professar o “raulseixismo”.

Ele sempre demonstrava incômodo com isso, Ele queria ser um homem comum. Mas ao mesmo tempo em que ele se afastava disso, ele se aproximava dos fãs mais… lúmpens, digamos. Ele ficou de cueca nas Grandes Galerias (no Centro de São Paulo) porque ficou bebendo com esses fãs nos bares da região. E eles levaram tudo, até as calças, como suvenir. Ele tinha essa vontade de estar com esses fãs, não se afastar deles.

Um dos lados mais complicados do biografado é a paternidade. Raul praticamente não conviveu com duas de suas filhas (Simone e Scarlett), e faleceu quando Vivian (Vivi Seixas) era muito jovem. Você optou por não falar com elas?

Não falei com nenhuma delas. A única que teve mais contato foi a Scarlett (filha de Raul com Gloria Vaquer) e ela nunca quis falar. A Vivi Seixas era bebê, o depoimento seria de sentimento, não sobre fatos. O filme (“O Início, o Fim e o Meio”, documentário dirigido por Walter Carvalho em 2011) tem isso, os parentes falando de forma saudosa, mas o que isso acrescenta a uma biografia? As cartas que ele enviou para a Scarlett, essas contam tudo sobre o tipo de angústia que mexia com ele, fala do sentimento em relação a todas elas, de ter sido impedido de ver a Simone, da impossibilidade de ter visto a Scarlett por questões de carreira. Ele queria se reunir com ela, não conseguia e isso o angustiava.

De alguma maneira, esse distanciamento das filhas pode ter contribuído com o processo de autodestruição do Raul?

Eu reproduzo uma dessas cartas que ele escreveu para a Scarlett no livro, e ela é reveladora, mas não poderia dizer que foi isso que o conduziu. A autodestruição do Raul era um comportamento progressivo, que veio junto com a fama. Ele não lidou bem com a fama.

Com a perspectiva de quem mergulhou fundo na história, como você olha para a obra do Raul hoje?

Se você olhar o que temos hoje em relação a artistas que propõem rupturas profundas – sociais, existenciais – a gente não tem… (hesita) Eu não vou cometer o mesmo erro do Milton Nascimento (nota: em uma entrevista à Folha, o cantor declarou que “a música brasileira está uma merda hoje”), a gente tem alguns ótimos nomes – mas com a repercussão pública do Raul são poucos. Temos Racionais, com o teor político forte, outros de teor estético muito apurado, mas com essas qualidades todas reunidas, não temos mais ninguém. O Raul estava imantado dessa condição de rebelde, de ser o cara que incita as hostes da rebeldia. Tem artistas com uma performance muito profunda, uma entrega de verdade: Jonnata Doll, André Prando, Juvenil Silva. Eles dão tudo no palco, não entendem a coisa como um trabalho, e sim como uma profissão de fé. Se não tiver entrega, não tá bom para eles. Isso é Raul Seixas. Mas eles não têm o apelo popular, o acesso ao público que o Raul tinha. Os caras que estão entendendo isso, esse papel do Raul, eles vão de encontro a ele para se imantar desse espírito. O Jim Morrison tinha a coisa meio xamânica, o Raul era isso também. E os caras que estão com as carreiras ainda ascendentes precisam dessa energia, e o Raul é o cara que dá essa energia.

E ainda baseado nesse mergulho histórico que você fez, que discos você considera essenciais para alguém que não conhece, ou conhece superficialmente, a música de Raul Seixas? Por que parte da extensa discografia uma pessoa que não tem toda essa informação pode chegar e pensar: “cacete, realmente esse cara não estava na curva?”

‘Metrô Linha 743” (1984) é um disco fascinante e feito na linha descendente da carreira. As metáforas ali, os jogos de palavras, os “canibais de cabeça” (metáfora presente na faixa-título), você tem todo um manual libertário. Está entre o que significa o establishment e ser o cara que se opõe a esse mesmo establishment, quais são as estratégias de poder para tirar a autogestão dos jovens. Tá tudo ali, cara (nota do editor: “O vinil de ‘Metrô Linha 743’ foi relançado recentemente em edição luxuosa pelo Selo 180). “A Panela do Diabo” (1989) é um puta disco, feito no crepúsculo. É certo que é muito mais Marcelo Nova, mas Marcelo Nova é muito mais Raul do que ele pensa. Os dois são a mesma coisa naquele disco. Tem discos onde você vai ter que garimpar algumas coisas, mas o “Novo Aeon” (1975) é onde o cara que não conhece Raul pode ter uma das maiores surpresas.

– Leonardo Vinhas (@leovinhas) assina a seção Conexão Latina (aqui) no Scream & Yell.

Tem algo no Brasil que é a questão de se querer sempre um consenso na história. E por isso talvez tenha havido essa reação ao Raul do Jotabê. Mas é pra isso mesmo que serve uma boa biografia. Por isso ela se torna válida e relevante, da mesma forma que a autobiografia da Rita Lee e do Erasmo e a biografia do Gil (puro texto de fã) não se tornam relevantes.

Um detalhe sobre o plagio de Rock das aranha é que Raul em uma entrevista foi questionado e admitiu o plagio. Nao lembro quem era o entrevistador que disse ter tocado Rock das aranha e em seguida Killer diller na radio. Raul ainda fala que entregada bicho.