por Leonardo Vinhas

Duas grandes mudanças já se notavam na edição de 2016 do festival El Mapa de Todos, em Porto Alegre, se comparada aos anos anteriores: o número menor de atrações (11, contra 18 do ano passado) e a ausência do bar Opinião entre os locais dos shows. Uma olhada mais atenta revelaria outra mudança, tão importante quanto: uma escalação onde o rock era apenas um ingrediente.

É justo dizer que todas as mudanças são coerentes. Afinal, apesar da predominância roqueira em anos anteriores, o festival nunca se propôs a ser “de rock” – seu nome, tirado de uma canção do compositor uruguaio Daniel Viglietti, refletia tanto a proposta de integração latino-americana pela música como a integração de estilos e correntes musicais. E dessa forma, a organização optou por concentrar as apresentações em lugares mais focados no objetivo artístico.

“O Opinião é um ótimo lugar, mas nos shows em bares você sempre vai ter as pessoas que só ficam bebendo e conversando, ignorando quem está se apresentando. Nos anos anteriores, pudemos ver que existe um grande público que está interessado na música, que sai de casa exatamente para esse fim, e que quer um espaço onde possa ouvi-la com conforto, acústica adequada e boa visibilidade do palco”, explicou Fernando Rosa, organizador do festival.

Já a diminuição do número de atrações ocorreu por conta da perda de muitos dos patrocinadores – permaneceu apenas a Petrobras. A restrição orçamentária forçou a curadoria a ser mais enxuta, mas ao contrário de acanhar as escolhas, acabou levando à escalação mais ousada até o momento.

Já na abertura, ocorrida no belo e centenário Theatro São Pedro, a ousadia se mostrou válida. Coube aos peruanos do Vieja Skina, banda praticamente desconhecida no Brasil, a missão de abrir a sexta edição do El Mapa. Instrumental e com uma disposição incomum de palco – os cinco “metaleiros” à frente, com três saxes, trompete e trombone – ganharam o público logo na primeira música. Embora puxada no palco pelo trombonista Giacomo Novella, fica evidente que a arquitetura musical da banda vem do guitarrista JMT, que orienta a dinâmica em riffs imprevisíveis e várias digressões psicodélicas. Assim, por mais que a própria banda se defina como “ska tradicional”, o que sai das caixas de som é uma irresistível recriação peruana do ritmo jamaicano, um show para fazer anjos e demônios sacudirem as asinhas juntos, Gabriel e Belzebu improvisando coreografias de entortar os joelhos. Showzaço.

Lafayette & Os Tremendões vieram na sequência. Provavelmente não há Estado no Brasil onde a Jovem Guarda seja mais reverenciada que no Rio Grande do Sul, e a presença na plateia de músicos de várias gerações do rock gaúcho – Jéf, Frank Jorge, Luís Vagner (Los Brasas), Carlo Pianta (Graforreia Xilarmônica), Gustavo Telles (Os Escolhidos) e outros – era uma evidência a mais disso. Não faltavam também sessentões dispostos a escutar ao vivo o som do órgão Hammond B3 que marcou sua juventude. Também havia uma sincronicidade poética: foi Fernando Rosa quem apresentou o fã Gabriel Thomaz ao então esquecido tecladista, permitindo a formação da banda. Porém, a verdade é que o som docinho e nostálgico da banda não conseguiu gerar a mesma comoção dançante dos peruanos, e a queda do nível adrenal foi notável. A discrepância ficou um pouco pior pela decisão de fazer um repertório extenso (26 canções), e a participação de Diego Medina nas versões de “Se Você Pensa” e “Amada Amante” foi decepcionante. Na terça parte final do show, só os fãs (e Lafayette tem muitos em Porto Alegre) permaneciam, dançando ao som das faixas mais roqueiras do repertório, que haviam sido guardadas para o fim. Uma observação: por mais que a banda tenha a proposta de dar a Lafayette seu merecido valor, a bajulação de Gabriel Thomaz, que elogia exageradamente o companheiro, torna-se cansativa após o elogio ser repetido 10 vezes.

A sexta-feira de shows no Salão de Atos da UFRGS teve seus ingressos esgotados há mais de um mês, “culpa” do Onda Vaga, que há anos era requisitada não só na capital gaúcha, mas também em municípios do interior, como Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas – dos quais saíram até excursões para o show. Os 1.000 ingressos colocados à venda se esgotaram em poucos dias, e ainda era possível encontrar quase 200 pessoas do lado de fora do teatro, esperando inutilmente que mais ingressos fossem liberados.

A Milongas Extremas foi a escolha precisa para abrir a noite. Os uruguaios fazem jus ao seu nome de batismo, intensificando a força e a temperatura de suas canções de estrutura milonguera. Os quatro violões têm mais peso e volume que muita banda com duas guitarras, baixo e bateria por aí, e a interação entre os quatro instrumentistas e cantores completa a receita com carisma. Se o Vieja Skina se apropriava de um estilo “estrangeiro” ao inserir elementos da música de seu país, o Milongas Extremas vai na outra pista, levando adiante o gênero musical mais emblemático de seu país ao incorporar a inspiração roqueira sem soar como “mistureba”, macumba para turista ou truque exótico. Suas (boas) gravações de estúdio ainda não traduzem a experiência ao vivo com justiça, por isso se puder vê-los ao vivo, não deixe a oportunidade passar.

A escolha de Vitor Ramil como “recheio” da noite também tinha razão de ser: milongas são parte essencial de seu amplo repertório, e o compositor é muito querido e valorizado pelo público gaúcho. Porém, depois da energia liberada pelos uruguaios, fica difícil ter a concentração necessária para apreciar um repertório mais plácido e contemplativo. Ramil é bom intérprete e violonista melhor ainda, mas suas crônicas do universo gaúcho não são tão facilmente assimiláveis como os versos de Mario Quintana ou a prosa de Luis Fernando Veríssimo (presente na plateia da noite anterior, diga-se). Ainda assim, foi recebido com respeito, atenção e, no caso de “Ramilonga” e “Noite de São João”, entusiasmo.

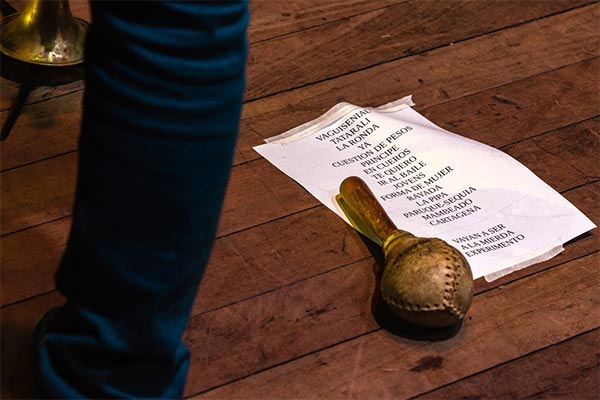

Mal acabara show de Ramil, já havia coros de “olê, olê, olê, olêêêêêê… Ondaaaa… Vaga…” Uma banda que nunca teve um disco editado no Brasil, não soa em rádios e só havia tocado no país em 2011, no Rio e em São Paulo, despertava comoção em um público ansioso, com faixa etária predominantemente entre 20 e 25 anos. Abrindo o show com a canção-tema da banda, e emendando “Tataralí” e “La Ronda”, hits do álbum “Magma Elemental” (2013), terceiro e mais recente álbum, a banda fez o público se levantar das cadeiras e não sentar mais. A diferença em relação às suas apresentações anteriores no Brasil era gritante: antes uma boa e carismática banda acústica, agora são uma unidade segura e potente, com vocação para banda de estádio.

As canções dos primeiros discos, “Espiritu Salvaje” (2008) e “Fuerte y Caliente” (2010), ganhavam mudanças significativas em arranjos e andamentos sem descaracterizá-las, tornando mais intensos hits como “Jovens”, “Ir al Baile”, “Sequía de Amor” e outras (“Como que No”, em especial, foi de arrepiar). Perto do fim, durante “Cartagena”, um grupo de cerca de 50 garotas subiu ao palco para dançar, no que foi imediatamente seguido por um número ainda maior de meninos e meninas. Ou seja: em uma espécie de “ondavagamania”, mais de 100 pessoas se puseram em excitação dançante à frente da banda no amplo palco do teatro, os que permaneciam na plateia não paravam de dançar, e o quinteto (que é acompanhado por outros três excelentes músicos) não se avexou, executando os melhores momentos de sua performance sem recorrer a expedientes populistas. O caminho que o Onda Vaga vem construindo é o da grandeza – comercial e artística. E Porto Alegre foi um degrau importante nesse trajeto.

No sábado, tudo começou a partir das 16h no Centro Cultural da Santa Casa – sim, um teatro nas dependências de um hospital, outro espaço recente na cena porto-alegrense. Talvez como consequência da peculiaridade da locação, do horário vespertino e da ousadia da escalação, as primeiras atrações não chegaram a ter nem um terço dos 100 assentos ocupados, situação que só mudaria depois das 19h. O primeiro show deu um tom mais calmo e contemplativo: os Irmãos Carrilho, de Curitiba, assumem com gosto na música caipira, sem misturas, mas também sem reverência excessiva ao passado. Alexandre e Matheus (que não são irmãos na “vida real”) são bons instrumentistas e melodistas, e canções como “Calma” e “Trem” têm nítida vocação pop. O repertório ainda tem momentos incipientes – a dupla poderia aproveitar melhor seus recursos vocais, e os momentos de dois violões ainda não são tão ricos como os que exibem violão e bandolim – mas se eles continuarem sem medo rumo à sua intenção de fazer autênticas canções rurais contemporâneas, não será de surpreender se ganharem projeção e reconhecimento nacionais.

Apesar das intenções roqueiras, o excesso de “namasté” da gaúcha Ana Muniz transformou a calmaria em modorra para qualquer um que não estivesse vestido com estampas de inspiração indiana e falando de “energias” a cada duas orações. Ana canta muito bem e é acompanhada por um power trio mais que competente, mas sua música deve demais à estética rock-riponga de DCE dos anos 70 (ou 90), e agradou apenas os (poucos) fãs que foram vê-la. A sensação de se estar presenciando algo honesto, mas datado e ainda em formação, foi inevitável.

A atração seguinte, François Peglau, também tinha olhos no passado – no caso, a new wave de Talking Heads, Devo, B-52’s e Elvis Costello da época dos Attractions. Mas o peruano e sua ótima Fracaso Band olham para trás para poder saber o que vem pela frente, e entregam um pop sacana, inteligentíssimo e muito dançante. Se Beck fosse peruano, tivesse apreço pelo reggae e também curtisse uma banda mariachi, e se… Bem, deixemos os “ses” de lado e digamos que o som de François é um daqueles presentes que a vida te dá. Mesmo com a cara fechada da banda (só o carismático Peglau parecia estar se divertindo), fizeram um ótimo show, dançante e cheio de possíveis hits como a enlouquecida “Costa Rica”, “So Sad” e “La Fiesta Terminó”. Pena que foi breve (menos de 40 minutos) e que poucos o viram.

Mas o Alabê Oni, que já tocou em mais de 120 cidades no país, tinha mais convocatória e trouxe mais público à casa. Mais que isso, o quarteto de percussionistas gaúchos trouxe a espiritualidade e a alegria que Ana Muniz buscava e não conseguiu encontrar. Toques africanos dos mais variados resgatam a herança afrogaúcha que boa parte do país (e do próprio Estado) ignora, ou finge ignorar. O aspecto “folclórico” morre logo na primeira canção: a banda se entrega integralmente ao que está fazendo, e consegue projetar isso para o público. Logo tinha gente de todas as idades com sorrisão no rosto e sacudindo as cadeiras enquanto cantava as canções – com letras em ioruba e em português.

Com o ambiente transformado, Los Pirañas subiram despojados ao palco e… Olha, melhor transcrever aqui o que anotei no meu bloco de notas antes de jogá-lo em algum canto e sair pra dançar: “uma chapaceira jungle com guitarras de fazer a mais louca chicha parecer canção de ninar”. Impreciso, sim, e a banda não ajuda a ser mais exato, já que define seu som como “ruidismo tropical”. Dá para dizer que tudo que já soou em vilas e clubes colombianos é transformado pelo trio em uma acelerada sequência rítmica atual em nível subconsciente. Talvez até subcutâneo… Pedro Ojeda é um dos maiores bateristas das Américas, o guitarrista Eblis Alvarez apresenta timbres e riffs que você certamente nunca ouviu antes, e o baixista Mario Galeano cria uma base indestrutível (e, ao mesmo tempo, maleável), para sustentar e direcionar isso tudo. Que espetáculo!

Apresentado por Fernando Rosa como “um gaiteiro, só que numa onda meio Radiohead”, Aluisio Rockembach veio acompanhado de um percussionista, um baixista/saxofonista e um violonista. A comparação com a banda britânica pode valer na remota semelhança física entre o músico pelotense e Thom Yorke, e no fato de ambos não fazerem o que se esperaria de alguém em seus “papéis”. Mas o que Rockembach faz é agregar influências de música erudita, jazz e pop à sua base plena de chamamé, xote e vaneirão, entre outros estilos. Se a descrição te pareceu demasiado “folclórica” ou mesmo “acadêmica”, esqueça: o som de Rockembach é orgânico e envolvente, capaz até mesmo de tornar uma canção desgastada pelo excesso como “Oceano”, de Djavan, e transformá-la em algo muito bonito. Fito Páez também foi homenageado com uma simpática releitura de “11 y 6”, mas o destaque fica para o repertório próprio, especialmente a surpreendente “Valsa do Palhaço”. Uma bela e inusitada maneira de encerrar a noite – e o festival.

A organização do El Mapa de Todos apostou na diversidade de gêneros e na mudança de espaços físicos. Apesar do início morno do dia 14, a transformação se provou frutífera. É verdade que teatros proíbem a venda de comida e bebida, o que faz a diferença para uma parcela significativa do público. Mas ao insistir em privilegiar a música em detrimento da “experiência de festival”, como diz o jargão marqueteiro corrente, o festival é fiel à sua ideia de acreditar que a música merece respeito, atenção e pode ser impactante e transformadora. Que essa premissa se solidifique cada vez mais, e continue a atrair cada vez mais público para ela.

– Leonardo Vinhas (@leovinhas) assina a seção Conexão Latina (aqui) no Scream & Yell. Todas as fotos são de Paulo Capiotti/El Mapa de Todos

Leia também:

– El Mapa de Todos 2012: Exemplo de qualidade e perseverança, festival chega ao ápice (aqui)

– El Mapa de Todos 2013 exibe programação inteligente e respeito de um bom público (aqui)

– El Mapa de Todos 2014: Buenísima onda que ameaça ficar mais valorosa a cada edição (aqui)

– El Mapa de Todos 2015 apostou na diversidade de gêneros e acerta novamente (aqui)

Leonardo – sobre Ana Muniz = q beleza! 1º não vi que tinha alguém entrevistando o público(todo) ou mesmo parte – sim – para chegar a conclusão=…. e agradou apenas os (poucos) fãs que foram vê-la….certamente se baseou em entrevista feita após o show. Só observar…não sei..estava lá e o que vi foi diferente – como tu, me atrevo a dizer que, entre modorra e público contemplativo, existe uma grande diferença. Me permito também dizer que seria mais honesto tu dizer que esta foi a tua impressão e não=,,,, modorra para qualquer um que não estivesse vestido com estampas de inspiração indiana e falando de “energias” a cada duas orações…. muita pretenção!

Destaco e posso afirmar que – algumas – e não todas pessoas que assistiram o show conversaram com ela pessoalmente e posteriormente via rede social – manifestando terem gostado do show. E não eram fãs e não tinham assistido a nenhum show anterior – então não da para concordar com a suposição que fez de que o show agradou apenas os poucos fãs que foram vê-la – no mais, o que destacou são opiniões tuas e quanto a isto só posso dizer que são relevantes e na inteligência e humildade da Ana e banda certamente vão levar em conta – eu como pai e e um bocado de gente que é fã – gostamos da abordagem e tema que a Ana utiliza – essa que tu apelidou de “Namasté”. Essa abordagem é honesta e reflete o que ela vive e aprende no alto de seus 18 anos. Valeu – grato