textos de Leandro Luz

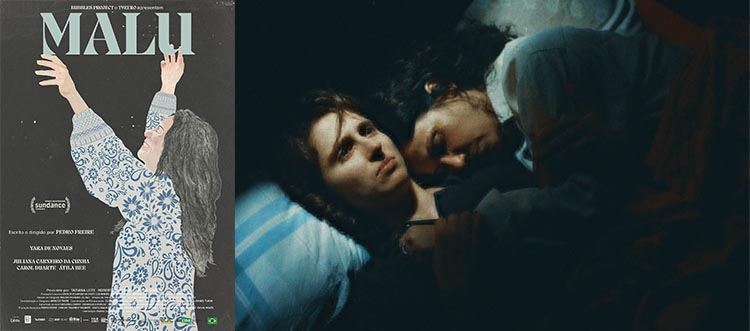

“Malu”, de Pedro Freire (2024)

Muito tem se falado do elenco de “Malu” (2024), que de fato apresenta um trabalho primoroso tendo como epicentro a atriz Yara de Novaes, cuja performance cresce em diálogo com as presenças de Juliana Carneiro da Cunha, Carol Duarte e Átila Bee. Malu, a protagonista, é uma atriz idealista de espírito livre, moradora de uma casa situada na região periférica do Rio de Janeiro na qual sonha transformar em um centro cultural, com direito à construção de um teatro de bolso e de um “cineminha” para a molecada. A personagem, inspirada na mãe do próprio diretor (Malu Rocha), viveu seus dias de glória durante a ditadura militar, ocasião em que pôde performar o desbunde característico de sua geração para confrontar a caretice vigente. Conta inúmeras vezes, a quem tiver disposição para ouvir, os seus planos arquitetônicos para a casa e as inveteradas histórias que compartilhou com Plínio Marcos e outros dramaturgos importantes da época. O rancor que sobra para o ex-marido é constantemente transformado em amor e carência no diálogo com a filha, interpretada por Carol Duarte, que se destaca nas cenas que exigem maior força dramática. A parte mais cômica, ainda que em sua dimensão trágica, fica por conta de Juliana Carneiro da Cunha que vive Lili, mãe de Malu, muito religiosa, avessa ao baseado que a filha fuma diariamente e cega diante do seu preconceito para com Tibira, personagem de Átila Bee, que mora nos fundos da casa. O olhar de Pedro Freire, auxiliado pelo trabalho de fotografia brilhante desempenhado por Mauro Pinheiro Jr. (certamente um dos maiores diretores de fotografia de sua geração), conduz a simples trama e as complexas modulações com um frescor surpreendente. O que o diretor e o fotógrafo tiram dos poucos ambientes que filmam é uma proeza. Atravessamos os anos junto com as personagens, apoiados pela câmera vibrante de Mauro e pelo magnetismo de Yara de Novaes. Este é o primeiro longa-metragem de Pedro Freire, que sai do Festival do Rio premiado com o Troféu Redentor de Melhor Longa-Metragem de Ficção da Première Brasil – prêmio que o júri optou por dividir com “Baby” (2024), de Marcelo Caetano.

“Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinícius”, de Emílio Domingos (2024)

Documentário realizado com muito esmero e boas ideias por Emílio Domingos, cineasta que está em um namoro bem sucedido com a música brasileira já há um bom tempo – desde o início de sua carreira, aliás, com “Pretinho Babylon” e “L.A.P.A.”, ambos dirigidos com Cavi Borges em 2007. Em “Os Afro-Sambas, o Brasil de Baden e Vinícius”, o arquivo respira e as músicas soam bem demais na sala escura. O diretor, em parceria com seu montador, Diego Quinderé de Carvalho, opta por organizar o material em torno das canções do disco, uma ode à música brasileira e ao melhor jeito de escutá-las: em alto e bom som. É ótimo que cada uma das oito faixas do álbum tenha o seu momento, funcionando como ponte para elementos que ajudam a contar a história das biografias de seus dois criadores e dos artistas, produtores e técnicos que giraram em torno das gravações. As informações acerca da participação do Quarteto em Cy e do “côro desafinado” são bem valiosas, e as tergiversações protagonizadas por Maria Bethânia garantem um respiro necessário para que possamos ligeiramente fugir do objeto central de discussão do filme. Há uma contextualização bastante objetiva de como a música brasileira era percebida entre 1962 e 1966, período no qual o conceito de “afro-samba” foi fabulado por Baden Powell e Vinícius de Moraes e todas as músicas do disco – e ainda algumas que ficaram de fora – foram compostas. Na medida em que um projeto como esse consegue se sustentar financeiramente (a Warner é coprodutora do filme), há de se compreender as concessões, conscientes ou não, que precisaram ser feitas: as entrevistas comportadinhas e a interrupção um tanto incômoda do fluxo de algumas elucubrações são os exemplos mais gritantes. As presenças de medalhões como Nelson Motta, Marcos Valle e Roberto Menescal também puxam o filme para baixo – sobretudo por serem figurinhas carimbadas em documentários musicais feitos no Brasil -, resguardando o máximo respeito aos três. Não obstante, temos Kiko Dinucci e Russo Passapusso (este último, por sinal, aparentando curtir uma excelente “brisa”) para sacudir a poeira das velhas histórias e pensar no que pode um disco de 1966 apontar para o futuro.

“Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa (2024)

Após ter feito sucesso (na medida em que um documentário brasileiro consegue fazer sucesso) com o sensível e íntimo “Elena” (2012) e ter desenvolvido o seu olhar como cineasta com o pouco visto “Olmo e a Gaivota” (2015, codirigido com Lea Glob), Petra Costa se lançou aos grandes temas da política brasileira. A partir de “Democracia em Vertigem” (2019), seu hit cujo selo Netflix ajudou a impulsionar, as características da diretora no trato com a linguagem cinematográfica – narração em voz over bastante particular, reflexões alongadas acerca de determinados temas, cuidado com o ritmo e a função narrativa da montagem – passaram a servir ao debate público e à construção de narrativas que tentam dialogar de maneira aberta com as feridas de um país dividido. A novidade em “Apocalipse nos Trópicos” (2024), seu mais recente trabalho, é observar os fenômenos políticos sob o ponto de vista da influência da religião, sobretudo nos últimos vinte anos. O filme investiga a atuação de líderes religiosos por trás de lideranças políticas, elegendo como protagonista ninguém mais, ninguém menos do que Silas Malafaia, o pastor neopentecostal, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que vem sequestrando as mentes da população desde que “invadiu”, há praticamente três décadas, a rede de televisão aberta do país. Carismático, posando de bom moço com sua família de comercial de margarina, Malafaia vomita absurdo atrás de absurdo, seja na conversa que estabelece com a equipe do documentário, seja nas imagens de arquivo as quais os montadores elegem como relevantes para contextualizar historicamente a situação. Aliás, a montagem, apesar de bem conduzida, às vezes cria algumas equivalências bastante equivocadas, como se tivesse que prestar contas pelo fato de Malafaia ter apoiado Lula em 2002 e 2006. Por mais que eu genuinamente goste da Petra Costa, formalmente o seu trabalho, tão institucional, se diverte muito e se revolta pouco com o mundo que observa.

Leia mais sobre o Festival do Rio

– Leandro Luz (@leandro_luz) escreve e pesquisa sobre cinema desde 2010. Coordena os projetos de audiovisual do Sesc RJ desde 2019 e exerce atividades de crítica nos podcasts Plano-Sequência e 1 disco, 1 filme.