por Adolfo Gomes

Pode um filme inteiro convergir, rigorosamente, para uma única sequência? Às vezes, no cinema de Brian De Palma, tem-se a impressão de um trabalho dessa ordem, no qual tudo vai se orquestrando para fazer erguer tal monumento – o chamado clímax. É o banho de sangue em “Carrie” (1976), são as escadarias da estação de trem em “Os Intocáveis” (1987) e por aí vai…

De Palma alcança seu milagre conforme o evangelho da progressão narrativa, da criação do suspense, através dos códigos e objetos que já nos são familiares.

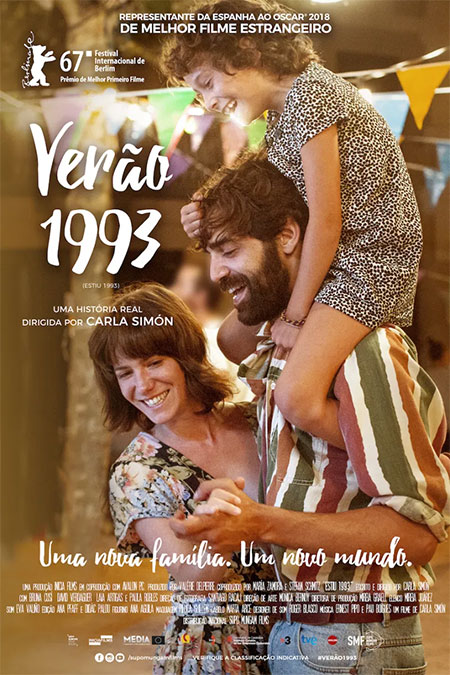

Carla Simón, não. Em “Verão de 1993” (‘Estiu 1993”, 2017), a realizadora catalã chega a esse momento raro de, através de uma cena, dar conta de toda uma vida, de conter quase toda a extensão comum à experiência humana; por meio de uma completa desdramatização. É uma sequência construída a partir de gestos lúdicos, ancestrais – e que decorre de uma realidade objetiva, prosaica, quase imperceptível na imagem (em plano geral), mas arrebatadora no campo sonoro – ouvimos antes de ver, o fenômeno em curso. Simón extrai dali, em olhar generoso e austero, o movimento implacável da dor avançando sobre a infância, a origem de um processo de amadurecimento a que todos somos cúmplices e solidários com a personagem.

O cinema espanhol tem uma longa e bela tradição do flagrante dessa etapa inaugural da vida. As crianças como catalisadoras das tramas de repressão, medo, morte e maldade – de “Cria Cuervos” (1976) a “Quem Pode Matar uma Criança?” (1976), passando, é claro, pelo seminal “O Espírito da Colmeia” (1973). O que este “Verão de 1993” acrescenta à linhagem dessa “infância nua” é, justamente, algo de desarranjado e visceral, bem ao estilo de Maurice Pialat.

É sempre um palco intransigente, sincero, frontal dos sentimentos – e da sua ausência também, com a deterioração decorrente dos relacionamentos afetivos – a obra do cineasta francês. Em comum com Simón, a mesma atenção e rigor ao construir um espaço, onde parece que a vida pode se manifestar livre e de maneira incontrolável, tal como ela é.

Nesta perspectiva, quando a jovem protagonista perde, de um só golpe, os pais; não será a trajetória habitual de um romance de formação/superação, o caminho a ser percorrido. O que se forma aqui, passo a passo, ultrapassa o luto, o sentimento de perda e solidão. É somente a dor que se forma, ganha volume, como num salto, logo após os primeiros sinais de autoconsciência sobre a transitoriedade inerente a todos nós.

É dilacerante que logo lá no começo, na infância, a despeito das promessas do porvir, esse sentimento se instaure, e num átimo de clarividência, o vislumbre da nossa precária condição. Somos todos nós. Convergimos para um quarto infantil, adultos e crianças, em meio ao riso e ao pranto, para ver surgir a maior das solidariedades. Um corpo tão pequeno, capaz de abrigar e projetar, na sua fragilidade e inocência, toda a solidariedade do mundo.

– Adolfo Gomes é cineclubista e crítico filiado à Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine)