por Adriano Mello Costa

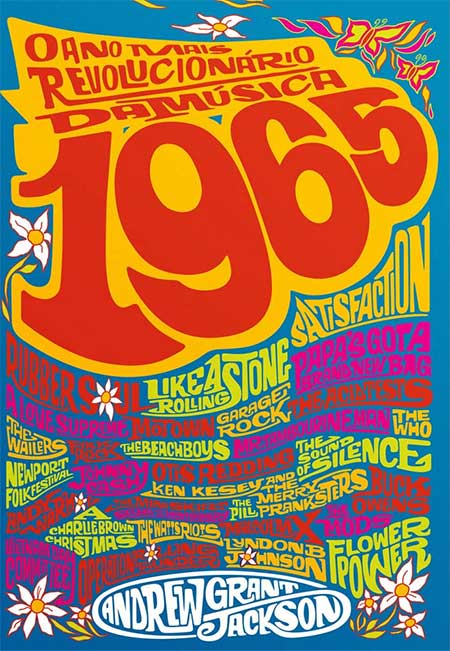

“1965: o Ano Mais Revolucionário da Música”, de Andrew Grant Jackson (Editora Leya)

É comum achar que tal ano ou tal década foi mais importante para a música ou para um determinado estilo. Partindo desse pressuposto, o escritor, crítico e diretor de cinema Andrew Grant Jackson também têm uma opinião em relação a isso e apoiado em uma extensa pesquisa que alcançou diversas fontes escreveu “1965: o Ano Mais Revolucionário da Música”, que a Editora Leya lançou em 2016 no Brasil. Originalmente publicado em 2015 nos EUA, “1965 – The Most Revolutionary Year In Music” tem tradução de Edmundo Barreiros e 384 páginas incluindo notas, bibliografia e índices. O livro extrai da década de 60 esse mítico ano onde, entre outras coisas, os Beatles lançaram o disco “Rubber Soul”, os Rolling Stones cravaram “(I Can´t Get No) Satisfaction” nas paradas e nas mentes, o The Who apareceu com o hino “My Generation” e Bob Dylan cunhou a soberba “Like a Rolling Stone” e assombrou convenções inserindo a guitarra elétrica nos seus shows. Some-se a isso a criação de várias outras pérolas do soul, do pop e do folk e passos importantes para artistas como Beach Boys, Velvet Underground, The Byrds, John Coltrane, James Brown, Sam Cooke, Them, Jefferson Airplane e Simon & Garfunkel, entre tantos outros. O autor consegue com relativo sucesso conectar esses atos a situação geral daqueles anos, conjecturando um pouco sobre o cenário político, econômico e social levando em conta tanto as revoluções em andamento, quanto a luta pela conquista dos direitos civis nos EUA e a guerra do Vietnã. A obra expõe um trabalho jornalístico cuidadoso e serve como bom instrumento de consulta para a época seja nos casos já amplamente conhecidos ou em algumas surpresas que o texto reserva. Todavia, falha quando o autor tenta guiar os fatos para dentro da sua lógica pessoal de mundo e isso acaba por diminuir o resultado final.

Nota: 6,5

“Neuromancer”, de William Gibson (Editora Aleph)

Ao chegar às livrarias em 1983, “Neuromancer” desembarcava em um mundo completamente diferente dos dias de hoje (e coloca diferente nisso). Se a tecnologia atual não alcançou tudo que fora previsto em obras de ficção científica nesses mais de 30 anos, a intensidade que essa tecnologia exerce hoje em cima da sociedade e as facilidades que dispões são poderosas. William Gibson é uma espécie de pai do que se chamou de cyberpunk e o ápice maior disso é “Neuromancer”, livro inicial da chamada Trilogia de Sprawl que ainda tem “Count Zero” (1986) e “Mona Lisa Overdrive” (1988). A obra que (merecidamente) ganhou fama e hoje é respeitada e citada como influência nas mais diversas mídias é uma aventura de ficção científica que explora temas como pós-humanidade, poder demasiado de corporações empresariais, fusão entre orgânico e sintético, bestificação do consumo, tecnologia como arma e imersão virtual. Pode-se dizer, por exemplo, que sem “Neuromancer” não existiria “Matrix” (1999), dos irmãos Wachowski, e mesmo para quem se depara com a história de William Gibson somente agora, ainda assim o impacto é grande. Tanto pela linguagem criada, quanto pela interligação com coisas exploradas somente anos depois, “Neuromancer” é um livro feroz, que não deixa o leitor baixar a guarda por nenhum momento que seja e o faz entrar em uma espiral caótica de real e artificial que parece não ter fim. A editora Aleph reeditou em 2016 “Neuromancer” numa nova edição com tratamento cuidadoso em 320 páginas e tradução de Fábio Fernandes. Aliás, traduzir algo como essa obra é um trabalho extremamente complexo para que se faça funcionar, o que aqui se consegue. O protagonista é Case, um jovem cowboy hacker doidão que vive em uma cidade tão louca quanto ele. Ao ser convidado (ou intimado) a fazer parte de uma missão que só se revela gradualmente acaba entrando em algo infinitamente maior do que imaginava e essa jornada não será nada fácil. Ainda que hoje algumas coisas pareçam datadas, a viagem concebida por William Gibson ainda merece e muito ser desfrutada. Embarque nela.

Nota: 8

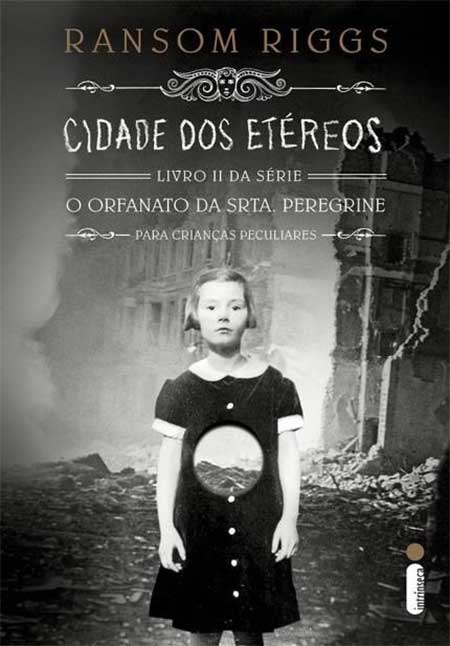

“Cidade dos Etéreos”, de Ransom Riggs (Editora Intrínseca)

No primeiro semestre de 2016, a editora Intrínseca deu continuidade a trilogia “O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares”, de Ransom Riggs, e lançou o segundo livro da saga (o primeiro teve lançamento da editora Leya em 2015, e posteriormente foi relançado pela Intrínseca). O bom primeiro livro rendeu também um bom filme nas mãos do diretor Tim Burton com Eva Green, Asa Butterfield e Samuel L. Jackson no elenco (assista ao trailer mais abaixo). O livro II lançado originalmente em 2014 tem capa dura na edição nacional, tradução de Fernando Carvalho e 386 páginas, incluindo um pequeno trecho do terceiro trabalho no final. “Cidade dos Etéreos” (“Hollow City”, no original) tem início exatamente no ponto onde o exemplar anterior terminou com Jacob Portman, Emma Bloom e os demais integrantes da trupe de crianças especiais em fuga depois da destruição da ilha onde moravam. Tendo Londres como destino e o objetivo de salvar sua querida tutora e professora da atual condição que se encontra (mesmo sem saber como), o intrépido grupo vai se deparar com aventuras intensas e desconhecidas pela frente. Utilizando um pouco de história como pano de fundo, Ransom Riggs cria mais uma dezena de singulares personagens que apoia em outras fotografias antigas que espalha pelo texto. Mantêm o mesmo modo de operação do primeiro livro, mas enxerta pontos que dão mais vigor ao texto como viagens no tempo e o romance mais vívido entre o casal de protagonistas. Com isso, Jacob Portman sai da insegurança de antes para se tornar um jovem obstinado que tenta a todo custo superar as dúvidas que lhe aparecem e achar o próprio caminho. “Cidade dos Etéreos” chega com um trabalho editorial luxuoso da Intrínseca e está no mesmo nível que seu antecessor, deixando uma boa expectativa para a conclusão e se consolidando como uma das narrativas mais interessantes voltadas para o público jovem atualmente.

Nota: 8

Leia também:

– “O Orfanato da Srta. Peregrine Para Crianças Peculiares” é um grande livro (leia)

– Adriano Mello Costa (siga @coisapop no Twitter) e assina o blog de cultura Coisa Pop