textos por Marcelo Costa

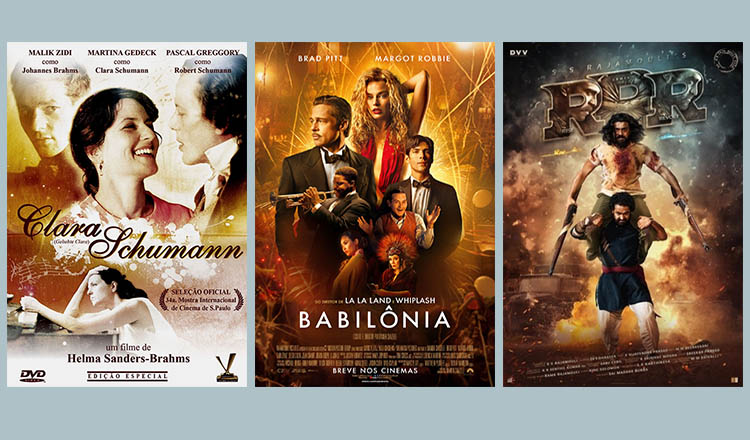

“Clara Schumann”, de Helma Sanders-Brahms (2008)

Em certo momento de um dos melhores filmes de 2022 (aquele que não rendeu o Oscar de Melhor Atriz à Catherine Elise Blanchett porque ela já havia ganho outros dois), a assistente Francesca diz para a maestrina Lydia: “Você insinuou que Alma traiu Mahler e não sei se concordo com isso. Alma também era compositora, mas ele insistiu que ela parasse de escrever música. Ele disse que só havia espaço para um idiota na casa”… Um outro filme em cartaz foca no casamento de 90 dias entre Tchaikovsky e uma ex-aluna. Mergulhando no território (ao qual podemos inserir “Minha Amada Imortal”, sobre uma hipotética paixão de Beethoven) “Geliebte Clara” (no original), por sua vez, tenta recriar as conexões amorosas entre Robert Schumann, sua esposa Clara e o jovem prodígio Johannes Brahms. Clara era uma brilhante pianista que começou a se destacar aos 13 anos. Robert a conheceu quando era aluno do pai de Clara, que proibiu o relacionamento dos dois (Robert era alcoólatra e tinha depressão)… até Clara completar 21 anos, e se entregar à paixão… e a família: Clara praticamente abandonou a música pois engravidou 8 vezes dando a luz à seis filhos. “Clara Schumann” lança luz sobre o trecho final da vida do casal, em que Robert assume a orquestra de Düsseldorf, mesmo odiando apresentações ao vivo (Clara adorava e, muitas vezes, era a responsável por apresentar ao vivo as novas obras do marido). Paralelamente, o estado mental de Robert começa a piorar quando entra em cena Brahms, um jovem de 20 anos que encanta o casal (e é declaradamente apaixonado por Clara, 14 anos mais velha). De forma resumida, Schumann morre internado em um hospício e Brahms passa a cuidar de Clara e da família (seis filhos, lembra?) – eles ficaram juntos até o fim da vida (ela morreu aos 76 anos em 1896 e ele aos 63 menos de um ano depois), colaborando musicalmente (e, esperamos, romanticamente – nada prova que estiveram juntos). O filme de Helma funciona como um ponto de partida para trazer essa história à tona, ainda que seja uma adaptação bastante fraca. A atriz Martina Gedeck, do brilhante “A Vida dos Outros” (2006), brilha como Clara, mas quase tudo no filme constrange – com exceção da música, maravilhosa, e do vislumbre de uma (ou duas) história(s) de amor, o que faz(em) do filme quase que um objeto interessante de estudo.

Nota: 5

“Babilônia”, de Damien Chazelle (2022)

Eis um dos maiores fracassos de bilheteria dos últimos tempos, estima-se que “Babilônia” “rendeu” um prejuízo de quase 90 milhões de dólares para a Paramount Pictures, mas nenhum de nós está lá muito preocupado com dinheiro de executivo de Hollywood, não é mesmo? O que mais nos interessa é o que o diretor de “La La Land” (que faturou quase 420 milhões de dólares para a Lionsgate) tinha na cabeça ao juntar Brad Pitt e Margot Robbie, ambos absolutamente brilhantes em cena, num filme de quase 3 horas e 10 minutos de duração que conta os dramas hollywoodianos da passagem do cinema mudo para o cinema falado na chegada da década de 1930? Épico exagerado, pretensioso e fantástico repleto de excessos, “Babilônia” é uma delícia de assistir, ainda que, em alguns momentos, nem você, nem eu e muito provavelmente o diretor saiba o que está acontecendo em cena. Brad Pitt vive Jack Conrad, um galã (do cinema mudo) nível Clark Gabe e… Brad Pitt que troca de esposas como quem esvazia garrafas de bebida. Margot Robbie interpreta Nellie LaRoy, uma jovem e tempestuosa atriz que começa a brilhar quando a chama do cinema mudo começa a apagar, e a história desses dois anjos caídos norteiam o roteiro que traz como elo de ligação Manuel “Manny” Torres (Diego Calva, também excelente), um rapaz que trabalha como um faz-tudo de um figurão da indústria até se envolver em produções e se apaixonar por Nellie. A saga desses três personagens (e alguns outros) começa em um festão sedutoramente depravado ao som de jazz e corpos nus se movendo pra lá e pra cá, passa por uma área de filmagens em que vários filmes estão sendo rodados ao mesmo tempo – com algumas das passagens mais brilhantes do longa – e, quase que de mãos dadas, mergulha no abismo das mudanças de época. O novo não perdoa o velho, muito pelo contrário, o sacrifica (anote cada palavrinha que a jornalista Elinor St. John falar – Jean Smart espetacular – pois ela pode explodir cabeças), e ainda que a história se repita de diversas maneiras (o vinil foi morto pelo CD que foi assassinado pelo MP3 que agora circula em péssima qualidade nos serviços de streaming, todos eles vivendo como zumbis ao transportar algo que requer atenção num mundo que ostenta distração), a sensação que fica é de que o aqui e o agora pode ser pouco, mas são tudo que temos. Releve as viagens sem noção de Chazelle – ele gestou o filme por 14 anos, porque não segurou mais um pra completar 15 e, de repente, encontrar a luz? – e mergulhe num filmaço imperfeito.

Nota: 8.5

“RRR (Revolta, Rebelião, Revolução)”, de S. S. Rajamouli (2022)

Um dos filmes mais badalados da última temporada, “Rise, Roar, Revolt” (disponível no Netflix), ao contrário de “Babilônia”, não desperdiça um microssegundo sequer de seu tempo de duração. É como se o diretor Rajamouli dissesse para toda equipe: “Esse milésimo aqui custa tanto e precisamos valorizá-lo”. E assim se passam 187 minutos intensos (isso mesmo, 3 horas e 7 minutos de duração). Antes que você se assuste pelo tempo, um aviso: ele passará voando! “RRR” conta a história de dois homens que se tornam melhores amigos, mas que carregam segredos que os podem colocar em lados diferentes no campo de batalha. Novelesco, certo? Isso mesmo. Mas também vertiginoso, fantasioso, romântico, violento e exagerado – e mais alguns adjetivos que podem aparecer nas linhas seguintes do texto. A trama se passa na Índia pré-independência, dominada pelo império britânico, e tudo começa quando a esposa do governador europeu “compra” / “sequestra” a filha de uma mulher do povo gondi por algumas moedas. O irmão da menina, Bheem (N.T. Rama Rao Jr.) parte para salvá-la, mas, no caminho, “esbarra” em Raju (Ram Charan), homem que trabalha para o exército britânico, e os dois acabam criando um laço de amizade que irá ser testado até a última gotícula de sangue num filme de difícil classificação: é ação? Um épico histórico? Um drama familiar? Um thriller policial? Um musical apaixonado com toques cômicos? Ou talvez tudo isso em todo o lugar ao mesmo tempo? Hummm, última opção. Brincadeiras à parte, o fato é que o representante da indústria tollywoodiana junta um punhado de ingredientes aparentemente indigestos e consegue, milagrosamente, criar uma obra homogênea, hiperbólica e explosiva. Soa como se Rajamouli batesse num liquidificador “La La Land”, “Velozes e Furiosos” e “Airheads” (na falta de um filme besta “melhor” sobre “revoluções”) para criar uma obra de entretenimento da melhor qualidade, aquele tipo de cinema que se utiliza da fantasia para mostrar que tudo é possível, como Hollywood fazia nos anos de ouro, e perdeu a receita do bolo ao menos nos últimos 40 anos – com raras exceções, talvez “Forrest Gump”, ainda que seja outra coisa. Isso resulta, em “RRR”, em cenas de ação típicas de animação (ou de “Missão Impossível”: tão caricatas e notadamente “falsas” que acabam sendo legais), danças belamente coreografadas e, como recheio do bolo, uma mensagem anticolonialista que merece ser emoldurada na parede. Veja, dance, coma com as mãos e admire: “RRR” merece a fama, o Oscar (de melhor canção) e a sua atenção.

Nota: 9

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne.