texto por João Paulo Barreto

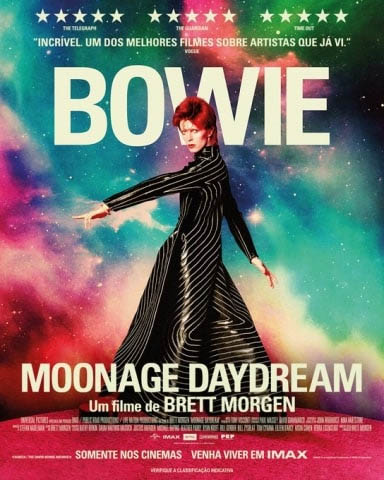

Para além da acertada decisão de colocar sua exibição exclusivamente em IMAX (o filme foi produzido visando o espetáculo visual trazido pelo formato), algo que, claro, gera o impacto perfeito no mergulho imagético e sonoro na vida intensa e música genial de David Bowie, o que mais nos chama atenção como espectadores/ testemunhas dos breves 135 minutos do documentário “Moonage Daydream” (2022), dirigido por Brett Morgen (do pesado e mórbido “Montage of Heck”, sobre a vida de Kurt Cobain) é algo que vai além do processo técnico e rico que a obra cinematográfica possui. Aqui, a intensidade da presença magnética, carisma e bom humor de Bowie suplanta qualquer modo rebuscado de nos fazer adentrar em sua trajetória de vida e em sua música. Mas, claro, ao sairmos da sala de cinema após uma sessão como essa, com toda aquela pancada ainda ressoando em nosso âmago emocional e afetivo, é difícil parecer incólume ao que David Robert Jones representou (e ainda representa) para a cultura pop mundial.

Logo de cara, uma percepção do planejamento acertado de Morgen para seu roteiro e montagem. Inexiste aqui a esperada e costumaz estrutura cronológica na passagem do tempo na vida de Bowie, bem como as didáticas (e por vezes enfadonhas) cabeças falantes trazendo opiniões de terceiros (ou do próprio músico, caso estivesse vivo) sobre essa mesma trajetória. Assim, já adentramos na vida do mito britânico em seu período de efervescência glam rocker na primeira metade dos anos 1970, quando, após a incendiária década anterior, Bowie parecia ter ciência de que estava na hora certa, no lugar certo e com as atitudes certas para se fazer eterno. Não duvido que essa ciência dele tenha sido, de fato, concreta.

Em seu letreiro inicial, “Moonage Daydream” traz uma inquietação de Bowie sobre Friedrich Nietzsche e sua famosa afirmação acerca da “Morte de Deus”: “Ele (Deus) está morto… e nós o matamos.” Na sua reflexão, Bowie divaga sobre a perda da moralidade advinda de Deus e a ordem que isso traz para a sociedade, segundo afirma o próprio Nietzsche. “Sem tal ordem, como a sociedade seguiria por entre o caos?”, questiona. É neste ponto que percebemos a ciência constante de Bowie acerca de seu tempo caótico e como ele mesmo poderia se alguém a representar essa possível ordem na ausência de um suposto “deus”.

Não por acaso, obras como “The Man Who Sold The World” (1970), “Hunky Dory” (1971) e “Ziggy Stardust and the Spiders From Mars” (1972), trabalhos iniciais da carreira de David (permitam-me essa intimidade, por favor) estão repletas de referências aos estudos propostos por Nietzsche. E quando vemos, pouco tempo depois de tal letreiro desaparecer, aquele andrógino e belo homem de rosto maquiado ser questionado de maneira insistente por um apresentador sobre aspectos de uma suposta bissexualidade, e até mesmo se seus sapatos são bissexuais (“são apenas sapatos, bobinho”, replica), percebemos que, diante daquele caos de um deus ausente e de tamanha ignorância e preconceito, aquele mundo parecia se moldar. O verdadeiro messias, ainda bem, havia chegado.

Criando uma ambientação caleidoscópica com sua montagem, que traz uma estrutura a misturar as imagens e as cores marcantes da carreira tanto musical quanto cinematográfica de Bowie, Morgen leva sua audiência através das mudanças atravessadas pelo artista durante quase cinquenta anos de sua trajetória definidora do século XX. Em entrevistas concedidas por ele no decorrer de sua vida, vamos adentrando em sua personalidade, conhecendo e percebendo as suas metamorfoses, mas sempre deixando evidente que estamos diante do personagem Bowie, e não do homem Jones. De modo gradativo, Morgen vai deixando claro que isso é proposital. Nas conversas entre David e apresentadores de talk shows, vários tentam decifrá-lo. Ele se diverte com tais tentativas, dá pistas de algumas nuances de sua real personalidade e, finalmente, o vemos falar mais abertamente sobre como ele criou tais personagens de maneira a esconder quem ele realmente era. O artista se torna sua própria arte.

Nas várias fases de sua existência artística, “Moonage Daydream”, o filme, assim como sua clássica letra, nos atinge em cheio, “nos fazendo estourar os próprios miolos em busca de palavras” para definir aquele impacto visual. Trata-se de um filme honesto que, mesmo sendo melhor apreciado por aqueles familiarizados com a estrada percorrida por Bowie, garante aos neófitos recém abraçados pelo invasor espacial uma viagem densa de conhecimento e admiração. No critério de visita às fases, Morgen destaca a reclusão do Homem em Berlim, na segunda metade do anos 1970, quando deixou a cocaína da áspera Los Angeles para trás e foi em busca de inspiração na Alemanha. Encontrou-a na parceria com Brian Eno. O resultado foi um revival do fenômeno visto anos antes, mas, aqui, sem o glam e abraçando influências eletrônicas e um modo de composição mais abstrato. Seu disco “Low” (1977) denota bem isso. Mas o pop rock voltaria com força (no mesmo ano) em “Heroes” (1977) e “Lodger” (1979). O começar de uma nova década o levaria para mais um boom comercial e um encontro com a dance music pulsante dos anos 1980. Sedento por se reinventar, Bowie seguia em frente. A história da cultura pop no século XX ia se consolidando com ele sendo um dos protagonistas. E a colagem de imagens dos vários movimentos dessa mesma cultura pop, musical e cinematográfica deixa evidente em qual patamar David estava.

Diante de uma vida frenética, de sua sexualidade aberta nos anos iniciais, o ouvimos, aqui, falar sobre ter se arrependido da declaração na qual afirmou que evitava se apaixonar. Nesta aproximação, o vemos falar sobre Iman Abdulmajid, modelo por quem se apaixonou e com quem se casou há 30 anos. A partir de suas falas, percebemos um homem disposto a ceder e a ser ele mesmo, e não mais um personagem. Aqui está o David Jones que vemos encontrar sua paz ao lado da mulher que o acompanhou até o fatídico 10 de janeiro de 2016, quando cedeu ao câncer no fígado diagnosticado 18 meses antes. Seu último disco, o petardo “Blackstar”, foi lançado dois dias antes. O videoclipe de uma das faixas de trabalho, “Lazarus”, traz Bowie em um leito, com faixa nos olhos e botões costurados de forma a remeter às moedas dadas ao barqueiro que, na mitologia grega, leva as almas dos mortos.

David Bowie morreu de forma a deixar todos surpresos, em choque. Lançou dois dias antes seu epitáfio, sua despedida do mundo tanto material quanto artístico. Deixou que sua arte falasse por si, eclipsando sua morte e confortando a dor de sua perda para todos que o admiravam. Não consigo pensar em uma maneira mais digna de partir.

– João Paulo Barreto é jornalista, crítico de cinema e curador do Festival Panorama Internacional Coisa de Cinema. Membro da Abraccine, colabora para o Jornal A Tarde e assina o blog Película Virtual.