entrevista por Homero Pivotto Jr.

Certa feita, por volta do fim dos anos 1950, o crooner Frank Sinatra observou: “Rock and Roll é a mais brutal, feia, desesperada e viciada forma de expressão que eu já tive o desprazer de ouvir. Ele é escrito e cantado na maior parte por estúpidos cretinos e por meio de suas reiterações imbecis e letras hipócritas — obscenas — na verdade sujas… rock and roll consegue ser a música marcial para todo delinquente de costeletas na face da Terra.”

Nos anos que sucederam tal declaração, o rock deveras virou trilha de uma legião considerável de supostos desajustados ao redor do globo. Hoje, veja você que ironia, o gênero é abraçado pelo contingente dos cidadãos de bem.

Voltemos à nossa programação… Bom, fazia-se aqui a reflexão sobre as palavras do senhor Sinatra, que relegou aos de costeleta — alfinetada, possivelmente direcionada a Elvis Presley — o ato de se ouvir rock. Nessa parte está um dos equívocos da fala do cantor, pois o estilo conquistou também gente de barba, de bigode, sem pelos na cara, de cabelos compridos, de juba espetada, sem melena… Enfim, o rock arrebanhou uma multidão que acompanhou as mutações estético-comportamentais promovidas por ele.

Pelos pagos do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre, um então jovem Ron Selistre ouviu a fúria daquele som e atendeu ao chamado. Isso um bom par de anos após o velhote mencionar sobre a tal questão dos delinquentes de costeleta. “Isso aqui é no máximo um resíduo fantasmagórico”, diverte-se nosso entrevistado, ao ser questionado se faz uso de tal adereço masculino natural para as laterais da face.

Brincadeiras à parte, Ron percebeu na manifestação ruidosa sobre a qual versamos uma maneira de externalizar, dar forma, a alguns anseios. “O rock é uma das ferramentas que a nossa civilização encontrou pra exercitar o expurgo diante desse caos, a expectoração, a necessidade de direcionar a nossa violência, os instintos primitivos. Isso torna o rock um dispositivo medicinal, e a ideia de que ele vem da percepção desse caos imanente me faz pensar no rock como algo sublime, iluminador”, analisa Ron no papo que estás a ler.

Os efeitos da comunhão com a música dita como do coisa ruim se refletem nos fazeres artísticos do gaúcho. Como músico, foi guitarrista e vocalista dos assombrosamente cativantes Damn Laser Vampires, além de encarnar como Solomon Death em voo solo. Já os escritos vorazes encontram vazão como Le Batphomet. Mas é nos desenhos que o homem consagra-se como entidade.

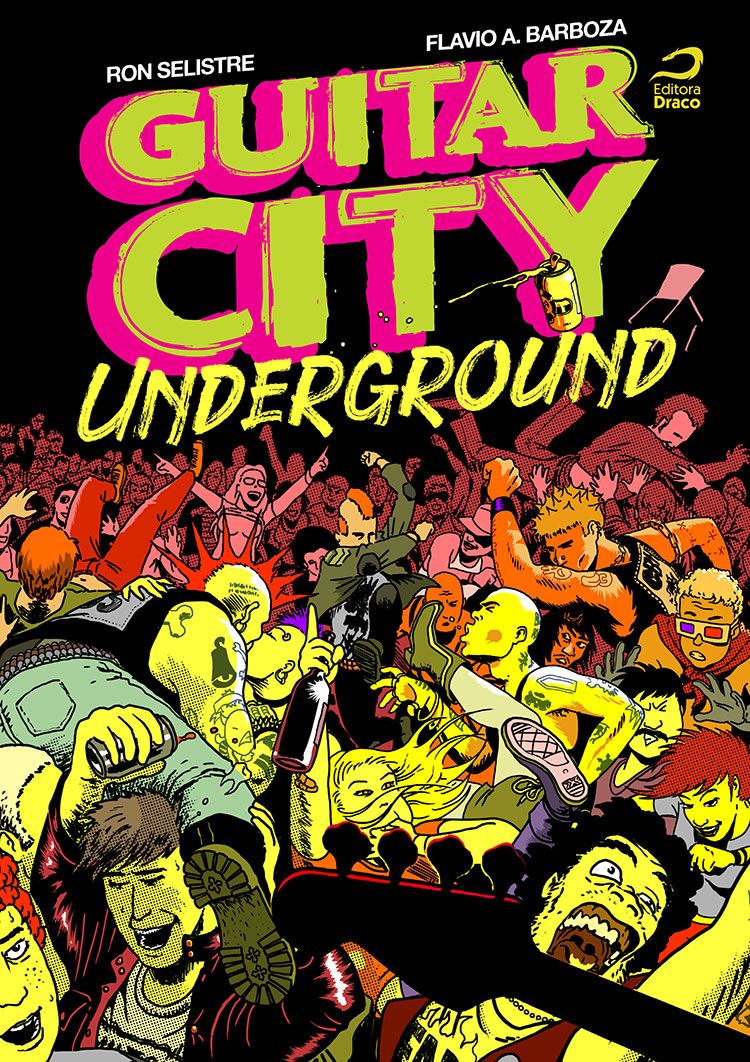

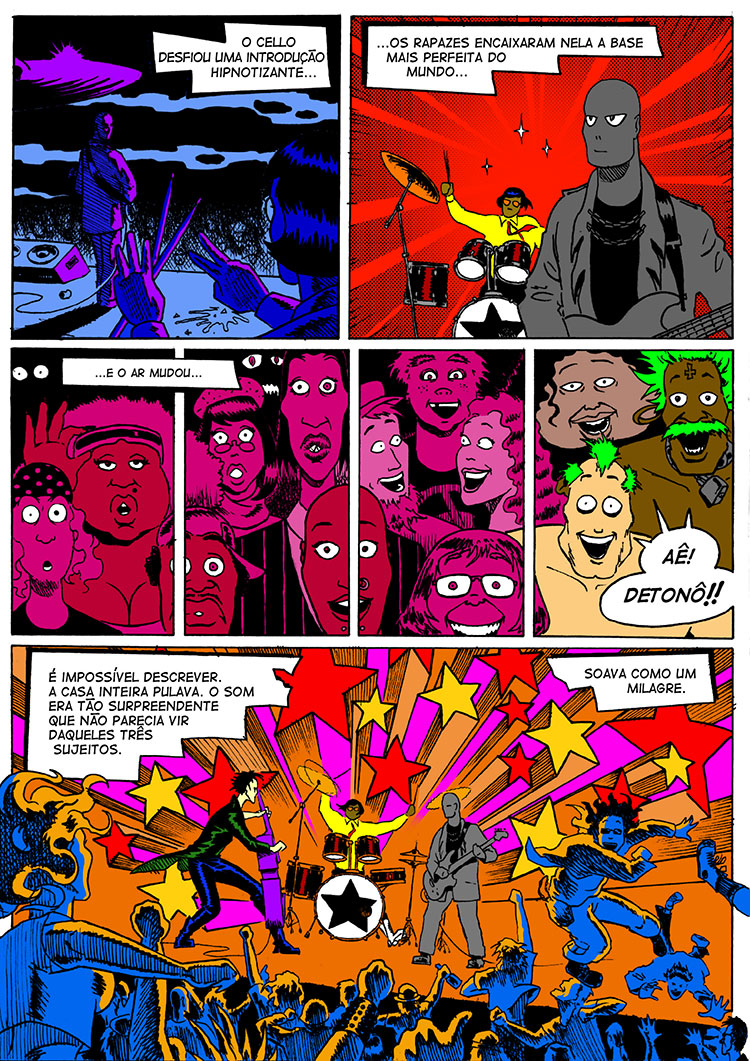

Uma prova disso está na última empreitada do artista com os traços, que junta ainda literatura e música. Trata-se de “Guitar City, Underground”, uma história em quadrinhos inspirada no rock, que devolve ao estilo o perigo e a selvageria que lhes são de direito — ao menos no papel. O projeto foi todo escrito por Ron e desenhado pelo próprio, com apoio de Flavio A. Barboza. O enredo traz o protagonista Vlaksa Versato retornado dos mortos com seu violoncelo elétrico (é isso mesmo!) para salvar um mundo devastado pelo próprio rock. “O que foi destruído pelo rock, precisa do rock para ser salvo!”, pontua material de divulgação da obra, que sai pela Editora Draco.

“Acompanhamos como a entidade Jason Christian vai guiar o músico (Vlaksa) por gravadoras picaretas, shows em casas decadentes, lojas de disco falidas e, por fim, pela trilha para o sucesso. Para uma revolução acontecer, tudo o que Vlaksa precisa é montar uma banda e tocar suas músicas”, complementa o release. Com 216 páginas, o trabalho deve agradar fãs de “Love & Rockets”, “Rocky Horror Picture Show” e “O Corvo”.

Mas para a ideia materializar-se, precisa passar pelo ritual do financiamento coletivo. Então, na calada da noite — zoeira, pode ser a qualquer momento — acesse www.catarse.me/guitarcity e colabore. Do contrário, lide com a maldição não fomentar as produções independentes de qualidade. Por ora, confere o papo com um cortês e sagaz Ron respondendo perguntas sobre sua primeira HQ, a arte feita no submundo do Brasil, inspirações, referências e o drama de ser um trabalhador autônomo.

Em primeiro lugar, saudemos os Kennedys, certo (leia a revista para entender a brincadeira)? E, nessa pegada, eu diria: let’s lynch the landlord!

Yes please!

Bueno, pra começar, gostaria de saber, por favor: o quanto da tua vivência como artista (músico, escritor, desenhista) underground tem na HQ “Guitar City, Underground”? Há passagens autobiográficas? Caso sim, pode contar alguma?

Autobiográficas mesmo, não. Mas os cenários, os ambientes, essa parte visual, o pano de fundo de várias passagens da história… Aí sim, dá pra dizer que muito é diretamente inspirado em lugares que eu conheci na estrada, tocando com a banda. Casas, bares, até algumas pessoas. Essa representação de ambiente é a de alguém que “esteve lá”, por assim dizer.

Costumo pensar que o cenário underground da arte é onde a criatividade realmente flui. Onde a música — não só ela, mas outras expressões artísticas também — pode ser ousada, feita sem amarras e sem a intenção de buscar sucesso massivo ou o dinheiro. E algumas falas dos personagens em “Guitar City, Underground”, quero crer, corroboram com essa impressão. É o caso do trecho “os artistas da terra pensam que são criadores. Eles pensam que inventam as coisas, mas não sabem que tudo sempre vem de outro lugar”, que soa, ao menos para mim, como uma cutucada no mainstream. Procede?

Essa é uma perspectiva muito boa. A intenção desse trecho, originalmente, foi representar a ideia de que a música seria uma entidade superior, autoexistente, e tão sofisticada que seria capaz de se apoderar dos seus meios de manifestação — no caso os músicos — e usá-los como veículos, ou, se quiser, hospedeiros temporários. A ideia ali é traduzida no conceito de um mundo mítico paralelo — o Underground — onde teria nascido a música que nós conhecemos como rock, e de onde ela seria transmitida e em seguida sintonizada e repetida, inconscientemente, pelos músicos da Terra. Assim a ideia de música como algo “canalizado” em vez de criado acaba sendo uma alegoria pra essa relação underground/mainstream que tu mencionas, especialmente quando a gente pensa nas definições de plágio, no conceito da originalidade, do “artista igual ladrão”. Em “Guitar City, Underground” esse processo de “canalização” se dá numa escala cósmica, a coisa é natural e dinâmica. Os artistas da Terra estariam inconscientes e inocentes nisso.

Outra analogia que enxergo nesse teu belo trabalho é o famigerado lance de que o rock morreu. Penso que, no submundo, ele segue pulsando — ao contrário do que rolaria na superfície. Quais tuas considerações sobre essa questão? E o quanto essa inquietação realmente pode ter sido inspiração para tua história de alguma maneira?

Quando a gente olha pra qualquer época na história, sempre vai localizar alguém escrevendo ou falando ou cantando sobre como o mundo está pior do que nunca, sobre a sensação de fim dos tempos e tal. Eu penso que isso tem muito mais de percepção da normalidade, por contraditório que soe, do que de qualquer outra coisa. Aquela sensação de apocalipse é na real um despertar dos sentidos pra uma verdade antiga, a de que o mundo é um caos desde sempre. Esse caos é a norma, o estado normal do mundo. O rock é uma das ferramentas que a nossa civilização encontrou pra exercitar o expurgo diante desse caos, a expectoração, a necessidade de direcionar a nossa violência, os instintos primitivos. Isso torna o rock um dispositivo medicinal, e a ideia de que ele vem da percepção desse caos imanente me faz pensar no rock como algo sublime, iluminador. Quando alguém vem com a história de que o rock morreu, essa afirmação fala exclusivamente da ideia que aquele indivíduo tem do rock, e não do rock enquanto expressão universal, porque como expressão o rock é indissociável da condição humana. Aí alguém pode dizer “tá, mas então isso me autoriza a chamar de rock qualquer música que expresse os tais instintos primitivos. Não teria mais samba, nem funk, nem, sei lá, jongo; é tudo rock.” Na verdade eu estou convidando a dar um passo além disso: não teria mais sequer a necessidade de se rotular o que quer que fosse, incluindo o rock. Estaríamos entrando numa esfera de verdadeira liberdade sensorial e criativa. Esse é o estado que nos permitiria explorar qualquer música, qualquer som, em estado de comunhão com ele. É o estado em que a nossa mente reconhece ali dentro (daquele som, daquele conjunto de sons) algo sem identidade racional, mas que existe num plano profundo, no plano da essência, e que, sob condições mais familiares (como ritmo, timbre e harmonia) saberíamos como chamar — e que hoje, no formato que nos é familiar, a gente chama de rock. Penso que isso seria uma noção muito útil pra se compreender melhor quanta energia é perdida com a cultura do preconceito musical. Mas reconheço que é uma concepção impossível de se experimentar numa escala social, coletiva. Daí a necessidade dos rótulos. Eu entendo a expressão “o rock morreu”, mas entendo também que ela só pode vir de uma ausência de compreensão do que seja o rock em essência. Pra campanha de divulgação desse livro a Draco está usando um slogan ótimo: “O rock morreu… e o velório vai ser demais!” rs

Adentrando a produção do material em si: a ideia de uma HQ versando sobre rock — e carregada de referências da cultura pop (afinal, é nesse escopo que o bom & velho, como alguns fazem referência, situa-se) — é um projeto antigo teu? Por favor, como e quando surgiu o ímpeto de fazer esse trampo? E como ele foi se desenrolando ao longo dos anos?

O projeto tem 20 anos. Em 2002 a editora Escala lançou um título experimental, chamava Graphic Talents, aberto a autores novos. Eles aceitavam projetos que tivessem 30 páginas mensais. “Guitar City Underground” foi criada pra essa revista. Reuni o primeiro capítulo (acho que o segundo também, não me lembro de agora) num CD (as editoras aceitavam o preview do material em CD na época) e enviamos pra eles. E os eventos seguintes são um borrão na minha memória, porque não sei dizer sequer se tivemos resposta. Aquele foi um ano bastante caótico, rs. “Guitar City” nunca foi publicada, a revista foi cancelada depois de alguns números e a produção da HQ parou também. Mas ficamos, o Flavio e eu, com a responsa de levar o projeto adiante, porque agora estávamos curtindo muito aquilo. O mercado de quadrinhos no Brasil era muito fraco, tinha tipo três editoras e milhões de artistas disputando espaço, então as nossas expectativas eram modestas: decidi que a HQ seria em preto e branco, pra facilitar os custos de produção. Retomamos o trabalho e fomos até o capítulo seis, quando em 2005 montei o Damn Laser Vampires com a Francis K e o Marcos Lemos (o primeiro baterista, antes da entrada do Michel). A partir dali a banda virou a minha ocupação integral. A HQ voltou pra gaveta e durante os 7 anos seguintes ficamos tocando e viajando sem parar (e produzindo todo o material gráfico do Damn Laser Vampires). Quando a banda encerrou as atividades, eu voltei a trabalhar como desenhista freelancer e passei um bom tempo desenhando e tendo episódios depressivos limitantes (as duas coisas se completam lindamente, o pessoal do ramo sabe como é). Em 2016, o Rapha (Fernandes, da Draco), que conheci nos shows que fizemos em São Paulo, me convidou pra fazer a trilha sonora de “Apagão: Cidade Sem Luz/Lei”. Falei de “Guitar City” pra ele, e ele pediu pra ver a HQ concluída. Só em 2017 voltei ao projeto, desta vez pra terminar. Redesenhei páginas, redefini cenários e reescrevi alguns diálogos. Comecei a postar algumas imagens coloridas, como experimento, e vendo os posts o Rapha me escreveu sugerindo que eu colorisse tudo porque ele tava adorando aquilo. Aceitei, concluí a história e colori. A Francisca, minha esposa, que é uma artista espetacular, coloriu o capítulo 7 e a maior parte dos capítulos 6 e 8. O livro que está saindo agora é o resultado lapidado e melhorado em todos os níveis, e a mão do pessoal da Draco foi fundamental no processo, de modo que eu tenho certeza de que esse é o melhor momento pra que as pessoas finalmente o leiam. É um fechamento de ciclo perfeito.

Somente no primeiro capítulo, ao qual tive acesso, existe uma quantidade razoável de referências a produções pop (do cinema, da música, da literatura…). Mas duas, em especial, me atiçaram a curiosidade: tendo em mente que vossa excelência é admirador de Batman, pode-se dizer que o nome “Guitar City” é uma homenagem à Gotham City (as primeiras letras das alcunhas coincidem)? Além disso, vejo traços de Lux Interior no protagonista Vlaksa Versato, e presumo não ser por acaso, já que estou ciente também que és chegado num The Cramps. Há essas influências?

Não, a referência principal (da história) foi Porto Alegre mesmo, rs. Mais exatamente a Cidade Baixa (bairro), numa semana de carnaval, com racionamento de água e os lixeiros em greve. O Versato sim, o visual dele foi originalmente inspirado no Lux do clipe de “Bikini Girls With Machine Guns”. Calça sintética, sem camisa, até aquela iluminação colorida meio Dario Argento foi referência.

Aliás, como tu trabalhas toda a gama de influências que adquiriu ao longo da caminhada pela terra no momento de criar, e escolher quais usar, num trabalho como “Guitar City”?

Tem uma recomendação que aqueles coaches e conselheiros profissionais costumam fazer pra quem pretende trilhar uma carreira nas artes, e que não tá errada, mas que eu definitivamente não sigo, que é: escolha UMA coisa e se especialize nela. Nunca consegui fazer isso, rs. Eu costumo me descrever como escritor, desenhista e músico, esse é o meu “crachá permanente”. Não é uma escolha, é justamente a minha falta de habilidade em escolher. O resultado é que sempre acabo cruzando essas três coisas em qualquer projeto que eu crie, porque se faltar uma delas me dá impressão que aquilo é um tripé com uma perna faltando. Com “Guitar City” não foi diferente, já que o universo da história me permitia desenhar e escrever sobre música. Uma coisa encaixou na outra sem esforço.

Outra questão interessante, por falar em ‘guitar’, instrumento de referência para o rock, é que o personagem Versato é um violoncelista. Seria essa escolha uma forma de questionar a tradicional cartilha roqueira de bem, que muitas vezes estabeleceu padrões estéticos comportamentais que renegaram as novidades e inusitudes do que estivesse fora de um padrão pré-estabelecido para aceitação?

A primeira vez que a gente foi a um programa de rádio divulgar o show de estreia do Damn Laser Vampires, isso foi lá em 2006, o apresentador (membro de uma banda conhecida no Rio Grande do Sul) perguntou qual era o nosso line up. Diante da informação de que a banda era um trio com duas guitarras e bateria (e sem baixo), ele mandou essa: “Ah, entendi. Isso é moda agora, né? Uma mulher na banda e um instrumento faltando.” Apesar dessa frase imbecil morar hoje na minha memória como um dos mais límpidos e espontâneos vislumbres da miséria masculina típica, rs, a ilustração que ela faz é muito boa: o formato é bom se ele bater com o meu registro de “formato bom”. A novidade é boa se ela satisfizer a MINHA expectativa de “novidade boa”, que frequentemente não tem nada de novidade e não passa de ruminação neofóbica. O Vlaksa Versato é um outsider no rock, mas é mais que isso. Ele é um outsider para o próprio conceito de outsider, e por um motivo que chega a ser quase esquizofrênico mas que, na real, é muito bonito: o rock que ele faz é tão puro, tão selvagem e despretensioso, uma expressão tão dele, que ele faz com um violoncelo. Ele é o próprio “instrumento faltando” da parada. Ninguém, nem no rock nem fora dele, conseguiu entender isso. Quando ele é convocado pra justamente trazer de volta o rock que teria sido perdido, é disso que estamos falando: a essência permanece ali. O que se perde é a capacidade de ouvi-la.

Nunca foi fácil e, nos últimos anos, tem sido ainda mais complicado viver de arte no Brasil. Ainda mais a independente, sem apelo com a massa. Tens conseguido sobreviver com o mínimo de dignidade atuando como músico, ilustrador e escritor?

Ah, sim. Acontecem coisas fantásticas quando se elimina a obsessão por dinheiro. rs Falando sério, eu nunca precisei de muito. Nossa vida é muito simples e muito boa, sem excessos e sem necessidades. Tenho os problemas que viver no Brasil trazem, como todo mundo, e isso está longe de ser aceitável como normal; a gente sabe que poderia e deveria ser muito melhor, e que só não é melhor porque temos no poder ladrões e assassinos. Eu não esqueço que, mesmo nesse cenário, eu consigo viver como artista desde sempre, e que poder viver assim é um privilégio impensável pra muita gente. Mas de jeito nenhum é um caminho seguro. É importante lembrar às pessoas que viver como artista não é “escolher uma vida difícil”; é justamente tentar evitar a escolha ainda mais difícil, que é sufocar a sua arte e ir viver como alguém que você não é. É um caminho de coragem que merece apoio e respeito, porque é realmente desafiador. Por isso procuro ajudar sempre que posso, repartindo o que tenho, tentando diminuir um pouco esse desnivelamento fodido entre nós artistas aqui embaixo. E por experiência posso dizer que isso retorna pra mim na forma de oportunidades de trabalho, colaborações que se multiplicam espontaneamente, projetos que florescem. Durante essa pandemia eu vi coisas que fazem o meu coração doer só de lembrar. Por isso nunca me deixo esquecer de que a existência solitária é impossível; se eu estou vivo, e o outro precisa de mim e está ao meu alcance de alguma forma, eu vou ajudar como puder, ponto. Isso te coloca num fluxo muito interessante em que a vida não te abandona. Ela te mantém no jogo, como num mecanismo de colaboração em que não há favores.

Que bandas fizeram a trilha sonora durante a criação de “Guitar City, Underground”? E quais tu indicarias para o pessoal ouvir enquanto lê?

Não sei se ouvir música durante a leitura funciona pra todo mundo (pra mim não, rs), mas acho que eu tenho uma boa sugestão pra entrar no clima. Esta semana a Draco colocou no Spotify uma playlist que montei a pedido deles. Algumas das faixas que sugeri não tem ali na plataforma, então com a tua permissão vou listar a sugestão original aqui:

Detrito Federal – “Antraz”

Mercenárias – “Além Acima”

Fausto Fawcett e os Robôs Efêmeros – “Drops de Istambul”

Os Replicantes – “Astronauta”

Joelho de Porco – “Meus Vinte e Seis Anos”

Inocentes – “Garotos do Subúrbio”

New York Dolls – “Bad Girl”

Iggy and The Stooges – “Search and Destroy”

The Cramps – “Wet Nightmare”

Black Flag – “Rise Above”

Devo – “Uncontrollable Urge”

The Toy Dolls – “Deirdre’s a Slag”

T. Rex – “Metal Guru”

Judas Priest – “The Hell Patrol”

Bad Brains – “Sailin’ On”

Alien Sex Fiend – “Dead and Buried”

Ramones – “I Wanna be Sedated”

Suzy Quatro – “Rock Hard”

James Brown – “Papa’s Got a Brand New Bag”

The Velvet Underground – “Heroin”

Saindo um pouco da pauta sobre a HQ: é notório que vampiros não morrem. Logo, há esperança de que a Damn Laser Vampires volte à vida? Quem sabe para animar o baile de lançamento de “Guitar City, Underground” em algum inferninho?

Não dá, isso seria uma violação de contrato. A cláusula era muito clara: encerrar a missão em dezembro de 2012, conforme previsto no calendário Maia. É extremamente não recomendável sacanear um contrato desses.

– Homero Pivotto Jr. é jornalista, vocalista da Diokane e responsável pelo videocast O Ben Para Todo Mal.