entrevista por Ananda Zambi

Sensação de resignação, de inércia, de tédio. Mas também de enfrentamento, de persistência. Esses poderiam muito bem serem sentimentos relacionados à longa e brutal pandemia de Covid-19 que estamos vivendo nesse ano de 2020. Mas a Cardamomo, banda gaúcha de música instrumental que lançou no final de outubro seu primeiro disco, “Nada a Fazer”, gravou quase todo o álbum antes da quarentena, já trazendo à tona uma angústia que só o brasileiro é capaz se sentir, já que no momento vive em um país que está se autodestruindo. Apesar disso tudo, o trio faz um som tal qual o gosto da especiaria oriental que dá nome à banda: avivadora e reveladora.

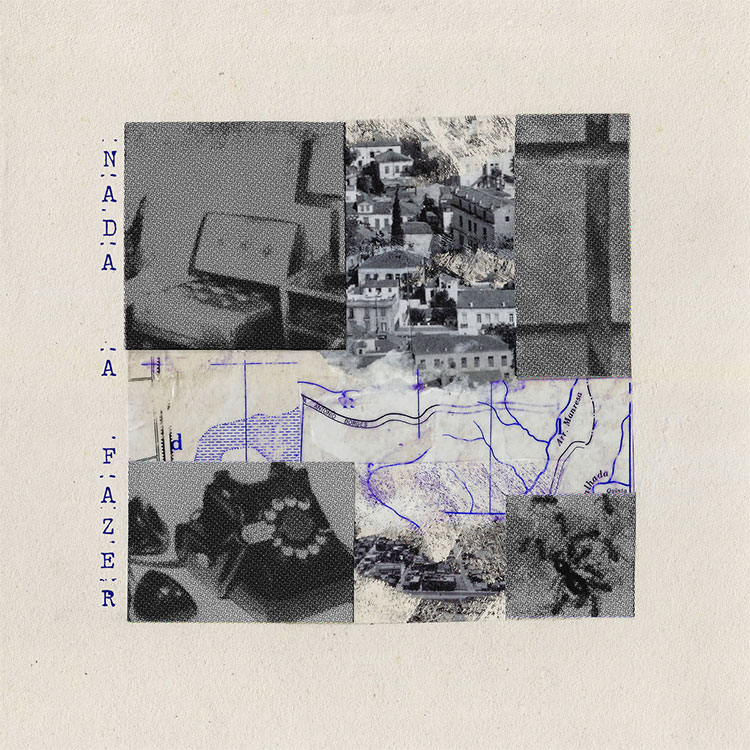

A Cardamomo, que surgiu no final de 2018 em Porto Alegre e que é formada por Marcelo Henkin, Guilherme Boll e Johnny Oliveira, mistura em “Nada a Fazer” diversas vertentes do rock, como rock alternativo, pós-rock, pós-punk, math rock, grunge e progressivo, mas de maneira coesa, como diriam os músicos – maravilhosamente coesa, eu diria. O disco reúne quatro singles lançados desde 2019 e sete faixas inéditas, contando com participação especial de Felipe Eugênio em “À Deriva”, citando um trecho do livro “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago. “Nada a Fazer” foi gravado no Estúdio Sangha, na capital gaúcha, com produção de Alexandre Birck, baterista da Graforreia Xilarmônica. A capa é assinada por Tiziana Scur.

Quatro canções do disco já ganharam clipe (que você poderá conferir ao longo da entrevista) e o disco foi financiado na estrada, por shows e mais shows: “A gente gravou o disco todo com grana que a gente juntou em show”, diz Guilherme. “Fico muito grato que ele represente muito bem esse período todo que a gente fez shows”, completa Johnny. Em uma conversa descontraída via Zoom com o trio, falamos sobre produzir um disco à distância, sobre o projeto “Desancorado” – um álbum de remixes, também lançado este ano –, sobre a aceitação do público de uma banda instrumental, sobre o impacto da falta de shows devido à pandemia e sobre o desejo de continuar gravando, mesmo que de formas não-convencionais. Confira:

Quais foram os desafios de gravar um álbum? Quais foram as dores e as delícias?

Guilherme: Num panorama geral, com relação a dores, acho que foi muito a parte de mixagem. A parte final do disco foi mais complexa porque a gente fez a mixagem à distância. A gente gravou ele todo praticamente ao vivo, juntos, então essa foi a parte delícia da gravação do álbum, porque a gente gravou os três, um olhando na cara do outro, direitinho, então essa parte foi muito natural, porque é como a gente está acostumado a fazer. Mas a parte da mixagem, à distância, cada um na sua casa, ouvindo em 200 fones diferentes e frequências e afins, e também na parte de bater o martelo, de ter certo desapego, de dizer: “tá, deu, chega, é a versão da música”. Acho que essa parte sempre acaba sendo uma parte difícil do processo, porque senão a gente fica querendo melhorar tudo mil vezes. Mas outro lance legal é que a gente gravou o disco todo com grana que a gente juntou em show, né. Então pra isso acontecer também a gente fez muito show que a gente amou fazer, mas a gente também tocou em muita casa que a gente não iria se não fosse pra tocar, que não era nosso público, um rolê quase coxa (pra não dizer 100% coxa), sabe. Mas foi o que financiou o disco. Então muito show a gente fez no espírito “estamos trabalhando pra viabilizar a gravação de um álbum”. Bom e ruim ao mesmo tempo.

Johnny: Concordo com o (Guilherme) Boll nisso do final ser difícil, e acho que é importante acrescentar que a gente gravou quase todo ele lá em janeiro, antes de tudo isso, e a gente foi fazendo essa parte depois à distância porque a gente não pode mais ficar junto. Foi um trabalho que, na verdade, se alongou durante todo 2020, basicamente. Ele ficou o ano inteiro trabalhando em cima disso, preparando os lançamentos e tal.

Marcelo: E no fim a gente ficou bem feliz com o resultado, apesar de todos esses obstáculos.

Guilherme: Seria importante marcar que a gente gostou do resultado!

Johnny: Outra coisa que fico feliz com esse disco é que ele conseguiu retratar bem o que a gente vinha fazendo durante todos esses shows. E que o Guilherme falou, a gente estava decidindo as músicas, aí teve um dia que deu um estalo que a gente percebeu que as músicas que a gente vinha tocando ao vivo, que a gente vinha escolhendo pra fazer os shows, eram exatamente as mesmas do setlist que a gente estava pensando pro disco. Quando percebemos isso, a gente: “Tá, com certeza são essas músicas que a gente vai escolher pra botar no disco”. Fico muito grato que ele representa muito bem esse período todo que a gente fez shows. É bem um retrato da banda quando a gente parou de fazer os shows.

Vocês gravaram antes da pandemia, então.

Johnny: Sim, uns 90% dele antes da pandemia. A gente acabou se encontrando acho que duas vezes durante a pandemia – uma pra revisar umas mixagens e fazer um pouco de overdub e a outra foi pra acrescentar uma faixa, que foi a faixa que a gente gravou depois de todas as outras, que é “Saturado”, e ela ficou também com um som diferente, a gente pretendia que ela soasse um pouco diferente pra dar diversidade pro álbum. Mas acho que dá pra dizer que ele foi gravado uns 90% antes.

O nome do disco é “Nada a Fazer”, e no release diz que pode ser interpretado como uma sensação de resignação, de inércia, mas também de luta. O disco foi feito antes da pandemia, mas eu acho que ele talvez possa traduzir um sentimento que a gente tem hoje. Se o disco tivesse sido feito nesse momento, o que seria diferente? Ou seria parecido?

Marcelo: Decidimos o título em janeiro, fevereiro… Era um trecho de um livro que retratava muito um lance pessoal que eu me identificava, e ele foi pra uma música primeiro, aí depois virou o nome do disco. Retratava um certo pessimismo, e que com a pandemia ganhou mais significado ainda, fez mais sentido. Eu diria que com a pandemia talvez viesse algo nesse sentido também, mas a gente quis ressaltar também no release uma interpretação mais positiva, aquele lance de “nada a fazer além de superar os obstáculos que a gente tem como banda independente e instrumental”. Também essa ideia de poder criar outras interpretações pras pessoas.

Guilherme: É engraçado porque é um nome que veio antes e que se tu não sabe que a gente gravou antes, ele faz muito sentido com a pandemia, né. E por isso, inclusive, que a gente gosta de marcar que ele veio antes, que já era uma sensação que a gente quis botar como nome do álbum porque já era uma sensação que vinha. Daí com a pandemia a gente tomou uma porrada de “nada a fazer” na cara. Justificou ainda mais a ideia que a gente tinha pro nome do álbum. Não tinha mais como voltar atrás no nome.

Johnny: Mas falando um pouco disso, da tua pergunta especificamente, do que seria diferente se ele tivesse sido gravado (agora), acho que teria sido um processo muito mais tenso do que ele foi de fato. Pesou pra gente? Óbvio, porque a gente é uma banda independente que não tem uma grande equipe. A gente tem algumas pessoas que nos ajudam, trabalham com a gente. Mas se ele tivesse sido gravado na íntegra durante a pandemia, teria sido um stress emocional muito maior, de ter que se encontrar. E talvez nem seria gravado se tivesse que ser gravado inteiramente durante a pandemia, porque nós três estamos bem isolados durante esse período. Então talvez ele não tivesse acontecido se a gente não tivesse começado.

Guilherme: Acho que a gente teria freado e deixado pra fazer depois.

Johnny: Pro ano que vem.

Guilherme: Aí ele pareceria ser um disco que as composições vieram por causa da pandemia, e não porque já existiam antes.

O que “Nada a Fazer” tem de diferente e de semelhante do EP “Cardamomo”, lançado em 2019?

Johnny: Acho que tem um nível de produção muito superior. Acho que a gente ficou mais atento aos cuidados técnicos. O primeiro foi gravado muito rapidamente, num momento muito inicial da banda, e ele ficou com uma estética mais lo-fi, ficou com um som menos de estúdio grande, eu acho, apesar de ter sido feito num estúdio bacana daqui. Mas o disco eu acho que ficou com mais qualidade técnica e também com mais amadurecimento nosso. Acho que as composições conversam mais entre si do que as do EP e tem mais a ver com a gente como banda formada já, do que com aquele período muito no começo.

Marcelo: O EP foi gravado, se não me engano, com quatro meses de banda. A gente começou em outubro de 2018 e a gente foi gravar no estúdio em março de 2019. A gente só queria deixar registradas as músicas, gravar as que a gente estava tocando nos shows. Mas realmente, era muito pouco tempo de banda, e agora, depois de muito tempo de shows, amadurecimento, experiência, entendimento entre si, a gente conseguiu fazer algo mais maduro, melhor.

Johnny: E coeso também.

Guilherme: É engraçado falar “maduro” pra uma banda que tem dois anos, pouco tempo. Eu acho que é mais coeso o lance. É mais a nossa cara de verdade. A gente inclusive brincava que (no EP) tinham três faixas e elas eram bem diferentes entre si – uma tem uma parte mais psicodélica, meio lo-fi; outra mais aceleradinha; outra pro lado mais punk. E é porque a gente estava brincando com tudo aquilo no momento e talvez essas músicas juntas, se elas fossem uma coisa só, elas iriam ser mais parecidas com o que a gente toca agora, que nem o disco.

Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o projeto “Desancorado”, que é um disco de remixes que foi lançado esse ano.

Guilherme: A gente tinha uma composição, uma música que a gente tocava várias vezes em show, mas ela não conversava tanto com as músicas do disco “Nada a Fazer”, que a gente já tinha gravado. Aí com a função da pandemia, a gente meio que quis se experimentar de gravar separado, cada um na sua casa, bateria eletrônica, enfim, pra ver se a gente conseguia fazer o registro dessa música. E daí tendo escolhido essa música a gente teve a ideia de não só lançar – porque ela não tinha uma mega qualidade, já que a gente fez tudo em casa – como de chamar produtores e produtoras próximos nossos, que a gente tivesse algum contato, que pilhassem fazer uma remixagem. Só que a gente acabou achando cada vez mais pessoas que a gente tinha interesse em trabalhar junto – a gente mandava o convite e as pessoas: “Nossa, vamos certo!”. Era pra ser uma versão original mais um remix de cada pessoa que cada um dos três indicou. Daí a gente acabou convidando mais gente e, quando a gente vê, a gente tem um projeto do tamanho de um álbum, com 10 faixas. E ficou muito legal, porque a gente conseguiu trabalhar com muitas pessoas diferentes, que a gente gosta muito e cada um imprimiu sua característica na faixa, e foi uma forma também da gente segurar a ansiedade de querer lançar o álbum, porque a gente não tinha como trabalhar nele a sério nessa pandemia. O Alexandre Birck, que é do estúdio (Sangha), também estava isolado, então ele sequer tinha como adiantar as mixagens. Foi meio que uma fuga, uma forma de fazer alguma coisa e que a gente achou legal e o projeto foi tomando uma dimensão maior pra todo mundo.

É uma forma de se manter movimentado, né.

Johnny: Acho que a gente curte ficar lançando coisa. A gente lança um monte de coisa com uma certa frequência. Um single, aí depois lança um clipe, um single, um clipe, e estava já pensando no álbum e aí surgiu um espaço na agenda de lançamentos, e asou desse projeto acontecer bem nesse período e conseguiu saciar essa vontade que a gente tem de lançar coisas.

Marcelo: E a música era, como o (Guilherme) Boll falou, do início do repertório, uma das primeiras músicas da banda, que é mais pop, e não se encaixava mais no disco. Pensamos que como remix é mais fácil de fazer, produzir em cima dela, então foi perfeito. Muitas versões massa dela.

Foi lançada a versão original dessa música?

Guilherme: Sim. No projeto “Desancorado” ela é a primeira versão e é uma versão mix, não é um remix. Ela é na estrutura padrão dela. Inclusive se tu escuta, tem algumas faixas que não chegaram a mudar a estrutura. Mas a primeira faixa do projeto é a versão que seria a original. As outras nove são remixes. Um lance que foi massa também do projeto é que viabilizou de mais pessoas nos conhecerem também. Porque como a gente acabou trabalhando com muita gente, toda essa galera, de certa forma, divulgou a gente e acabou que a gente abriu um pouquinho mais a nossa bolha de pessoas que nos conhecem.

Johnny: Isso foi bem massa mesmo.

Vocês são uma banda de música instrumental e eu queria saber se vocês enxergam algum obstáculo na relação com o público, na questão das músicas geralmente não se comunicarem prioritariamente através da palavra.

Johnny: Eu acho que a gente, até o momento, no nosso tamanho de banda, não encontrou muitos obstáculos. A gente encontrou mais facilidades do que obstáculos. Porque por a gente ser tão compacto e simples, a gente consegue tocar em muitos lugares. Levando basicamente dois amplificadores e uma bateria, a gente consegue fazer um show, sabe, num lugar pequeno. Então acho que a gente conseguiu tocar em muitos lugares. Talvez se a gente fosse uma banda maior, uma banda que precisa de retorno, PA, microfone, mesa de som, técnico de som, talvez a gente não teria conseguido fazer tanto show e ter passado por tanto lugar diferente.

Marcelo: E muita gente que não ouvia música instrumental diz pra nós que curte. Então tudo que a pessoa abre… a pessoa tira esse preconceito também. É legal, porque pra nós não tem porquê a gente não ouvir música instrumental, não é nenhuma questão, mas pra várias pessoas realmente parece que é uma questão e a gente consegue tocar isso.

Guilherme: É muito massa ver conhecidos, amigos, amigos de amigos que falam: “Bah, nunca tinha parado pra ouvir música instrumental”. O pessoal meio que vincula música instrumental com coisas muito experimentais ou música de orquestra.

Não tem o costume.

Guilherme: É, não tem costume. Rola meio que um preconceito e as pessoas nos escutam e, quando têm contato com a gente, ficam: “Porra, legal, gostei de escutar música instrumental.” Um amigo meu comentou comigo que as nove músicas são a playlist oficial dele de trabalhar e estudar – porque tem gente que não consegue ouvir música com letra trabalhando. Então a gente podia pensar que teria obstáculos, mas acabou que só nos favoreceu, principalmente nisso que o Johnny falou, de muito show, a gente já conseguiu lugar pra tocar e tinha que levar todos os equipamentos, mas a gente tinha os equipamentos, que era bateria, ampli de guitarra e ampli de baixo.

Johnny: Acho que talvez, num crescimento maior, no futuro, talvez possa vir a ser um obstáculo. Mas acho que pro nosso tamanho atual em Porto Alegre ainda não me parece um obstáculo.

Então vocês acham que conforme as bandas vão crescendo… Se vocês fossem maiores, poderia ser um obstáculo? Por quê?

Guilherme: Acho pelo lance de barreira meio do underground pro midstream pro mainstream. A galera que escuta música alternativa vai nos escutar. A galera que não tem essa predisposição, que só escuta o que dá na rádio, pouco provável que a gente chegue pra eles, sabe. Talvez essa barreira, que é mais lá na frente, talvez aí aconteça, mas talvez também aconteceria se a gente fosse uma banda de rock mais pesado com vocal, que também não ultrapassa essa barreira, que é mais pop. O que toca na rádio é pop, não é tão pesado.

Johnny: Mas isso é todo um achismo nosso, né. Pode ser que seja completamente diferente.

Mas como vocês mesmos falaram, vocês já tocaram em vários tipos de ambiente, né. Então, pelo visto, é bem aceito, né.

Guilherme: É. A gente não vai mentir que a gente não dá uma camuflada conforme o lugar que a gente toca. A gente já tocou em lugar que a gente sabe que a gente não pode sentar a mão como a gente toca em show que a gente está produzindo. Daí a gente passa um filtrinho…

Marcelo: No caso, é o estilo do som, não é nem por ser instrumental – até convida, porque o instrumental não tem vocal, não incomoda quem tá no barzinho.

Guilherme: E daí viabiliza da gente tocar em alguns lugares que só tocam as bandas de jazz, por exemplo.

Marcelo: A gente toca mais leve.

Guilherme: E que é bom porque acaba viabilizando da gente tocar pra públicos bem diferentes, e que ajudaram a financiar o disco também.

Com a pandemia, todo mundo parou de fazer show. Queria saber se vocês tentaram encontrar alguma alternativa pra isso – lives, vender produtos… O que vocês fizeram?

Johnny: A gente fez camisetas da banda recentemente – a gente vendeu quase tudo, né meu querido lojista Guilherme Boll?

Guilherme: Acho que a gente tem umas quatro ainda. Mas a gente fez camiseta – a gente já vendia antes, mas fizemos uma segunda leva.

Johnny: Com umas estampas novas, mais opções de estampa, e vendeu muito bem. A gente está estudando também uma live. Uma live, uma session, a gente ainda não decidiu muito bem, pra cimentar o lançamento do disco e pra fechar o nosso ano também.

Guilherme: Também porque é foda ficar sem fazer show. Boa parte da vontade de fazer é porque a gente tá sedento por fazer show – que a gente estava acostumado a fazer bastante –, mas até então não fizemos shows, a gente participou só de uma session do estúdio Legato, mas também todos mascarados, álcool gel e todos os cuidados possíveis. Até então, foi o que deu pra fazer.

Marcelo: E além de camiseta, a gente está pensando em vender pôster de capas dos singles e do disco, que foi o mesmo artista que fez, elas conversam muito entre si. Então a gente estava pensando em explorar isso também. É outra forma.

Guilherme: Viabilizar a caixinha da banda, que é a falta de shows, que sugou a caixa da banda.

Pra finalizar: Quais são os planos de vocês além desses?

Johnny: Acho que a gente quer explorar um pouco mais. A gente tem um clipe que vai sair, acredito que até o final do mês, da música “À Deriva” (foi lançado dia 25 de novembro). Ele é da produção do Enzo Hofmann, que foi o mesmo que fez o clipe de “Labrador”, que é outra música que está no disco. Tem essa possível session/live, e tem também outros clipes de outras músicas, pra continuar trabalhando o disco.

Marcelo: E o desejo de tocar mais e música nova, mas ainda com o receio de entrar em estúdio, de ensaiar. Mas fica o desejo.

Guilherme: A gente tem certeza que a gente vai querer voltar a gravar, mas a gente ainda não saiu correndo pra se tapar de álcool gel, botar a máscara e ir pro estúdio, por maior que seja a vontade, mas acho pouco provável que a gente não consiga gravar coisas, ainda que seja à distância.

Johnny: Eu acrescentaria que como a gente tem vontade de criar coisas novas, acho que talvez seja um aprendizado pra nós, porque todas as músicas que a gente criou até hoje foram dentro do estúdio, apresentando ideias e evoluindo trabalhos, e se a gente optar por gravar coisas em casa ou à distância, vai ser um aprendizado, mas eu fico com saudade desse processo que eu gosto, de compor junto, de abordar as composições junto e pensar junto, que é o jeito que a gente usou pra fazer o disco e que nos agrada bastante.

– Ananda Zambi (@anandazambi) é jornalista e editora do Nonada – jornalismo travessia. Nas horas vagas, também brinca de fazer música.” A foto que abre o texto é de Isabelle Kruger.