entrevista por Leonardo Tissot

Após anunciar o retorno às atividades em 2015 — depois de quatro anos parados —, agora dá para afirmar de forma categórica: o WRY está de volta! Não que eles estivessem desocupados nesse tempo todo. Com dezenas de shows e o lançamento de alguns singles no período, o quarteto de Sorocaba se manteve na ativa. Mas faltava um álbum para coroar a retomada do grupo surgido nos anos 90 em alto estilo.

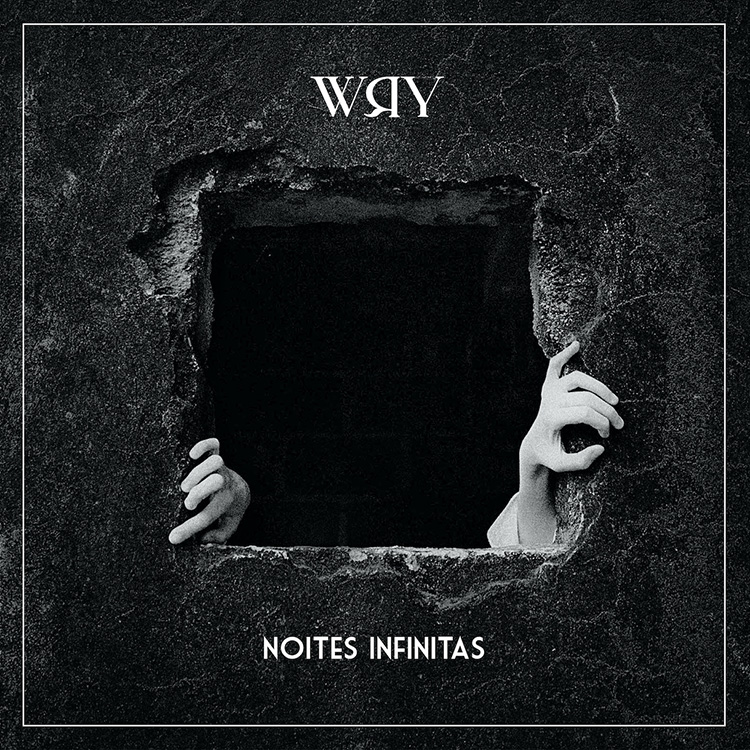

Com o lançamento de “Noites Infinitas”, em outubro, a banda preencheu essa lacuna. O sexto disco estúdio do WRY — e o primeiro desde “She Science”, de 2009 — traz 10 faixas que refletem a experiência de viver em uma cidade conservadora e que espelham a ansiedade, o desespero e a busca por caminhos não convencionais em direção à esperança.

Gravado no estúdio próprio da banda, o Deaf Haus, o disco foi produzido em 2019, após um período de composição iniciado ainda em 2017. A inexistência de pressão, em função de o grupo trabalhar em um espaço que é seu, contribuiu para que o processo de criação do disco fosse mais relaxado.

Produzido pelo vocalista e guitarrista Mario Bross, “Noites Infinitas” tem mixagem e masterização de João Antunes. O álbum também marca a estreia do baterista Ítalo Ribeiro em um registro mais longo, após ter se juntado a Mario, ao guitarrista Luciano Marcello e ao baixista William Leonotti em 2016.

Nas respostas às perguntas enviadas por Scream & Yell, Mario revela suas preocupações com o governo Bolsonaro, o que acha que vai ocorrer no mercado de shows quando a pandemia terminar e o que aprendeu com Kevin Shields, do My Bloody Valentine, durante os anos em que a banda viveu na Inglaterra. Confira o papo a seguir!

Vocês já estão de volta ao Brasil há mais de 10 anos, mas este é o primeiro álbum completo gravado aqui desde o retorno, certo? Como foi a experiência de gravar no estúdio próprio da banda, o Deaf Haus? Especialmente do ponto de vista técnico, há muita diferença em relação aos estúdios em que vocês trabalharam na Inglaterra?

Sim, é o primeiro álbum cheio, sem contar singles. A gente sempre teve um estúdio por onde a gente passou. Seja construindo numa garagem em Londres ou alugando um espaço para ficarmos à vontade. Mas esse de agora é o mais profissional de todos. Alugamos e gravamos para outras bandas também, além de fazermos eventos. A experiência é sensacional porque você pode ir a hora que quiser [risos]. Entre o Deaf Haus e os estúdios em que gravamos em Londres, a diferença é tamanho e equipamentos. Mas em Londres também gravamos em estúdios menores do que o que temos hoje.

Em 2016, vocês deram uma entrevista para o Scream & Yell na qual já falavam sobre a gravação do disco, mas ele só saiu quatro anos depois. Foi o trabalho mais demorado da banda até hoje? Por quê? E de que forma isso impactou o resultado?

Eu não sei o que falei lá, mas imagino que era a intenção mesmo. Entre 2015 e 2016, fizemos cerca de 100 shows, e começamos a construção do estúdio nessa época também. Porém acabamos só lançando uns singles em 2017 e 2018. Organizamos o (festival) Circadélica nesses dois anos, além de fazermos outros 50 shows. Outra coisa que rolou foi o Ítalo, baterista que entrou pra banda em 2016. Com todas essas coisas, ainda mudamos um pouco o foco quando começaram as campanhas das eleições. Eu estava tocando synth e percebi que não fazia sentido mais. Queria empunhar uma guitarra. O som que estava meio dream pop foi se tornando mais pós-punk de novo. Então, o grosso do disco foi feito em 2019 mesmo, quando realmente tínhamos terminado de construir o estúdio e sentimos que estávamos prontos pra gravar o álbum oficialmente.

A pandemia influenciou ou impactou o processo de gravação do álbum?

Quando começou o distanciamento social, a gente ainda gravou uma nova linha de vocal com nova letra para “Absoluta Incerteza” e algumas guitarras e percussões. Mas foi só isso, o restante já estava pronto, não teve um impacto aparente.

Quais foram as inspirações para o novo disco? Qual é o principal tema do álbum — levando em conta que os títulos são um tanto obscuros, como “Morre a Esperança”, “Absoluta Incerteza” e “Weapon In My Hand”? E de onde vem o título “Noites Infinitas”?

O principal tema das letras é sobre lidar com a ansiedade em tempos como os atuais, de diferentes formas, sob diferentes perspectivas. O nome inicial do álbum era “Noites em Claro, Dores Infinitas e Pensamentos Repetitivos”, que veio das sensações que podem rolar numa crise de ansiedade.

No press release do novo disco, você falam sobre Sorocaba ser uma cidade “ultra conservadora” e sobre como isso inspirou as músicas. Acreditam que a cidade seja mais conservadora do que a média do Brasil, um país que hoje tem um governo que muitos qualificam como de extrema direita?

Eu tenho certeza que Sorocaba está entre as mais conservadoras, mas não duvido que tenham outras que ganham o pódio. A cultura aqui, sob o ponto de vista da prefeitura, é quase inexistente, e quem faz de forma independente não tem nenhum apoio. E olha que a cidade é bem grande. Isso é só um exemplo que está próximo de mim. Fora isso, o conservadorismo gritante é visto de forma bem clara, muito antes do Bolsonaro. Inclusive, ele teve por volta de 75% de votos aqui na cidade [Nota: foram 73,72% dos votos]. São muitos exemplos do dia a dia que nos fazem pensar assim sobre a cidade.

A WRY sempre teve um som que remetia aos anos 90 ou a um lado mais barulhento dos anos 80, mas nesse novo álbum dá para perceber ecos de The Smiths, Echo and the Bunnymen e outras bandas oitentistas. Vocês se inspiraram racionalmente nesse tipo de som para fazer o novo disco ou as influências aparecem de forma natural/instintiva mesmo?

As influências aparecem naturalmente. Fazemos rock alternativo que sempre oscilou entre pós-punk e shoegaze, mas sempre de uma forma atual, pois isso também é natural na gente. Apesar das influências, não acho que fazemos um som nostálgico. Escutamos mais bandas atuais do que antigas, porém também temos os famosos momentos de redescobertas, como tivemos com The Cure e The Clash recentemente.

O álbum está saindo pelo selo independente norte-americano OAR. Qual o papel de uma gravadora para uma banda como o WRY no cenário atual?

A gravadora dá o suporte financeiro que precisamos no começo, como gastos com assessoria de imprensa, prensagem de discos, distribuidores de rádio, entre outras coisas. E, nesse caso específico, abre-se algumas portas para os Estados Unidos, o que é massa, pois temos muita vontade de tocar lá!

Na página de vocês no Bandcamp só há informações sobre o lançamento do álbum em formato digital. Também serão disponibilizadas versões físicas?

Sim, assim que entrarmos em turnê de novo, teremos versões físicas, incluindo em vinil.

Desde o “She Science” (2009), vocês vêm compondo também em português. Como vocês definem se uma canção terá letra em inglês ou em português? É algo na sonoridade que influencia a escolha do idioma? Há alguma questão mais técnica envolvida ou depende mais da inspiração e do feeling de cada música?

Olha, isso pode vir de forma natural, mas também de forma forçada mesmo. Já gravamos em casa quase um álbum inteiro nessa pandemia, e essas canções novas estão todas em português. Não significa que não teremos em inglês também. Mas voltando à pergunta, no nosso caso não tem uma regra clara, pode variar mesmo.

O Pedro Veríssimo fala que o problema das bandas brasileiras não é cantar em português, e sim o que ele chama de “síndrome do jingle”. Ou seja, o vocal acaba sendo mixado em um volume muito acima dos instrumentos. Como vocês veem essa questão, especialmente sendo uma banda que começou somente no inglês e vem compondo em português nos últimos registros?

Eu acho que o único dilema é que as palavras em português são mais longas do que em inglês. Para fazer rock ou algo parecido com rock, em inglês acaba ficando mais fácil. Mas em português pode ficar legal também. Se não tem o costume, é legal estudar bem cada palavra, cada frase. Eu vejo muito artista brasileiro recente mudando tônica de palavras para encaixar na melodia — isso é uma coisa que não gosto muito. Mas sobre mixagem, eu acho que essa variação existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer língua.

Quais as principais mudanças no cenário do rock alternativo do Brasil desde a época em que vocês começaram, lá nos anos 90, para os dias de hoje? Hoje está melhor ou pior?

Eu creio que o segmento underground não mudou muito, a não ser o crescimento natural de tudo — tanto a tecnologia quanto a quantidade de festivais, bandas e pessoas. Mas é o que acontece em todo o mundo. O negativo cresceu mais, que é o monopólio da indústria sertaneja, nivelando todo o resto pra baixo. Isso é ruim pra tudo, e chega a me irritar.

O público da WRY se renovou ou as mesmas pessoas que acompanhavam a banda na época cresceram junto com vocês? Ou as duas coisas?

Eu creio que as duas coisas, mas tendendo mais para a renovação, principalmente pelo fato de nós mesmos, da banda, não pararmos no tempo e nos envolvermos com o que acontece hoje, seja fazendo shows com bandas da nova geração, sendo organizando shows e festivais com tais artistas também. Gosto de saber e escutar o que há de novo.

Durante o período na Inglaterra, vocês gravaram com o Gordon Raphael (produtor dos Strokes) e cruzaram com o Kevin Shields (guitarrista do My Bloody Valentine). Que aprendizados o contato com profissionais dessa estatura trouxe para a banda? Tem alguma dica de gravação, técnica ou outro detalhe que eles tenham comentado e que vocês tenham usado nas gravações de “Noites Infinitas”?

As experiências em si ensinaram bastante. Talvez algo específico que me lembro de ter usado, foi quando Kevin Shields me disse que nunca usava aquele monte de amplificadores que vemos nos shows ao mesmo tempo. No máximo, quatro amps simultâneos. E me explicou porque ele fazia aquilo, que era principalmente para criar camadas diferentes, como se tivessem outros guitarristas tocando ao mesmo tempo, fazendo sons diferentes. Foi então que usamos isso em “She Science”, inclusive nos shows: eu usava dois amplificadores e o Luciano (guitarrista) outros dois. Cada um dos quatro emitindo um som com efeitos diferentes e, muitas vezes, contrastantes.

No disco de covers “National Indie Hits” vocês regravaram algumas das principais músicas do rock independente brasileiro — como “Guts”, dos Pin Ups, e “Novos Adultos“, dos Walverdes. A letra dessa última, especialmente, parece cada vez mais confrontar o cenário da música brasileira, em que os grandes nomes da MPB são cada vez mais reverenciados — a live do Caetano Veloso, por exemplo, foi um sucesso em 2020. Como vocês veem esse fenômeno? Os “novos adultos” são cada vez mais “pessoas velhas”, como diz a letra da música?

Sim, eu acho. O rock não faz parte da cultura brasileira, é uma adaptação, mas a MPB sim, e talvez devido ao monopólio do sertanejo, que falei anteriormente, vários ícones da MPB acabam até tocando em festivais alternativos, colocando-os assim no mesmo segmento onde a juventude está. Acho que “Novos Adultos” está bem atual [risos]. De qualquer forma, não acho isso tão negativo. Acho até legal, parece que o Brasil está em processo de criação de um genuíno “indie brasileiro”, bem eclético e misturado.

Qual o posicionamento da banda em relação a questões políticas? Sentem vontade de se manifestar — seja artisticamente, por meio das músicas, ou por meio de ações mais diretas? Especialmente no momento em que vivemos, no qual a cultura vem sendo negligenciada (para dizer o mínimo) pelo governo.

A gente já está se manifestando em algumas letras, como em “Morreu a Esperança”, mas eu sempre falo que assim que pudermos sair às ruas, eu gostaria de me juntar às massas para protestar. Não quero ficar só na internet ou na música que produzimos.

De que forma vocês veem o futuro do mercado de shows no país, em função dos impactos da pandemia? Como proprietários de um espaço em Sorocaba (a casa de shows Asteroid), imagino que estejam vivendo de perto essa questão. Já conseguem ver um caminho para a sobrevivência?

Eu acho muito difícil ter uma visão clara, porque temos o Bolsonaro no governo. Mas tenho a plena certeza de que, assim que formos todos liberados para organizar e fazer shows, os lugares ficarão bem cheios. E acho que, por pelo menos um ano, não vai ser tão difícil ter bastante público nos eventos. Tomara! [risos]

– Leonardo Tissot (www.leonardotissot.com) é jornalista e produtor de conteúdo

Muito legal a entrevista, sou fã do Wry