entrevista por Renan Guerra

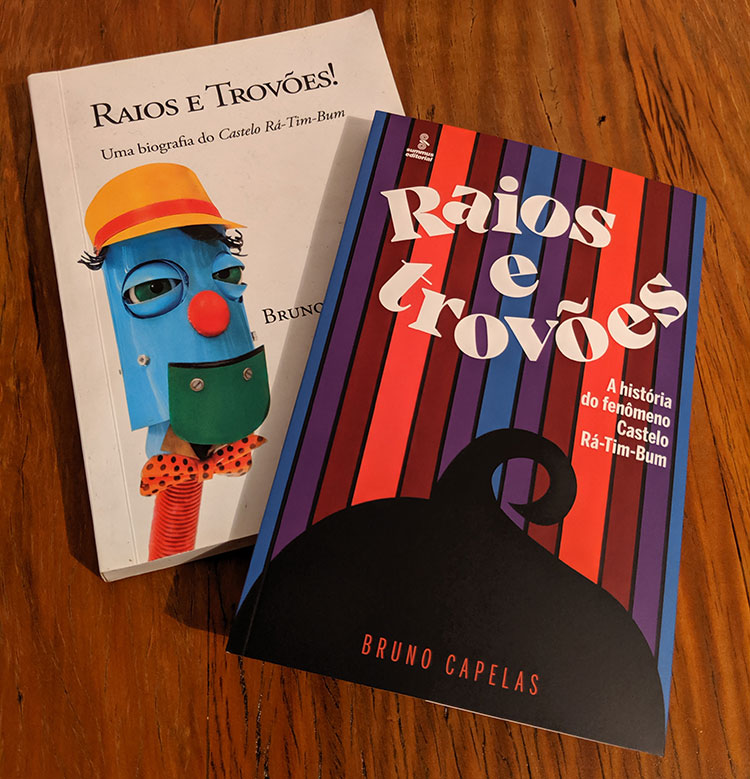

Bruno Capelas pode ser apresentado de múltiplas formas: é editor de tecnologia e inovação no Estado de S. Paulo e colunista de tecnologia na Rádio Eldorado; é colaborador do Scream & Yell desde 2010, escrevendo aqui sobre literatura, cinema e festivais de música pelo mundo; além disso tudo, Capelas é um apaixonado pelo “Castelo Rá-Tim-Bum” e pela história da programação infantil da TV Cultura. É esse último detalhe que o levou ao lançamento de “Raios e Trovões – A história do fenômeno Castelo Rá-Tim-Bum”, editado pela Summues Editorial.

Bruno cresceu vendo horas e horas de programação da TV Cultura e esses programas têm um bocado de culpa pelo que ele se tornou: um jornalista criativo, curioso pelo mundo e de fala instigante e inteligente. Com seu trabalho de conclusão da faculdade de Jornalismo na USP, Capelas começou sua pesquisa sobre o “Castelo Rá-Tim-Bum”, programa infantil da Cultura que foi ao ar originalmente de 1994 a 1997. Depois de inúmeras versões, a pesquisa se transformou em livro e ganhou as prateleiras no final de 2019.

De leitura cativante, “Raios e Trovões” constrói um interessante panorama sobre a história da TV Cultura e a produção audiovisual infanto-juvenil enquanto encanta os antigos fãs da série televisiva com inúmeras curiosidades. Com mais de 30 entrevistas, passando desde o elenco de atores até personagens desconhecidos que construíram o “Castelo”, Capelas faz um importante trabalho de memória e de resgate de uma parte fundamental da TV brasileira nos últimos 30 anos.

Para entender mais das motivações e do trabalho de pesquisa de Capelas, batemos um longo papo com o jornalista onde falamos sobre o “Castelo Rá-Tim-Bum”, a TV brasileira, o conteúdo infantil na era da internet e muitos outros tópicos que você confere na íntegra abaixo (lá no final do texto, o jornalista indica seu episódio favorito em vídeo, o “Tchau, não, até amanhã!).

Para começar, eu queria entender a importância do “Castelo Rá-Tim-Bum” para você.

Eu nasci em 92, costumo dizer em entrevistas que sou mais novo que o “Nevermind” [Nirvana, 1991], para não ficar chato. Por que as pessoas me chamam de novinho e ficam se sentindo velhas, então eu só falo que eu sou mais novo que o “Nevermind”. E eu cresci com o “Castelo Rá-Tim-Bum”, parte do que a gente chama de Geração Cultura: “Castelo Rá-Tim-Bum”, “Mundo da Lua”, “X-Tudo”, “Glub Glub”, “Rá-Tim-Bum”, vários desses programas fizeram parte da minha infância, eu ficava na escolinha o dia inteiro, então quando eu chegava eu ficava na frente da TV até a hora de jantar e o “Castelo” faz parte disso. Aprendi a ler e escrever com o “Castelo”. E mesmo coisas de poesia que eu lembro, como Vinicius de Moraes, Manuel Bandeira, isso tudo eu vi no “Castelo”. É um programa que sempre esteve lá, sempre fez parte da minha formação. É engraçado que, recuperando na pesquisa, eu achei as fotos de uma noite de lançamento dos livros do “Castelo”, em 1995 – que é o primeiro evento que o pessoal considera que sentiu que o “Castelo” era de fato um sucesso – e eu estou ali como criança, tem fotos nesse evento de macacãozinho, de roupinha de criança, pedindo autógrafo. Eu nem tinha noção do que era pedir um autógrafo ou gostar de alguma coisa, mas eu já estava ali. E aí quando fiquei mais velho, fui fazer jornalismo, e eu precisava de um tema para o TCC. E precisava ser uma coisa que eu gostasse muito. Você já viveu isso de ficar debruçado numa matéria duas semanas e já não querer mais saber daquele assunto, tirar uma entrevista longa, tipo de uma hora, às vezes você fica duas, três semanas e você não quer mais saber daquilo, então imagina tirar 20, 30 entrevistas para um trabalho final. Então eu precisava de uma coisa que fosse muito minha. Eu cheguei a pensar em fazer uma biografia do Pato Fu, pensei em fazer alguma coisa sobre o Jorge Furtado, que são duas coisas que eu gosto muito, tem muito a ver com a minha adolescência. Mas aí eu estava vendo TV com a minha irmã em casa um dia, normalmente eu pegava o controle dela e roubava – minha irmã é dez anos mais nova – e estava passando o “Castelo” e a gente ficou vendo. Me lembro de olhar e pensar “cara, o ‘Castelo’!”, fiquei vendo e pensando “eu gosto disso, por que eu gosto disso?”, coisa de adulto ainda ficar vendo. E aquilo me chamou a atenção e pensei: “vamos atrás de um livro do ‘Castelo’, quero entender como o programa foi feito” e disso eu percebi que não tinha nenhum livro falando do “Castelo”. A ideia de ser um livro comercial já vinha desde o começo do TCC, mas era a ideia de “preciso me formar, fazer um trabalho legal e se der certo, pode virar um livro no futuro” e a partir disso eu comecei as entrevistas.

Foram mais de 30 entrevistas nesse processo todo, pelos mais diversos meios, como foi encontrar todas essas pessoas, já que parte do elenco nem atua mais, por exemplo?

Foi um processo bem curioso e eu dei várias sortes no caminho. A primeira é que duas veteranas minhas, a Livia Furtado e a Maria Carolina Gonçalves, tinham feito um documentário muito legal sobre o “Castelo”, um ou dois anos antes de mim na ECA (Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo), chamado “Por dentro do castelo”. Elas tinham a ficha corrida dos entrevistados, com os contatos, então quase todo mundo que eu achei foi por causa delas, foi um presente que ganhei. E depois disso teve a exposição do MIS e eu dei a sorte de fazer meu trabalho nos 20 anos do “Castelo”, calhou de no meio da elaboração eu descobrir que teria a exposição do MIS. E nessa exposição eu não só encontrava as pessoas, mas eu também tive uma profundidade maior, além de uma disposição das pessoas para falar sobre isso, por que o “Castelo” foi um programa que deu muito certo, mas que também marcou muitas pessoas, e até de uma forma ruim. Há pessoas que não gostam tanto de falar sobre o “Castelo” ou outras falam “pô, eu fiz tanto trabalho, fiz novela na Globo, fiz série na Record, fiz filme, mas as pessoas só falam disso”. Eu tinha um certo receio, mas encontrei as pessoas em um momento bom, em um momento em que elas estavam celebrando e isso deixou o trabalho com uma carga afetiva interessante. Mas tem algumas pessoas que foi até curioso de eu encontrar, por exemplo, nenhum trabalho do “Castelo” foi atrás dos produtos que o programa gerou depois, como CD, video-game, livro; então eu fui atrás da Lilian Schwartz – que hoje virou uma celebridade, por causa dos livros que ela escreveu, mas na época ela era a dona da Companhia das Letrinhas e uma baita acadêmica, super conhecida, agora ela ganhou um peso – e foi ela quem fez a coleção de livros do “Castelo”. Eu fui atrás dos programadores da Tectoy que fizeram um jogo do “Castelo” para Master System, fui atrás do André Sturm, que era o responsável pela exposição. Então fui além do núcleo duro do próprio “Castelo”, além das pessoas que participaram da Cultura, mas também pra entender pessoas que fizeram do programa um fenômeno de mídia, por assim dizer.

E você também faz um pré-“Castelo”: você faz um caminho da própria TV Cultura e de todo o universo infantil da emissora antes do “Castelo Rá-Tim-Bum”.

Sim, isso é uma coisa que aprendi lendo um monte de livros de música. Tem um livro que eu adoro, que é o “Brock: o Rock Brasileiro dos Anos 80”, do Arthur Dapieve, em que ele conta a história de bandas importantes da década, como Blitz, Titãs, Ultraje, RPM, Paralamas, mas para ele contar essa história, ele precisa retroceder. Ele precisa ir lá e falar do rock dos anos 70, de Rita Lee, Raul, ele fala da banda Vimana, que é super emblemática, por que a formação era Lulu Santos, Ritchie e Lobão, só que é uma banda que não fez sucesso. E muito inspirado nisso, eu pensei que tinha que ir atrás do que aconteceu antes, porque há vários programas infantis da Cultura, mas tem a própria história da emissora: o que é uma TV pública? A Cultura não é uma TV privada, não visa só ganhar dinheiro, mas ela não é uma TV estatal, que está a serviço do governo, ela tem esse modelo todo específico. E eu percebi no começo da pesquisa que era isso que fazia da Cultura muito diferente, por isso que as coisas davam certo na emissora de alguma forma, que é um modelo de uma TV paga com dinheiro do estado, ou seja, paga com recurso do contribuinte, mas feita para o contribuinte e que não está a serviço do estado e do interesse político e sim do público, isso foi algo super importante para construir a trajetória do programa. Como é que a Cultura tinha dinheiro para tocar isso num momento em que o Brasil estava em crise? O “Castelo” foi feito entre 1992 e 1994, que é o auge da hiperinflação, o “Rá-Tim-Bum” foi lançado um pouco depois do confisco do Collor. E isso é uma coisa importante, que eu tentei cruzar o que estava acontecendo na Cultura com o que estava acontecendo na sociedade. E calhei de achar a figura do Roberto Muylaert, que é pai da Anna Muylaert – hoje em dia a gente conhece mais ela do que ele – e que é um cara que é super importante porque ele pensa essa gestão da TV pública, ele vai buscar apoio nas empresas. Ele é o cara que fez Bienal, trouxe a Marina Abramovi? para a Bienal Internacional de Arte de SP nos anos 80, fez o festival de jazz, trouxe B.B. King, Peter Tosh, Etta James, uma série de artistas importantes. E ele assume a Cultura e fala: “A gente precisa dar um jeito na emissora”, ela tinha passado por um incêndio uns meses antes, “preciso reconstruir isso aqui e como a gente faz? Vamos buscar apoio? Do governo? Do governo, mas também da iniciativa privada”. E isso é o que faz a Cultura ter certa independência do governo da época e também conseguir bancar alguns projetos: o “Rá-Tim-Bum trazer o Fernando Meirelles e o Marcelo Tas, que eram dois caras que tinham feito um baita sucesso na Gazeta; fazer “Mundo da Lua” com os atores da Globo, como [Antonio] Fagundes, [Gianfrancesco] Guarnieri, Lucinha Lins, tem muitos atores incríveis ali e depois ainda fazer o “Castelo”, que é uma super produção.

O livro tem uma linha em que você constrói esse arco. Isso foi algo que veio do trabalho de conclusão, depois você manteve no livro? Podemos dizer que era meio que a sua linha de pesquisa, tentar entender por que isso foi um sucesso e depois por que isso decai?

No TCC, a pesquisa tinha uma coisa muito mais reta do que entender por que foi um sucesso, mas a ideia era apenas contar essas coisas em ordem cronológica, tinha ali uma introduçãozinho, que era uma gracinha e ele parte da fundação da Cultura até os dias de hoje, aí quando ele vai virar livro – e foi uma das coisas que demorou para fazer sentido – é que não podia ser assim, isso ficava muito acadêmico, muito correto, e me deu trabalho achar uma estrutura que prendesse o leitor: por que estamos falando disso? Qual é a história? É achar não só a relevância histórica, mas também uma certa linha dramática. Então começo com a exposição, que é algo mais recente, que as pessoas lembram das filas, lembram das notícias, volto para falar do incêndio da Cultura e é a partir do incêndio que eu conto a história da reconstrução da Cultura para desembocar já no terceiro ou quarto capítulo em como o “Castelo” vira “Castelo”. Demora, pois tem uma história para explicar que o “Castelo” é resultado de vários programas que a Cultura fez ao longo desse período e antes até. A Cultura fez o “Vila Sésamo” nos anos 70 e que muitas pessoas que fizeram o “Castelo” viram. Então era necessário explicar tudo isso para que fizesse sentido. Até por que era uma grade de programação: vinha “Rá-Tim-Bum”, “Mundo da Lua”, “Glub Glub”, “X-Tudo” e depois vinha o “Castelo”, quando o programa estreou. Então tinha que explicar esse arcabouço, pois não dava pra tratar o programa como um fenômeno isolado, por que ele não é.

É curioso que no livro há um caminho que passa por praticamente toda a televisão infantil dessa fase, por que depois ele vai acabar no “Disney Cruj” (SBT) e nessas coisas todas que também são frutos do “Castelo”.

No TCC, na pesquisa inicial, tinha até mais coisas, tinha mais destaque, por exemplo, para as coisas que passavam na Cultura, mas não eram originalmente da emissora, como “Beakman”, “Os Anjinhos”, “Doug”, que eram compradas quase todas da Nickelodeon; “Anos incríveis”, que não era TV infantil, mas estava ali próximo, tinha destaque para “Um Menino Maluquinho”, que é um programa sensacional da TVE, feito pela Anna Muylaert nos anos 2000. Mas essas citações acabaram sendo cortadas por falta de espaço, pois pensei “o que é o foco da narrativa? O ‘Castelo’ e as pessoas do ‘Castelo’”, porque é isso, você precisa dar uma trajetória da produção, as pessoas aprenderam a fazer TV infantil – e acho que o “Castelo” é o produto mais bem acabado dessa sequência – fazendo, é como fazer jornalismo: eu brinco que fazer anos e anos de reportagens pro Scream & Yell me ensinou a fazer entrevista, que me permitiu escrever esse livro, porque você conseguia passar uma hora, uma hora e meia, duas horas com os entrevistados, perguntando “me explica isso, me conta essa história” e depois brincar e decupar e reunir. Então tem esse arco, tem que passar por tudo e às vezes de uma forma até não cronológica, mas de uma forma lógica. Tem um capítulo dedicado aos bonecos, uma parte super importante do “Castelo”, e eles aparecem muito forte no “Bambalalão” e depois são retomados no “Castelo” – tem alguns aparições ali no “Rá-Tim-Bum”, mas é pouco. Eles são super importantes para o “Castelo” e estão ali no “Bambalalão”, e eu não falei do “Bambalalão” no começo do livro, pra poder pegá-lo no meio – achar toda essa estrutura aí foi o trabalho dos últimos três, quatro anos. O livro tem o que eu chamo de quatro versões, a que foi publicada é a versão “Quatro e meio – uma nova esperança” depois dos cortes do George Lucas, porque foram 4 versões diferentes: a primeira do TCC, depois tiveram duas que estavam tentando chegar nesse meio do caminho, mas ainda eram meio atrapalhadas.

Mas mesmo assim você tem personagens muito interessantes. Nesse capítulo dos bonecos, por exemplo, tem uma construção do personagem de como ele se formou dentro da Cultura como trabalhador daquele universo que ele desconhecia antes.

Eu estava falando com o meu pai sobre o livro e a gente chegou numa definição que é: a gente pensa no “Castelo” e uma coisa que eu sempre pensei muito é que a criação é do Cao Hamburguer e do Flavio de Souza; depois a Anna Muylaert entra pra completar os roteiros. E quando se fala no “Castelo” pensa-se muito nesses três nomes e muito nos atores que fizeram parte daquilo, eventualmente um ou outro responsável técnico. E o ”Castelo” é muito mais do que isso, porque é um programa que tem tantas partes que não dava pra concentrar a produção. Todos os quadros, por exemplo, tem roteiristas independentes, formações independentes, coordenados por Cao, Flavio e Anna, mas são independentes e logo que eu percebi isso pensei que a história não poderia se resumir ao trio, ao núcleo duro ou a gestão da Cultura, ela tinha que falar dos operários: tem que falar do bonequeiro, que é o cara que vai ficar uma hora todo torto esperando a gravação de uma cena pra falar três frases, às vezes. Tem que funcionar assim, tem que contar a história desses caras, porque no fim das contas, as pessoas lembram de várias partes. Durante a pesquisa, por exemplo, eu descobri que a árvore não era um plano do Cao, foi uma coisa que o Sílvio Galvão criou, e ele é um personagem super importante no livro. É um cara que é autodidata, que estudou sozinho, aprendeu sozinho a fazer maquete, foi trabalhar com visual e fez uma árvore inteira sozinho e falou: “Ó, tá pronta aqui a árvore, vamos usar a árvore para colocar essa cobra aqui dentro” e é um elemento super marcante da série. O Jésus Seda, o cara que confecciona todos os bonecos, fala um negócio muito bonito que é “eu só crio o boneco, o boneco só ganha vida quando vai lá o bonequeiro botar a mão e brincar” e é um cara super importante, porque ele cria o visual da Celeste, do Mau, do Porteiro. Era importante contar a história não só das pessoas que todo mundo conhece, mas também de quem estava ali nos bastidores. São 250 pessoas, então faltou muita gente para falar, mas a gente tentou dar conta do máximo possível. Eu acho que é um trabalho coletivo, TV é um trabalho de muitas pessoas, não é um cara pegando uma câmera e fazendo sozinho. E às vezes a gente se resume, especialmente no jornalismo cultural, em falar só dos protagonistas e esquecer os operários.

Eu acho que o livro cumpre esse papel. Fiquei muito surpreso com a quantidade de pessoas envolvidas, o tamanho dos cenários, o tamanho das coisas, a produção que foi despendida para fazer aquilo, para mim é meio surreal que eles fizeram tudo aquilo, pois os outros programas da cultura são tão pequenos, tão simples.

“Rá-Tim-Bum” não é um programa simples, ele é um programa tão complexo quanto o “Castelo”, em termos de produção. “Mundo da Lua” é uma ficção, se você analisar até em termos de orçamento, o orçamento do “Rá-Tim-Bum” é maior que o do “Mundo da Lua”, que é uma ficção, precisava botar gente pra filmar ali. O “Glub Glub” é um programa baratíssimo, simples, basicamente você tem um chroma key e duas pessoas interagindo e chamando desenho – o custo é comprar desenho. Mas se você analisar você se pergunta: é uma super produção? Tem muito dinheiro? Tem, mas também tem um improviso ferrado, porque é um dinheiro pra fazer um programa que tem um cenário gigantesco, adiciona aí o cenário de todos os quadros, tem diárias fora, tem muito formato: boneco, animação, não-ficção, ficção, reportagem, tem os indiozinhos, que é uma filmagem super complicada, que é filmar no meio do mato, como é que você sonoriza isso? É muito complicado. É um programa que tem uma complexidade doida. E é muito legal quantas pessoas envolvidas falam uma das outras, “sem fulano tinha dado errado”. O Flávio de Souza deixa o programa no meio pra fazer uma novela no SBT, uma proposta irrecusável, pela grana e pelo que era, e a Anna Muylaert assume o papel ali e o Cao fala que “se não fosse a Anna, tinha dado merda”, mas é uma coisa que muita gente diz “se não fosse fulano teria dado merda”, pra mim ainda é absurdo olhar e falar: esses caras botaram esse programa de pé em dois anos, do final de 1992 ao final de 1994, estava tudo feito, mas eu também sou suspeito para falar.

Eu fiquei chocado com os figurinos, por exemplo. A internet adora os figurinos do “Castelo” e as pessoas gostam de fazer piadas “ah, os figurinos parecem roupas de clubber em festa de techno de São Paulo”, então ver a Angela Dip contando como era usar aquele figurino, ou mesmo os figurinos da Morgana, que eram cheios de camadas, você fica chocado com o quanto era surreal.

Era surreal, e era surreal porque tem uma elaboração de figurino que é ferrada e era um suplício usar aquilo tudo. A Angela Dip, por exemplo, ficava mais de hora para se montar.

Sim, o figurino do Etevaldo que ele não podia fazer nada.

Não podia nem segurar um copo d’água, alguém tinha que dar água na boca dele, então é um trabalho de elaboração e de muita referência do Carlos Eduardo Gardin, que é outro desses operários, por assim dizer, do “Castelo”. Se você olhar o programa, você nem sabe, eu fui descobrir isso fazendo o livro: o “Castelo” estava botando Grace Jones para a criança brasileira, Paco Rabanne e Thierry Mugler, botando referências de alta costura.

Coisas do Gaudí.

Sim, os cenários do Gaudí, o que é muito louco. Eu estava pensando nisso esses dias: o “Castelo” me estragou, porque a gente vai ficar velho e estudar a arte contemporânea e fala “não, porque a poesia do Manuel Bandeira chocou a sociedade, as pinturas do Dalí e os prédios do Gaudí chocaram a sociedade”, e essas foram algumas das primeiras coisas que eu vejo quando eu sou criança, então o mundo pra mim tem que ser um pouco maluco assim, não pode ser normal, não pode ser quadradinho, retinho, o “Castelo” me estragou. Mas é parte da teoria, uma das grandes forças do “Castelo” e um dos diferenciais contra os outros programas da Cultura, que é a teoria do construtivismo do Jean Piaget, tem uma base pedagógica ali que é: você quer ensinar alguma coisa pra criança? Ensina, só que bota no contexto que ela entende. Quer colocar um castelo com uma cara de Gaudí, faz, só que bota num contexto que a criança vai entender que as pessoas que moram ali são um bando de bruxos e por isso a casa faz sentido. Quer mostrar poesia? Mostra, mas bota uma poesia do trem de ferro do Manuel Bandeira, junto com uma animação de um trenzinho que faz sentido para a criança. Tinha Paulo Leminski no “Castelo”, eu, por exemplo, fui ler Leminski mesmo com mais de 20 anos para poder entender o que esse cara estava falando, só que estava ali para a criança, e criança é um bicho muito mais inteligente que a gente.

Talvez um dos grandes sucessos do “Castelo” seja não subestimar as crianças.

Exato, é dar a informação. É uma coisa que penso muito sobre como lidar com o jornalismo; às vezes penso “ah eu vou colocar tal coisa no meu texto, quem pegar pegou, quem não pegar não pegou”, mas é mais importante você oferecer do que você censurar. Melhor você criar e falar “não, vamos colocar isso a disposição e quem pegar a referência vai seguir em frente e vai se divertir e vai evoluir, do que o contrário”. Acho que é uma beleza do “Castelo”, pois têm episódios inteiros sobre o Leonardo da Vinci. Você está falando para crianças de 4, 5 anos que Leonardo da Vinci pintou a Monalisa e fez um primeiro modelo de helicóptero da humanidade, é muito bonito como o “Castelo” faz tudo isso. E, querendo ou não, isso é cultura geral, que é uma das grandes funções que a TV tem (ou tinha naquela época), coisas que a escola às vezes não pode dar. Os programas da Cultura eram pensados como esse apoio pedagógico, mas que não era chato, que não era “um mais um é igual a dois”, é divertido, é aquele episódio da “matemáquina”, que é uma máquina em que você multiplica pessoas e que você entende matemática de um jeito muito fácil: as quatro operações estão ali, você fica multiplicando as pessoas e dá pra entender. Tem uma beleza de não subestimar a criança. Às vezes olho a programação infantil de hoje e acho muito bem feita, muito bem produzida, acho que os programas de hoje não subestimam e dão coisas legais para as crianças, mas não no mesmo tamanho, na mesma carga que o “Castelo” fazia.

E também acho que era outro cenário de produzir coisas para as crianças, pois hoje em dia qualquer coisa que você vai produzir você concorre com a “Galinha Pintadinha”, que é muito básico.

Você está competindo não só com a “Galinha Pintadinha”, mas você está competindo com toda a tecnologia. A gente já discute a quantidade de informação que recebemos, agora pensa pra criança? Parte do que é legal de você ser criança – pelo menos do que me lembro de ser legal – é que eu estava entendiado, não sabia o que fazer com o meu tempo já que eu não tinha obrigação nenhuma, aí eu tinha que inventar brincadeiras, e parte dessas brincadeiras depois eu olho e falo “nossa, isso é muito coisa de jornalista, puta que pariu”. Lembro que eu tinha um joguinho de futebol e eu não só brincava de jogar futebol, eu narrava a partida, então era a brincadeira que nascia do tédio. E hoje você não fica entediado, como adulto é muito difícil ficar entediado, o meu tédio é nessa de não querer receber informações, e a criança hoje tem isso, ela tem não só a TV aberta, mas tem a TV paga, o videogame, a internet, tem o YouTube, a Netflix, uma série de opções. Falo um pouco disso no livro de que um dos motivos por que o “Castelo” desse tão certo é porque ele foi um fenômeno de massa: a criança rica e de classe média assistia – não vou dizer que a criança pobre, porque a criança pobre mesmo não tinha nem televisão ou talvez a Cultura não chegasse na casa dela, como chegava raramente em outros lugares mais distantes de São pPaulo – aprendi essa com você.

Sim, a Cultura só chegou na minha casa (no Sul) quase nos anos 2000, na minha cidade algumas coisas da Cultura eram transmitidas pela TVE-RS, só que mesmo assim era muito difícil de se sintonizar, então alguns bairros não sintonizavam a TVE. Eu só tive acesso a esses canais quando a minha mãe comprou uma antena parabólica, então eu tive contato com a TV Cultura, Futura e outras coisas assim, então já era bem mais pra frente.

Você tinha o que, uns 8 ou 9 anos?

Acredito que 7 anos.

Então ainda está na idade do “Castelo”.

Sim, acompanhei o “Castelo”, o “Mundo da Lua”, essas coisas, mas acredito que o “Castelo” talvez não tenha sido a coisa que mais impactou. O “Mundo da Lua” eu assisti todos de saber de cor.

Acho que isso pode ter a ver com a idade.

Sim, pois eu já estava um pouco mais velho.

É engraçado que teve uma hora que eu pensei em fazer um trabalho sobre o “Mundo da Lua”, mas é porque mais velho, adulto, o programa é mais óbvio: é uma série. É uma série de família, uma sitcom muito tradicional, é tipo “Uma Grande família” só que mais focada na criança. Mas depois olhei e falei não, é o “Castelo” que me pegava mais, pra mim é o “Castelo” que sempre esteve lá e eu nunca tive que pensar que ele existia. Mas voltando a questão dos meios, o “Castelo” surge num momento em que criança rica e crianças que tinham acesso a Cultura – em SP poderiam até ser crianças pobres – estavam vendo a mesma coisa. Me lembro de chegar na creche e comentar do que eu tinha visto ontem, eu era de classe média, classe média alta, mas assim, crianças que eram de classe média baixa também falavam do “Castelo”, as brincadeiras estavam ali. Logo depois disso você já tem a TV paga e a criança de classe média ou alta já escapa pra ela, então você está falando de outra coisa. Você depois disso já tem a internet e a “Galinha Pintadinha” é um divisor de águas. E hoje o streaming pega as coisas que estão na TV paga e na TV aberta, mas passa de outro jeito, é muito louco porque a criança hoje não entende o que é um comercial, não entende o que é ter que esperar o programa. Quando eu era criança tinha uma fita de vídeo que basicamente era um dia de grade de programação da Cultura gravado, então quando era feriado ou eu ia viajar para um lugar que não tinha TV, eu levava essa fita comigo para caso eu quisesse ver os programas, eu os tinha, mas a criança de hoje não entende que você tem que esperar até determinado horário para passar – é só entrar na Netflix e assistir. E isso gera uma baita diferença em como as coisas são recebidas. Pode ser um fenômeno popular? Pode, até maior, se parar para analisar a “Peppa Pig” é muito grande, assim como a “Galinha Pintadinha”.

A “Peppa Pig” era muito grande, considerando que você pensa que ela era da TV paga, então teoricamente alguns anos atrás ela não atingiria o mesmo público que atingiu.

Acho que os fenômenos podem até ser maiores, os números da “Galinha Pintadinha” são assustadores, a quantidade de seguidores, de visualizações e inscritos que tem o canal, só que é feito de forma diferente, porque você precisa ter internet. Hoje até parece simples porque em qualquer celular você bota um plano de dados e consegue baixar para ficar offline, mas isso é coisa de dois, três anos. Quando eu comecei o trabalho do “Castelo”, não tinha isso, esse mundo não existia e isso é muito diferente do que é botar uma TV, botar uma antena. E não é uma TV que você vai comprar para ver o “Castelo”, é pra ver a novela e o jogo de futebol.

Mas é curioso que – talvez por essa questão de reprisar tanto na Cultura – as crianças continuam tendo acesso a isso, porque, por exemplo, o meu sobrinho assiste ao “Castelo”, agora não tanto por que os reprises diminuíram, mas ele ainda assiste muito o “Cocoricó”, que reprisou bastante. E ele assiste várias coisas, o “Quintal da Cultura”, por exemplo, ele sabe fazer as coisinhas que eles ensinam.

E é algo muito bonito que a Cultura ainda mantenha isso, porque isso é uma outra coisa interessante. Quando o “Castelo” foi exibido quase toda a TV tinha uma programação infantil. Eu lembro que tinham pedaços do meu dia que eu saia da Cultura e ia pro SBT ver Hanna-Barbera, ver “Flinstons”, “Jetsons”, que são desenhos incríveis. A Globo tinha a “TV Globinho”, o “Bambuluá”, a Record tinha “Pokemón”, a Manchete tinha um monte de animes, “Cavaleiros do Zodíaco”, “Super Campeões”, quase todas as TVs tinham alguma coisa para criança; e hoje não tem. Parte disso por conta da proibição de fazer publicidade para criança? Sim e está muito certo. Muitas pessoas perguntam: você acha ruim que seja proibido? Eu falo não, não acho, criança não tem idade para entender o que é publicidade – adulto às vezes não tem idade para entender o que é publicidade, então imagina uma criança, então está certíssimo. Só que você tem um efeito colateral ferrado que é “ah, beleza não vou fazer propaganda pra criança? Então não vou passar programa pra criança, não vou gastar produzindo”, porque é difícil. O programa mais básico pra criança é mais difícil do que você fazer um programa para adulto, porque se você parar para pensar, um talk show é a estrutura mais básica que tem, é tipo dois caras falando na frente de uma câmera, claro, tem produção, estúdio, mas é básico. Programa de criança você não consegue entretê-la apenas com duas pessoas falando, tendo uma conversa igual a que a gente está tendo aqui. Então isso é super, super importante, a ideia de que o “Castelo” está numa época em que tinha programação infantil e hoje não tem. A Cultura resiste com questões de orçamento super complicadas e tudo mais, mas continua produzindo e reprisando e tentando importar e trazer conteúdo – a própria “Peppa Pig” passa na Cultura, mas é super curioso pensar nisso. Tem gente que pergunta: “você acha ruim que passe Peppa Pig na Cultura?”. Eu falo “olha, eu fico triste que a Cultura não consiga produzir mais o que ela produzia, mas eu não acho ruim”, a “Peppa Pig” é um baita desenho, super educativo, acho muito legal aquela coisa da estrutura familiar da Peppa Pig, ele é um desenho feminista e é muito legal que isso aconteça. Assim como o “Castelo”, se você parar pra pensar, ele não chega a ser feminista, porque a Morgana está sempre no castelo e o tio Victor é que sai pra trabalhar, mas ele tem uma coisa muito bonita que é de uma família não tradicional, assim ele consegue modelar diferentes formatos de família, não é o pai e a mãe como era em o “Mundo da Lua”, é uma família que contempla quem tem só o pai ou só a mãe ou é criada pelo avó, pelo tio, está tudo ali contemplado, que é uma coisa que eles roubaram da Disney. O Tio Patinhas e o Donald e os sobrinhos, mas que eu acho super interessante, porque é uma discussão que tinha pouco na época.

Eu acho interessante que está no livro que eles tinham de escolher a personagem feminina e está no roteiro que ela é não-branca, que ela precisaria ser negra ou asiática e isso já é uma coisa muito avançada, considerando que todas as apresentadoras infantis na época eram brancas e loiras.

Esse pensamento de representatividade está sempre ali com o “Castelo”, tanto que nos coadjuvantes era pensado para ter um índio, mas eles não conseguiram achar uma maneira de ter um índio, porque estava difícil escalar um ator, então eles criaram o quadro dos curumins. Era importante ter personagens masculinas e femininas de diferentes idades, de diferentes jeitos, é engraçado porque é uma preocupação que faz todo sentido com a época, mas que hoje faz o programa parecer muito contemporâneo.

Sim, porque depois do “Castelo” a gente vê que muitos programas da Cultura sempre tem personagens mais diversos, tanto que até alguns anos atrás havia uma imagem de que programas educativos têm negros, indígenas, porque eles tinham uma diversidade maior. E antes do “Castelo” os programas não tem tanta diversidade, é como se fosse um novo marco que eles colocam.

Sim. E isso também vem dessa estrutura pedagógica, por que aconteceu o seguinte, acho que é super importante falar, o “Rá-Tim-Bum” foi feito ainda muito no campo tradicional pedagógico da Cultura, a emissora tinha um departamento pedagógico próprio, e quando o “Castelo” vai ser feito, a Beth Carmona, que era a diretora de programação olha e fala “a gente precisa modernizar isso, não dá para ser do mesmo jeito”. E ela convida uma pedagoga que é a Zélia Cavalcanti, da Escola da Vila (que é uma escola super conceituada de São Paulo nesse aspecto) pra pensar como é que deve ser um programa infantil. A Zélia escreve uma grande análise do “Rá-Tim-Bum” dizendo “olha, isso aqui funciona bem, isso aqui não funciona tão bem, isso é legal, isso não é”, e várias coisas que são inovadoras no “Castelo” vem desse pensamento: a estrutura de família, a estrutura de você trabalhar diferentes formatos, o respeito a inteligência da criança. A Zélia é outro coadjuvante super necessário para o “Castelo” ser o que é e é engraçado pensar nisso, pois é um programa ainda feito numa estrutura tradicional, não é um grupo independente, ainda que seja um programa feito por gente que estava fazendo arte independente em São Paulo nos anos 80, e o programa se fortalece a partir dessas experiências. Por exemplo, o “Castelo” não se preocupa em falar sobre representatividade LGBT, mas você consegue olhar e entender coisas ali que fazem parte desse universo, fazem sentido, vários que estão ali, tem um espectro, não sei, talvez você diga melhor do que eu, talvez eu esteja roubando lugar de fala – você olha e tem uma identificação, não sei se faz sentido.

Faz sentido, pois há personagens que não representam aspectos de gênero muito específicos, eles estão sempre em determinados limbos e isso para a criança pode ser interessante para ela entender que não existem coisas 100% de menino e 100% de menina, isso fica muito mais amplo e mais simples para a criança.

Acho que não é uma coisa que o “Castelo” faz declaradamente e nem avança nisso, até por que tem vários episódios que ainda falam dessa coisa de menino e de menina, da Biba não brigar com os meninos e tudo mais, de ter coisas de divisão por gênero ali nos personagens, mas olhando assim, eu acho que a Caipora e o Etevaldo são dois personagens muito óbvios nesse sentido.

Sim, os personagens secundários são bem fora desse espectro de gênero e as crianças entendem eles sendo diferentes.

O Etevaldo e a Caipora são muito isso. E é muito legal você pensar, por exemplo, que a Celeste é feita por um homem, as pessoas ficam super surpresas com isso.

A Celeste, por exemplo, é 100% cultura LGBT, por que ela é perfeita!

É até engraçado isso, as pessoas me perguntam: qual seu personagem favorito? E eu sempre escolho personagens que tem muito a ver com a minha figura: o nerd hétero. Meus personagens favoritos: Pedro e Gato Pintado, totalmente “boring” se formos olhar por alguns aspectos. O que é o Gato Pintado? Ele está dentro da biblioteca lendo poesia, ele é muito travadinho, mas é um pouco de quem eu acho que eu sou também. Às vezes eu penso que podia achar um personagem mais legal para responder nessa hora, podia falar que eu gosto, sei lá, do Etevaldo e do Bongô. Não adianta, o meu personagem é o Pedro, que é super nerd e o Gato Pintando, que é super nerd, eles são quase a mesma persona.

Pode ser por isso também que eu sempre escolheria a Penélope, eu gosto dela.

Que é uma grande personagem. E é muito engraçado, fazendo jornalismo você sempre tem aquela primeira aula super chata que rola quase sempre, que o professor quer conhecer a turma e pergunta “por que você veio fazer jornalismo?” e, sério, eu já ouvi várias vezes de mulheres que estudavam comigo “eu resolvi estudar jornalismo por causa da Penélope”, eu olho e falo “serião?”, eu acho engraçado, mas é muito legal.

É que a Penélope, teoricamente, era meio vilã.

Você acha que ela era vilã?

Eu acho que de certo modo: ela aparecia e atrapalhava, mas também ensinava, e eu gostava do fato de ela ser dúbia e nunca saber o que esperávamos dela. E quando achávamos que ela ia fazer algo ruim, ela ajudava.

Nunca tinha analisado por esse aspecto que ela é uma vilã. Acho que ela não é uma vilã, mas eu acho que ela é um personagem muito que tá ali, funciona. O vilão, vilão mesmo, é o Doutor Abobrinha, ponto. E o Mau tem um pouco de vilão, mas eu acho um vilão tão fofo. Mas a Penélope eu nunca tinha pensado por esse ponto, ela é meio contraditória, meio atrapalhada. Ela traz o caos, eu acho que é um pouco disso.

E tem uma coisa de eles terem essa coisa de a mídia ser sempre meio dúbia: será que ela está ali pra ajudar?

Aparecer no jornal é legal ou não?

É sempre um meio termo.

E acho que isso é super interessante olhando pelo ponto de vista de hoje quando a gente pensa em fake news, desinformação, toda hora essa é uma discussão que surge no dia a dia da profissão. Eu sempre falo que o problema não é a fake news, a informação, redes sociais, algoritmos, nada, o problema é que as pessoas não tiveram ou não entenderam um negócio chamado contrato de leitura. Contrato de leitura é você entender que o que você está lendo foi escrito por outro humano e que aquilo é parcial ou imparcial e tem razões para ter determinado direcionamento; a partir do momento em que você entende isso e afirma esse contrato você vai entender as limitações de cada texto. Tem muita gente que fala do narrador não-confiável na literatura, o contrato de leitura é você entender que às vezes o narrador não é confiável, em certos aspectos. No jornalismo e na não-ficção, e acho que o “Castelo” faz isso super bem de uma forma super madura para a criança que nem entende direito o que é a mídia. Como se dissesse assim “desconfia, tenta entender o que está acontecendo, mas desconfia um pouquinho”.

E esse cenário todo é curioso quando a gente pensa que ontem saiu o resultado do índice PISA e que apenas 2% dos adolescentes de 15 anos conseguem ler algo, entender algo, analisar aquilo e fazer conexões a partir disso. São dados bem assustadores, pois a maioria deles consegue ler, até entende determinadas informações, mas eles não conseguem avançar naquilo.

Isso é muito maluco, esse mesmo índice mostra a disparidade social que existe no Brasil: as escolas de elite superam o desempenho da Finlândia, enquanto escolas pobres ficam atrás do Peru, sabe, o que a gente está fazendo de errado?

Mas isso também é curioso: em alguns níveis eles superam esses países ricos, mas, por exemplo, no nível de leitura e compreensão, alguns países como a China superam as escolas de elite do Brasil. É um cenário em que muitas vezes o adolescente consegue fazer cálculos ou consegue entender de ciência, mas ele não consegue ler um texto e discernir se aquilo é um fato ou uma opinião, por exemplo.

O que é algo super maluco que a gente tem debates enormes no jornalismo sobre isso: esse texto é uma análise ou esse texto é uma reportagem? Já vivi situações dentro da redação que são sobre isso, as pessoas não estão entendendo que isso é uma análise, começam a xingar, ou não entendem que isso aqui é a opinião de um colunista e não de uma reportagem. Caralho, algo que para a gente que trabalha com isso é básico. Quem está escrevendo? Ahhh, agora eu entendi. É louco isso.

É meio que a relação que as pessoas tem hoje em dia com a crítica de qualquer forma, elas ficam com uma relação que é sempre tipo: “ah, está tudo errado porque eu não concordo com isso que você escreveu”.

Fazer crítica é difícil, fazer crítica bem feita é muito difícil e é algo que eu tenho ansiado no livro e tem rolado aos poucos, mas por enquanto só positivas. E assim, ninguém quer ouvir crítica, ninguém quer falar “porra, errou, fez merda, está errado”, mas por outro lado eu fico curioso para saber o que vão achar de errado no livro, porque é importante. A palavra crítica é isso, você quebrar, a raiz está em quebrar, atacar, fazer uma crítica construtiva é quase como negar a palavra crítica e eu tenho pensado nisso: eu quero ler críticas do meu livro, mas que desçam a porrada – não façam isso de forma leviana, pelo amor de deus, mas pra eu entender onde eu errei, pois isso pra mim faz a maturidade. E isso é uma forma muito madura de lidar com a crítica, a crítica é uma maneira de você evoluir. É engraçado, as pessoas não entendem muito bem essa relação.

Eu acredito que às vezes as pessoas não entendem uma relação de crítica como um contexto de fazer uma análise de linkar aquilo dentro de outros espaços, por exemplo, muitas pessoas pensam que crítica é apenas dizer “isso é bom” e “isso é ruim”, não necessariamente aquilo é 100% bom ou 100% ruim, você entende que aquilo tem qualidades, tem defeitos e aquilo tem uma importância X dentro de um cenário.

E às vezes é engraçado, pois eu já me deparei com isso, você tem críticas falando bem de alguma coisa, mas aquilo é importante para o contexto cultural. Eu vou criar uma polêmica agora: eu não gostei de “Bacurau” [Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 2019], por que eu acho que tem vários buracos ali, várias questões de roteiro que não são contempladas, já li entrevistas, já li teorias, mas pra mim não funciona, é falho em alguns aspectos, e eu seria totalmente capaz de escrever uma crítica falando porque “Bacurau” é um filme extremamente necessário para os tempos que a gente está vivendo, em vários aspectos, e isso parece contraditório, mas não é, por que é justamente essa dinâmica de você lidar com a crítica.

Sim, eu assisti “Bacurau”, eu gosto do filme, mesmo entendendo os problemas que estão ali, porque nesse momento em que estamos o filme é tão catártico que eu penso que se ele tivesse sido lançado antes da eleição de 2018, eu tenho certeza que ele não teria o mesmo efeito que teve em mim agora, por exemplo.

Acho que não. Uma das coisas que eu não gosto é que ele não me gerou um efeito catártico tão forte quanto ele gerou em outras pessoas, eu estava esperando – tá, eu estou entendendo o que está se passando e eu vim me preparando ao longo do filme para ter essa catarse, mas ela não pegou. É curioso e é uma das coisas que eu fico pensando, porque eu ainda fico travado e acho interessante esse cenário de você deixar a dúvida: “olha, eu não gostei do filme, mas eu seria capaz de falar bem dele”, isso é muito mais instigante do que ver um filme que você fala “pô, legal, gostei, bacana”, vi duas horas, me diverti e não está me fazendo pensar, como sei lá, “Yesterday” [Danny Boyle, 2019], que eu adorei, como fã de Beatles eu adorei, mas eu olho e falo “legal, uma comédia romântica fofinha que tem vários problemas de execução, vários problemas de machismo, de concepção de mundo, mas que eu ri, me diverti e até chorei em algum momento”, mas eu sei que eu vou falar muito mais de “Bacurau” do que de “Yesterday”. No final das contas, é importante que as coisas sejam criticadas, mas não pode ser na chave do fale bem ou fale mal, é preciso apresentar argumentos que justifiquem por que aquilo está bem adequado ao contexto da sociedade de hoje ou não, eu acho que esse é o grande ponto de uma crítica. Eu gosto muito de uma coisa que o Ricardo Alexandre fala: que ele ao invés de sair do é bom ou é ruim, ele criou uma chave que é passou das minhas expectativas ou me decepcionou, por que aí fica uma coisa totalmente pessoal e as pessoas começam a entender do que ele estava falando – só que pode chegar uma hora também que isso se torna algo super repetitivo e umbiguista, eu acho legal como exercício, mas às vezes fazer isso sempre também dá errado, é preciso olhar para o contexto.

Voltando ao livro, para mim, que não tenho o “Castelo” como algo 100% nostálgico – como eu falei, não era a série que eu mais amava da TV Cultura – o livro funciona comigo porque ele traz esse panorama muito amplo e me envolveu porque traz muitas questões sobre a própria TV Cultura. Hoje em dia eu assisto a TV Cultura e fico assim “ok, essa não é a TV Cultura que eu cresci vendo, o que está acontecendo agora, o que vai ser da emissora depois?”, eu acho que o livro abre caminho para outras discussões.

Foi uma coisa que eu tentei fazer ao longo do trabalho, que eu tentava satisfazer a minha necessidade, a minha curiosidade de entender por que aquilo era legal, por que aquilo deu certo, eu percebi que eu tinha que explicar isso pra todo mundo, para qualquer leitor e não só pra quem, especificamente, viveu aquela época. Isso é uma coisa que o Alvaro Petersen, que faz a Celeste e o Godofredo, me elogiou e eu levo como uma medalhinha no meu casaco, “você fez o livro de uma forma complexa”, o livro não é um almanaque. Eu queria envolver num contexto que não fosse só um livro que eu lançasse e se alimentasse da nostalgia, mas também que alguém daqui há 50 anos que queira entender como era a TV feita para crianças, a produção audiovisual – a gente está falando de TV porque é perto, a gente não sabe o que vai ser daqui a 50 anos – se alguém conseguisse entender isso como um documento. Parte disso eu vou me gabar e modéstia às favas, pois está ligado ao meu trabalho como repórter de tecnologia, num jornal tradicional: minha função todo dia é pegar alguma coisa nova, que as pessoas não entendem e explicar porque aquilo é importante e o que você deveria saber. A pergunta é sempre porque eu deveria me importar que tem um novo celular ou que tem um novo processador e a mesma raiz está nisso: por que eu deveria me importar que este programa é importante, por que ele faz sentido, por que ele é um produto da época e por que ele mostra coisas sobre aquela geração, aquela época, aquela tv, aquele contexto que precisam ser lembrados. Um dos livros que eu li que me ajudou muito a pensar o que deveria ser o meu livro é o “Como Star Wars conquistou o universo”, do Chris Taylor, um tijolão que fala porque Star Wars é um fenômeno, não fala só do George Lucas ou do Harisson Ford, mas ele vai atrás dos fãs, ele fala das pessoas que mantiveram vivas o Star Wars num período de 15, 20 anos em que não teve nenhum filme. E foi um trabalho super importante para entender o seguinte: quer entender por que Star Wars é relevante? Pá! Tá aqui o tijolão. Meu livro não é um tijolão, não tem esse fôlego de 500 páginas de texto, mas a ideia era isso: você ama o “Castelo”? Você viveu o “Castelo”? Quer saber por que ele é legal? Que entender curiosidades? Aqui está um livro pra você. Mas se você é um cara que é um pesquisador de mídia, se você quiser entender uma época, a partir de um produto cultural, que é algo que eu acho que é cada vez mais importante, está aqui um livro pra você também, mas de uma forma que uma coisa não atrapalhasse a outra.

E eu entendo que o livro funciona para qualquer pessoa interessada na TV brasileira, mas também para pessoas interessadas em todos esses artistas independentes que estão relacionados ao Castelo, desde esses cineastas que depois se tornam cineastas de renome até esses músicos que você vê na ficha técnica do programa, pois tem um monte de músico independente envolvido no meio dessa produção e você fica assim “nossa, todas essas pessoas estavam lá?”.

Estavam lá! Eu tive essa experiência essa semana, eu estava na redação conversando com gente da equipe falando “ah, o ‘Castelo’, um programa de criança”, então é um programa de criança, mas tem um monte de gente ferrada ali atrás. O Fernando Meirelles eu boto na conta pelo “Rá-Tim-Bum”. Se você analisar, nos últimos 15 anos, alguns dos melhores filmes saíram de gente que estava ali na Cultura, é o “Cidade de Deus”, é o “Domésticas”, o “Que Horas Ela Volta?”, “Mãe Só Há Uma”, “Xingu”, “O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias”. O Cao Hamburguer, depois do “Castelo”, ganhou 2 Emmys fazendo “Malhação”, que na época do “Castelo”, era uma coisa quase fútil.

E era isso até uns 2 anos antes do Cao assumir a temporada dele, porque ele mudou de uma forma gigantesca.

Sim, ele muda de uma forma maluca e ganha um Emmy. Prêmio é reconhecimento? Claro que é, deve só se bastar no reconhecimento? Não, se não a gente não estaria aqui até hoje xingando que “Goodfellas” não ganhou o Oscar de melhor filme e o ganhador foi” Conduzindo Miss Daisy” e repetindo o erro de novo com “Green Book”, mas é um forma de entender algumas coisas. Além disso, você olha pra música independente e para a música do “Castelo” e é assim: olha o Grupo Rumo, tá ali, tá obvio; roteiro do “Castelo”, Fernando Bonassi; Marcelo Tas é um personagem – críticas à parte da atuação dele nos últimos anos e é uma coisa que eu deixo muito sutil no apêndice do livro – é um personagem que você não pode deixar de fora da cultura brasileira dos últimos 30 anos, seja pelos programas infantis, seja pelo “CQC”, seja pelo que ele faz como entrevistador, seja pelo Ernesto Varella, um personagem inescapável da televisão brasileira. Os atores todos, hoje a gente olha e fala “caramba!”, naquela época era gente do teatro de São Paulo que estava ali conversando e colaborando. É meio assustador o que era, porque é uma tempestade perfeita, eu até me perdi [risos].

No final das contas, como foi transformar em livro e lançar por uma editora, todo esse processo, pois também tem uma parte prática em que lançar um livro no Brasil não é uma coisa simples.

Não é uma coisa simples mesmo e foi uma coisa com a qual eu quis ser bastante cuidadoso, eu queria muito o lançamento por uma editora, porque eu sentia que era necessário para dar um apoio de distribuição, de divulgação. Acho incrível o trabalho que pessoas fazem com crowndfunding, sou fã de muita gente que fez isso, Bento Araújo do “Poeira Zine”, por exemplo, o trabalho que ele fez com o “Lindo Sonho Delirante”, que é uma série de livros perpassando pela história da música louca brasileira é incrível, mas eu percebi que eu não queria um crowndfunding. Até porque eu precisava ter o aval de uma editora para que essa ideia de servir para vários públicos fizesse sentido, de passar pelo filtro de alguém, algum observador externo que não olhou para o trabalho tipo “ah, é um amigo meu que está lendo”. Eu precisava de uma coisa profissional e foi algo que foi de certo modo demorado de ouvir vários nãos, até me deparar com um sim, e eu fico super feliz que o livro tenha se encaixado no que a Summus faz, que é muito legal, que é uma linha de livros sobre comunicação. Um dos livros da Summus que eu adoro é “O Campeão de Audiência”, que conta a história do Walter Clark, um importante profissional da TV. De novo, a gente tende a pensar a TV como uma coisa menor, e isso que eu estava falando, a quantidade de envolvidos no “Castelo” parece “ah, é um programa infantil de TV”, mas se você começa a olhar quem está ali, é cool de olhar: Fernando Meirelles, Cao Hamburguer, Marcelo Tas e tal, mas você tende a diminuir a TV como obra de arte pelo caráter até popular, em alguns aspectos popularesco disso, mas é importante registrar, faz parte da nossa cultura. Eu fico feliz de ver outros livros de TV saindo, ver o livro sobre “Roque Santeiro”, que conta todo o processo de produção da novela, que é uma novela super necessária para entender a ditadura e a abertura política no Brasil. Nesse sentido, eu fico curioso para ver outros trabalhos surgindo. Eu fico enchendo o saco toda a vez que eu vejo um TCC legal de um amigo meu, eu falo assim “vamos lançar? O que eu posso fazer pra te ajudar a lançar”. Minha ex-estagiária no Estadão, por exemplo, está fazendo um trabalho sobre Sílvio Santos, em que ela não parte do Sílvio em si, mas do público para entender todas as contradições que tem a figura dele e eu falo “eu quero esse livro publicado o quanto antes” e fico dando maior força. Se você parar para analisar tem um trabalho bruto de TCCs sendo feitos no Brasil inteiro e de estudantes de jornalismo que podem contribuir pra caralho para a gente ter mais livros, mais conteúdo, mais acesso, seja de formato comercial ou seja em creative commons. Eu vejo TCCs inscríveis e falo isso aqui precisa virar livro, isso aqui precisa chegar na mão das pessoas, não ficar só pegando poeira como um xerox mal impresso às pressas por que você precisa se formar.

– Renan Guerra é jornalista e escreve para o Scream & Yell desde 2014. Também colabora com o Monkeybuzz.