Texto: Marcelo Costa

Fotos: Liliane Callegari

DIA 1

Quem vê a grandiosidade atual do Øya Festival, em Oslo, não imagina que o maior festival da Noruega começou em 1999 com 1200 espectadores. No ano seguinte, o público pulou para 4 mil pessoas, em 2003 já somava 24 mil espectadores, em 2010 alcançava a marca de 85 mil pessoas no fim de semana (com os quatro dias alternando entre 20 e 25 mil pessoas, dependendo da atração), número que vem se mantendo desde então. Esse público se divide em uma grande área que recebe (este ano) 96 atrações divididas em cinco palcos (um deles, uma tenda para apresentações intimistas, debates e discussões sobre os rumos da música norueguesa).

As atividades do festival não se restringem ao primeiro parágrafo, e muito menos ao ambiente do Tøyen Park, no lado leste de Oslo: em todos os dias do festival, 23 casas noturnas da cidade recebem bandas norueguesas em seus palcos. A programação para esta quarta-feira, por exemplo, vai do som minimal synthpop do Blå, passando pelo folk de Janne Sea, pelo alternativo de Fay Wildhagen e pelo pop do Pow Pow até chegar ao hardcore do Haraball, o post metal do Kollwitz, o doom metal do Tombstones, o thrash do Condor e o kraut do Astro Sonic. Definitivamente, tem shows para todos os gostos (e, principalmente, bolsos).

Quem não é cidadão escandinavo (nascido ou imigrante) pode levar um tremendo susto ao conferir os preços da região, e olha que já existiram festivais brasileiros que conseguiram superar os R$ 900 do passe para os quatro dias do Øya Festival. A coisa fica feia no quesito bebida alcoólica, taxadíssima na região: um copo de chope na área do evento custa nada menos que R$ 30 – um hambúrguer sai por R$ 35, um baldão de pipoca por R$ 20, um prato de nachos por R$ 35 e um fish & chips, R$ 40. As lojas de discos vendem vinis novos das atrações do festival com preços entre R$ 60 e R$ 80 e as camisetas oficiais custam, em média, R$ 80.

O público é o mais variado possível, e num primeiro momento surpreende a quantidade de pais de família com filhos pequenos (de 1, 2 e 3 anos – todos com fones de proteção de ouvido – até moleques) presentes no recinto. O Tøyen Park fica exatamente ao lado do Museu Munch (grande pintor norueguês, responsável pelo quadro “O Grito”, de 1893, entre outros) e parece ter caído como uma luva para o festival, que mudou-se para cá neste ano (a produção precisou mudar o endereço do festival após 13 edições no Medieval Park porque a área do metrô que o atendia está em reconstrução, e isso prejudicaria o deslocamento do público).

As atividades do Scream & Yell no dia foram abertas pelo combo norueguês Atlanter, que subiu ao palco acompanhado das compositoras Hanne Kolstø e Anne Lise Frøkedal, somando três guitarras no palco (e oito integrantes) e dando vida a um projeto que estreou ao vivo em fevereiro deste ano – e já ganhou um EP, “Temple”, lançado em junho. Ao vivo, a junção de três nomes badalados da cena musical local soa mezzo kraut rock e mezzo progressivo (Yes do começo) com vocais melodiosos (meio The Byrds), uma aparente salada sonora que, por incrível que pareça, não soa indigesta. Nada de novo, mas, ainda assim, um bom show.

Enquanto isso, a tenda Biblioteket, um projeto resultante da parceria da Biblioteca Pública da cidade com duas casas de shows, recebia uma palestra de Benedikt e Kristoffer Momrak, dois ex-integrantes da banda Tusmørke. Pelo que deu para (não) entender, o bate papo – que divertiu bastante a plateia e tinha como fundo o rock norte-americano dos anos 50 – era sobre ervas mágicas do Jardim Botânico (ou alguma coisa muito doida nesse sentido). Do lado de fora, uma barraca vendia sorvete e sanduíche de carne de alce desfiada. O dono, bastante solicito, não pestanejava em agradar o cliente: “Quer um copo de leite?”. Já que é de graça…

Quer ver o Rival Sons, grupo de classic rock dos anos 70 nascido em 2009 em Long Beach? Venha para a Escandinávia no verão. Ano passado eles se apresentaram no Norweggian Wood, aqui mesmo em Oslo, e dessa vez foram escalados para o primeiro dia do Øya. Noruegueses caíram na farsa, e consta que brasileiros também, mas a banda é datada, bocejante e mais apelativa no abuso dos clichês que qualquer Pearl Jam cover (ou melhor, Stone Temple Pilots cover) que já tenha pisado no palco do Café Piu Piu, em São Paulo. Jay Buchanan, o vocalista, é 10 vezes mais afetado que Axl Rose… sem um centésimo do talento. Tristeza.

No palco Vindfruen, exatamente ao lado do palco principal, o músico norte-americano Jonathan Wilson tentava provar que todo o blá blá blá sobre seu álbum “Fanfarre” (2013) era digno, e não fruto de sua carteira de serviços prestados no mundo pop (de produtor de álbuns de Father John Misty e Dawes a participações em álbuns de Elvis Costello, Autumn Defense e Erykah Badu, entre muitos outros), e o que pode se dizer é que ele sobrevive bem no palco, mas ainda precisa comer bastante sucrilhos para ser comparado a gente como Tom Petty, Graham Nash e Jackson Browne. Deixem o menino (de 39 anos) seguir em frente.

Voltando no tempo, ali pelos idos de 2008, quando excursionava pela Europa divulgando o disco “Boxer” (2007), um excelente álbum, ainda que uns dois degraus abaixo das obras primas “Alligator” (2005) e “Sad Songs for Dirty Lovers” (2003), o The National era então uma das melhores bandas no mundo sobre um palco. O epiteto não vale para os dias de hoje apenas porque o grupo de Matt Berninger colocou paletó e gravata nos arranjos a partir de “High Violet” (2010), e as canções outrora únicas pareceram, desde então, seguir uma fórmula óbvia de “silêncio + explosão” que foi se desgastando com o tempo e perdendo brilho.

Dói escrever isso, principalmente depois da aula de bom humor do obrigatório documentário “Mistaken For Strangers” (2013), mas seis músicas de “Trouble Will Find Me” (2013) e quatro de “High Violet” num set list de 14 canções soam um erro descomunal (ainda que das quatro de “High Violet”, duas sejam as pérolas “Bloodbuzz Ohio” e “Terrible Love”) num show que ainda depende da atuação arrepiante de Matt para ser salvo. É ele quem pula no meio do público e canta “Mr. November” carregando um garoto de uns 13 anos nas costas a canção inteira, e arrasa no vozeirão entoando “Fake Empire”. Por alguns minutos, parece 2008. Saudade.

Um dos shows mais esperados do dia (para os noruegueses) era o de Thomas Dybdahl, nome de bastante sucesso da música do país neste novo século. Já comparado com Nick Cave e Jeff Buckley, ao menos por este show pode-se dizer que as comparações são equivocadas e, principalmente, exageradas. Com boa vontade dá para pintar o retrato de um James Taylor nórdico breguinha da fazenda, e olhe lá. O público, porém, cantou boa parte das canções de forma apaixonada e aprovou o show, que teve lá alguns momentos interessantes embalados numa proposta feita e refeita um bom par de zilhões de vezes.

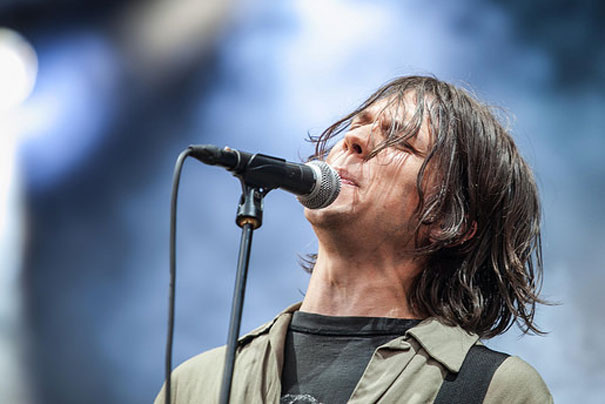

Fechando o palco principal, a segunda passagem da turnê “…Like Clockwork” por Oslo (a primeira foi em dezembro de 2013) começou a 300 por hora com Michael Shuman disparando no baixo a linha inconfundível de “Feel Good Hit of the Summer”. No tradicional break do meio da canção, em que a melodia vai sumindo, Josh Homme começou a cantar “Never Let Me Down Again”, do Depeche Mode, até puxar a fila de narcóticos novamente: “Nicotine, Valium, Vicodin, marijuana, ecstasy and alcohol: Co-co-co-co-co-cocaine”. Como num passe de mágica, a ligação com “The Lost Art of Keeping a Secret”, do álbum “Rated R” (2000), foi mantida. Festa.

Antes de começar a terceira, Josh avisou: “Essa é uma música bem velha”. E “Avon”, do primeiro disco do Queens (1998), surgiu no set list para delírio dos fãs mais antigos. O show, dai em diante, foi absolutamente impecável. “My God Is the Sun”, que estreou no Lolla Brasil de 2013, está ainda mais densa. “I Sat by the Ocean” perdeu um pouco de corpo e ganhou mais sujeira. Com Josh ao piano, “…Like Clockwork” foi um dos momentos de destaque na noite. O empolgante coro da galera antes de começar “Burn the Witch” pegou Josh de surpresa, e o vocalista não resistiu e brindou ao público… com uísque (na terra do álcool 4.7%).

Por duas vezes, Homme pediu: “Acendam as luzes: quero olhar para vocês! Que noite linda, hein”. O caminhão de hinos não ficou de fora: “Monsters in the Parasol”, “Little Sister”, “Make It Wit Chu”, “Sick, Sick, Sick”, “Go With the Flow” e “No One Knows” fizeram a festa dos 20 mil presentes, que puderam ver como Jon Theodore fez o som da banda crescer e ganhar inflexões (só ele consegue fazer a bateria de “No One Knows”, um momento mágico de Dave Grohl, soar no palco como no disco). O respeito que o músico conseguiu dentro da banda é tamanho que o show termina com uma versão cacetada de “A Song for the Dead”, com direito a solo de bateria de Theodore, após uma hora e meia de porrada. Impressionante. E perfeito. Que show.

DIA 2

O segundo dia do Øya Festival começou bem cedo: às 10h, a produção do festival colocou toda a imprensa estrangeira em um barco e os enviou para uma casa comunitária próxima de um pequeno fiorde. Ali, em meio a churrasco (de salsicha), cerveja e frutas, o pessoal do Øya promoveu jogos e debates interessantes além de liberar a galera para pular na água. A comitiva francesa não decepcionou, os ingleses se divertiram (e divertiram a galera), os japoneses ficaram olhando, os suecos não pensaram duas vezes, os norte-americanos fizeram que não era com eles e apenas metade da equipe brasileira (a fotógrafa) encarou a água fria.

Enquanto isso, dentro da casa, uma mesa formada por quatro franceses (dois bookings, um representante de selo e uma representante de major) e mediada por uma norueguesa discutia os rumos futuros da nova música escandinava. O ponto de partida era o sucesso da música local na França, um país cuja lei determina que 40% do que toca em rádio tem que ser cantado na língua francesa. Muito se discutiu, e algumas coisas valem para o mercado brasileiro: o pessoal ressaltou a importância das majors francesas investirem em novos talentos e, principalmente, das bandas encontrarem “sua família”, o seu verdadeiro público.

Já na área do festival, Bill Callahan (que começava aqui sua nova turnê europeia) surpreendia a todos ao abrir seu show com “The Wheel”, faixa de sua ótima estreia solo, “Woke on a Whaleheart”, de 2007, e emendar, para felicidade geral, com “Let Me See the Colts”, do último álbum do Smog, “A River Ain’t Too Much to Love” (2004). “Spring”, do ótimo “Dream River” (2013) apareceu em versão mais encorpada (Callahan surgiu acompanhado de uma segunda guitarra, bateria e baixo) e o set list caprichado ainda trouxe “Javelin Unlanding”, “Seagull”, “Winter Road” e “One Fine Morning” num belo show que lotou a grande tenda Sirkus.

No palco principal, uma multidão aguardava Janelle Monáe, e quando um MC de sua banda a trouxe amarrada para o palco (todo decorado nas cores branco e preto), a galera foi ao delírio. A menina é um estouro em cena: ela dança (muito), canta (bastante) e ainda faz alguns raps. Com o público nas mãos, distribui hits colados um nos outros, mantendo a adrenalina do público (muito maior neste horário do que no dia anterior) em alta. Uma pena que a guitarra estivesse inaudível (o baixo, por sua vez, parecia duas vezes mais alto do que o normal), mas ainda assim Janelle deixou o festival aplaudidíssima.

Um giro pelo festival permitiu descobrir o local em que as boas cervejas são vendidas: se o copo da Ringnes, a cerveja oficial do Øya (uma pilsen tradicional meio sem graça, mas que cai muito bem neste dia de sol de verão escandinavo), custa cerca de R$ 29, uma long neck de Brooklyn, Leffe ou Guinness sai por R$ 35. Melhor se hidratar com água, né mesmo. No quesito comida, hambúrgueres, fish & chips, tortilhas mexicanas, jambalaya e outros quitutes eram vendidos entre R$30 e R$ 40. Enquanto isso, o Little Dragon mostrava seu som genérico no palco Vindfruen e o Thulsa Doom fazia muito barulho por nada no palco Hagen.

Grande atração do dia, e um dos principais nomes do line-up 2014 do Øya Festival (e uma das principais turnês do ano), o Outkast causou uma catarse coletiva no Tøyen Park, com a lourada escandinava (de crianças até senhoras) cantando e dançando hip hop como se tivesse nascido no Bronx. Ninguém reclamou dos 25 minutos de atraso. Assim que o DJ (o palco ainda trazia uma baixista e duas backings) soltou a base de “B.O.B.”, Big Boi (de bermuda e camisa colorida) e Andre 3000 (de peruca cinza, todo de preto com uma camiseta onde se lia: “Loners Get Lonely Too”) adentraram o recinto e tomaram conta da festa.

Com a maior parte das canções na ponta da língua, o público escandinavo não decepcionou acompanhando no gogo “Gasoline Dreams” quase inteira e arremessando copos de cerveja (de R$ 30 – para nós, brasileiros) para o alto. O clima seguiu quente música a música (o set list é exatamente o mesmo em toda a turnê) culminando no já tradicional momento de “Hey Ya”, em que dezenas de pessoas retiradas da plateia sobem ao palco para dançar com a dupla. O alto astral da apresentação fez a arena do Øya Festival viver um momento especial, um daqueles shows com pinta de inesquecível para o público local. Bonito de ver.

DIA 3

Terceiro dia do Øya Festival e a sensação em meio a maratona de shows é de que, a cada dia que passa, o sol está mais próximo da cidade – e consequentemente o festival. Se o público da quinta-feira (cujo headliner era Outkast) havia superado o do primeiro dia (com QOTSA à frente), nesta sexta-feira o ambiente pareceu lotar apenas no começo da noite, quando o sol deu um leve descanso. Ele só foi embora ali pelas 21h, e entre 16h e 17h estava em seu auge, castigando a pele branca da lourada e tornando as áreas de sombra bastante disputadas.

Então não foi só por ter substituído os britânicos do The Horrors (que cancelaram a vinda no meio da semana) na última hora que o guitarrista sueco Robert Hurula (acompanhado de um quarteto barulhento) encontrou menos de 100 ovelhas pingadas na plateia do palco principal quando começou seu show, ainda debaixo de um sol digno do Rio no verão. Mesmo assim, o rapaz fez uma apresentação pop noise na medida, uma cacetada seguida de outra, e a plateia foi se enchendo de curiosos conforme o bom show transcorria. Uma boa surpresa do dia.

No palco ao lado, fãs já aguardavam pelo Neutral Milk Hotel meia hora antes do show começar (algo raro por estes lados), e quando Jeff Mangum entrou sozinho em cena e atacou de “Two-Headed Boy”, todos se beliscaram. “The Fool” surgiu em seguida, já com a banda toda no palco, e a artilharia de punk folk descompromissado com jeitão de fanfarra do interior tocou boa parte do clássico “In the Aeroplane over the Sea” (1998) com metais, serrote e bateria encobrindo o violão e a voz de Mangum em vários momentos até mais da metade do show, mas nem isso tirou a beleza de um dos shows mais importantes do ano.

Defendendo a escalação (death) metal no dia mais importante para o estilo no festival, os franceses do Gojira empilharam uma dezena de amplis Marshalls no fundo do palco e sentaram o sarrafo sonoro na plateia com a galera do gargarejo jogando cabelos ao alto no pôr-do-sol. Com uma condução mais seca e compassada do que acelerada, o baterista Mario Duplantier (destaque da banda) fazia com que seus dois bumbos despejassem socos no peito do público, um misto de fãs fieis do estilo, curiosos e muitas crianças (algumas, inclusive, maquiadas).

Dois momentos especiais aconteceriam na mesma hora na terceira noite do Øya Festival: no palco principal, a cantora sueca Robyn iria se juntar ao duo norueguês Røyksopp, e a turma da música eletrônica escandinava estava em polvorosa. Robyn entrou mostrando carisma de palco e ginga (bastou uma rebolada pra galera enlouquecer). Torbjørn Brundtland e Svein Berge vieram na sequencia e foram ovacionados pela plateia. O encontro dos dois artistas, no entanto, iria acontecer no terceiro bloco do show, que coincidiria com a entrada em cena do Mayhem na tenda Sirkus comemorando 30 anos de Black Metal. Partiu inferno.

Naturais de Oslo e com uma história complicada marcada por dezenas de polêmicas (um dos vocalistas se matou, o baixista fotografou o cadáver e colocou na capa de um disco; outro baixista esfaqueou 23 vezes um guitarrista – e foi condenado a 21 anos de prisão pelo assassinato; isso tudo sem contar a participação de integrantes no Inner Circle, grupo famoso por queimar mais de 100 igrejas no país), não deixa de ser surpreendente o Mayhem estar completando 30 anos na ativa, mesmo que com apenas dois integrantes da formação original.

Os locais se dividem quanto à banda. No mesmo momento em que mais de 15 mil pessoas dançavam ao som de Røyksopp e Robyn, cerca de 2 mil “admiravam” o palco do Mayhem, que mais parecia um açougue (com cabeças de porco e costelas de boi em meio a cruzes invertidas) iluminado por velas. E nem todos os presentes eram fãs: “Eles são uns idiotas fodidos”, comentou uma norueguesa. “O som é uma piada”, completou. Pode ser uma piada, mas uma piada beeem pesada, até mesmo ela (que “prestigiou” o show) precisa reconhecer.

Com o vocalista húngaro Attila Csihar à frente (após uma passagem pela banda no meio dos anos 90, Attila voltou ao posto em 2004, e permanece desde então) cantando abraçado a uma cabeça de caveira, o quarteto instrumental começou o massacre sonoro com a condução rápida do baterista Hellhammer passando como um trator sobre os presentes – muitos deles, crianças acompanhadas dos pais – mostrando que, 30 anos depois, o Mayhem segue firme como uma banda poderosa, barulhenta e demoníaca ao vivo. Amém.

DIA 4

No último dia do Øya Festival 2014, um sábado, Oslo amanheceu nublada e com jeitão de chuva. Deve ter sido por isso e, também, pela escalação mais fraca, que o quarto dia do festival tenha sido o que recebeu menos público. Na noite de abertura, Queens of The Stone Age levou uma ótima plateia ao Tøyen Park; Outkast foi responsável na noite seguinte por garantir o maior público ao festival neste ano; a terceira, com dois eventos locais (o show de 30 anos do Mayhem mais o encontro entre Røyksopp e Robyn), não decepcionou, enquanto a noite de encerramento, com Brian Ferry e Todd Terje, ficou aquém da media do festival.

Focado nas mulheres (ao menos no começo), o sábado foi aberto com um bom show de Nadine Shah mostrando as canções de “Love Your Dum and Mad” (2013), que lhe valeram comparações (inevitáveis) com PJ Harvey. No mesmo palco, logo depois, a jovem Aurora Aksnes mostrou que pode existir muita melancolia na vida de uma garota norueguesa de 17 anos. Aposta do Øya Festival em 2014, a cantora de Bergen, que ainda não tem nem disco lançado, foi uma surpresa agradável do palco Vindfruen, com gestual que lembra Lorde e uma postura inquieta no palco que remete a Tori Amos dos primeiros anos. Vale acompanha-la.

Já que o assunto é melancolia, a delicadeza cristalina e deliciosamente desajeitada de Sharon Van Etten combinou perfeitamente com a tarde nublada de Oslo. De cabelos curtos e toda vestida de preto, Sharon abriu o show com três (belas) canções de seu recém-lançado quarto disco, “Are We There” – “Afraid of Nothing”, “Taking Chances” e “Tarifa” –, mostrou velhas canções (“Essa é uma canção folk mais antiga”, disse ao apresentar “Save Yourself”, de seu segundo álbum, “epic”, de 2010), e, antes de tocar “You Love is Killing Me”, avisou: “Essa é uma canção de amor: não chorem”. Para fechar, a bela “Every Time The Sun Comes Up”.

No palco Hagen, vestindo uma camiseta com uma estampa de Elton John, Mac DeMarco se divertia muito numa jam session de uns 15 minutos na passagem de som, com apenas o retorno de palco levando uma galera para a grade. Quando foi autorizado a começar a apresentação, avisou: “Agora vamos tocar de verdade”. E seguiu-se um indie rock desafinado e divertido. Cada canção vinha com uma historinha introdutória: “Essa eu fiz para um amigo”… e assim se seguiram “Salad Days”, “Blue Boy”, “Cooking Up Something Good” e “Chamber of Reflection” culminando num stage dive (proibido no festival). Ponto para o canadense.

Na tenda Sirkus, um redivivo Slowdive fez os apaixonados por guitarras altas flutuarem no ar. “Slowdive”, a música, abriu a noite, com o vocal de Rachel Goswell (de vestido preto) sendo encoberto pelos riffs de Neil Halstead (bancando o modelo fazendeiro) e Christian Savill. A lisergia instrumental seguiu-se com as explosões climáticas de “Avalyn”, “Catch the Breeze” e “Alison”. A cena em “Machine Gun” foi idílica: o pau comendo entre bateria, baixo e as duas guitarras, e Rachel no centro do palco tocando pandeiro inabalável, curtindo o momento, como se tivesse esperado a vida inteira por toda aquela microfonia. Rolou até declaração de amor no gargarejo num dos melhores e mais aplaudidos shows do festival.

No palco principal (e já debaixo de chuva), Bryan Ferry posava de membro de sua própria banda, tocando teclados na lateral esquerda do palco enquanto a baterista Cherisse Osei dava um show. O repertório, caprichadíssimo, trouxe números do Roxy Music (da abertura com “Re-Make/Re-Model” passando por “Stronger Through the Years”, “Avalon” e “Virginia Plain”), clássicos da carreira solo (o cavalo de batalha “Slave To Love” foi a terceira da noite) e um cover de John Lennon, “Jealous Guy”, encerrando de forma especial um grande show, prejudicado por São Pedro, mas valorizado por uma banda excelente.

Ainda deu pra ver um pedaço do show do Todd Terje encerrando a noite no Tøyen Park (sim, rolou “Johnny and Mary” com Brian Ferry) e havia Boogarins numa casa noturna, mas a equação “quatro dias de festival” + “chuva” + “arrumar quatro malas” + “acordar às 7h da manhã para voar para Amsterdam” cobrou seu preço. O saldo final, no entanto, foi extremamente positivo. O Øya Festival parece ter encontrado um formato e trabalha dentro dele da melhor maneira possível. A organização cuidadosa do line-up, com shows pontuais começando exatamente quando o do palco ao lado encerra, é um dos pontos altos de um evento que coloca a música norueguesa lado a lado com o melhor que o mundo tem a oferecer.

A mudança acertada para o Tøyen Park, devido à reforma da estação de metrô que atende ao local anterior do festival, mostra a preocupação da produção com a viabilidade de chegada dos frequentadores, e merece aplausos. Ainda que seja assustador para bolsos latino-americanos no quesito comida (no qual o primeiro dia do Lollapalooza Brasil saiu ganhando em termos de qualidade) e, principalmente, bebida (um copo de cerveja = R$ 30), o Øya Festival é um festival irrepreensível que oferece tudo aquilo que um fã de boa música necessita para aproveitar ao máximo a experiência de quatro dias de música em quase 100 shows. Que o modelo perdure e inspire festivais ao redor do mundo: esses sabem fazer um festival de música de qualidade.

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

– Liliane Callegari (@licallegari) é arquiteta e fotógrafa. Veja mais fotos do festival aqui

Vi o QOTSA no Primavera Sound esse ano e tô maluco pra ver esse show em São Paulo, sem ser festival e em lugar fechado (mesmo que seja o Espaço das Américas). Parece que eles são incapazes de fazer um show ruim.