por Lucas Guarniéri

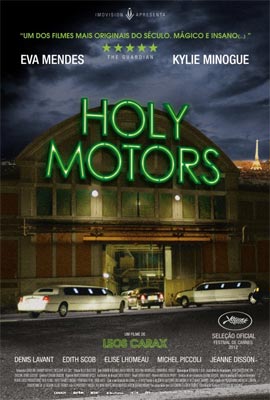

Alex Oscar Dupont iniciou sua jornada cinematográfica prematuramente. Preferindo ser chamado pelo anagrama composto pelos seus dois primeiros nomes, Leos Carax dirigiu seu primeiro trabalho aos 19 anos, e quatro anos depois já fincou a estaca na posição de um dos jovens cineastas mais promissores. Treze anos após lançar seu último longa, “Pola X” (1999), Carax retorna à ativa em ótima forma com seu enigmático “Holy Motors”.

Um personagem conhecido como Le Dormeur, representado pelo próprio Leos Carax, acorda em um quarto que contém uma pequena porta secreta que dá para a sala de um cinema onde o público dorme enquanto “The Crowd”, clássico de King Vidor’s (cujo aniversário de morte completou 30 anos em 2012) é reproduzido. As atenções se voltam para a brilhante atuação de Denis Lavant, como Sr. Oscar. A partir daí, as indagações começam para não cessar mais.

O misterioso trabalho de Oscar, que inicia um filme como um milionário, traz a chave para tentar entender tamanha amplitude de sentidos que o filme estabelece no espectador. Mediocremente, Oscar pode ser descrito como alguém que viaja por várias vidas representando papéis diversos. Em sua limusine, numa espécie de camarim ambulante, o homem sem facetas recebe suas missões em pastas enviadas por Céline (Édith Scob), sua motorista.

É dentro da própria limusine que ele se caracteriza dispondo de tudo que precisa; perucas, peles falsas, lentes de contato, figurino e etc… Por personagens que permeiam desde uma idosa corcunda que mendiga à margem do rio Senna, um pai rigoroso, um dublê de motion capture, até o emblemático Monsieur Merde, um ser estranho que habita os esgotos de Paris e que protagoniza uma das cenas mais curiosas do filme em um cemitério com a atriz Eva Mendes no papel de uma modelo a ser fotografada.

Assim que coloca os figurinos, Oscar incorpora seus personagens de forma tão coesa, que a pergunta paira no ar: Onde estão as câmeras? Ou até mesmo a plateia? Um exemplo claro surge quando Monsieur Merde, antes de chegar em um cemitério, passa por uma parte inóspita do fétido esgoto. Não existe ninguém olhando, mas ainda assim, Oscar insiste em representar. Seria essa uma crítica aos diversos papéis que representamos diariamente? As identidades se perdem diante do emaranhado das múltiplas interpretações, diluindo-se ao ponto de não sabermos qual é realmente a face do Sr. Oscar. Dizem que só somos nós mesmos quando estamos sozinhos, será essa a razão do personagem atuar mesmo com a ausência de espectadores? O seu eu na verdade não existe? Ou são todos?

Um dos diálogos do filme nos arrebata ainda mais com essa dúvida:

– Você fez um bom trabalho essa noite.

– Mas? Se você está aqui, tem um “mas”.

– Diga-me. Você ainda gosta do seu trabalho? Estou perguntando porque alguns de nós achamos que você está cansado ultimamente. Algumas pessoas não acreditam mais no que estão assistindo.

– Sinto falta das câmeras. Elas costumavam ser mais pesadas que nós. Então elas se tornaram menores que nossas cabeças. Agora não se consegue vê-las. As vezes eu acho difícil acreditar nisso tudo.

– Essa nostalgia é um pouco sentimental, não?

– Sentimental…

– Bandidos não precisam ver as câmeras de segurança para acreditar nelas.

– Está tentando deixar todos nós paranóicos?

– Você já não é? Eu sou sim, muito. Eu por exemplo estive sempre certo de que irei morrer um dia.

– O que é que você quer?

– Nada, você sabe que gosto muito do seu trabalho. Mas algum de nós…

– Mas que merda você está falando?

– Deixe-me fazer as perguntas. O que te faz seguir em frente, Oscar?

– O que me fez começar: a beleza do ato.

– A beleza? Dizem que está no olhar, no olhar do espectador.

– E se não houver mais espectador?

O interlocutor é mutável, assim como o tema que é proposto. Do que tanto fala? Do cinema? Da representação? Da vida? O filme aponta para um sutil cunho metalinguístico se tratando de tantas atuações, o que pode ser relacionado à cena inicial no cinema. Todos dormem. Os espectadores não enxergam as atuações dos atores, impasse vivido pelo Sr. Oscar, que insiste em fazer seu trabalho pela “beleza do ato”.

A repetição de papéis cessa ao contar a história de uma antiga paixão do personagem principal. Com o mesmo trabalho que o seu, Jean, representada por Kylie Minogue, se reencontra com seu velho afeto num choque de papéis. Enquanto ele representa um velho gentil à beira da morte, ela representa Eva, sua sobrinha preocupada. Jean se encontra com Oscar mais tarde para emplacar uma das mais belas cenas do filme, onde ainda representando Eva, a personagem canta a música tema do filme, “Who Were We”, que conta com a colaboração de Carax juntamente com Neil Hannon (Divine Comedy), dando a cena, um teor de gênero musical.

O episódio seguinte, quando Jean retira a peruca utilizada no papel de Eva, é extremamente pessoal. Katerina Galubeva, esposa de Carax, a quem “Holy Motors” é dedicado em sua homenagem e memória, se suicidou em um trágico episódio que é retratado nessa cena. As sequências finais são indiscutivelmente arrebatadoras. Depois de seu triste último compromisso, a expectativa em conhecer a verdadeira vida do homem que representa, é gigante. O toque pessoal do diretor é dado mais uma vez, ele que odeia limusines por achar uma máquina antiquada, realiza uma das cenas mais surreais do ano fechando o filme de maneira certeira.

Portanto, ao final do filme, não espere uma conclusão clara e fechada. A beleza da obra está justamente na abertura dada ao público para poder formar seus próprios conceitos. A proposta de reflexão é feita da melhor forma possível e os dez minutos de aplausos incessantes no Festival de Cannes são extremamente merecidos para esse que encabeça a lista de melhores filmes do ano.

– Lucas Guarniéri (@cemcruzeiros), 20 e mineiro. Estudante de publicidade e apreciador da boa arte

Muito bom o texto e o filme. Vai ter mostra do Leos Carax daqui uns dias em São Paulo, seu texto me instigou a ir.

Eu deveria ter lido essa crítica antes. Fui ver o filme hoje e acabei cochilando numa das cenas!!!