por Marcelo Costa

Matt King é advogado, e, mais do que isso, aquele tipo de profissional que se dedica tanto ao trabalho que, muitas vezes, a sua vida pessoal fica em segundo plano. Ele nasceu e vive em uma das ilhas do arquipélago do Havaí, e logo no começo da história preocupa-se em avisar que não pisa numa prancha há mais de 15 anos, tentando desmistificar a ideia de paraíso que o mundo (e os filmes de Elvis) criou (criaram) do arquipélago no meio do Oceano Pacífico.

Além de advogado que trabalha demais (sua persona workaholic parece mais uma casca para fugir do que realmente importa na vida – e ninguém pode dizer ao certo o que realmente importa para ele – e para si mesmo), Matt King é um dos descendentes de centenas de milhares de hectares de terras virgens no arquipélago, e ainda o responsável na família por gerir o espólio, que neste momento está sendo desejado por dezenas de redes de resorts.

A família, neste caso, quer dizer mais de 10 primos que vivem da renda de outras terras que foram vendidas anos e anos atrás, mas que sem saber gerenciar o dinheiro ganho, querem que Matt consiga uma nova bolada pelo último território, dinheiro que os permita viver mais algumas décadas sem se preocupar com trabalho. A palavra final, no entanto, é de Matt King, que além deste “problema” ainda tem outros, tão sérios quanto, para resolver.

A saber: sua esposa, Elizabeth, sofreu um violento acidente no mar e está há 23 dias em coma. Os médicos já desistiram e o caminho natural é desligar os aparelhos, mas Matt precisa reunir a família (uma de suas filhas, Alexandra, estuda em outro arquipélago) e os amigos para uma despedida. Há mais drama na trama, mas estes quatro parágrafos servem para que você desenhe em sua cabeça o mundo todo particular deste homem.

Aos 60 anos, e com uma filmografia diminuta, mas consistente, Alexander Payne conseguiu depurar ainda mais seu cinema após sete anos sem um longa-metragem. Ele conquistou a atenção do mundo com “As Confissões de Schmidt” (2002) e, principalmente, “Sideways – Entre Umas e Outras”, de 2004 (o ótimo “Eleição”, de 1999, precisa ser redescoberto), dois filmes focados no lado sem graça, por vezes comum, do ser-humano – e, exatamente por isso, quase cômicos.

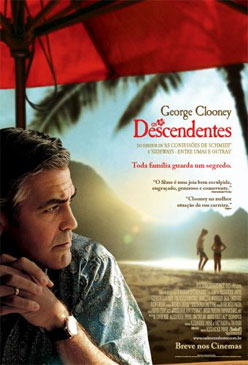

“Os Descendentes” (“The Descendants”, 2011) segue pela mesma trilha aberta por seus antecessores, e soa como se o realismo italiano tivesse renascido em Omaha, Nebraska, terra do diretor, e migrado para o Havaí, local em que George Clooney dá voz e corpo para o personagem principal em uma das atuações menos glamourosas (e até corajosa) de sua vida: um homem cinquentão que sofre com a idade, com a perda da mulher e com a responsabilidade familiar. E, claro, consigo mesmo.

O elenco de apoio também mostra qualidades: a estreante Amara Miller (como Scottie, filha mais nova de Matt) e Shailene Woodley (como Alexandra, filha mais velha – e rebelde), que foi indicada ao Globo de Ouro na categoria Atriz Coadjuvante em seu primeiro papel de destaque no cinema após anos dedicados a séries de TV, dão leveza e humor ao filme, muito embora o grande momento cômico seja protagonizado pelo veterano Robert Forster.

Alexander Payne despe seus personagens de sedução física até o limite que consegue. Assim, as mulheres (e alguns homens) vão suspirar por George Clooney muito mais por vicio do que pelos atributos exibidos por seu personagem cansado e sofrido. Quando uma bela atriz surge em cena – como, por exemplo, Judy Greer -, a câmera está distante na praia, o vento preenchendo a roupa, e ela olhando os filhos no mar. São pessoas comuns vivendo histórias comuns. Payne quer que você se concentre no que não está na história.

Tudo bem, nem toda pessoa comum é herdeira de um mundo de terras no Havaí, mas a trama tenta – e consegue – não se contaminar por tudo aquilo que Hollywood prega como cool – e que os Estados Unidos defendem como ‘american way of life’. E assim “Os Descendentes” segue seu curso, com Matt enfrentando os problemas que surgem de maneira honesta até o final aconchegante, como se todos os problemas existissem para nos unir. Soa simplista demais, mas também delicado e sincero, muito pela maneira que Payne conduz.

Talvez seja pouco para a eternidade – e as premiações do filme no Globo de Ouro e suas cinco indicações ao Oscar apenas sinalizem o momento de estagnação do cinema atual – desde… 2005, 2006? – mas, por duas horas em uma sala escura, Alexander Payne consegue enlevar o espectador com extrema delicadeza ao contar uma história comum de um homem comum. Ele está falando de você, de mim, de nós. De nossos dramas, dúvidas e certezas. E ele tem o dom da oratória cinematográfica. Vale parar por um momento para “ouvir” o que ele tem a dizer.

https://youtube.com/watch?v=X-YyHuatMPY

Marcelo Costa é jornalista, editor do Scream & Yell e assina o blog Calmantes com Champagne

Leia também:

– “Sideways”: Alexander Payne continua contando piadas sem graça, por Marcelo Costa (aqui)

Fui ver o filme e é surpreendente como ele consegue fazer rir e chorar de uma maneira simples. um dos grandes filmes que vi nos ultimos tempos

Se é filme pra Oscar, eu não sei. Deixo a opinião para os críticos de plantão. Mas, sem dúvida, que trata-se de uma obra cinematográfica das mais belas e impressionantes dos últimos tempos. Leveza e tensão, esperança e sarcasmo, elementos que se equilibram num desenrolar envolvente e, que, em momento algum, tornam a trama enfadonha e piegas. Vale a pena. É lindo.