por Leandro Miguel de Souza

Nunca tinha ouvido uma música deles, mas já conhecia a fama do Trail of Dead há um bom tempo. Além da música, a banda é notória por seus shows incendiários e pela entrega de seus integrantes durante as apresentações. Gritam, se escabelam, trocam de instrumento, quebram os mesmos e ainda encontram tempo pra tocar canções fantásticas. De vez em quando, lia comentários elogiosos sobre o grupo e redespertava o meu interesse pelo quarteto. Mas esse interesse sempre acabava sendo jogado no porão do meu cérebro com o pipocar de algum lançamento nas lojas. Com o lançamento dos dois últimos discos do grupo aqui em terras canarinhas, me senti obrigado a conhecer o trabalho do ToD.

Formada em Austin, Texas, por Conrad Keely, Jason Reece, Kevin Allen e Neil Busch, o ToD é a banda mais empolgante da atualidade. Furioso como poucos, o som dos texanos transpira eletricidade, uma brutalidade assustadora e sedutora. Encontram-se traços da fúria garageira dos Stooges (esses caras estão em todas), dissonâncias e experimentações sonicyouthianas, as avalanches de feedback à la Husker Dü, a calma incômoda implodida abruptamente em uma torrente de barulho e raiva, ao estilo Pixies, uma bateria que mais parece uma metralhadora; todas as boas influências estão lá e são facilmente identificáveis no som do quarteto.

Se não bastasse o som esmagador, a banda ainda prima pelas letras, com motivos históricos, citações pop (“Mark David Chapman”, do segundo disco), e quando falam de sentimentos, falam com honestidade, passando longe da vala comum do emocore (estilo em que muitos críticos, equivocadamente, enquadram a banda) e fazendo a sua música soar mais que uma traquinagem juvenil, como a segunda banda mais empolgante da atualidade, os White Stripes. Juntando todos esses elementos e mais um cheiro de espírito jovem (todos os integrantes são de vinte e poucos anos), temos uma grande banda de rock. Possivelmente a melhor banda de rock surgida nos últimos tempos.

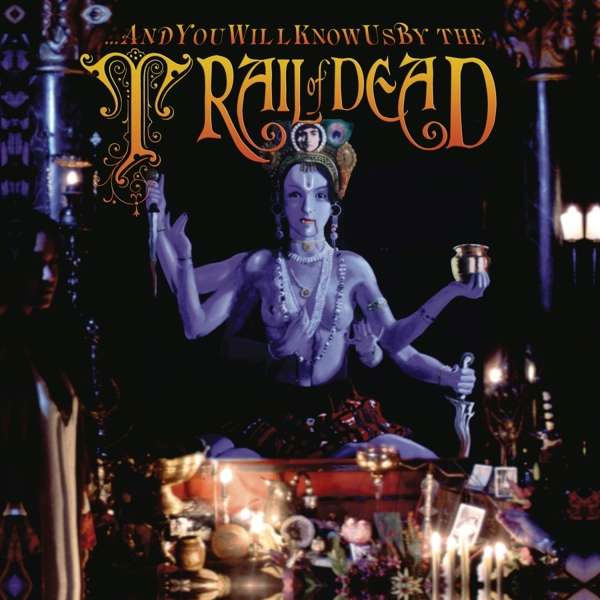

“Madonna” (Merge Records/Trama, 1999)

por Leandro Miguel de Souza

Na independente Merge Records, o quarteto lançou dois discos: o primeiro, epônimo, e “Madonna”, que foi lançado por aqui esse ano. Sem o refinamento melódico do sucessor “Source Tags & Codes”, o disco mostra sua força esbanjando energia crua. A bateria tribal e impiedosa, as guitarras ensurdecedoras e um delicioso senso de rebeldia (se é com ou sem causa, isso não importa) regem as canções do disco, bom do início ao fim.

Com o bolo sonoro pronto, a banda se preocupou também com o recheio: as letras e os vocais. Conrad Keely, Jason Reece e Neil Busch não apenas cantam, eles demonstram a paixão pelo que fazem através do microfone. Não basta só cantar, tem que participar. Revolta, ironia, cafajestismo (essa palavra existe?), tudo é transmitido pelos vocais, naturalmente acompanhados (leia-se soterrados) por paredes de microfonia e uma guitarreira implacável. As letras, com grandes sacadas (“Não há nada mais para dizer, então nada foi dito”, em “Mistakes & Regrets”), apostam na ironia (“Totally Natural”), abrem o coração para mostrar os medos e frustrações da alma (“Blight Takes All”, “Aged Dolls”), e reservam espaço para verdadeiras pérolas como “Flood of Red” e “Clair de Lune” (“Para que servem as promessas, se ninguém as honra?”).

Nesse disco, a banda já demonstra sinais da sua evolução, que seria consolidada no terceiro álbum. Faixas como “Mark David Chapman” (para aqueles que estiveram morando na lua nos últimos 25 anos, o assassino de John Lennon), “Aged Dolls”, com um imponente arranjo de cordas e “Clair de Lune”, uma espécie de valsa rock n’roll, atestam que a banda investiu em novos (e bons) caminhos para complementar sua música.

Mas os pontos altos do disco são mesmo as canções que escancaram a fúria em estado bruto do grupo. Canções como “Totally Natural”, “Blight Takes All” e “Mistakes & Regrets” (no melhor estilo Sonic Youth, que nem mais o próprio Sonic Youth consegue fazer) são daquelas que te pegam pelo cabelo, batem sua cabeça contra a parede até dar tilt e o deixam estourado num canto pedindo mais (tinha uma banda que dizia mais ou menos isso).

Mas o perigo reside no final do disco. Exatamente na faixa 12. DOZE. “A Perfect Teenhead” é um chamado à guerra para quem não entender a ironia da letra. Impregnada de ódio (Yeah) ,esse assalto sonoro, de longe a melhor faixa do disco, é o hino perfeito para os Eric Harris e Dylan Klebolds ao redor do mundo.

Mas não é só violência. Os roqueiros brutos também amam. A banda também manda algumas letras e melodias mais ensolaradas, em meio ao temporal de medo, raiva e BARULHO. A canção que fecha o disco, “Sign Your Children”, de letra esperançosa e versos espertos (“Quando os seus deuses virarem pedra, jogue-os todos fora”), possui uma melodia doce e um refrão petrificante, fazendo a doce brisa da tranqüilidade voltar a reinar depois da destruição, deixando tudo em seu devido lugar (tinha outra banda que dizia isso).

“Madonna”, como “disco do meio” da carreira da banda, serve como vitrine da evolução do ToD ao longo do tempo, da tosqueira psicodélica do primeiro álbum à grandiosidade do terceiro. Um discaço de rock direto, com uma pedrada atrás da outra. Muito bom.

“Source Tags & Codes” (Interscope/Universal/FNM, 2002)

por Leandro Miguel de Souza

Música é emoção. Sempre foi. Desde a música clássica, com o suspense da 5ª sinfonia de Beethoven, a tranqüilidade das quatro estações de Vivaldi, entre outros, a música significava sentimento traduzido em som. No rock não é diferente. Os assustadores riffs de Tony Iommi, a tristeza abissal do Joy Division, a irreverência inconformista dos Sex Pistols, o descontrole emocional dos Pixies, a boiolagem heterossexual do Travis e Coldplay, provam que o rock foi e ainda é veículo para as mais variadas emoções. Tanto quanto ele tem o poder de transmitir sentimentos, o rock possui o poder de provocá-los. Como a surpresa ao ouvir algo inesperado, repúdio ao escutar algo ruim, ou simplesmente uma vontade incontrolável de sair pogando por aí .

Ás vezes, mais do que provocar emoções, determinadas músicas ou discos criam um laço emocional, uma espécie de conexão celular com o ouvinte. Uma coisa muito mais fácil de descrever através de sensações do que de palavras. Algo explicável nas cordas da guitarra de Neil Young, nos vocais “foda-se-já-que-vamos-todos-pro-inferno-mesmo” de Iggy Pop, em “Perfect Day”, de Lou Reed. Algo que a pessoa gosta e quer ouvir para o resto de sua vida.

Por que eu falei tudo isso? O que esse lance da emoção tem a ver com o novo disco do And You Will Know Us By The Trail of Dead?

Resposta: Tudo.

“Source Tags and Codes” é emoção em estado bruto, um disco selvagem e terno ao mesmo tempo que, num momento, te faz querer sair quebrando toda a casa, e em outro, abre um sorriso largo no rosto. Quebrando a casa sem perder a ternura.

Os caubóis escaparam da maldição de outras bandas que migraram de gravadoras independentes para as majors (Guided By Voices, Reverend Horton Heat). Ao assinar com a Interscope, não se contentaram em apenas manter o padrão de qualidade dos outros álbuns. Apenas lançaram o melhor disco de sua carreira e O MELHOR DISCO DO ANO até agora.

O disco abre com “Invocation”, uma espécie de aceno ao passado, uma confusão de ruídos, com enxertos de sons estranhos e a vinheta que os apresenta, colada em cima de uma base de piano. Não chega a ser uma canção, é uma vinheta armando o clima para a segunda faixa.

Um belo dedilhado inicia “It Was There That I Saw You”, e prepara o ouvinte para uma enchente de guitarras afogando os apaixonados versos de Conrad Keely (“Deixe-me segurá-la em meus braços e me aquecer no calor do seu olhar”). É bom saber que o amor ainda bate forte no coração do presente, mas combalido rock. Uma das melhores canções do álbum. Um pouco diferente da faixa anterior, que começa lenta para subitamente explodir em energia, “Another Morning Stoner” também começa com um belo dedilhado, mas prefere aumentar sua intensidade aos poucos, culminando com Keely aos berros: “O que é perdão? É só um sonho. O que é Perdão? É tudo”. Uma das melhores canções do álbum .

Neil Busch assume os vocais na quarta faixa, “Baudelaire”. Um rock sem firulas, com uma bateria tribal, o baixo cuspindo trovoadas e um riff tão vibrante quanto sombrio. Foda, sem comentários. Uma das melhores canções do álbum. Essa é a parte de quebrar a casa. Jason Reece entra rasgando com “Homage”. A banda não dá arrego e vem distribuindo pataços, incitando a destruição. Reece grita como que se estivesse em luta desesperada com seus demônios interiores (“Minha vida é assombrada pela jovem maldade”) e termina enlouquecido (“Você acredita no que eu digo? Você acredita? Você acredita?”) para despencar em um poço de estática. Um perigo para os ouvidos. Uma das melhores canções do álbum.

Depois do estupro sonoro, o acalanto. “How Near, How Far”, com uma guitarra celestial e com uma linha de baixo vigorosa, chamando a bateria para o combate é daquelas canções que elevam a alma, que nos faz colocar a canção no repeat umas 50 vezes de tão linda. A letra é poética e tocante, evocando a paixão de um pintor por sua musa. Keely reassume os vocais e nos presenteia com a melhor melodia do disco. Como se não bastasse, um arranjo de cordas entra em campo para o arremate. Uma das melhores canções do disco. Depois de lavar a alma, o clima sombrio retorna e avisa que aquilo não passou de uma felicidade passageira. “Life Is Elsewhere” (que pessimista) avisa que a guerra vai começar e que não adianta fugir. Ouve-se uma tempestade ao fundo e sons de espadas se degladiando. Então uma voz declama algumas palavras em japonês (não sei o que significam, mas não deve ser boa coisa) e prepara o terreno para a densa e triste “Heart In The Hand of The Matter”, de Reece. Com um belo arranjo, guitarras mais limpas e um piano musculoso, a banda nos convida a cavalgar o apocalipse, já que nossos pecados estão sendo pagos aqui na Terra. A melhor letra do disco, falando do egoísmo, da raiva e de outros sentimentos que estão desfigurando o ser humano, fazendo-o perder sua alma e um refrão que deixa o coração com o peso de uma bigorna: “Eu sou amaldiçoado, eu não posso vencer com meu coração nas minhas mãos”. Aqui a batalha é interior. Uma das melhores canções do disco.

As guitarras voltam poderosas na nona faixa, “Monsoon” e anunciam o início da batalha. Busch volta para o microfone e dispara versos raivosos (“Esse mundo é um esgoto onde Deus gosta de mijar”) para descrever uma sangrenta batalha sob uma tempestade impiedosa. A música acompanha o clima de violência, mas diferente do descontrole de “Homage”, a banda demonstra elegância (será que isso é possível), com as guitarras investindo no peso em vez do barulho. A bateria-metralhadora aparece com tudo na canção, como se estivesse regendo a selvageria. Uma das melhores canções do disco.

Reece mais uma vez entra rasgando. “Days of Being Wild”, com sua bateria marcial e guitarras estraçalhadoras diz que é hora de quebrar a casa de novo. A música acalma e o vocalista afirma que, mesmo com toda a sua fúria, também é humano (“Posso ficar em seus braços?”). Termina com um verso inesquecível: “and the next song takes over””(e a próxima canção tomará conta). Sem mais comentários. Ah, mais uma coisa. Uma das melhores canções do disco.

“Relative Ways” já havia sido lançado anteriormente em single, mas felizmente figura no disco. Possui um ótimo riff de guitarra e uma grande performance vocal de Conrad Keely. A letra é primorosa, fala que mesmo sabendo que a vida está uma droga, a gente consegue se virar (“tudo certo, tudo bem, tudo está vindo em caminhos relativos”). É impossível não se emocionar com Keely ao final da canção, gritando desesperadamente (“Tudo bem. Eu sou um santo. Eu perdôo seus erros”). Uma das melhores canções do disco.

Mais um interlúdio musical, “After the Laughter”. Um piano toca o riff de “Relative Ways”. Então, um coral entra provocando arrepios e transmutando a canção para outra, abrindo a porteira para a faixa seguinte. Uma das melhores canções do disco.

Começa então a faixa-título, que fecha o disco. Keely vem contido, acompanhado de uma guitarrinha marota, no melhor estilo Neil Young, um piano matador e um batalhão de cordas, que contribui para o clima grandioso da canção. A letra é algo além de fenomenal, simples e tocante como poucas, que orgulharia o mestre Young. Já dominado pela canção, exatamente no terceiro minuto da canção vem o golpe mortal: aquela melodia no final de “After the Laughter” volta para trazer lágrimas aos olhos. Coisa de louco. Quando se acha que a música não poderia ficar melhor, Keely volta para cravar a canção (e o disco) fundo no coração do ouvinte: “Eu não sei o que neste mundo está tentando me salvar, mas eu sinto sua mão a me guiar”. A melhor canção do disco.

Posso estar sendo precipitado, mas vai ser difícil surgir um disco melhor que este esse ano (também, se surgir, melhor para nós). Num mundo musical em que as inovações caminham na direção da esquisitice completa, é bom saber que mais do mesmo ainda é muito bom, se não o melhor. Nada é mais poderoso que a simplicidade unida a paixão. Se não gostar, não sei, daí o problema é seu. Deixo para você a pergunta de Neil Young no seu novo disco: “Are You Passionate?” (Você é passional?). Quanto aos rapazes do Trail of Dead, eles comprovaram sua maturidade e seu talento, num disco consciente de sua grandeza, mas honesto, emocionado, e emocionante.

– Leandro Miguel de Souza, 18 anos, jornalista, odeia adjetivos (HEHE) e aproveita para mandar um recado para a Trama: CADÊ O PRIMEIRO DISCO DO TRAIL OF DEAD??