Em julho de 1934, o Código Hays (chamado assim pelo sobrenome de William Hays, o primeiro presidente da Associação de Produtores e Distribuidores de Cinema da América) foi implantado em Hollywood – ele havia sido criado em 1930, mas ainda não tinha autorização de aplicação – numa espécie de autocensura adotada pelos produtores perante as pressões da Igreja e dos setores mais puritanos (via congressistas) da sociedade estadunidense, que sentia que o cinema “pre-code” (pré-código) estava excessivamente permissivo e perigoso para os valores da “tradicional família americana”. A ideia era de que a censura barrasse passagens que pudessem, na concepção dos conservadores, desvirtuar questões de sexo, drogas, família e religião.

Em seu livro “Pre-Code Hollywood: Sex, Immorality, and Insurrection in American Cinema, 1930-1934”, Thomas Doherty lista algumas obras: “Ligações sexuais não santificadas pelas leis de Deus em ‘Unashamed’ (1932) e ‘Blonde Venus’ (1932); o casamento ridicularizado em ‘Madame Satan’ (1930) e ‘The Common Law’ (1931); barreiras raciais ignoradas em ‘The Bitter Tea of General Yen’ (1933) e ‘The Emperor Jones’ (1933); injustiça econômica exposta e corrupção política assumida em ‘Wild Boys of the Road’ (1933) e ‘This Day and Age’ (1933); vício impune e virtude não recompensada em ‘Red Headed Woman’ (1932) e ‘Baby Face’ (1933) – em suma, praticamente a matéria-prima da cultura americana, sem verniz e sem véu”, pontua o crítico.

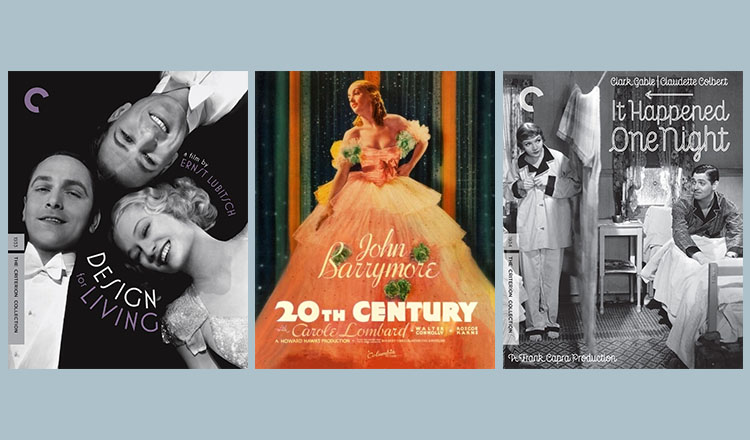

Em suma, a partir do segundo semestre de 1934 (e até meados da década de 1950), a censura irá ditar limites para o que poderia ser visto, ouvido ou mesmo exposto de maneira implícita nos filmes. “As fraturas da vida americana, e ainda menos a aceitação aberta do sexo, não foram resolvidas quando o Código foi estabelecido”, observa Doherty. “Mas na Hollywood pré-Código as fissuras se abrem com arestas mais ásperas. O que está oculto, subterrâneo e reprimido em Hollywood sob o Código aparece exposto, na superfície e com destaque em Hollywood antes do Código”, conclui. As três “comédias românticas” abaixo, ainda que sejam “suaves” se comparadas a outras “pre-code”, são interessantes para conjecturar no que a censura poderia intervir, caso elas fossem lançadas pós julho de 1934.

“Sócios no Amor”, de Ernest Lubitsch (1933)

“Design for Living” no original

Na virada da década de 1920 para 1930, o escritor Noel Coward escreveu uma série de peças teatrais de sucesso, como “Design for Living”, um ménage-à-trois provocante para a época, que fez sucesso na Broadway em 1932, mas teve sua montagem em Londres censurada – a peça só iria estrear no Reino Unido em 1939. O cineasta alemão Ernest Lubitsch, que havia trocado Berlim por Hollywood em 1922, decidiu investir na trama convocando Ben Hecht, que havia vencido o Oscar de Melhor Roteiro Original em 1927 por “Paixão e Sangue”, para adaptar a história. A dupla decidiu por uma adaptação livre do enredo original (segundo Noel Coward, restaram cerca de três falas originais no filme, como “passe a mostarda”), buscando também amaciar o conteúdo – por si só, controverso demais. Na trama, a designer Gilda (Miriam Hopkins) conhece dois amigos em um vagão de trem, o pintor George (Gary Cooper) e o dramaturgo Tom Chambers (Fredric March), ambos pobretões, buscando uma chance na vida. Tanto George quanto Tom se apaixonam por Gilda, que sem conseguir escolher entre ambos, decide ficar com os dois, propondo viver com eles como amiga, musa e crítica – e sem sexo. O combinado funciona até um deles se ausentar, dando início a série de pequenas confusões clássicas das comédias românticas da época. Ainda que Lubitsch e Hecht tenham deixado o filme mais leve do que a peça, “Sócios no Amor” sofreu para ser liberado, pois as insinuações sexuais do roteiro incomodavam os responsáveis por implantar o Código Hays. Ainda assim, o filme não só foi liberado como se tornou uma das 10 maiores bilheterias de 1933 nos Estados Unidos – o que não impediu que ele fosse banido pela Legião da Decência, em 1934, e, sob a novas regras de censura, teve visto de relançamento negado em 1934. Noventa anos depois, “Design for Living” encanta pela química deliciosa do trio Gary Cooper, Miriam Hopkins e Fredric March.

“Suprema Conquista”, de Howard Hawks (1934)

“Twentieth Century” no original

Em um teatro na Broadway, o esplendorosamente excêntrico empresário Oscar Jaffe (John Barrymore, deslumbrante em todos seus excessos) ensaia uma nova peça. Não só: ele quer como atriz principal uma desconhecida modelo de lingerie que nunca atuou na vida, a jovem Mildred Plotka (Carole Lombard, excelente), planejando transformá-la na estrela Lily Garland – para desespero da divertida dupla de auxiliares do produtor, o contador Oliver Webb (Walter Connolly) e o faz-tudo (bêbado) Owen O’Malley (Roscoe Karns). Não só (parte 2): além de vislumbrar um potencial artístico que ninguém mais vê, Oscar também nutre certos desejos pela garota. E tudo se consuma na noite de estreia da peça, com Lily Garland sendo alçada a fama e o romance tendo início. Corta para três anos depois (e três peças consecutivas de sucesso): Lily não suporta mais o ciúme doentio de Oscar tanto quanto a maneira como ele controla sua vida, e decide se rebelar: o abandona e parte para ser famosa em Hollywood. A trajetória de ambos, então, se antagoniza: ela se torna uma estrela e as peças dele fracassam. Os dois, então, se reencontram no trem Twentieth Century (que, entre 1902 e 1967, conectava Chicago a Nova York), momento em que Oscar planeja reconquistar Lily. Considerada (ao lado de “Aconteceu Naquela Noite”) como protótipo do subestilo “screwball comedy” (combinando texto impagável e certa dose de pastelão com papeis antagônicos: ela meio tonta, ele todo encantador – em produções posteriores, como “Jejum do Amor”, isso irá se inverter), “Suprema Conquista” foi escrita por Ben Hecht e Charles MacArthur a partir de uma peça não encenada de Charles Bruce Millholland. Se a primeira parte soa um tanto arrastada (Hawks iria resolver essa questão de agilidade cômica com galhardia em filmes como “Levada da Breca”, “Bola de Fogo” e “O Inventor da Mocidade”), a segunda é um deslumbre – o trecho de Oscar e Lily louvando o teatro e caçoando do cinema é matador.

“Aconteceu Naquela Noite”, de Frank Capra (1934)

“It Happened One Night” no original

Desde o primeiro Oscar, em 1928, até hoje, apenas três filmes ganharam os cinco principais prêmios da noite, Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro: “O Silêncio dos Inocentes” (1991), “Estranho no Ninho” (1975) e… “Aconteceu Naquela Noite”. Lendo assim é de se imaginar que a produção de “It Happened One Night” tenha sido um mar de rosas, mas a história conta exatamente o contrário: a MGM “emprestou” Clark Gabe para a Columbia (por US$ 2500 dólares semanais) e o ator foi relutante encarar o papel do jornalista malandro Peter Warne. Já Claudette Colbert havia recusado o papel, e só aceitou se o estúdio dobrasse o salário para que ela trabalhasse novamente com Frank Capra (o primeiro trabalho dos dois juntos, “For the Love of Mike”, de 1927, foi um fracasso retumbante). Ela tinha tão pouca fé no filme que marcou uma viagem de trem para o dia da premiação do Oscar, e a direção da MGM mandou buscá-la na estação para que ela recebesse a estatueta. No filme, baseado no conto “Night Bus” (1933), de Samuel Hopkins Adams, a jovem mimada Ellen (Coubert), cansada de ser controlada pelo pai milionário, decide fugir. O pai, poderoso, alerta a imprensa de todo o país assim como contrata investigadores para localizar a filha que, disfarçada, embarca em um ônibus Greyhound saindo da Flórida em direção a Nova York, 1600 quilômetros de estrada. No ônibus, ela conhece Peter Warne (Gabe), que a identifica como filha do milionário e planeja levá-la escondida até Nova York para, depois, contar a história em uma reportagem para um grande jornal. Não é preciso muito para descobrir o que acontecerá com os dois pombinhos nessa viagem pelo coração dos Estados Unidos, certo? E ainda que os 105 minutos pareçam um tiquinho excessivos para a história (com 10/15 minutos a menos, ficaria impecável), “Aconteceu Naquela Noite” envelheceu dignamente sendo, mais do que protótipo de “screwball comedy”, um modelo da comédia romântica perfeita.

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne.