por Marcelo Costa

Na era de ouro do cinema hollywoodiano, entre os anos 20 e 60, os papeis de mocinho e bandido eram extremamente bem definidos, sem nenhuma concessão ao equivoco. Não existia linha tênue, e sim um muro de concreto separando um do outro, e o público percebia com a maior facilidade que o mocinho era bom e o bandido era mal. Em seu exercício de estilo mais recente, “Era Uma Vez em… Hollywood” (2019), Quentin Tarantino versa sobre essa dualidade de maneira primorosa quando o personagem (divertido) de Al Pacino, o empresário Marvin Schwarzs, explica para o ator Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) que a carreira dele está afundando porque ele passou a fazer o papel de bandido nos filmes.

O cinema hollywoodiano “era assim”, mas dai veio a geração sexo, drogas e rock’n’roll de novos diretores (Denis Hopper, Warren Beatty, Francis Coppola, George Lucas, Steven Spielberg, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Robert Altman, William Friedkin, e mais alguns outros) e “salvou o cinema na virada dos anos 60 para os 70” tendo como um dos motes tornar os anti-heróis mais… sedutores – sem eles, Coringa não seria tão “amado” quanto é no cinema atual – tanto quanto mostrar a verdadeira realidade da América, algo que a grande maioria dos filmes sonhadores da era de ouro escondiam. Está tudo ali em “Sem Destino”, “Taxi Driver”, “O Poderoso Chefão”, “Chinatown” e “Bonnie and Clyde”, entre tantos.

Surgido em meio a esse boom do cinema setentista (e por causa desse boom), o cineasta Martin Scorsese, com seu jeito vertiginoso de filmar, sempre mostrou um lado da máfia (e não só dela, vide, por exemplo, o sensacional “O Lobo de Wall Street”) que seduzia o espectador a tal ponto dele desejar fazer parte daquela turma no melhor estilo “o crime compensa”, algo que, convenhamos, sempre soou questionável e pouco condizente com a realidade. No absolutamente clássico “Goodfellas” (“Bons Companheiros”, de 1990), por exemplo, nem a decadência de Henry Hill (Ray Liotta), que entra para o Programa de Proteção de Testemunhas e se torna um “ninguém” apaga o brilho e a sedução de seus anos de gangsterstar na máfia.

Nesse ponto, “O Irlandês” (“The Irishman”, 2019), é o filme definitivo de um estilo, pois Martin Scorsese precisou de 209 minutos, mas conseguiu contar uma história (baseada em fatos reais) com começo, meio e fim, em que o espectador consegue quase tatear a maldade e o pouco caso do personagem principal, Frank Sheeran, interpretado por Robert De Niro, um assassino de aluguel que pintava paredes de casas de vermelho e, entre outros, matou um dos principais sindicalistas norte-americanos (seu amigo Jimmy Hoffa, vivido aqui por Al Pacino) num dos crimes mais famosos da América morrendo sem conceder à família a confirmação da morte (o corpo nunca foi encontrado e o crime nunca foi elucidado).

Baseado em “I Heard You Paint Houses”, de 2004, livro de memórias do investigador e advogado Charles Brandt, e com trilha sonora de Robbie Robertson (The Band), “O Irlandês” extrapolou o orçamento (de 125 milhões de dólares pulou para 159 milhões – e tem muita gente que consegue fazer um grande filme “só” com esses US$ 34 milhões extras – na conta oficial, mas corre por fora que o custo final foi de US$ 175 milhões) e o tempo de duração (é o filme mais longo de toda carreira de Scorsese, e olha que há concorrentes de peso aqui como as 3 horas de “O Lobo de Wall Street”, as 2 horas e 50 minutos de “O Aviador” e as 2 horas e 48 minutos de “Gangues de Nova York”), mas cumpre com louvor a tarefa de ser grande arte.

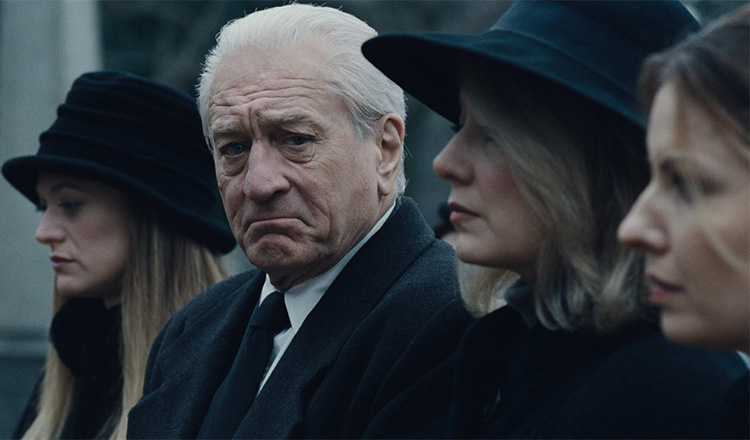

Ainda que a primeira metade seja mais do mesmo, afinal, você já aquilo tudo em outros filmes de máfia e de Scorsese, mas precisa ver tudo de novo para ter uma trama nas mãos (que é a aproximação de Sheeran com o crime e o apadrinhamento por um grande chefão da máfia, Russell Bufalino, interpretado por Joe Pesci), o que torna “O Irlandês” grandioso e tão representante dos nossos tempos são duas cenas no final da projeção: na primeira, Sheeran tenta se aproximar das filhas, que se afastaram após vivenciarem a vida do pai mafioso, e argumenta: “eu só estava tentando proteger vocês, pois há muitas pessoas ruins por ai”. Na mente de um homem que assassinou dezenas de pessoas com tiros na cabeça, ele era bom.

É preciso reforçar isso, pois nesse momento conturbado da humanidade, em que pessoas são mortas diariamente seja por sua nacionalidade, cor, religião, classe social, opção sexual ou política (ou mesmo por torcer por um time diferente), na mente do assassino sempre paira a ideia de que ele é bom e está atendendo a um chamado (bíblico, religioso, nacionalista, clubista) que o obriga a eliminar o que é diferente, o que ele não entende. No caso de Sheeran, ele era apenas a ferramenta, o pau mandado, o assassino de aluguel que exercitava a banalidade do mal sem questionar e se arrepender: “Eu não conhecia as famílias (das pessoas que assassinei)”, ele se defende para não precisar se arrepender. E não se arrepende.

Em outra, já no final da vida, após seu tutor, que está preso junto com ele (que, no melhor estilo Al Capone, não pegou uma pena por homicídio, mas por um crime “menor”), ser levado para se confessar numa igreja na prisão (“Sem rir, sem rir, você vai ver”, diz rindo o personagem de Joe Pesci, como dizendo “vou ali expurgar meus pecados e curtir a vida eterna numa boa”), o próprio Frank encara um padre, que o convida a se arrepender dos pecados para adentrar o reino de Deus, uma falácia religiosa hipócrita, que até ele recusa – pois está mais interessado na companhia do padre para papear, pois seus dias finais são solitários e ele não se arrepende da vida que teve.

Esse “não arrependimento”, inclusive, talvez seja, como observou a amiga Renata Arruda no Twitter, “a grande ponte entre os tempos de máfia com o agora”. Se é que o pintor de paredes Frank Sheeran pode ser encaixado na banalidade do mal, um típico burocrata que se limitara a cumprir ordens, com zelo, sem capacidade de separar o bem do mal, matando pessoas de forma cruel apenas porque recebeu uma ordem superior, no agora das superpopulosas redes sociais, é grande o número de pessoas que não se arrepende de desejar a morte, ameaçar e / ou caçoar da morte de outrem, compartilhando fake news e maldade e defendendo ideias absurdas e distorcidas como se estivessem fazendo algo bom.

São duas cenas capitais que ficaram ausentes de outros filmes de Scorsese que mapeavam a vida de criminosos que foderam a vida de milhares de pessoas, e que eram (são) idolatrados por uma grande parcela do público. Frank Sheeran não será idolatrado. Quando sua filha, caixa de um banco, o evita, e ele está já bem idoso, de muletas, fraco e frágil, as pessoas na fila não entendem o motivo, e exibem consternação. Porém, quem acompanhou a trajetória desse homem quieto e cruel por mais de 3 horas sabe que muito sangue passou por baixo dessa ponte (“São águas passadas”, minimiza Frank em outro momento), e com ele a desgraça de muitas famílias. Definitivo, “O Irlandês” é mais um filme clássico de Martin Scorsese – e, talvez, o segundo melhor filme do ano.

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Leia também:

– Três Filmes: Scorsese 1977, 1981, 1993 (aqui)

– Sobre Scorsese e filmes que salvam almas (aqui)

– “O Lobo de Wall Street” tende a virar um ícone na carreira de Scorsese (aqui)

– Martin Scorsese, eu e a morte, por Marcelo Costa (aqui)

– “Shine a Light”: belo registro de show dos Stones, documentário fraco de Scorsese (aqui)

– Bob Dylan, Martin Scorcese, “Gangues de Nova Iorque” e a História Universal (aqui)

– “Os Inflitrados”: Um cinema sem muita esperança, por Marcelo Miranda (aqui)

– “No Direction Home”: é tudo raridade e uma aula de rock and roll (aqui)

– “O Aviador” é um filmaço, mas não é o melhor de Martin Scorsese (aqui)

– A era mais criativa de Hollywood, por Gabriel Innocentini e Ismael Machado (aqui)

– “A Invenção de Hugo Cabret” é emocionante, tocante e uma defesa da sétima arte (aqui)

Bom texto Mac.

Curti bastante o filme. Quilômetros de clichês do gênero em algumas partes, mas ok. No fundo, é bom ainda que os atores e o diretor estejam por aí produzindo. 😉