entrevista por Renan Borges Simão

À primeira vista no CCBB em São Paulo, exposição que abriga 80 obras do artista morto aos 27 anos, vítima de overdose, percebe-se as letras em neon do Mudd Club e Club 57, clubes conhecidos por abrigar contracultura. A diretora Sara Driver conhecia Jean-Michel Basquiat por essa cena – aquela em que iam “ver o Afrika Bambaataa, clubes de punk, Talking Heads” – mas ainda não pessoalmente. O primeiro contato foi quando Basquiat roubou uma flor e ofereceu à realizadora. Depois, acompanhou de longe sua ascensão. Encontrou-o debilitado, “sem dentes”, ao fim de sua vida. Intui hoje que “há um maior contexto [da morte de Basquiat], não só o do mundo da arte, mas do mundo corporativo”.

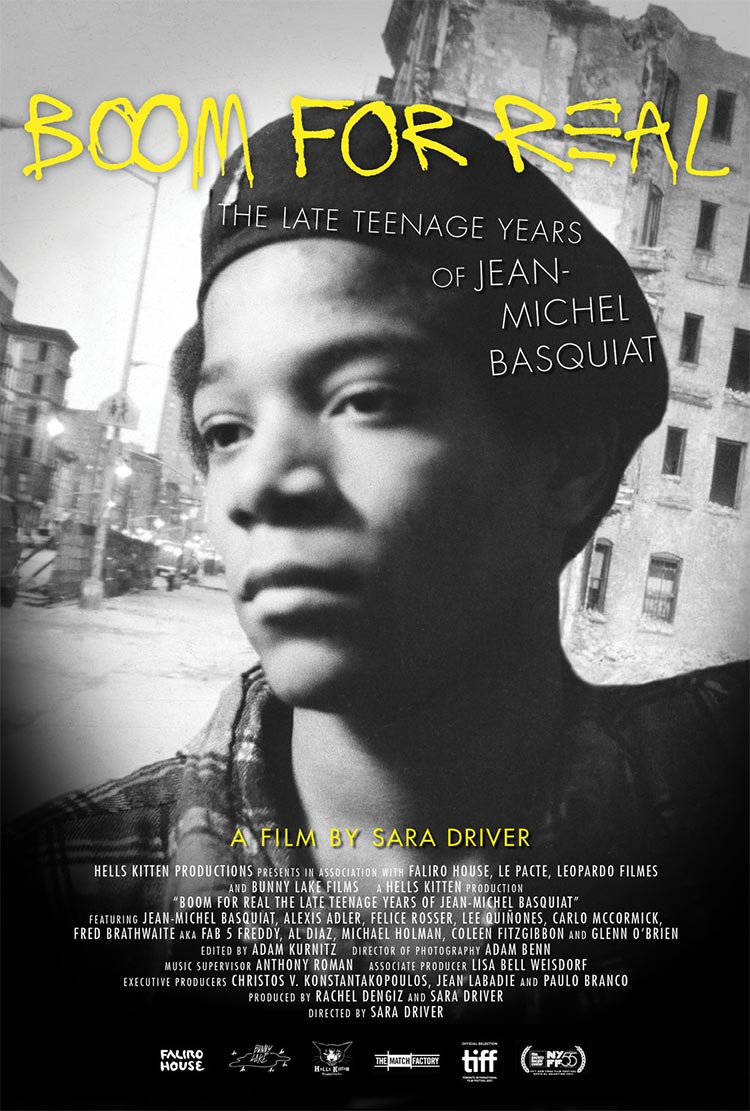

A diretora de “You Are Not I” (1983), um dos melhores filmes dos anos 1980 segundo a Cahiers du Cinéma, conta da cultura das drogas que matou muitos amigos em Nova York no início da década de 1980 a partir de um hotel de luxo em Sintra, Portugal. Seu filme “Boom For Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat” (2017) teve a première europeia em novembro no festival Leffest. A audiência que lotou a sessão do pequeno cinema Nimas, este em Lisboa no dia anterior à entrevista, ouviu da norte-americana detalhes sobre o argumento inicial de seu primeiro longa como diretora em 24 anos, um documentário que seria um curto videopoema a partir de um material que a amiga Alexis Adler herdou de seu então roommate e ex-namorado Basquiat. A embriologista Adler afirma que o apartamento forrado de textos de biologia, química e uma cópia de “História da Arte”, de H. W. Janson, foi um “refúgio” e “laboratório” para Jean e sua arte. [leia o depoimento completo de Adler ao final].

“Ele era o jovem que encontrou a própria universidade”, diz Driver. O Basquiat de 19 para 20 anos que vemos no filme começava a ser conhecido pela tag SAMO (“Same Old Shit”), parceria de registro nas paredes do Lower East Side de Manhattan com o grafiteiro Al Diaz. Com relatos de Alexis e outros nomes da época (Luc Sante, Al Diaz, Lee Quiñones, Jim Jarmusch, marido de Sara, entre outros), as fotografias da transformação de Basquiat em passagem de apenas 6 meses pelo apartamento de Adler – praticando clarinete no banheiro, pintura de sucata de TV, roupas pintadas e desenhos na porta – se tornam base para remontar a história de uma Nova York de outsiders. Uma cidade violenta e sucateada, barata para viver e liberal artisticamente formou um artista que, em poucos anos, seria alçado ao mercado de arte mainstream e apropriado pela cultura pop. O filme apenas sugere o que viria pela frente. Termina com as memórias do curador Diego Cortez sobre a mostra “New York/New Wave”, do início de 1981, que junto de trabalhos de mais de 100 artistas, entre eles Keith Haring e Andy Warhol, apresentou alguns dos primeiros trabalhos de Basquiat.

Na entrevista abaixo, ao descrever a fase formativa de Basquiat, Driver revela sua intenção de recuperar uma Nova York que moldou um ícone. De prodígio a mito, a história de Basquiat pelos olhos da diretora foi resultado de mudanças sociais e financeiras na produção de arte daquela cidade. Como diz a diretora, sobre a época: “A gente não pensava em ‘mercado’. Tudo mudou depois disso”.

Não existe nenhuma relação entre o nome do seu filme e a exposição do Barbican Centre (encerrada no final de janeiro de 2018), em Londres?

Não, eu defini o nome há uns dois anos. É uma sincronicidade do mundo. Mas também é o que Jean-Michel dizia quando estava animado: Boom For Real.

Mas já existem exposições nos EUA com esse material?

Sim. Enquanto filmávamos, eu encorajei Alexis [a fazer]. Pois houve o desastre [financeiro] com a [galeria de arte] Christie’s, e uns jovens em Nova York estavam fazendo um art show num prédio abandonado, com 150 curadores e artistas que ninguém conhecia. Eu disse para Alexis, ‘vamos mostrar essas fotos e os trabalhos lá’. Sem imprensa nenhuma para não termos problemas com a família [de Basquiat]. E as pessoas podem encontrá-las. As pessoas estavam não em um museu, mas neste lugar abandonado. Lembro que ela organizou as fotografias, eu quase chorei, era o lugar onde ele pertencia. Agora essa exposição já passou pelo Museu de Arte Contemporânea de Denver. Há um livro [resultado do material] chamado “Basquiat before Basquiat: East 12th st. 1979–1980”. Muitas pessoas do meu filme estão no livro e eu também escrevi um ensaio para o livro.

Esperamos que chegue ao Brasil.

Sim, é incrível ver as roupas que ele pinta e todas as outras coisas. Ele pintava em qualquer coisa. Parecia que Alexis vivia com um elfo que pintava as roupas dela, pintava o chão, tudo. Ela acordava todo dia com coisas novas acontecendo. Essa energia daquela época voltou a mim e pensei: “Preciso capturar isso!”. Isso é importante para os jovens. Experimente, experimente. A gente falha com tantas coisas, mas nós tentamos. Estamos muito medrosos para tentar, sabe? Para mim, esse é o meu ímpeto. Nós todos podemos aprender com a história, e ela é cíclica.

Alguma chance do seu filme passar por aqui?

Não estou tomando conta disso, mas espero que sim porque já fui ao Festival do Rio com o meu último filme em 1993 [“Quando os Porcos Voam”], e gostei tanto. O público brasileiro é ótimo.

Ao tomar conhecimento do material de Basquiat, quando você pensou que existiria um filme ali?

No momento que vi o que ela tinha, o trabalho e as fotos. Pensei: “Isso é uma janela não só dele, mas da cidade de Nova York naquela época”. Aí comprei uma câmera na semana seguinte e comecei a filmar.

A atmosfera da época foi a primeira ideia, a cultura de Nova York.

Sim. Existe algo muito reconfortante porque entre nessa outra história com isso [a luta sobre os direitos de uso das obras], mas existe algo mágico quando você volta para a ideia inicial do filme. O seu primeiro instinto. No começo, pensei que seria um poema de 20 minutos, mas depois se expandiu nessa [história de] 1h15.

Pensei que veria muito o rosto de Basquiat no filme. Mas isso não acontece, vemos o que o rodeava.

É o que o alimentava. É como se as pessoas não soubessem como ele era. Quando vi os trabalhos, pensei: “O que ele estava lendo? O que ele estava escutando na época?”

Você acha que essa parte de influências desse mítico Basquiat já não estava coberta por outros documentários e filmes?

Outros filmes mitificam ele mais. Esse é mais sobre essa criança. Isso é o que alimentava a criança, sabe? Acho que é interessante o que aprendi ao fazer o filme é que ele era o jovem que encontrou a própria universidade, seu próprio local de estudo. E as pessoas que ele escolheu para estudar com ele são muito interessantes. Estudou com Fab 5 Freddy e aprendeu muito sobre museus e música, Max Roach e jazz. Com Jim [Jarmusch], ou Luc Sante, ou Alexis, que é uma cientista, de quem ele pegou essas ideias [sobre ciência] dos livros dela. Ele era essa esponja, ele estava absorvendo todas essas coisas.

Você conheceu essa criança. Como foi o seu primeiro contato com Basquiat?

Bom, Jim diz no filme: é ele nos encontrando e me dando uma flor. Foi a minha primeira vez. A gente se conhecia em clubes e discotecas. Ele era maluco por garotas. Nada de errado com isso. [risos]

Lembra-se da primeira impressão ao ver um trabalho dele?

Não sei exatamente. Fiquei muito impressionada com SAMO [acrônimo para Same Old Shit], as frases nas paredes [feitas com spray]. Esse foi o meu primeiro encontro com ele. E ninguém sabia quem SAMO era. Eram Al Diaz e Jean-Michel. E é interessante porque depois eu estava falando com Al e, você sabe, ele foi meio que apagado da história pelo Jean. Ao fim da vida de Jean, Al me disse que ele apareceu na casa dele com uma pintura tríptica que dizia “From SAMO to Samo”. Acho que ele sabia que deixou Al na mão e queria recompensá-lo.

Por que você decidiu limitar o filme até a primeira grande venda de um trabalho de Basquiat?

Bom, um dos primeiros trabalhos dele foram vendidos para Debbie Harry e Chris Stein, mas não foi isso que o lançou ao mundo da arte. O que fez isso foi a venda para esse primeiro colecionador [do mercado de arte].

E você decidiu parar aí.

Também foi o fim de um certo momento em Nova York porque de repente tínhamos a Aids, que matou muita gente. Tínhamos o mercado imobiliário crescendo e o mercado de arte começando a crescer, tudo que era relacionado a dinheiro e mercado estava mudando. A gente não pensava em ‘mercado’. Não tinha esse conceito para a gente. Tudo mudou depois disso.

Mas Basquiat sabia que queria ser famoso e tinha essa vontade de ser parte desse mercado, não?

Era interessante como ele reconhecia o seu valor. Então, sim. O pôster do filme é de uma cena muito forte. Acho que ele tinha 16, 17 anos. Al Diaz tirou essa foto. Eu disse: “Al, ele estava tentando ser Che Guevara ou algo parecido?” E, Al disse: “Não, foi como ele pensou que se pareceria como um artista”. [Risos] Vestindo um manto e encontrando o seu caminho. Ele era um grande poeta também. As palavras dele são incríveis. Acho que o uso das palavras nas pinturas do fim de sua carreira é lindo. Eu me sinto privilegiada de ter lido esses primeiros textos. São coisas que ele literalmente escreveu num pedaço de papel, sem usar nem o papel inteiro. Só usando uma parte, escrevendo algo e depois rasurando para que você pudesse ler a rasura. É muito intencional. As influências do [escritor William] Burroughs, dos romances policiais, desenhos animados e tudo mais.

Como a descrição dessa atmosfera da cidade de Nova York pode nos ajudar a entender o processo criativo de Basquiat?

Bom, é uma oportunidade de ter contato com sua escrita. Ninguém fala dele como um escritor. Ninguém fala dele como um escultor, e ele estava pegando coisas da rua e construindo coisas malucas. Saber que ele vivia com a Alexis Adler, uma cientista, e ele lia os cadernos dela e era obsessivo por gráficos e coisas científicas. Você conhece os começos que refletem nos seus últimos trabalhos. Ele estava achando o seu próprio caminho.

Como você acha que o legado de Basquiat se mantém? A história mítica de um homem negro morto tragicamente ou suas obras?

Ele não era rico quando ele… Ele estava fazendo dinheiro, mas acho que este é um filme sobre a questão racial também e como isso [o dinheiro] estava junto. Antes, era uma comunidade que era alimentada por si mesma e todas essas influências. Estávamos vivendo em uma cidade destruída em que, quando precisávamos de ajuda, nós ficávamos juntos. Acho que não éramos orientados por cor ou raça.

No filme, há uma ênfase à ascensão do hip-hop e a cultura negra.

Sim, porque estava tudo misturado. Nós íamos ver o Afrika Bambaataa e [estávamos nos] clubes de punk, Talking Heads. Acho que, com relação aos problemas do racismo que temos nos EUA, é um filme importante sobre isso também.

No Brasil, estamos vivendo um período com mais manifestações de setores conservadores questionando o que deve ser arte. Como a obra de Basquiat entra nesse debate, como forma de expandir os limites da arte?

[Por meio do] seu uso das palavras, eu acho. As coisas que ele absorvia culturalmente também. Os artistas fazem coisas, ou estão destinados a fazer coisas porque querem enviar um sinal. E o sinal dele era enorme. Ele era uma pessoa radiante. Já pensei muito sobre como governos controlam as pessoas com os opiáceos. Parte do projeto de limpeza que aconteceu no Lower East Side [nos anos 1980] era encher essa comunidade com drogas. Foram matando as pessoas. E em 1981, eles descobriram o crack. Mas crack e cocaína eram muito mais eficientes, matavam mais rápido. É um controle da população por meio das drogas. Não é uma coisa rebelde usar drogas. É uma coisa de ser controlado. Foi triste ver o Jean ser dominado por uma coisa que ele não queria ser controlado. Nos termos do mercado de arte e do quão valioso ele se tornou, como ele era enormemente prolífico, não estava nos interesses do mundo da arte que ele vivesse, talvez. As pessoas acham que estão se rebelando, mas estão se inserindo no sistema que deveríamos nos rebelar para salvar o planeta e salvar nossas culturas. Eu amo o Lee Quiñones no filme. Ele diz: “Não sei o que acontece com essas pessoas. Eu estava tão feliz de estar pintando e consciente, estar celebrando a minha consciência”.

Basquiat disse que sua arte não devia ser apreciada como a junção de conceitos específicos, como uma pincelada ou uma palavra, ele compara sua arte como “ouvir música”. Você concorda?

Sim. Eu acho que ideias são como música. De onde elas vêm? Elas vêm como música.

Como você acha que Basquiat criaria em um mundo com internet?

Não tenho ideia, mas Jean era muito influenciado pelas ruas. Éramos todos. Tínhamos que ser bons observadores das ruas senão íamos morrer. Lembro de estar no Rio em 1992 ou 1993, era uma época perigosa com os garotos de rua sendo mortos. Lembro da minha antena de Nova York voltando. Era tão familiar. Eu não tinha medo porque eu entendia, eu sentia a intenção de todos. De repente, você está conectado com as intenções que estão nas ruas. Essa relação humana de conversar com outras pessoas em vez de olhar para esse maldito telefone. Precisamos de gângsteres da imaginação. Outra coisa sobre o filme é que é também para os jovens. Esta comunidade aconteceu espontaneamente, e a gente se alimentava uns com os outros. A gente ganhava dons nesse processo.

Banksy fez dois murais em Londres homenageando Basquiat na época da inauguração da exposição no Barbican, em Londres. Haveria Banksy sem Basquiat?

Não sei. Olha, voltando a essa ideia do grafite e ele [Basquiat] não ser um grafiteiro. Ele não era grafiteiro, era um poeta. Eu diria que Banksy é mais influenciado por Richard Hamilton, que fazia aqueles desenhos com sombra. Você está andando na rua, vê alguém, mas é só uma pintura. É impressionante. Então, mas Al Diaz diz: “Eles não o chamam de Banksy por nada, né: ‘Bank’.”

É justo levantar a narrativa de que Basquiat foi uma vítima do mundo da arte?

Acho que ele era tão jovem quando morreu. Ele foi uma vítima de si mesmo. Eu sei que ele queria ficar sóbrio, deixar as drogas. Não sei se o mundo da arte o ajudou. Sei o que são os meus sentimentos, mas não é algo que eu possa responder. Meu instinto é que eles [representantes do mercado de arte] não davam a mínima. Foi o que senti da última vez que o vi antes de ele morrer. Foi o sentimento. Faltavam dentes, as feridas no rosto. Ele era um lindo rapaz e vê-lo assim… Era muito assustador para ele. Ele estava rodeado por amigos estúpidos, por pessoas que traziam drogas para ele. Ele escolheu essas pessoas, mas ele era uma criança que não teve a chance de se desenvolver completamente. Se passasse dos 28, talvez vivesse. As drogas, como mostro no filme, eram tão socialmente aceitas. As pessoas começavam a ficar ‘limpas’ no meio da década, mas as drogas estavam em todo lugar. Lembro de ir a festivais de cinema em que ofereciam drogas para que não tivéssemos que procurar nas ruas. Era diferente. Era [a época de] Ronald Reagan, por que não matar todos os artistas? Lembro de um traficante que era um pintor, um francês, e ele levava heroína às casas das pessoas. Ele só pintava quadros de policiais. Ele foi pego e só foi deportado. Nunca foi pra cadeia. Você nunca sabia o que realmente estava acontecendo e quem estava ganhando dinheiro. Acho que há um maior contexto [da morte de Basquiat], não só o do mundo da arte, mas do mundo corporativo.

—-

Por e-mail, Alexis Adler escreveu um depoimento sobre o filme e sua relação com Basquiat. Este texto foi editado por razões de espaço e clareza:

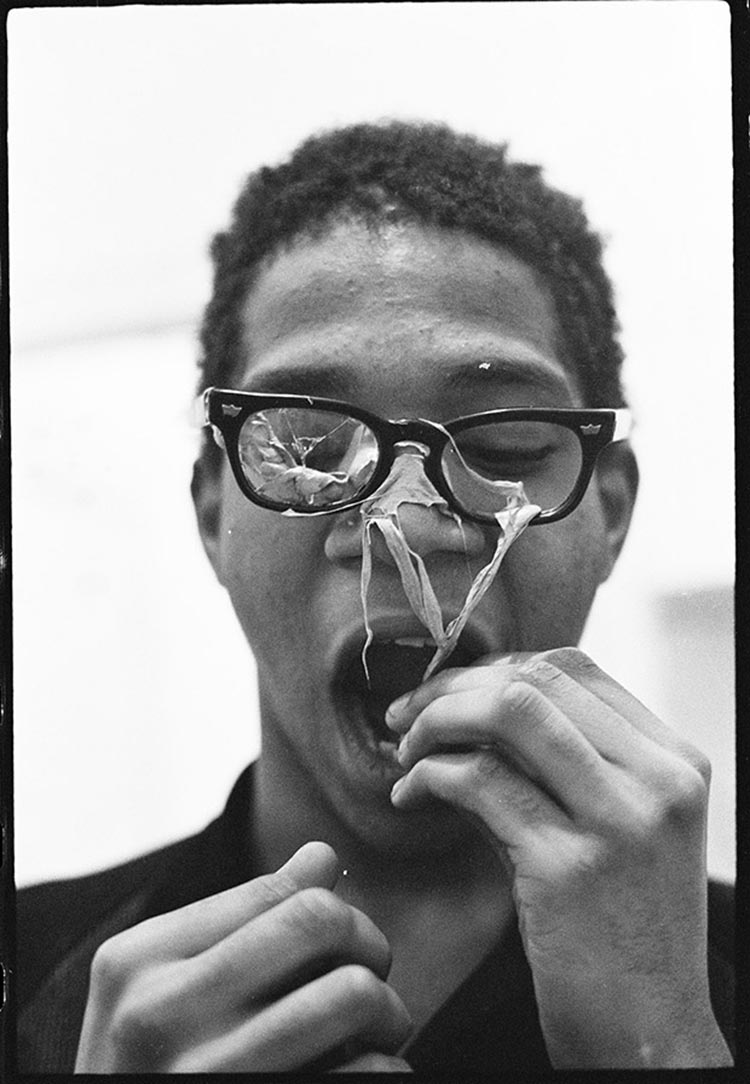

Desde jovem, eu estive apaixonada por Ciência e sempre me senti em casa no laboratório. Quando vim para Nova York para ingressar no Barnard College, a faculdade para mulheres da Columbia University, estava estudando biologia e bioquímica. Me apaixonei por NYC assim como por todos os tipos de arte, amigos e a grande variedade de cursos de Ciência. (Por sinal, ciência pode ser artística também!) Também conheci na Columbia alguns dos meus amigos mais próximos, incluindo Felice Rosser, Luc Sante, Darryl Pinckney, Bud Kliment, Malu Halasa e Jim Jarmusch, por ele é que conheço a Sara. Muitos de nós se mudaram para o centro depois da graduação, em 1978. Foi assim que eu testemunhei pela primeira vez o grafite “SAMO” e sabia que quem fez aqueles comentários nas paredes e ruas e metrôs era um gênio. Essas paredes eram as primeiras telas de Jean. Finalmente, nos conhecemos na primavera de 1979 numa festa aleatória, na saída, Jean me salvou de ser esfaqueada, depois de eu, inadvertidamente, abrir a porta de um carro de um cara da máfia. Nos tornamos amigos próximos e ficamos nós dois no apartamento da [amiga] Felice [Rosser, que também está no filme]. Depois nos mudamos, primeiro junto de um amigo na E. 6 Street, e depois encontrando um apartamento na E. 12 Street, onde ainda moro. Nós nos amávamos e éramos muito íntimos, mas era um tempo muito mais livre (antes da Aids) e tínhamos múltiplos parceiros à época. Esse apartamento foi um refúgio para Jean e sua arte, de alguma forma, descrevo como o laboratório de Jean. Ele podia trabalhar ali, o quarto do centro sendo o segundo “estúdio”, depois das ruas. Embora, as paredes, o chão, os aparelhos e coisas que ele coletava da rua sejam suas telas. Jean estudou os meus textos de biologia e química, junto da minha cópia de “História da Arte”, de H. W. Janson, (notei que uma nova cópia estava exposta no Barbican; o curador Eleanor Nairn soube disso depois de várias longas conversas comigo em meu apartamento). Vivemos juntos aqui na E 12 St. por cerca de seis meses, e aí Jean seguiu adiante.

Eu fiquei, me casei, tive dois filhos, me divorciei, criei os dois e continuei a trabalhar em laboratórios, por mais de trinta anos fazendo bebês para outros via fertilização in vitro. Anos atrás, fomos capazes de transformar este prédio em um local preservado através de um programa da prefeitura. Não pintei por cima do mural na parede – consegui remover e vendi num leilão depois de desfrutá-la por 35 anos. Interessante, o mural foi adquirido por um brasileiro na Christie’s em março de 2014. Fico com os trabalhos de papel que Jean me deu, enquadrei alguns, os escritos e o caderno, comprei um cofre e coloquei tudo ali por 25 anos sem olhar para ela até o furacão Sandy. Aqui há toda uma história e um tempo muito difícil para mim e para esta parte da cidade, pois ficamos sem energia por uma semana, estava escuro e frio e a porta da frente do prédio era eletrônica e ficou destrancada. Furtos estavam acontecendo e minha filha e eu éramos algumas que ficamos em parte para cuidar dos trabalhos artísticos [de Basquiat]. Durante dois meses fiquei preocupada com a segurança do cofre, o qual eu sabia que estava no porão do banco a quatro quadras, mas apenas duas quadras de ser invadido pela água.

Conheci [o cocurador da mostra londrina no Barbican Centre] Dieter Buchhart nessa época e quando ele viu as obras de Jean que eu tinha por todos esses anos, ele sugeriu uma mostra no Brasil para esse arquivo, que ele mesmo descreve como um tesouro. Infelizmente, a pessoa que nos apresentou não era confiável e tive que me distanciar de ambos. Depois de muito esforço, este arquivo de obras [de Basquiat] está em uma tour por museus junto das minhas fotografias de Jean e ainda mais trabalhos do nosso apartamento, que foi a ideia original de Dieter.

Publicamos ainda um livro de ensaios de quem conhecia Jean, parte de sua turma de verdadeiros amigos; estamos muito tristes por não conseguirmos oferecer mais proteção a ele frente ao mundo da arte, que aparentemente engoliu Jean como um todo.

– Renan Borges Simão (fb/renan.simao.5) é jornalista e pesquisador, mora em Lisboa e colabora com a revista Nova Escola. As fotos de abre e encerramento do texto são de Alexis Adler.