entrevista por Bruno Lisboa

Atualmente o cinema brasileiro vive momentos de catarse quando o assunto é a música produzida nos anos 90. Primeiro foi “Sem Dentes”, sobre o selo Banguela Records, e depois vieram “Time Will Burn” (sobre a cena guitar band) e os ainda inéditos “Faça Você Mesma” (que fala sobre a cena riot grrl) e “Guitar Days” (que foca na cena alternativa da época até os dias atuais) são alguns exemplos de trabalhos recentes que revivem o período. E o mais novo membro deste seleto grupo é o documentário “Califórnia Brasileira – O Hardcore Punk em Santos de 1991 a 1999“.

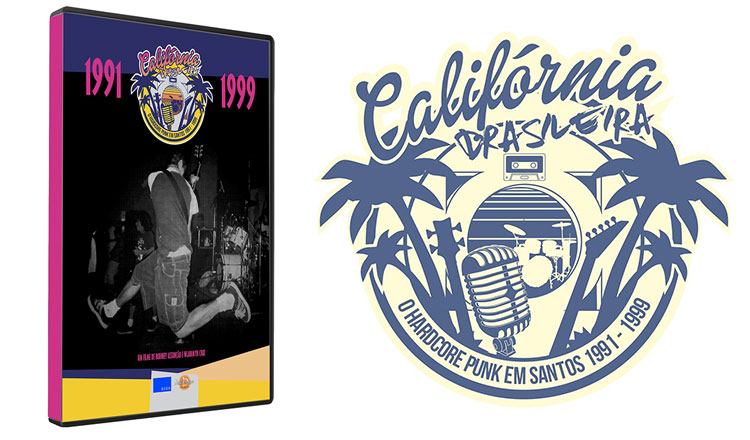

Dirigido por Rodiney Assunção e Wladimyr Cruz (responsável pelo site Zona Punk), “Califórnia Brasileira” (que já pode ser adquirido em DVD aqui) tem como temática a influente cena punk / hardcore na cidade de Santos (São Paulo), que deu origem a bandas como Garage Fuzz, White Frogs, Sonic Sex Panic, Sociedade Armada, The Bombers e Safari Hamburgers, entre outras. Juntos, Rodiney e Wladimyr já fizeram “Os Portais Do Inferno Se Abrem: A História do Vulcano” (2016), e Wlad assina o documentário “Woodstock, Mais Que Uma Loja” (2016) e “Uma Nova Onda De Liberdade: A História do Madame Satã” (2015).

Em entrevista concedida por e-mail, Wladimyr Cruz fala sobre o processo de criação do documentário (“Eu e o Rodiney vivemos esse cenário, sabíamos bem a história que queríamos contar, o que era relevante e com quem falar para transmitir essa história da melhor forma”), a importância do distanciamento histórico para a realização do filme (“Hoje enxerga-se como aquilo foi grande, relevante”), a cenário punk / hardcore hoje (“Acho que está cada vez melhor. Qualidade não é quantidade”), o trabalho no Zona Punk (“Acredito no jornalismo, no texto, sou da geração que cresceu lendo revista de rock, mas pra sobreviver precisa abrir a cabeça, abrir o leque de opções e atuar nas 11 posições”) e muito mais. Confira!

Como foi o processo de criação e produção de “Califórnia Brasileira”?

Bem natural. Eu e o Rodiney vivemos esse cenário, sabíamos bem a história que queríamos contar, o que era relevante e com quem falar para transmitir essa história da melhor forma. É claro, é tudo feito de forma 100% independente, então fácil não é, mas até por morarmos em Santos e os entrevistados serem 90% locais e nossos conhecidos, tudo corre mais fácil.

Diferente da grande maioria dos documentários nacionais atuais vocês optaram por produzir “Califórnia Brasileira” por conta própria, sem recorrer ao crowdfunding. Por quê escolheram este caminho?

Pra não ter cobrança, data, obrigação. Não buscamos nenhuma forma de patrocínio, nem estatal e nem mesmo do público, pois não queríamos ninguém ditando o que, como e quando fazer as coisas. Acho legal quem consegue usar o crowdfunding como modo de financiamento, mas acho que sou desorganizado demais pra isso.

Por que só agora, quase duas décadas depois, trazer à tona o documentário com essa temática?

Distanciamento histórico, pra começar. Hoje enxerga-se como aquilo foi grande, relevante. Enquanto faz-se a história não se tem ideia de importância, da relevância. É preciso dar um tempo. Por isso mesmo não há tantos registros em vídeo, fotos. Não tínhamos essa cultura do registro (era tudo caro, difícil, e pra que afinal?), e por isso é tão importante contar essas histórias, mesmo que de forma oral, para que não se percam.

No filme vocês mostra como foram os “anos dourados” da cena local, numa iniciativa que uniu público, artistas e produtores. Em sua opinião, por que hoje é difícil conseguir esta sustentabilidade?

Por que o rock não é mais a música jovem, não tem força no mainstream. Principalmente na segunda metade dos anos 1990, o rock – e mais ainda, o punk rock – era um estilo popular entre a molecada. Green day, Rancid, Offspring na MTV, nas rádios, nas festas teen. Tudo isso colaborou para que uma cena punk hardcore fosse algo mais possível, palatável até. Em Santos, em 1995, se você fosse jovem, você ouvia rock, inclusive de inclinação mais alternativa.

E Santos nessa época era rota de shows nacionais (CPM 22, Street Bulldogs, Dead Fish…) e internacionais (Fugazi, NOFX, Bad Religion…), geralmente em formato intimista. Para você como foi vivenciar este período?

Vivenciamos e nos soava natural. “Vai ter Fugazi na terça-feira ali perto de casa? Vamos lá!”. Até pela inocência, ou por certa falta de conhecimento ou ideia do que viria a ser tudo isso. Quando falo hoje que Fugazi tocou em Santos por 15 reais, ou vi NOFX na tour do “Heavy Petting Zoo”, ou entrevistei o Bad Religion em pé, ali na rua do shopping, as pessoas acham absurdo. Mas na época era natural. Era nossa realidade. Vivíamos a cena hardcore de forma verdadeira e sem o glamour que isso parece ter hoje. Era só nosso cotidiano. Organizei meu primeiro show com 16 anos, levando Holly Tree e Hateen a Santos, fazendo fanzine. Íamos a shows todos os fins de semana, vimos todas as bandas nascerem, evoluírem, e muitas morrerem. Era algo orgânico, era o dia a dia de uma geração inteira. E ainda é o meu. Continuo vivendo tudo isso, com a mesma naturalidade de outrora.

Então a quantas anda a cena local hoje? E o que difere daqueles tempos?

A cena de Santos segue produzindo e exportando. Você tem selos, lojas, bandas, produtores, casas de show. Tudo segue funcionando. A diferença é obviamente o tamanho. O rock não é grande como nos anos 1990, e logo a cena também não. Voltou pra como era no começo da década de 1990, para iniciados, algo mais de nicho. Mas resiste, tem muita gente da antiga ainda na ativa, e muita molecada nova produzindo coisa.

Para que vivencia diariamente a cena punk / hardcore como você enxerga a cena nacional hoje?

Acho que está cada vez melhor. Qualidade não é quantidade. Tem melhores condições pra tudo, todo mundo tem muito mais acesso, mais informação, é mais inclusiva – tem mais garotas, cada vez menos segregação de estilos etc. Não consigo muito ver esse lance de ‘ontem’ e ‘hoje’, é algo continuo pra mim. É claro, vimos tudo isso inchar, esvaziar, guias de conduta mudando, modos evoluindo, mas, ainda assim, é algo que não tem muito como comparar, pois não vejo fase distinta, é algo em constante mudança, assim como nós mesmos. Eu não sou o mesmo cara de 5 anos atrás, nem a cena hardcore é. E ainda bem, acho que de alguma forma todos nós seguimos em frente, em todos os sentidos da palavra.

Vamos falar do Zona Punk. O site foi criado justamente no período final de ápice da cena santista. Alheio a isso, de lá para cá vocês expandiram a sua área de atuação e seguem em plena atividade, ditando as próprias regras. Como sobreviver no mercado editorial de forma independente?

Não estagnando, saindo da internet. O ZP não é só um site, ou melhor, nunca foi. Temos ações offline, festas, shows, festivais, lançamos discos, livros, dvds… Seguimos tradicionalistas por outro lado, escrevendo sobre música, fazendo review, hard news. Acredito no jornalismo, no texto, sou da geração que cresceu lendo revista de rock, mas pra sobreviver precisa abrir a cabeça, abrir o leque de opções e atuar nas 11 posições, como se diz por ai. Ficar na banheira esperando pra fazer o gol não rola mais.

O slogan do Zona Punk é “nós falamos das bandas que os outros não falam”. O que você tem ouvido e recomenda?

Eu ouço TANTA coisa o dia inteiro. Vou tranquilamente do Iron Maiden pro Pegboy sem grilo nenhum. Não sou nenhum guru das novidades, ‘o que os outros não falam’ não precisa ser algo subterrâneo ou ultra desconhecido, pode ser algo que não chegou a você ainda, por exemplo. Atualmente estou ouvindo bastante essas novas bandas guitar do cenário hardcore de fora, tipo o Basement, o Turnover, o disco novo do Hundredth, o Pup… Mas daqui a pouco vou ouvir o bom e velho Slayer mesmo.

– Bruno Lisboa (@brunorplisboa) é redator/colunista do Pigner e do O Poder do Resumão.