por Marcelo Costa

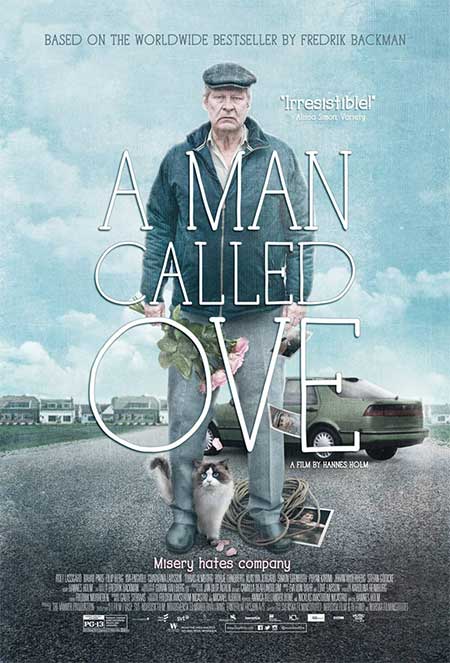

“En Man Som Heter Ove”, de Hannes Holm (2015)

Falado em sueco e persa, o representante da terra de Ingmar Bergman (que ganhou os três Oscars que o país soma) no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro (e também em Maquiagem!) é baseado no best seller de mesmo nome escrito por Fredrik Backman e lançado em 2012 (e com edição brasileira pela Alfaguara). A trama conta a história de… “Um Homem Chamado Ove”, um senhor de 59 anos que é forçado a se aposentar pela companhia que dedicou 43 anos de sua vida meses após um acontecimento trágico. A soma dos fatos torna o correto Ove uma pessoa amarga, deliciosamente cômica (desde que você não conviva com ele) e intensamente rabugenta, o que serve de base para um roteiro tradicional, que irá trabalhar por 116 minutos na desconstrução do personagem, situação que remete a “Up”, a comovente animação lançada pela Pixar em 2009. O que torna “En Man Som Heter Ove” levemente diferente, porém, é uma sacada brilhante do autor, uma pitada de humor mórbido que consegue equilibrar a suave sacarina que escorrerá pela tela na última meia hora da projeção: não encontrando motivos para permanecer vivo, Ove decide que irá se suicidar para “encontrar” a amada morta (ele a visita todos os dias no cemitério e promete: “Hoje eu consigo e logo nos encontraremos. Me aguarde!”), e a história se move através de flashbacks em meio a essas tentativas de suicídio. Dai está lá o homem, um senhor grisalho com terno e gravata pendendo no ar com uma corda no pescoço o asfixiando e seu rosto ficando vermelho enquanto se lembra de como aprendeu a amar carros, sua relação com o pai, a casa em que viveu, seu primeiro amor, e por ai vai. Não espere invencionices cinematográficas, mas sim uma comovente história (de vida, de amor, de amizade) que ganha pontos com um elenco altamente competente em que brilham o veterano Rolf Lassgård (como Ove), que alguns irão se lembrar da série “Dag”, e Bahar Pars, como a mulher grávida de ascendência iraniana que se muda para a frente da casa de Ove, num filme bonito e delicado.

Nota: 7

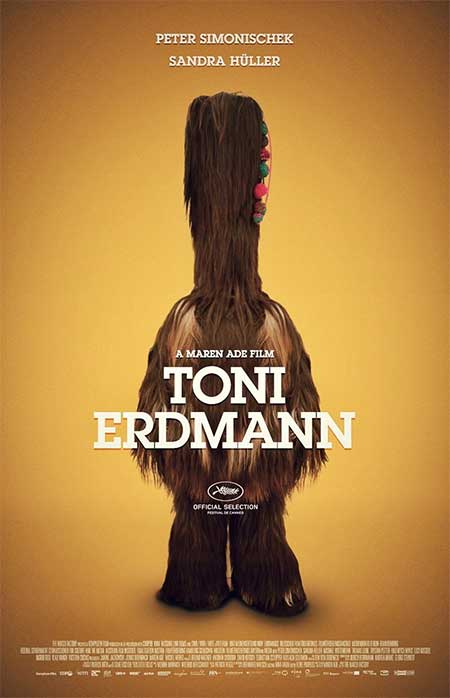

“Toni Erdmann”, de Maren Ade (2015)

A primeira sugestão do que esperar das 2 horas e 32 minutos do candidato alemão ao Oscar de Filme Estrangeiro é dada logo nos primeiros segundos da trama: uma câmera foca uma porta. Nada acontece durante um minuto e meio até que um carteiro chega, toca a campainha e é atendido por Winfried Conradi, um homem grisalho que comenta: “O que meu irmão comprou desta vez? Ele acabou de sair da prisão. Foi preso por mandar um pacote-bomba”. O carteiro segue impassível, Winfried sai de cena e retorna como se fosse o tal irmão. Essa “pequena peça sem graça” que ele tenta pregar no carteiro e a gordura exagerada da cena são um pequeno resumo do que “Toni Erdmann” irá oferecer a partir do terceiro minuto de projeção, e o fato da história sobreviver (e de Hollywood se interessar a ponto de preparar um remake com Jack Nicholson no papel principal) demonstra que, sim, há um grande filme aqui. Escrito e dirigido por Maren Ade, uma das cineastas expoentes do movimento Escola de Berlim, “Toni Erdmann” é uma interessante tragicomédia que observa as relações familiares no mundo moderno através de um filtro provocante: Winfried (o excelente Peter Simonischek) é um professor de música divorciado viciado em brincadeiras bizarras. Ele usa uma dentadura postiça, um terno velho e, quando assume a persona de Toni Erdmann, uma peruca hilária. Toni, o personagem de Winfried, nasce em uma viagem a Bucareste, cidade onde vive a filha Ines (a também excelente Sandra Hüller), executiva de uma grande empresa de demissões e terceirizações. A relação dos dois é distante e complica quando o pai pergunta: “Você é feliz aqui?”. Maren Ade explora com destreza o cânion que separa pais e filhos ofertando situações cômicas e bizarras, como uma cena sensacional de sexo (em que a filha parece tentar herdar o “estranho” humor do pai – e ao menos aqui consegue), uma festa de aniversário com o pessoal “da firma” transformada em festa do cabide e num dos grandes momentos musicais do ano (Whitney sorri) resultando num filme que, apesar das arestas pontudas, se revela uma pequena joia cinematográfica.

Nota: 8

“Under Sandet”, de Martin Zandvliet (2015)

Entre 1940 e 1945, Hitler idealizou a Muralha do Atlântico, área que se estendia da costa da Noruega, no norte, até a Espanha, no sul, e que visava proteger o Terceiro Reich com uma defesa costeira de (15 mil) bunkers e armadilhas para os Aliados. A costa oeste da Europa foi “premiada” com 2 milhões de minas enterradas “sob a areia” (“Under Sandet”) das praias, e esta excelente produção Alemanha / Dinamarca (que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro representando o segundo) flagra a história real de jovens soldados alemães que ao fim da guerra, e prisioneiros do exército dinamarquês, são enviados para os campos minados a fim de desarmar o arsenal bélico. A trama de “Under Sandet” (vertido para “Land of Mine” em inglês, “Terra de Minas” no Brasil) se passa em Skallingen, no norte do Mar de Wadden, na Dinamarca, área que recebeu 72 mil minas, e o espectador acompanha a história de 14 soldados alemães, todos garotos, que são forçados a desarma-las. Relatos oficiais contam que 61 mil minas foram desarmadas no local por cerca de 2 mil soldados alemães, e mais da metade destes morreu na função de limpeza da área. Tenso desde o primeiro segundo, em que o personagem principal, um sargento dinamarquês, esmaga o rosto de um soldado alemão prisioneiro porque este carregava uma bandeira da Dinamarca, “Under Sandet” é brilhantemente sutil ao mostrar o óbvio: não existe mocinho na guerra. Os vencedores decidem o que entrará para a História, mas atos de crueldade, violência e falta de humanidade são praticados pelos dois lados. Distante da pancada violenta do aterrorizante “Katyn” (2007), de Andrzej Wajda, Martin Zandvliet (que também assina o bom roteiro) mantém o espectador durante certeiros 101 minutos em constante suspense (a espera de uma explosão), versa sobre humanidade (do mesmo jeito que existem monstros, existem santos dos dois lados) e não baixa a guarda na crítica a guerra, como um todo, e ao exército dinamarquês, em particular, lembrando que, no final, todos somos perdedores.

Nota: 10

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Oscar 2016

– Tom Ford carrega a mão no estilismo em “Animais Noturnos”. Filme podia ir mais longe (aqui)

– “A Qualquer Custo” fuça as entranhas do sonho americano destroçado pelo capitalismo (aqui)

– “O Lagosta” é daquelas obras sublimes que vão arrebatar o coração de gatos pingados (aqui)

– Asghar Farhadi conduz a trama de “O Apartamento” com delicadeza e genialidade (aqui)

Oscar 2015

– “Ida” é uma complexa jornada de descoberta (tardia) de identidade (aqui)

– “Leviatã” é movido a vodka, desmandos, contradições religiosas e traições (aqui)

– Com roteiro bem construído, “Tangerines” tem na inocência sua maior força (aqui)

– Representante argentino no Oscar, “Relatos Selvagens” era uma obra em mutação (aqui)

– “Dois Dias, Uma Noite”, dos Irmãos Dardenne, supera vários filmes do Oscar (aqui)

– Tudo é intencionalmente exagerado em “Birdman”. E funciona brilhantemente (aqui)

-“Boyhood – Da Infância à Juventude” soa tanto um elogio à família quanto ao destino (aqui)

– “O Jogo da Imitação”: Alan Turing merece mais que uma homenagem torta (aqui)

– “Whiplash” é um tratado sociológico moderno (embalado numa bela trilha sonora) (aqui)

– “O Abutre” é o retrato de uma sociedade viciada na espetacularização da tragédia (aqui)

– “Foxcatcher” se arrasta em meio a clichês numa trama repleta de buracos (aqui)

– Badalado filme britânico do ano, “A Teoria de Tudo” é esquemático e chapa branca (aqui)

– Drama básico sobre doença, “Para Sempre Alice” é salvo por Juliane Moore (aqui)

– As atuações de Reese Witherspoon e Laura Dern fazem valer a pena “Livre” (aqui)