“CBGB”, de Randall Miller (2013)

por Marcelo Costa

Herói cultural da estirpe do irlandês Terri Hooley, dono da loja Good Vibrations, e do britânico Tony Wilson, jornalista responsável pela Factory Records, o norte-americano Hilly Kristal, um ex-gerente do reduto de jazz Village Vanguard, no Greenwich Village, já contabilizava duas falências quando decidiu abrir o CBGB & OMFUG (Country, Bluegrass and Blues and Other Music For Uplifting Gormandizers) numa das áreas mais barra pesadas de Manhattan. Em 33 anos de funcionamento (1973/2006), o palco da casa recebeu mais de 50 mil bandas tornando-se um dos lugares míticos da cultura rock ao dar espaço a nomes como Television, Patti Smith, Blondie, The Police, Iggy Pop e, claro, Ramones. Esta versão romanceada da história de Hilly Kristal e do CBGB tem direção e roteiro de Randall Miller (o segundo dividido com Jody Savin) e peca por excessiva estilização e uma limpeza fotográfica que não valoriza a tosqueira do lugar responsável por um dos banheiros mais imundos do mundo. Inspirado nos desenhos da Punk Magazine, de John Holmstrom e Legs McNeil (que viria a escrever a bíblia “Mate-Me Por Favor”), o roteiro infantiliza a história, como se Dead Boys, Iggy Pop e Ramones estivessem num episódio da série Batman, nos anos 60. Tal qual “Sid & Nancy” (1986), de Alex Cox, “CBGB” falha ao suavizar a tempestade delinquente punk, desenhando seus personagens como seres inocentes e pueris, mais cômicos que perigosos. Ainda assim, o filme tem como mérito lançar luz sobre a trajetória heroica de Hilly Kristal, que compartilha com Terri Hooley e Tony Wilson o desinteresse por finanças que também impediu os dois “amigos” de construir um império. Kristal teve seu valor reconhecido pelos Talking Heads, que o homenageou no Hall da Fama, em 2002. Ainda que com uma boa seleção de cópias adolescentes de David Byrne, Sting, Joey Ramone e Iggy Pop se divertindo em cena (apenas Lou Reed deixar a desejar) e uma trilha sonora impecável, o filme de Randall Miller não consegue honrar a história do CBGB.

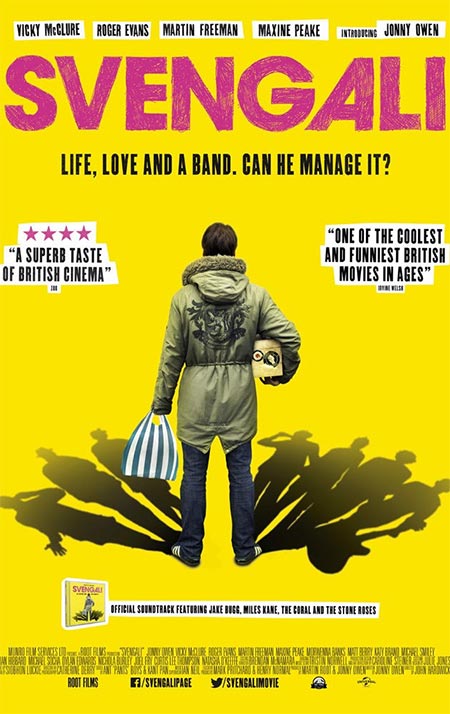

“Svengali”, de John Hardwick (2013)

por André Fiori

A palavra Svengali define alguém com forte poder de persuasão, sedutor, que domina outra pessoa, forçando-a a fazer o que ele quer. No mundo da música, ela também é usada para denominar empresários, managers, algo assim, como mostra “Svengali”, filme que focaliza o mundo das bandas e gravadoras independentes do indie-rock inglês, já numa fase pós internet. No Brasil saiu diretamente em DVD com o pouco imaginativo título de “Gigantes do Rock” (no que não poderia estar mais errado). Dixie é um sujeito fanático por música pop, que vive numa pequena cidade de Gales. Só que, ao contrário de muita gente, ele não quer formar uma banda. Ele quer descobrir a próxima grande sensação, e ser seu empresário (algo como Jimmy Rabbitte, personagem de “The Commitments”). Não por acaso, seu grande ídolo não é Paul McCartney ou David Bowie, mas sim Alan McGee (criador do selo Creation, e mentor de Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My Bloody Valentine, Oasis e Libertines, dentre outros). Acompanhado de sua namorada Shell, Dixie toma coragem, junta suas economias e parte para Londres, atrás do sucesso. Decepciona-se com um antigo amigo de Gales que trabalha em gravadora, mas consegue encontrar uma banda iniciante que ele considera promissora. E por um golpe de sorte conhece o próprio Alan McGee, que aparece fazendo o papel dele mesmo (e parece estar se divertindo muito com isso). Dixie passa por altos e baixos, sendo persistente ao máximo, e acaba percebendo que o “mundo real” pode ser bem diferente dos seus sonhos. Há uma sequência curiosa, quando ele se candidata a vendedor da loja de discos Don’s Records, no bairro de Camden Town. A locação foi feita numa loja que existe de verdade, a Out On The Floor. Porém, o filme peca por ser um tanto ingênuo (assim como seu personagem central), e ainda que nem sempre consiga ser engraçado como comédia, às vezes acerta satirizando as vaidades do mundo das gravadoras, da imprensa musical e das bandas, mostrando como este universo pode ser traiçoeiro. Para viciados em cultura pop assistir sem compromisso.

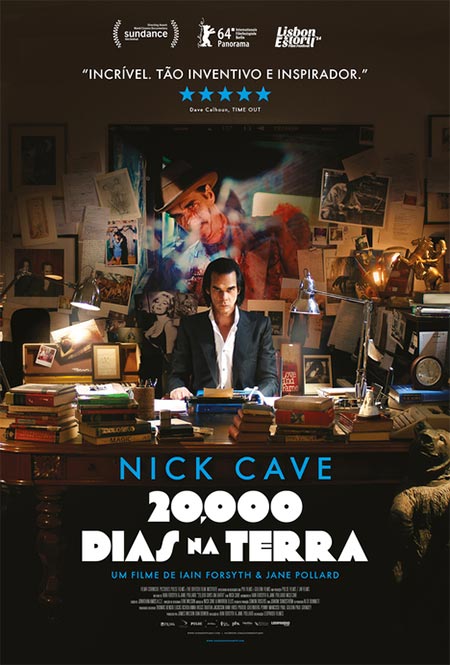

“Nick Cave: 20 Mil Dias na Terra”, de Iain Forsyth e Jane Pollard (2014)

por Marcelo Costa

Exemplar mistura de documentário com ficção que deixa no ar uma aura de mistério que casa muito bem com o personagem retratado, “20 Mil Dias na Terra” flagra (apenas em teoria) um dia na vida de Nick Cave (o de número 20 mil / 54 anos), desde quando o despertador toca e ele começa a teorizar sobre a vida (“Eu acordo, eu escrevo, eu como, eu escrevo, eu assisto TV”), passando por ensaios com os Bad Seeds (flagrados durante as gravações do que viria a ser o álbum “Push The Sky Away”, de 2013), visitas ao grande parceiro Warren Ellis, com quem Nick já dividiu a assinatura da trilha sonora de oito filmes e duas peças de teatro (não à toa, Warren diz em certo momento: “Acho que já almocei mais vezes com você do que com minha esposa”) e interessantes conversas em trajetos de carro com o ator britânico Ray Winstone, com o ex-parceiro Blixa Bargeld (com quem Cave acerta contas pessoais) e com a cantora Kylie Minogue (“Sua missão é aterrorizar a plateia?”, ela questiona divertidamente em certo momento). Num dos melhores trechos do filme, Nick Cave conversa com o psicólogo Darian Leader, e fala sobre seu pai, sobre um show marcante de Nina Simone, religião, drogas e, principalmente, sobre seu maior medo: perder a memória. A esposa Susie Cave ganha uma declaração de amor poderosa e os filhos, gêmeos, fazem uma pequena ponta assistindo com o pai ao filme “Scarface” (1983), de Brian De Palma. A edição de Jonathan Amos (“Scott Pilgrim Contra o Mundo”, 2010) é engenhosa e brilhante enquanto o roteiro, assinado pela dupla de diretores com Nick Cave, consegue fugir do didatismo, tanto cronológico quanto temático, e, ainda assim, não soar voltado apenas para fãs. O mote é despir a persona criativa de Nick Cave sem desvendar seu mistério, muito pelo contrário, engrandecendo-o. Entre ótimas passagens musicais, bela fotografia e algumas memórias, “Nick Cave: 20 Mil Dias na Terra” se posiciona, ao lado de “Pulp: A Film About Life, Death & Supermarkets” (2014), com um dos melhores filmes musicais do cinema recente.

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

– André Fiori (www.facebook.com/andre.fiori.73) é capo da loja de discos e CDs Velvet SP

Leia também:

– “Good Vibrations”, de Glen Leyburn e Lisa Barros D’Sa, homenageia Terri Hooley (aqui)

– “A Festa Nunca Termina”, de Michael Winterbottom, é uma obra prima pop (aqui)

– “Pulp: A Film About Life, Death and Supermarkets” é um excelente documentário (aqui) – “Push The Sky Away” é daqueles discos para se ouvir, ouvir… e continuar ouvindo (aqui)

– Discografia comentada: Nick Cave and The Bad Seeds, por Leonardo Vinhas (aqui)

– “The Commitments”, de Alan Parker, é obrigatório para quem quer ter banda (aqui)

– A idade bateu. Essa é a sensação que a audição de “Push The Sky Away” proporciona (aqui)

– “Sid & Nancy” sugere dor, perigo, descontrole e violência, mas não as exibe (aqui)

Acabei de assistir ao filme CBGB e simplesmente amei a personificação das bandas e tal. Mas o filme deixou um mas…

O Push The Sky Away adquire todo um novo significado depois de se ver o 20.000 Dias.

http://dangerousminds.net/comments/forget_that_shitty_cbgb_film_blitzkrieg_bop