por Marcelo Costa

Cavaleiro da Grande Cruz (título de honra mais alto concedido pelo governo italiano) e diretor vencedor de quatro Oscars na categoria Melhor Filme Estrangeiro (ele ganhou um quinto Oscar pelo conjunto da obra em 1993), Federico Fellini nasceu em Rimini, uma pequena cidade no Mar Adriático, em janeiro de 1920, e viveu na cidade (que relembraria em vários filmes) até os 18 anos, quando partiu para Roma para estudar Direito, deixando a advocacia (desejo do pai) de lado para trabalhar com jornalismo e cartuns.

Contratado da revista humorística Marc’Aurelio, entre 1939 e 1942, Fellini se aproximou do cinema, passando a colaborar com roteiros, dois deles indicados ao Oscar: “Roma, Cidade Aberta”, de 1946, e “Paisan”, de 1947, ambos dirigidos por Roberto Rossellini. Em 1950 estreou como diretor com “Mulheres e Luzes”, dividindo a posição com o amigo Alberto Lattuada, e dois anos depois, após Michelangelo Antonioni desistir de dirigir “Abismo de Um Sonho”, se viu sozinho na cadeira de direção e, pelo jeito, gostou da experiência.

“Os Boas Vidas” (1953), o filme seguinte (com memórias – reais e inventadas – dos anos de Rimini), fez um grande sucesso na França, o que alavancou a carreira do diretor, premiado no mesmo ano com o Leão de Prata em Veneza – ele voltaria a ganhar o Leão de Prata (prêmio concedido ao Melhor Diretor) também no ano seguinte – por “A Estrada da Vida”. Dai em diante sua carreira deslancharia e, em menos de 10 anos, Fellini contará com, ao menos, quatro filmes absolutamente clássicos em seu currículo.

Observando com atenção seus 24 filmes (entre curtas, médias e longas metragens) lançados oficialmente entre 1950 e 1990, torna-se possível traçar quatro fases distintas, todas entrincheiradas em décadas:

Anos 50: a primeira fase vai de “Mulheres e Luzes” (1950) até “Noites de Cabíria” (1957) e flagra um cineasta influenciado pelo neorrealismo italiano, ainda que os neorrealistas considerassem (em tom acusatório) seus filmes desse período como exageradamente católicos.

Anos 60: a segunda fase, simbolista e psicodélica, começa com “A Doce Vida” (1960) e alcança o auge com “Oito e Meio” (1963). Seguem-se um período onírico e lisérgico de altos e baixos (contando com um filme não terminado) finalizado com “Satyricon”, de 1969.

Anos 70: a terceira fase é a mais prolífica do diretor em mensagens. Ele anuncia a morte do circo em “Os Palhaços” (1971), esbofeteia e acaricia a cidade que o abrigou em “Roma” (1972), crítica a conivência política em “Amarcord” (1973) e “Ensaio de Orquestra” (1978), e o machismo em “Casanova” (1976) e “Cidade das Mulheres” (1980).

Anos 80: A quarta fase traz seu último grande filme, “E La Nave Va” (1983), onde ele filma um velório que anuncia o fim da ópera, do cinema e do próprio mundo. Dai em diante lhe resta reclamar da vitória da TV (e seus programas apelativos) sobre o cinema em “Ginger e Fred” (1986), “Entrevista” (1987) e “A Voz da Lua” (1990), filmes que, ainda menores, trazem momentos de brilho.

À filmografia comentada abaixo estão acrescidos cinco filmes que ajudam a entender o mito em assuntos que sempre vêm à baila quando o nome do diretor é citado, como o fato dele não escrever roteiros (“Estava tudo na cabeça dele, sempre”, conta Donald Sutherland) ou fazer “atores” contarem números que seriam dublados depois (“Fellini gostava de rostos, e grande parte das vezes o rosto que o agradava não era de uma pessoa que atuava e conseguia decorar falas, então ele criou um método para trabalhar”, explica Marcello Mastroianni).

Com dois filmes no Top 100 dos críticos da Sight & Sound (“A Doce Vida” e “Oito e Meio”), e quatro no Top 100 dos diretores (“A Doce Vida”, “Oito e Meio”, “A Estrada da Vida” e “Amarcord”), Federico Fellini criou um universo cinematográfico pessoal, e, ali dentro, fez maravilhas. Na lista que segue após a descrição dos filmes, no final do texto, as sete primeiras obras são absolutamente impecáveis, geniais, mágicas, o que não desmerece de forma alguma as outras 17 de um dos maiores cineastas de todos os tempos. Um mágico. Divirta-se.

FILMOGRAFIA COMENTADA

Titulo original: Luci del Varietà (1950)

Titulo nacional: Mulheres e Luzes

De 1939 a 1949, Fellini assinou mais de 20 roteiros (dois deles indicados ao Oscar: “Roma, Cidade Aberta”, de 1946, e “Paisan”, de 1947, ambos de Rossellini), e sua estreia na direção surgiu dividida com o amigo Alberto Lattuada, que já tinha sete filmes no currículo como diretor. Juntos eles montaram uma cooperativa para auto produzir “Mulheres e Luzes”, cujo roteiro tinha como inspiração um tema caro a Federico: a vida dos artistas mambembes. O ponto de partida é uma apresentação num pequeno teatro que desperta o olhar sonhador de uma jovem, Liliana (a musa Carla Del Poggio, esposa de Lattuada), que, seduzida pelos holofotes, faz de tudo para entrar na trupe. O bando de pés-rapados não aceita a ideia (mais uma para dividir o parco lucro e aumentar os gastos com comida e trem), mas ela seduz um dos palhaços, Checco (Peppino De Filippo), para desespero de sua namorada, Melina (Giulietta Masina, a musa de Fellini). A fotografia de Otello Martelli flagra uma Itália pobre, decadente e árida enquanto o roteiro alcança bons momentos cômicos (a piada da gota d’água é ótima) focando o “canalha simpático”, que se apaixona e enlouquece e vira joguete nas mãos de uma mulher esperta. O resultado é um bom filme, que antecipa ideias que Fellini irá desenvolver de melhor forma posteriormente. Fracassou nos cinemas por problemas de distribuição, foi boicotado pelo comitê ministerial italiano e incomodou grandes produtores, que não admitiam diretores se auto produzindo. Ou seja, uma estreia promissora.

Titulo original: Lo Sceicco Bianco (1952)

Titulo nacional: Abismo de Um Sonho

Primeiro filme assinado unicamente por Fellini (após Antonioni desistir de dirigir pouco antes das gravações começarem), “Abismo de um Sonho” é uma deliciosa fábula de erros – aos moldes de Shakespeare. Fellini consegue ser espirituoso e cruel (sempre com bom humor) exibindo uma delicadeza hoje em dia inexistente no cinema. Ivan (o excelente Leopoldo Trieste) e sua recém-esposa Wanda (a sonhadora Brunella Bovo) chegam a Roma para uma lua-de-mel. O marido agenda diversos compromissos para o casal sendo um encontro com o Papa o mais importante, mas Wanda tem outros planos. Ela mantém uma correspondência inocentemente apaixonada com um grande ator de fotonovela (o tal Sheik Branco). Enquanto o marido dorme, Wanda vai ao encontro de seu herói para presentear-lhe com um desenho feito por ela e acaba sendo levada para um set afastado da cidade com uma trupe de atores. O Sheik aceita o desenho, mas quer mais – e a confusão se forma (as cenas do marido tentando despistar sua família sobre o paradeiro de Wanda são impagáveis) em um filme inocente e divertido. Não bastasse ser o primeiro filme solo de Fellini, “Abismo de um Sonho” foi também sua primeira colaboração com o compositor Nino Rota e marca a primeira aparição da prostituta Cabíria (Giulietta Masina). Em seu filme “italiano” de 2012, “Para Roma Com Amor”, Woody Allen praticamente refilmou “Lo Sceicco Bianco” acrescentando Penelope Cruz (magnifica em cena) numa homenagem meio torta, que só quem conhece essa estreia de Fellini percebeu.

Titulo original: I Vitelloni (1953)

Titulo nacional: Os Boas Vidas

Em italiano, “vitelloni” era uma gíria para “preguiçoso” e “vagabundo”, e se o título em Portugal é mais direto (“Os Inúteis”), o brasileiro permite certo romanceamento que parece combinar melhor com o roteiro de Ennio Flaiano e Federico. Em uma pequena cidade do interior, cinco “adultescentes” (adultos que agem como adolescentes) vivem na farra: com idade entre 25 e 30 anos, o intelectual Leopoldo (o ótimo Leopoldo Trieste, marido de Wanda em “Abismo de um Sonho”), o mulherengo Fausto (Franco Fabrizi), o observador Moraldo (Franco Interlenghi), o moleque Alberto (Alberto Sordi, o sheik branco de “Abismo de um Sonho”) e o jogador Riccardo (Riccardo Fellini, irmão do diretor) passam o dia vagando entre corridas de cavalo, bares e festas à custa da boa vontade da família: Alberto (e sua mãe) depende(m) do dinheiro da irmã. Fausto é bancado pelo pai até engravidar uma garota, e ser obrigado a se casar com ela (o que não o impedirá de seguir seduzindo todas as mulheres que encontra). Com traços autobiográficos, ainda que Fellini tenha trocado Rimini por Roma aos 19 anos, e temática mais séria, “I Vitelloni” relata memórias de uma geração sem trabalho (a Itália vivia uma enorme crise de desemprego) e com vontade de aproveitar a vida. O filme deu a Fellini seu primeiro Leão de Prata de Melhor Diretor em Veneza, e sua terceira indicação ao Oscar, pelo roteiro.

Titulo original: L’Amore in Città (1953)

Titulo nacional: O Amor na Cidade

Projeto do diretor neorrealista Cesare Zavattini, “L’Amore in Città” reúne sete diretores em seis episódios tendo o amor em Roma como pano de fundo. As histórias foram retiradas de jornais, e algumas contam com participação dos personagens reais que viveram o fato. O resultado é irregular e flagra um momento de transição no cinema italiano da época, que começava a deixar o neorrealismo para trás. Carlo Lizzani dirige “O Amor Que Se Paga”, quase um curta documentário (11 minutos) sobre a prostituição na cidade (Godard foi mais incisivo em “Viver a Vida”, de 1962). “Tentativa de Suicídio” tem o dobro do tempo (22 minutos), mas Antonioni consegue apenas atiçar a curiosidade. “Paraíso por Três Horas” (11 minutos), de Dino Risi, descreve o ambiente dos salões de dança no subúrbio com graça e charme. Fellini assina o quarto episódio, e um dos melhores: em “Agencia de Casamento” (16 minutos), um repórter investiga matrimônios arranjados, e Fellini começa a narrativa com certo tom de humor e lirismo para terminar comovendo o espectador – e focando na pobreza. O melhor episódio da série, no entanto, é de Zavattini e Francesco Maselli, “História de Catherine” (27 minutos), um exercício neorrealista belíssimo. Para fechar a série, uma bobagem sexista de Alberto Lattuada: “Os Italianos se Viram”, com homens se contorcendo para acompanhar o quadril de belas damas. No caso de Fellini, “Agencia de Casamento” sugere um elo entre o humor de “Os Boas Vidas” com a tristeza de “A Estrada da Vida”.

Titulo original: La Strada (1954)

Titulo nacional: A Estrada da Vida

“Os Boas-Vidas”, de 1953, já havia levado Fellini ao Oscar (indicado por roteiro) e dado a ele o seu primeiro Leão de Prata em Veneza (Melhor Diretor), mas foi com “La Strada” que o diretor conseguiu seu primeiro Oscar, na categoria de Melhor Filme Estrangeiro (ele havia sido novamente indicado por roteiro e reprisado o Leão de Prata em Veneza), o primeiro de quatro Oscars que ele iria ganhar para a Itália na categoria. Nesta delicada obra-prima (que os neorrealistas acusaram de ser “exageradamente católica”), dois perdidos em mundo sujo vagam por uma Itália pós-guerra entregue à decadência, à miséria e à fome. Ele é Zampano (Anthony Quinn espetacular), um homem rude que ganha sua vida fazendo apresentações mambembes em ruas e circos. Ela é Gelsomina (Giulietta Masina cativante), moça pobre que é vendida pela mãe ao artista por 10 mil liras (como a mesma havia feito com a irmã). Gelsomina o acompanha e o ajuda nos números circenses, e passa a admirá-lo em sua inocência, mas sua admiração não sobrevive à violência, à traição e aos crimes que ele comete. Fellini não concede a “A Estrada da Vida” um final feliz (como em “Abismo de Um Sonho”), e parte o coração do espectador aprofundando um personagem que exibe um coração de pedra, mas, ainda assim, um coração. Ao resumir o filme para Anthony Quinn (o ator conta no documentário “A Magia de Fellini”), Federico disse: “Esse filme é sobre a tragédia de nunca conhecermos o amor até o perdermos”. E o ator completa: “Foi isso que interpretei: um homem que não sabia que estava apaixonado até ouvir a canção que sua amada tocava”. Poético e absolutamente melancólico, “La Strada” é o primeiro clássico absoluto de Fellini. A história ganha ainda mais impacto com uma trilha sonora delicada, que transforma uma frase musical (que ficará não apenas na memória de Zampano, mas também do espectador) em um momento eterno do cinema.

Titulo original: Il Bidone (1955)

Titulo nacional: A Trapaça

Numa Itália decadente sofrendo a miséria pós-guerra, um grupo de trapaceiros ganha a vida enganando pessoas inocentes e curtindo a vida adoidado numa Roma festeira, que não dorme e gosta de esbanjar dinheiro. O roteiro aprofunda o olhar sobre três destes pilantras: Picasso (Richard Basehart), um simplório pintor casado com Iris (Giulietta Masina), esposa apaixonada que desconfia do dinheiro fácil que entra em casa (quase que uma sequencia da história do Louco e da Gelsomina, de “La Strada”); Ricardo (Franco Fabrizi), um boa vida que engana todo mundo, não se preocupa com nada (além de carros e mulheres), e tem tudo para se dar bem no final – Fellini opta por não castigá-lo moralmente, pois parece reconhecer que existem milhares de Ricardos pelo mundo, e que boa parte deles consegue se safar. No centro da trama, Augusto (Broderick Crawford), um homem que sente o peso da idade nas costas (ele tem 48 anos), sente algo mudar com a proximidade da filha, mas que a única coisa que sabe fazer na vida é ludibriar pessoas. Não há espaço para o humor no quinto filme de Fellini, mas sim para um olhar sério (ainda que delicado e dramático) sobre a natureza humana. “A Trapaça” passou batido pelas premiações, pois muita gente viu semelhanças com discurso e cenas de filmes anteriores de Fellini e acusou-o de estar se repetindo. Bobagem. Denso, “A Trapaça” – o segundo da trilogia católica do diretor, que se encerra com o próximo – se insere entre os melhores filmes da primeira fase do cineasta.

Titulo original: Le notti di Cabíria (1957)

Titulo nacional: Noites de Cabíria

Fellini alcança o auge de sua primeira década nesta fábula tristonha que recupera um personagem de “Abismo de Um Sonho” (1952) e exibe uma trama de final tão dramático quanto “A Trapaça” (1955). “Noites de Cabíria”, porém, supera os dois filmes (e os demais anteriores) pelo avanço no domínio da técnica de direção de Fellini e por uma atuação mágica de Giulietta Masina, consagrada como Melhor Atriz em Cannes (o filme deu a Fellini seu segundo Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro) e totalmente envolvente como a prostituta sonhadora, que trabalha na noite de Roma, mas deseja ter uma vida tradicional, casando-se com um homem que a ame (para desespero dos neorrealistas). O roteiro (além de Fellini colaboram Ennio Flaiano, Tullio Pinelli e Pasolini), acompanha a trajetória da prostituta que num dia é quase assassinada por um amante aproveitador (ela reluta a acreditar que ele só quisesse seu dinheiro) e em outro se torna companhia de um famoso e ricaço ator do cinema italiano, que a leva para uma boate (com um show surreal de mambo) e depois para jantar em sua casa. Fellini humaniza Cabíria, que conquista o espectador com seu jeito espevitado, enquanto crítica a Igreja, que se aproveita do ideário do milagre para dominar seus fieis. Numa passagem reveladora em um show de hipnotismo, Cabíria desnuda sua alma, e entrega seu corpo. O final, impecável, é de um lirismo assustador, e parte do trágico para o sublime amplificado por uma trilha sonora magistral de Nino Rota. Um clássico.

Titulo original: La Dolce Vita (1960)

Titulo nacional: A Doce Vida

Três anos separam “Noites de Cabíria” de “A Doce Vida”, e impressiona como Fellini cresce cinematograficamente neste tempo. Normalmente citado como o marco da transição de seus estilos, do neorrealismo para o simbolismo, “A Doce Vida” é uma epopeia onírica sobre o hedonismo e a decadência da alta sociedade italiana pós-guerra na visão de um homem comum, o jornalista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni em sua primeira colaboração com Fellini), que sonha em ter uma carreira de escritor, mas passa seu tempo escrevendo sobre futilidades para um jornaleco romano. Filmado no formato de (sete) episódios, Fellini flagra o repórter ora acompanhando a entrega de uma estátua de Jesus ao Vaticano (na memorável cena de abertura, que acena com um dos temas do filme: a incomunicabilidade, em diversas cenas alguém tenta se comunicar, mas o outro não ouve), ora seguindo uma atriz sueca contratada para uma produção italiana (a deslumbrante Anita Ekberg numa das histórias mais divertidas do filme – sobrando espetadas para Hollywood, Marilyn, o mundo brega dos famosos – que culmina na histórica cena da Fontana de Trevi), ora se envolvendo com uma ricaça, Madalena (a francesa Anouk Aimée), ora seguindo duas crianças que inventam ter visto a Virgem Maria. A loura Christa Paffgen, Nico (do Velvet Underground), então com 22 anos, participa de uma das histórias (a da família burguesa que invade uma velha casa buscando fantasmas – e sexo). Grandioso, “A Doce Vida” é o atestado de maioridade de Fellini, que se liberta do neorrealismo num filme com tons eróticos, crítica à Igreja e um final melancólico, com Marcello (re)vendo um anjo, se ajoelhando, mas não o ouvindo. Não só um dos melhores filmes de Fellini, mas um dos melhores filmes de todos os tempos (Palma de Ouro em Cannes, que, com quatro indicações ao Oscar, incluindo diretor e roteiro original, levou apenas Melhor Figurino P&B). Ganhou uma “versão” novo século por Paolo Sorrentino: o também maravilhoso “A Grande Beleza” (2013).

Titulo original: Le Tentazioni del Dottor Antonio (1962)

Titulo nacional: As Tentações do Doutor Antônio

Com formato semelhante ao de “L’Amore in Città” (mas aqui com filmes mais longos, entre 48 e 52 minutos cada), “Boccaccio 70” (1962) buscava imaginar como seria o amor na década seguinte através da adaptação de quatro contos do clássico “Decameron”, de Giovanni Boccaccio, escritos no século XII, por quatro lendários diretores italianos. O resultado é divertido e equilibrado, ainda que Luchino Visconti se saia melhor ao dirigir uma sensualíssima Romy Schneider no episódio “O Trabalho”, o mais interessante dos quatro. Mario Monicelli conta uma história graciosa e quase inocente em “Renzo e Luciana” enquanto Vittorio De Sica arma uma trama cômica para uma deslumbrante Sophia Loren brilhar (e ela não deixa escapar a oportunidade). Em sua primeira experiência com cores, Fellini faz gracejo com a censura (que dificultou seu trabalho em “A Doce Vida”): “As Tentações do Dr. Antônio” apresenta um homem moralista e puritano que é perseguido pela imagem da musa Anita Ekberg (fazendo o papel dela mesma), toda sensual “vendendo” leite em um enorme outdoor. O narrador infantil incomoda, mas a trilha sonora é ótima. Em certo momento, Anita sai do outdoor e começa a perseguir Dr. Antônio numa das passagens mais hilárias do filme. Vale assistir para (re)ver Anita Ekberg sob a batuta de Fellini (dois anos após “La Dolce Vita”) em uma história divertida e provocativa, mas levemente exagerada (e que pode ter inspirado Woody Allen em “A Rosa Púrpura do Cairo”, de 1985).

Titulo original: 8½ (1962)

Titulo nacional: Oito e Meio

Na contagem de Fellini, seu décimo filme era, na verdade, seu oitavo projeto e meio, já que ele tinha seis longas, dois curtas (que somam um filme) e mais a metade de “Mulheres e Luzes” (1950), dividido com Alberto Lattuada, alcançando um total de 7 filmes e meio. “8½” surge como nome provisório, e como Fellini não conseguiu encontrar nome melhor até sua conclusão, transformou o provisório em oficial, e assim o cinema ganhava um dos melhores filmes de toda sua história. Focando em sua própria crise criativa (Fellini tinha produtor, investidor e elenco, mas não tinha um roteiro), ele transforma o problema em inspiração, e o resultado soberbo traz Mastroianni como Guido Anselmi, um diretor em crise perseguido por seu produtor (“Percebi o que queres narrar: é a confusão que o homem tem dentro de si”), por um roteirista colaborador crítico (“Esta pode ser a demonstração mais patética de que o cinema está irremediavelmente atrasado 50 anos face às outras artes”), e atores, amantes, esposa e seu próprio passado, que surge na tela em diversos momentos, num misto de sonho, loucura, viagem e genialidade (na cena inicial, estupenda, o diretor está flutuando nas nuvens – literalmente – quando é puxado para a terra por uma corda) que discute o papel do cinema, da crítica, dos fãs e do próprio diretor (“Você não sabe fazer filme de amor?”, alguém questiona) inspirando obras sensacionais como “A Noite Americana”, de François Truffaut, e “Adaptação”, de Spike Jonze e Charlie Kaufman. Um dos filmes da vida de Woody Allen, há vários momentos em cena que parecem ter inspirado passagens clássicas do diretor norte-americano, que chegou a fazer a “sua própria versão” de “8½”: “Memórias” (1980). Metalinguístico, inteligente e soberbo, “8½” foi indicado a seis Oscars e ganhou dois: Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Figurino. Mas esqueça a Academia (Fellini foi indicado quatro vezes como Melhor Diretor; nunca venceu): “8½” é um dos dois melhores filmes de todos os tempos. Pode escolher o outro.

Titulo original: Giulietta Degli Spiriti (1965)

Titulo nacional: Julieta dos Espíritos

Após três obras primas em sequencia, Fellini tropeça em seu primeiro longa colorido (“As Tentações do Doutor Antônio”, de 1962, era um média metragem), um delírio ornamental feito para Giulietta Masina brilhar (ainda que Sandra Milo – a amante do diretor Guido em “8 ½” – roube várias cenas), mas que perde foco num roteiro que escorrega na leitura espiritual (deve ser motivo de piada em centros de macumba e terreiros de candomblé) e na visão machista. Federico fez o filme tentando entender os conflitos femininos através de uma crise conjugal, e fracassa no desejo. No documentário “Fellini, a História de um Mito”, a própria Giulietta, insatisfeita, diz que só entendeu seu personagem após o filme terminado, avaliando que se o refizesse depois, aumentaria sua carga feminista. A história começa com a esposa Julieta se preparando para uma festa surpresa de aniversário de casamento, mas o marido mulherengo Giorgio (Mario Pisu) trouxe amigos para farrear em casa, esquecendo-se da data. Descuidado, Giorgio dá sinais de traição, e Julieta (que sempre acreditou nele) começa a desconfiar a ponto de procurar um detetive. Traição descoberta, ela decide devolver na mesma moeda, mas não consuma o ato (o marido pode trair, a mulher não). A partir dai, Julieta passa a ser assombrada por espíritos enquanto o maridão foge com uma bela modelo (o homem trai e se dá bem, a mulher sofre e enlouquece). Tematicamente raso, “Julieta dos Espíritos” é o primeiro filme de Fellini a soar decepcionante e, mesmo com tom sombrio, marca o meio da década onírica e lisérgica do cineasta.

Titulo original: Toby Dammit (1968)

Titulo nacional: Toby Dammit

O tom sombrio de “Julieta dos Espíritos” deve ter influenciado na escolha de Fellini para integrar “Tales of Mystery” (“Tre Passi Nel Delirio” na Itália; “Histórias Extraordinárias” nos EUA, França e Brasil), sequencia de três adaptações de contos de Edgar Allan Poe. Encaixado no gênero Horror, o filme fica devendo no quesito suspense, mas tem certo charme psíquico. Na primeira história, a mediana “Metzengerstein”, o diretor Roger Vadim tem em mãos os belos irmãos Jane e Peter Fonda. Ela faz o papel de Frederica, uma condessa devassa que se sente atraída pelo primo, Barão Wilhelm (Peter), que a rejeita. Ela se vinga, mas será perseguida por seus atos. Muito pornô soft, pouco suspense. Sob a direção de Louis Malle, Alain Delon é “William Wilson”, um homem sádico que sempre é interrompido por um duplo numa trama (excelente de Edgar Allan Poe) que pode ter influenciado Chuck Palahniuk em “Clube da Luta”. Brigitte Bardot é subaproveitada numa história que não honra o conto. Fechando a trilogia, Fellini dá sequencia a sua década onírica com uma recriação chapada do conto “Nunca Aposte Sua Cabeça Com o Diabo”, aqui chamada de “Toby Dammit”. Com a carreira em decadência devido ao alcoolismo, o ator Toby (o britânico Terence Stamp) vai a Roma filmar um western spagueti e, entre visões chapadas de uma garotinha com uma bola, é recebido por padres que trabalham na produção e o levam para uma cerimônia de premiação – em que Fellini esculacha a classe cinematográfica italiana. Dos três curtas este é o que tem final mais sombrio, mas ainda assim é uma obra menor que, no entanto, serve de ponto de partida para “Roma” (1972), com várias cenas rascunho para um dos grandes filmes de Fellini na década seguinte.

Titulo original: Block-Notes di un Regista (1969)

Titulo nacional: Anotações de um Diretor

Encomendado pela TV norte-americana NBC, “Anotações de um Diretor” é uma deliciosa junção de documentário, imaginação, sonhos, frustrações e loucuras. Dirigido pelo próprio Fellini, lança luz sobre seu filme inacabado (um dos filmes não feitos mais famosos do cinema) “A Viagem de Giuseppe Mastorna”, projeto iniciado após o fracasso de “Julieta dos Espíritos”, que contaria a história do violoncelista Giuseppe Mastorna (Marcello Mastroianni) que, após morrer, desembarca de avião numa cidade que deveria parecer um resumo de todas as cidades do mundo, habitada por gente de todas as partes do planeta. O projeto fracassou (Fellini chegou a ser processado por seu produtor), assombrou Fellini durante décadas e o diretor exibe aqui a única cena filmada, recria testes com Mastroianni (numa passagem interessante) e elenco e leva a câmera para o cenário de seu novo projeto, “Satyricon”, entrevistando atores (Giulietta fala sobre o filme) e caçoando de si mesmo e do cinema. Três momentos deliciosos: uma passagem com Mastroianni sendo entrevistado para revistas femininas em sua casa, outra com um professor num passeio de metrô em busca de indícios do início de Roma (rascunho de ideia para uma passagem genial que será apresentada em “Roma”, de 1972) e os divertidos e tradicionais testes de personagens do diretor. Real, recriação do real (que pode ser real ou inventado), farsesco e imaginativo, “Anotações de um Diretor” é um delicioso exercício de Fellini repleto de pistas sobre o modo como ele produzia seus filmes.

Titulo original: Satyricon (1969)

Titulo nacional: Satyricon

Baseado livremente e lisergicamente na obra homônima de Petrônio, um cortesão romano que viveu durante o reinado de Nero no século I, “Satyricon” narra as desventuras românticas de Encolpio em uma Roma amoral e decadente. O filme começa em uma sauna romana, local em que Encolpio enfrenta o amigo Ascilto, que vendeu seu amante Gitone para um ator de teatro. É o ponto de partida para uma série de pequenos contos surreais que juntam cenas passadas num bordel, palco de dezenas de passagens sensuais, segue-se num Museu de Arte, onde um poeta critica o capitalismo, depois num enorme (e nojento) banquete e bacanal servido por um homem rico, que corteja duas crianças sob o olhar reprovador da esposa. Encolpio, o amigo Ascilto e o amante Gitone são presos pelos soldados do imperador e levados para um barco. Um comerciante, Licas, seduzido pela beleza de Encolpio, decide-se casar com o rapaz, em cerimônia abençoada pela esposa Trifena, e tudo segue bem até o barco ser tomado por inimigos. Calma, não terminou: ainda há um conto com uma hermafrodita e outro em que Encolpio enfrenta um minotauro, que decide não mata-lo. Seu prêmio pela liberdade: a bela Ariadne, e Encolpio deverá copular com ela frente a um estádio lotado (e falha). O trecho final é a saga do rapaz em busca da virilidade perdida. Onírico, de difícil digestão, mas com bons momentos, “Satyricon” é um conto adulto que soa como o ponto de partida para a “Trilogia da Vida”, que Pasolini começaria a filmar em 1971.

Titulo original: I Clowns (1970)

Titulo nacional: Os Palhaços

Produzido originalmente para a televisão italiana, “Os Palhaços” é metade documentário, metade fantasia (nos mesmos moldes de “Anotações de um Diretor”), sobre um tema que sempre seduziu o cineasta italiano. Na primeira bela cena do filme, um menino observa um circo se erguer em frente a sua casa. A mãe coloca medo no garoto: “Se não se comportar, vou dizer a esses ciganos que te levem com eles”. Fellini se recorda, então, que teve medo de palhaços quando os viu pela primeira vez porque eles o lembravam de personagens surreais de sua cidade. Começa assim, com memórias autobiográficas, a relação do cineasta com o universo circense, em bonitas cenas de picadeiro, que se juntam a entrevistas dispersas com velhos palhaços em asilos (na Itália e na França), todas conduzidas pelo próprio cineasta interpretando a si mesmo acompanhado de um câmera, de um assistente e de uma secretária (todos atores filmando um filme dentro do filme). Heróis do passado relembram outros ícones do picadeiro, numa mistura de nostalgia e tristeza. Um estudioso de clowns os divide em dois grupos – o branco (elegante e inteligente) e o augusto (atrapalhado e bagunceiro) – mas acredita que os palhaços estão mortos. Fellini junta os dois tipos de palhaço em cena para uma homenagem, mas falta intensidade e corpo ao filme (que tem uma ponta de Anita Ekberg), que inteiro perde para a cena de circo de “Oito e Meio”, muito mais lírica e contemplativa, mas tem seu valor no elogio a uma arte cada vez mais esquecida.

Titulo original: Roma (1972)

Titulo nacional: Roma

Na primeira cena, a morte caminha em uma estrada devastada. Close na placa: Roma, 340 quilômetros. A declaração de amor do cineasta à cidade eterna é um conjunto devastador e emocionante de esquetes. Numa delas, estudantes pressionam Fellini porque não querem ver a Roma “simpática, confusa e maternal” de todos os filmes, mas sim os problemas dos trabalhadores, da educação. Um produtor se preocupa: “Este filme será exibido no estrangeiro. O que vão pensar da nossa querida Roma cheia de vadios, drogados, hippies nojentos, travestis e estudantes que não querem estudar?”, diz. A saída de Fellini é voltar ao passado, direto para um velho teatro pré-guerra, em que artistas desafiam o público em números de comédia, música e dança. No entanto, o alarme soa e todos são levados para um abrigo antiaéreo. Bombas caem sobra cidade do Papa enquanto geringonças perfuram o subterrâneo tentando expandir as linhas de metrô. “A cada 100 metros encontramos uma obra histórica”, diz em tom de pesar o dono da companhia. “Chamamos os arqueólogos e as obras param por quase um ano. Sabe desde quando existem planos de metrô em Roma? 1880. Sempre paramos na burocracia e nas obras históricas”, ele conclui. O ponto alto do filme (e uma das passagens clássicas da carreira de Fellini): um corrosivo desfile de moda eclesiástica! O diretor destrói a cidade e a acaricia. Na sequencia, um escritor norte-americano explica: “Quer saber por que vivo em Roma? Porque é a cidade das ilusões. É uma cidade, antes de tudo, da Igreja, do governo e do cinema, todos fabricantes de ilusões. Eu também fabrico ilusões. E quer lugar melhor do que esta cidade, que já morreu tantas vezes, e ressuscitou outras tantas, para ver o verdadeiro final da humanidade através da superpopulação e da poluição? Me parece o local perfeito para ver se acabamos de vez ou não”. A cena termina com um brinde ao final da humanidade. E de Roma. Os “restos da cidade” são iluminados em um passeio de moto na madrugada que é pura poesia cinematográfica.

Titulo original: Amarcord (1973)

Titulo nacional: Amarcord

Uma referência à tradução fonética da expressão ‘io me ricordo’ (eu me lembro) usada como dialeto na região da Emília-Romana, onde Fellini nasceu, nomeia o quarto filme do diretor a levar para a Itália o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Fellini negava o caráter autobiográfico da obra, mas admitia certa inspiração (muitas vezes inventada) dos anos de Rimini. “Amarcord” se passa nos anos de 1932 e 1933 com um admirável número de personagens marcantes: de uma charmosa cabeleireira que encanta a todos os homens a uma bela ninfomaníaca; de um vendedor ambulante que adora contar causos a um acordeonista cego; de um advogado apaixonado por sua cidade a um motoqueiro; de uma dona de tabacaria com seios fartos a uma freira anã até uma autentica família italiana, os Biondi, representada pelo engraçado avô, pela mãe Miranda, pelo pai Aurélio, pelos tios Nanno (o conquistador) e Teo (que enlouqueceu) e pelo filho Titta, este último o fio condutor da trama, pois são suas memórias (boa parte delas na companhia de amigos que podem ser os mesmos de “I Vitelloni”, de 20 anos antes) que permitem ao diretor reviver família, religião, educação e os desejos sexuais tanto cravar a ferro e fogo na testa italiana a política fascista dos anos Mussolini, vergonhosamente (e inocentemente) idolatrada por muitos. Simples e comovente, “Amarcord” se valoriza pela delicadeza ora cômica, ora dramática, em que Fellini se apoia para recontar sua própria história, e, por conseguinte, da Itália. O resultado é outra das obras primas do diretor.

Titulo original: Il Casanova di Federico Fellini (1976)

Titulo nacional: Casanova

Giacomo Casanova nasceu em Veneza em 1725, e vários adjetivos sucedem seu nome: aos conhecidos conquistador e aventureiro se juntam charlatão, filósofo, matemático, trapaceiro, herege e muito mais. Morreu em Dux, na Bohemia, aos 73 anos, deixando para trás mais de 3.500 páginas contando a história de sua vida (lançadas numa obra de 12 volumes em 1820, com edição de Jean Laforge, que, dizem, apimentou as passagens sexuais – que acabaram por fazer a fama do veneziano). Para esta adaptação, Fellini escalou Donald Sutherland para o papel principal, e o ator canadense brilha num personagem caricato, infantil e gélido, que usa seu poder de retórica para dobrar ricaços e galantear donzelas nas principais cortes da Europa. Na cama (seja num quarto sujo, seja em um palácio), Giacomo é um atleta performático e insensível, e a mulher a sua frente é apenas um pretexto para suas fantasias, uma fantoche, e duas das grandes cenas do filme são fruto da visão corrosiva do diretor, que faz o amante se encantar por uma boneca, tão sem alma quanto ele, que ele tira para uma dança, e a seduz. Fellini critica não só a vulgaridade de Casanova (adorado por muitos… tal qual a Mussolini), mas também sua infantilidade eterna e seu obstinado desejo por fama. Uma versão profunda e teatral daquilo que inspiraria os melhores filmes de Sofia Coppola, “Casanova” ilumina o vazio existencial não só do homem, mas de toda a humanidade em 2 horas e 35 minutos. Viver é uma eterna encenação, provoca o diretor. Palmas.

Titulo original: Prova d’Orchestra (1978)

Titulo nacional: Ensaio de Orquestra

O cenário: uma antiga capela do século 13, túmulo de três Papas e sete Bispos, de sensacional acústica, usada agora para o ensaio de uma orquestra. Os personagens: um grupo de músicos italianos regidos por um maestro alemão. Uma equipe de TV, comandada por Fellini (com voz em off), está no local para entrevistar os músicos, e isso já serve como ponto de partida para uma revolta trabalhista (“Vou perguntar ao Sindicato se devo ganhar um bônus para a entrevista”, diz alguém) tanto quanto para uma análise sarcástica do ego de cada músico tendo como foco seus próprios instrumentos. No auge da crise na orquestra, após uma greve (tempo hábil para que um dos músicos transe com a pianista embaixo do piano enquanto ela devora um sanduíche – ela não se importa nem com o sexo, nem com a música), o grupo decide trocar o maestro por um enorme metrônomo. A revolta aumenta, a história sufoca o espectador, e, em certo momento, o cenário único e o caos que se instala remetem a “O Anjo Exterminador”, obra prima de Buñuel (o filme de Fellini é inferior), mas a crítica aqui é política: troque a capela pela Itália, os músicos pelo povo e o maestro por Mussolini (ou Hitler) e eis uma metáfora brilhante da força do poder sobre a individualidade. Não à toa, o filme termina com o maestro gritando com os músicos em… alemão. Terceiro filme seguido do diretor com potente acento político, “Ensaio de Orquestra” também é sua última parceria com Nino Rota, que o acompanhava desde 1952 (em “Abismo de Um Sonho”) e faleceu após o lançamento.

Titulo original: La Città Delle Donne (1980)

Titulo nacional: Cidade das Mulheres

Primeiro filme com Mastroianni em mais de 10 anos, e não por acaso, “Cidade das Mulheres” transporta o personagem inocentemente mulherengo (e nem por isso menos “culpado”) de “A Doce Vida” para um cenário de desejo e confronto que soa como um mea culpa do diretor por certa misoginia e tantos personagens femininos estereotipados, ainda que tenha contrariado feministas – mesmo com seu desfecho onírico. “Cidade das Mulheres” começa com um homem (Snaporaz / Marcello) que se sente atraído por uma bela mulher. No jogo de sedução, ele a segue e o destino será um hotel em que está acontecendo um encontro feminista, e Snaporaz, num primeiro momento, se sente num paraíso repleto de mulheres (o desejo infantil) para, na sequencia, se sentir acuado pelo que ele mesmo representa (o confronto adulto). Após ser abusado por uma senhora (a inversão de valores num ataque à ditadura da beleza: ele a repele, mas depois desejará Donatella, a bela jovem de seios fartos) e perseguido por um grupo de jovens lésbicas, acaba na mansão de um velho amigo conquistador. É lá, após uma longa DR com a esposa e um julgamento por feministas (em que ele é considerado culpado – inclusive por urinar em pé), que Snaporaz vive o grande momento do filme, quando desce um escorregador de memória e observa a influência das mulheres em sua vida desde quando era criança. Após isso, Fellini se estende mais do que deveria buscando a mulher ideal, e finaliza deixando personagem e espectador (cansado e) em reflexão.

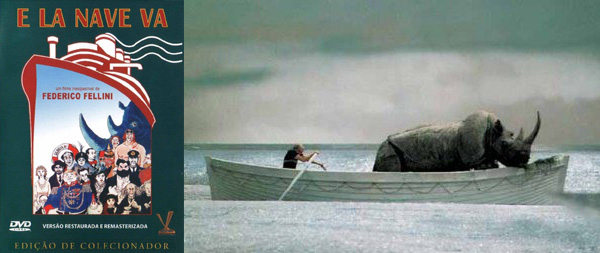

Titulo original: E La Nave Va (1983)

Titulo nacional: E La Nave Va

Última obra-prima de Federico, “E La Nave Va” começa com uma das cenas de abertura mais belas da história do cinema: é 1914, e um grupo de pessoas chega ao porto de Nápoles para embarcar no navio Gloria N., que tem como missão, o espectador descobrirá depois, levar as cinzas da grande cantora de ópera Edmea Tetua para serem despejadas em torno da ilha de Erimo, onde ela nasceu. O filme começa mudo e em PB e o som de vozes vai aumentando gradativamente enquanto as cenas ganham cor, num exercício absolutamente sublime. No navio, o jornalista Orlando, que acompanha o funeral para um programa de TV, introduz os tripulantes: cantores líricos, donos de casas de ópera, críticos e o arquiduque de Herzog (parte do Império Austro-Húngaro). As idiossincrasias de cada personagem são caçoadas na primeira parte do filme, que começa a mudar de foco quando o grupo de cantores visita a caldeira do navio, repleta de trabalhadores: “Quanto tempo eles ficam aqui?”, pergunta uma cantora. “Estão tão acostumados que ficam doentes quando saem”, diz o oficial do navio. Segue-se, então, uma disputa de egos vocais. No dia seguinte, o comandante resgata um grupo de sérvios (camponeses, ciganos e estudantes) fugindo do país após o caos que tomou a região devido ao assassinato do arquiduque austríaco Franz Ferdinand em Sarajevo (que deflagrará a Primeira Guerra Mundial). Focando os conflitos sociais a bordo do Gloria N., o diretor crítica a alta sociedade europeia da Belle Époque, culminando na entrega dos fugitivos ao exército austro-húngaro. Num gesto de autoanálise tardia, o jornalista admite: “Teria sido melhor se nós tivéssemos dito: Não entregamos os sérvios”. Mas a história foi outra… e o que sobrará? Um homem e um rinoceronte, alusão direta à peça “O Rinoceronte” (1959), de Eugène Ionesco, que flagra a sociedade francesa tomando o absurdo como normal (e aceitando a propagação do nazismo): “E o rinoceronte dá um ótimo leite”, conclui o jornalista. Normal? Melancólico (a ópera como trilha e o funeral como tema amplificam a sensação), “E La Nave Va” é o começo do fim do mundo (ou “bum, bum, bum”, como explica o arquiduque), do cinema (perdendo espaço para a TV, inclusive no próprio filme) e da própria ópera (num belo velório) na visão felliniana.

Titulo original: Ginger e Fred (1986)

Titulo nacional: Ginger e Fred

Apesar de seu status posterior de obra-prima, “E La Nave Va” não obteve a recepção calorosa do público (nem das premiações), e Fellini, ruminando algo que já falava desde o começo dos anos 70, tinha seu culpado: a televisão. Não foi estranho então quando, ao anunciar seu próximo projeto, contou que seria um filme sobre os bastidores de um programa de TV. Para os papeis principais, o diretor escalou Giulietta Masina e Marcello Mastroiani, que viveriam dois antigos dançarinos que, 30 anos antes, foram famosos imitando Ginger Rogers e Fred Astaire. Como era de se esperar, Fellini sacaneia a televisão, fotografa uma Roma poluída por cartazes e outdoors (e tomada por ambulantes) e culpa a publicidade pela decadência não só da arte, mas da própria cidade. O tal programa é algo como esses dominicais brasileiros, sempre atrás do bizarro e da lágrima fácil para “cativar” a audiência. A ira do diretor escorre pela tela de forma cínica, mas, ainda assim, “Ginger e Fred” têm belos momentos emocionais, muito pelas atuações delicadas de Giulietta e Marcello, dois dos principais atores de Fellini, atuando juntos pela primeira vez (no antepenúltimo filme do diretor). Sátira afiada, mas datada, “Ginger e Fred” sinaliza, com nostalgia aparente, o envelhecimento de Fellini e, por conseguinte, de seu cinema – não à toa, Martin Scorsese conseguiu um resultado mais focado sobre o poder da TV e o vício da fama com o excelente “O Rei da Comédia”, três anos antes. Um filme menor, mas ainda assim, interessante.

Titulo original: Intervista (1987)

Titulo nacional: Entrevista

Assim como três de seus quatro filmes anteriores, “Entrevista” traz a televisão para frente das câmeras, mas seu tom é mais melancólico do que o caos crescente (e depois domado) de “Ensaio de Orquestra”, do que o distanciamento fúnebre de “E La Nave Va” e do que a crítica cínica de “Ginger e Fred”. Em “Entrevista”, temos quatro filmes dentro de um: no primeiro, uma equipe japonesa visita o estúdio Cinecittà para entrevistar o diretor, que diz estar filmando uma adaptação de “Amerika”, de Kafka (o segundo filme), e aproveita para reconstruir memórias de seu passado para que os japoneses (e, por conseguinte, o público) visualizem sua primeira visita à Cinecittà, os bastidores do cinema e relembre alguns personagens clássicos (surgindo um terceiro filme). A reunião destes três filmes rende o quarto filme e produto final, “Entrevista”. Bonito e equilibrado, a penúltima obra de Federico traz ao menos dois momentos de puro lirismo: no primeiro, dois pintores jogam conversa fora enquanto pintam a parede de um estúdio; no segundo, Mastroianni, vestido como o mágico Mandrake para uma propaganda de TV (várias são encenadas durante as caminhadas de Fellini pela Cinecittà) visita Anita Ekberg em sua casa no campo, nas proximidades de Roma, e juntos eles assistem a uma projeção de “A Doce Vida”, 26 anos depois, e Anita se emociona. Na última cena, com uma antena televisiva em foco, um personagem diz que o filme já deveria acabar e já acabou, declaração simbólica da derrocada do cinema frente à televisão.

Titulo original: La Voce Della Luna (1990)

Titulo nacional: A Voz da Lua

Obra derradeira do diretor, que morreria em 1993, “A Voz da Lua” se baseia no livro “O Poema dos Lunáticos”, de Ermanno Cavazzoni (que colabora no roteiro), flagrando dois paranoicos vagando pela Emília-Romana: Ivo Salvini (Roberto Benigni, ótimo no papel), um rapaz que ouve vozes e é apaixonado por Aldina (que será coroada Rainha da Farinha 1989 no Festival do Gnocchi da cidade – uma cena hilária), e Gonella (Paolo Villaggio, também ótimo), um ex-prefeito afastado do cargo por acreditar estar sendo perseguido todo o tempo por pessoas que queriam derruba-lo. Há ainda um músico que, assombrado pelas notas do trítono ‘Diabolo in Musica’, decide viver em uma gaveta de cemitério. Fellini realiza outro filme onírico em que rememora situações da adolescência, esbarra na temática de seus primeiros filmes católicos (principalmente “A Estrada da Vida”) tanto quanto de sua crítica ao catolicismo (do magistral “Roma”) e volta a criticar a televisão (e não só ela: o magnata da comunicação Silvio Berlusconi, desenhado na porta da cozinha de um restaurante, leva vários chutes) e, nominalmente, a publicidade. Refugiado na loucura de seus personagens, “A Voz da Lua” não deixa de ser um epitáfio marcante, principalmente quando, em seu trecho final, um personagem questiona ao Papa: “Por que temos que nascer? O que estou fazendo neste mundo?”, causando uma grande confusão. O filme e a história baixam o pano com uma frase significativa: “Se todos fizéssemos um pouco de silêncio, talvez pudéssemos entender qualquer coisa”.

CINCO FILMES SOBRE FELLINI

Titulo original: Fellini Racconta – Un Autoritratto Ritrovato, de Paquito Del Bosco (2000)

Titulo nacional: Fellini, um Autorretrato

Documentário dirigido por Paquito Del Bosco e produzido pela TV RAI, “Fellini Racconta” traça um perfil biográfico do diretor a partir de entrevistas e cenas raras de arquivo da própria emissora num interessante apanhado da TV (que Fellini tanto iria criticar em seus últimos anos) italiana acompanhando o diretor nos sets de filmagem de “Abismo de um Sonho” (1952), “A Doce Vida” (1960), “Oito e Meio” (1963) e “Julieta os Espíritos” (1965), entre outros, mostrando cenas deletadas destes filmes além do único trecho filmado do não acabado “A Viagem de Mastorna” (exibido também em “Anotações de um Diretor”, de 1969). É interessante para ouvir declarações de Fellini, como essa no set de seu primeiro filme: “Eu não quero mostrar nada, não tenho mensagens para a humanidade. Lamento. Para ser sincero, quis fazer apenas um filme divertido. Sobretudo um filme para me divertir”. Há um reforço dessa ideia em vários momentos da carreira de Federico, que defendia o uso do cinema como um objeto muito mais de diversão do que de crítica. O documentário ainda mostra uma reunião dele com Ingmar Bergman, para um projeto que não foi realizado, a expectativa que cercou a indicação de “Amarcord” ao Oscar e sua experiência de levar “Oito e Meio” para uma plateia soviética (“Havia 8 mil pessoas assistindo, e eles aplaudiram no final”, ele conta). Segundo ele, “vivemos num mundo brutal, assustador, e ao mesmo tempo esplêndido, sedutor e divino”. Fellini preferiu focar no segundo grupo para criar sua obra.

Ps. Presente nos extras da edição nacional do filme “Oito e Meio”, da Versátil

Titulo original: The Magic of Fellini, de Carmen Piccini (2002)

Titulo nacional: A Magia de Fellini

Produzido pela atriz e documentarista italiana Carmen Piccini, “A Magia de Fellini” reúne ótimas entrevistas de arquivo do diretor e conversas com atores, produtores, cineastas e profissionais que trabalharam com Federico, criando um painel amplo e didático sobre o modo como ele dirigia (e escolhia seus atores). “Em primeiro lugar: ele não me deu um roteiro”, relembra Anthony Quinn, o Zampano de “La Strada” (1954). “Não existe roteiro em ‘Oito e Meio’. Foi tudo improvisado”, diz Claudia Cardinale. “E o roteiro?”, perguntou Anita Ekberg. “Eu não tenho roteiro”, respondeu Fellini. “Mas eu preciso saber os diálogos!”, disse a atriz. “Não há diálogos”, ele respondeu. “Escrevemos o roteiro juntos durante as filmagens”, acalmou-a. Funcionou? Bem, é um dos melhores filmes de todos os tempos. “A Magia de Fellini” ainda traz ótimas declarações de Martin Scorsese, Woody Allen, Roberto Benigni e Donald Sutherland (“De vez em quando rolava um ‘estúpido’ no set”, comenta o ator, no que Fellini responde – para uma atriz magoada com seu método de trabalho: “Em Roma falamos assim, é uma coisa afetuosa”), que atuou no filme “Casanova” (1976), e de Fiammetta Profili, assistente pessoal do diretor, que fala sobre um de seus pontos críticos: a dublagem (Fellini nunca gravava o som ambiente). “Às vezes, na dublagem, ele mudava completamente o diálogo dos atores. Obviamente, havia problemas gravíssimos de sincronismo”, diz a assistente citando algumas histórias ótimas num documentário que ajuda a entender o mito.

Ps. Presente nos extras da edição nacional dupla do filme “A Doce Vida”, da Versátil.

Titulo original: Fellini, Je Suis Un Grand Menteur, de Damian Pettigrew (2002)

Titulo nacional: Eu Sou Um Grande Mentiroso

O melhor documentário sobre Fellini surgiu ao acaso. O cineasta canadense Damian Pettigrew queria fazer um filme sobre Italo Calvino, e marcou alguns encontros com o escritor em Roma, em que o assunto, invariavelmente, era “Oito e Meio”. Calvino, então, levou Pettigrew a um almoço na Cinecittà em que Fellini seria o cozinheiro. “Cheguei e lá estava ele cortando alho”, contou o canadense numa entrevista. Lá conversaram sobre como um personagem e o local podiam se fundir, e Pettigrew ficou impressionado como Fellini lembrava onde cada cena sua havia sido filmada ou o que inspirara cenários (do local derradeiro de Augusto, de “A Trapaça”, passando por locações de “A Estrada da Vida” e tudo que inspirou “Oito e Meio”). Seguiu-se, entre 1991 e 1992, uma das mais reveladoras entrevistas de Fellini (cerca de 10 horas de filmagens), que Pettigrew queria intercalar com imagens dos filmes e as imagens reais que as inspiraram. Demorou 10 anos para ele conseguir o financiamento necessário para viajar pela Itália registrando os lugares, e o resultado é este excelente “Eu Sou Um Grande Mentiroso”, que começa, 40 anos depois, na praia em que Saraghina dança rumba em “Oito e Meio” e segue com Fellini condenando a liberdade artística, sendo acusado de “ditador e torturador” por Donald Sutherland (de “Casanova”), que, assim como Terence Stamp (de “Toby Dammit”), enxergou em Fellini um ventríloquo (sendo eles, os atores, seus bonecos, suas marionetes). Um produtor, em certo momento, define com perfeição: “Mastroianni foi o maior ator felliniano porque era o único que não se importava com a história. Não fazia perguntas. Chegava de manhã sempre cansado e dormia entre as filmagens. Fellini dizia: Vá até aquela porta, e ele ia. Os outros, ingleses e americanos, perguntavam: vou até a porta fazer o que? Para abri-la?”. Assim como os outros documentários, este também traz cenas de bastidores de filmes como “Amarcord”, “Julieta dos Espíritos” e “A Viagem de Mastorna”. Imperdível.

Ps. Presente nos extras da edição nacional do filme “Os Palhaços”, da Mais Filmes

Titulo original: Fellini Dice…, de Gianni Paolucci (2006)

Titulo nacional: Fellini, a História de um Mito

Relevando a montagem equivocada (com alguns assuntos desconexos surgindo em sequencia) e a opção constrangedora de utilizar as cenas dos filmes recortadas como cartões postais (que mais parecem filmagem em câmera lenta), “Fellini Dice…” tem seu valor pelo ótimo trabalho de pesquisa da equipe, que conseguiu declarações de diversos atores de Fellini (muitos da primeira fase!), que contam suas experiências com o diretor. Alberto Sordi, Franco Fabrizi e Leopoldo Trieste relembram “Abismo de um Sonho” (1952) e “Os Boas Vidas” (1953); Giulietta Masina fala sobre “Noites de Cabíria” (1957) e abre o coração sobre o fracasso de “Julieta dos Espíritos” (1965) – Sandra Milo também fala sobre seu marcante personagem no filme, uma ‘vamp’. Donald Sutherland fala sobre “Casanova”, com o próprio diretor explicando as pressões que sofreu para tornar o filme aceitável pelos produtores. Anouk Aimée e Marcello Mastroianni relembram as filmagens de “Oito e Meio” (1963), e o ator é o que mais consegue se aproximar de uma resposta prática sobre o modo de Fellini dirigir atores que, em cena, falavam números que depois seriam dublados em estúdio: “Fellini gostava de rostos, e, muitas vezes, o dono do rosto não era um ator de verdade, não estava acostumado a decorar textos, e Fellini criou um modo mais fácil para alcançar o resultado que queria”, ele explica. O diretor ainda defende a dublagem e assiste a raras cenas excluídas de “Noites de Cabíria” e “Casanova”, não vistas em outros documentários, comentando-as. Muito interessante.

Titulo Original: Che Strano Chiamarsi Federico! Scola Racconta Fellini (2012)

Titulo Nacional: Que Estranho Chamar-se Federico! Scola conta Fellini

Uma emocionante homenagem do diretor e amigo Ettore Scola para Federico Fellini nos 20 anos da morte do cineasta de Rimini. Scola (que também teve Marcello Mastroianni em seus filmes) relembra seus 50 anos de amizade com Fellini numa crônica cinematográfica que mistura ficção e documentário, e o resultado é uma obra que emociona desde a sua abertura, em espanhol, com a voz de Federico Garcia Lorca declamando a frase que dá título ao filme. Ettore Scola então corta para os anos 30, quando um jovem Fellini chega a redação da revista satírica Marc’Aurelio (a mesma que Scola começaria a trabalhar oito anos depois), e dezenas de cartuns e memorias emocionais povoam a tela. Entre os vários belíssimos momentos de “Que Estranho Chamar-se Federico!” estão a recriação dos passeios noturnos de Fellini por Roma (destacando as passagens sensacionais com a prostituta Monalisa e um artista de rua) e um trecho magnifico que diz que os cinco Oscars alcançados por Fellini foram um prêmio não só para o diretor, mas para todas as pessoas de bem na Itália, que se emocionavam com o trabalho do homem. No final, focando o cortejo de três dias que se seguiu a sua morte, com seu corpo sendo velado no famoso estúdio 5 da Cinecittà, o próprio Fellini dá o mote para Scola: “Meu produtor, sempre que via a fita terminada, me dizia: ‘Mas vai acabar assim? Sem um traço de esperança? Por favor, me de uma pontinha de esperança’”. E Scola o faz de forma magnifica em um filme atemporal, emocional e obrigatório.

TOP 24 FILMES DE FELLINI

Por ordem, os preferidos de Marcelo Costa, editor do Scream & Yell:

01) “Oito e Meio”, 1963

02) “A Doce Vida”, 1960

03) “E La Nave Va”, 1983

04) “Amarcord”, 1973

05) “Roma”, 1972

06) “Noites de Cabíria”, 1957

07) “A Estrada da Vida”, 1954

08) “Casanova”, 1976

09) “A Trapaça”, 1955

10) “Ensaio de Orquestra”, 1978

11) “Os Boas Vidas”, 1953

12) “Anotações de um Diretor”, 1969

13) “Satyricon”, 1969

14) “Cidade das Mulheres”, 1980

15) “Entrevista”, 1987

16) “As Tentações do Dr. Antônio”, 1962

17) “Toby Dammit”, 1968

18) “Agencia Matrimonial”, 1953

19) “A Voz da Lua”, 1990

20) “Abismo de um Sonho”, 1952

21) “Ginger e Fred”, 1986

22) “Os Palhaços”, 1970

23) “Mulheres e Luzes”, 1950

24) “Julieta dos Espíritos”, 1965

– Marcelo Costa (@screamyell) é editor do Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Leia também:

– Filmografia comentada: os 26 filmes de Billy Wilder (aqui)

– Filmografia comentada: os 25 filmes de François Truffaut (aqui)

Fantástico trabalho Marcelo Costa! Não assisti os filme dele,mas esse guia vai me ajudar bastante a começar.

Vi ” Amarcord “, e adorei esse filme, vou tentar ver os outros, parabéns pelo texto!!!

Vale também a lembrança do filme Nós que nos amávamos tanto (maravilhoso), do Ettore Scola, que traz Fellini filmando A Doce Vida dentro do próprio filme.