por Bruno Lisboa

Com carreira iniciada em 2005, Elizabeth Woolridge Grant era apenas uma garota desconhecida que almejava seu lugar ao sol na vasta seara do mercado musical. Sob o pseudônimo de May Jailer, ela entrou em estúdio e gravou 15 faixas para um álbum demo(nstração), “Sirens”, que foi engavetado e só se tornaria conhecido no mundo virtual sete anos mais tarde, exibindo uma influência da cantora folk Jewel, mas já com leves acenos para o hip hop e a música eletrônica que a consagrariam anos mais tarde.

Sob a batuta de uma gravadora independente (5 Points), a curadoria do produtor David Kahne e com um novo codinome, Lizzy Grant, Elizabeth entrou em estúdio e gravou – em três meses – um grupo de canções que chegou ao mercado primeiramente em um EP de três faixas, “Kill Kill”, em 2008, ignorada por público e mídia, e depois em um álbum, “Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant” (2010), que não ganhou lançamento físico, apenas download digital em 4 de janeiro de 2010, retirado logo depois devido a desentendimento entre a artista e gravadora.

Após várias desventuras, Lana encontrou finalmente nos braços da Interscope, gravadora associada ao grupo Universal Music, o suporte necessário para propagação do seu trabalho. O EP “Lana Del Rey”, lançado no dia 10 de janeiro de 2012, alcançou o Top 20 da Billboard ancorado em menções elogiosas de veículos respeitados como Guardian e Pitchfork. “Born To Die”, o segundo álbum, chegou às lojas 20 dias depois, obteve oito singles de sucesso e tornou-a um fenômeno mundial alcançando 5 milhões de cópias vendidas.

O potencial de canções como “Video Games” e “Blue Jeans”, presentes no elogiado EP que antecipou o álbum (e que ainda contava com as músicas “Off to the Races” e “Born To Die”), é inegável, porém a crítica, de maneira geral, destacou o incômodo e a impressão de estar ouvindo a mesma música por várias vezes. Somado a isso, a produção extremamente polida mascarou a fraqueza do longo repertório composto por 12 faixas (15 na edição deluxe e 23 na reedição dupla “Paradise Edition”) resultando num disco insosso.

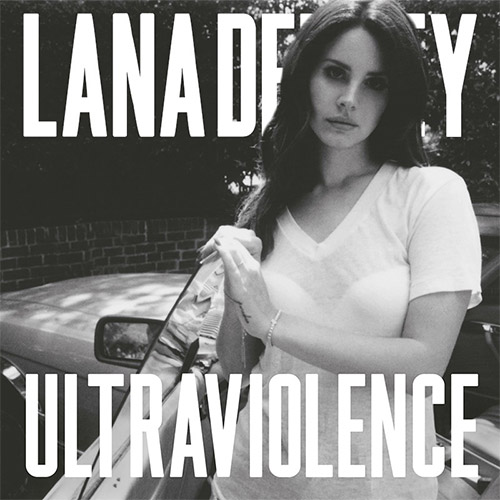

Passados dois anos, Lana parece que encontrou seu caminho, como pode ser admirado no álbum “Ultraviolence”. Escudada pela produção de Dan Auerbach (The Black Keys), a cantora finalmente encontrou a sonoridade adequada para a tristeza latente de seus versos. Se em “Born To Die”, a atmosfera hip hop soava estranha ao universo de amores partidos, ganância e pecados originais representado pelas letras, “Ultraviolence” se apoia nas raízes dos blues e do dream pop, e o resultado é admirável.

Conduzida pela estridente e crua guitarra de Auerbach, um espetáculo à parte no álbum, a faixa “Cruel World” abre o disco deixando a cantora à vontade para colocar a sua bela voz em uma canção que narra o fim de um relacionamento tempestuoso (tema que também norteou o álbum do Black Keys lançado neste ano, “Turn Blue”). A fantasmagórica faixa título surge encharcada da dramaticidade de uma relação calcada na violência de um amor desenfreado, com direito a citação literal da clássica “He Hit Me (And It Felt Like A Kiss)”, canção de Gerry Goffin e Carole King, sucesso com The Crystals produzido por Phil Spector.

“Shades of Cool” mantém o clima lúgubre numa balada orquestrada e com solo de guitarra memorável. “Brooklyn Baby”, jovial e pegajosa canção inspirada em Lou Reed (com quem Lana planejava trabalhar futuramente), narra as desventuras amorosas de uma moradora do distrito mais populoso de Nova York. A hipnótica “West Coast”, cartão de visitas do álbum lançado com single em abril, surpreende pelas mudanças de andamento, a sensualidade transparente nos vocais e poderia facilmente figurar numa das enigmáticas trilhas dos filmes de David Lynch.

A largamente autobiográfica “Sad Girl” versa sobre uma garota triste e má que se comporta de forma promíscua em prol do sucesso repentino, tema também presente em “Fucked My Way Up To the Top”. Já “Pretty When You Cry” , faixa composta e produzida em parceria com Blake Stranathan, prima pelo aspecto angustiante de uma relação fadada ao fracasso. Para o fim, a icônica cover de “The Other Woman”, composta por Jesse Mae Robinson (hitmaker dos anos 60) e eternizada pela diva Nina Simone, encerra de forma belíssima o trabalho.

A edição deluxe do álbum – lançada no Brasil – tem ainda outras três faixas bônus, destacando a sombria “Guns and Roses” e o contraponto ensolarado “Florida Kilos”, faixa que mais se aproxima da temática do disco anterior. “Ultraviolence” estreou no número 1 nos Estados Unidos, no Reino Unido e em mais 13 países, e embora críticos insistam em tentar aproximar o título do álbum com a temática do livro “A Clockwork Orange“, de Anthony Burgess, e o subsequente filme de Stanley Kubrick, a cantora despista negando a influência.

O resultado final de “Ultraviolence” se beneficiou da colaboração de Dan Auerbach, que assina a produção de oito das 11 canções do álbum, e permitiu que Lana encontrasse um caminho brilhante que os discos anteriores ainda não haviam revelado totalmente. Ainda é cedo para avaliar se o futuro seguirá promissor talvez seja cedo para avaliar, mas o que importa neste momento é que Lana Del Rey lançou um dos grandes discos de 2014, um álbum de qualidade que talvez não emocione pessoas interessadas em hype, mas que deve atrair quem gosta de boa música.

– Bruno Lisboa (@brunorplisboa) é redator e colunista do pignes.com

Leia mais:

– Como estratégia a curto-prazo, a dialética Grant-DelRey (aqui)

– Em “Turn Blue”, Black Keys aposta no retrocesso (aqui)

One thought on “Música: Ultraviolence, Lana Del Rey”