Esse Você Precisa Ver

“Laranja Mecânica”, de Stanley Kubrick

por Flávio Paranhos

Texto publicado originalmente no Scream & Yell em 23/05/2007

Vamos começar explicando o título acima. É preciso que fique claro. Tudo o que será tratado aqui se refere à “Laranja Mecânica” de Stanley Kubrick, e não à de Anthony Burgess. Pelo menos conscientemente. É que não li o livro. Mesmo tendo assistido ao filme várias vezes, nunca tive coragem de ler o livro. Tenho medo de estragar o encanto. “Laranja Mecânica”, o filme, é obra de gênio. Ela parla. Canta, dança e sapateia também. E pode ser que o livro não. Como acontece com várias adaptações, que, de tão brilhantes, ultrapassam em muito o livro em que foram baseadas.

Antes de falar de “Laranja Mecânica” especificamente, vale a pena perder tempo discutindo algumas abobrinhas acerca da sétima arte. Pra começo de conversa, essa discussão tola sobre se é arte mesmo ou não. A mim parece que aqueles que não consideram cinema uma forma de arte agem mais ou menos (conscientemente ou não) como quem não gosta da cor azul e por isso decretam que azul não é cor. Exagero, vá lá, mas é mais ou menos por aí. Há filmes e filmes. Assim como há livros e livros.

É verdade, porém, que essa discussão sobre ser arte ou não esbarra em outra: a autoria. Um livro, por pior que seja, é de um autor só. Um filme não. Esse argumento é falacioso, mas é preciso repetir: há filmes e há filmes. Há diretores e há diretores. Os exemplos são muitos, mas vou ficar só com um para facilitar: Woody Allen. Escreve o roteiro, escolhe os atores, dirige, edita, enfim, é dono absoluto do filme. Tá bom, vou dar outro exemplo, de um diretor menos verbal e mais imagético: Abbas Kiarostami. Há outros, há muitos.

Ok, concedo (magnanimamente) uma coisa: a natureza, a feitura do cinema permite várias matizes de autorias, o que complica o meio-de-campo. Woody Allen é um exemplo extremo. Exemplos do outro extremo seriam os muitos blockbusters de entretenimento sobre os quais os diretores têm pouco controle. E há os meios-termos. Os meios-termos mais complicados são as adaptações bem-sucedidas. E estas devem ser subdivididas.

Vamos inventar aqui duas categorias principais – as essencialmente literárias e as essencialmente fílmicas. Nas primeiras, principalmente, entram algumas peças transformadas em filmes, como “De repente, no Último Verão” (com Elizabeth Taylor, Montgomery Clift e Katharine Hepburn, direção de Joseph Manciewicz). A peça é de Tennessee Williams (com roteiro de ninguém menos que Gore Vidal), mesmo autor das também adaptadas “Gata em Teto de Zinco Quente” (com Elizabeth Taylor e Paul Newman, direção e roteiro de Richard Brooks) e “Um Bonde Chamado Desejo” (com Vivien Leigh e Marlon Brando, direção de Elia Kazan).

Todas estas se encaixam na categoria. São adaptações tão bem-sucedidas, difícil imaginar que sejam superadas. Claro, sempre podem ser refeitas (e sempre são) mas é difícil que sejam superadas (uma das muitas versões de “Um Bonde Chamado Desejo”, com Alec Baldwin e Jessica Lange, é razoável, mas não chega aos pés da versão de Kazan, com Leigh e Brando). Ainda assim, têm uma coisa em comum: são de Tennessee Williams, não são de Manciewicz, Brooks ou Kazan. Quer dizer, são dos dois, dramaturgo e diretor, mas mais do primeiro do que do segundo. Complica, né?

Na categoria de adaptações fílmicas poderíamos incluir aquelas que superam as obras em que foram baseadas, ou porque o próprio roteiro é melhor, ou porque os recursos próprios do cinema enriqueceram de tal forma o original que lhe é impossível não ser superado. Deste grupo podem fazer parte “Naked Lunch” (de David Cronemberg, baseado em livro homônimo de William Burroughs), “As Horas” (de Stephen Daldry, baseado no livro de Michael Cunningham), “Short Cuts” (de Robert Altman, baseado em contos de Raymond Carver) e, claro, “Laranja Mecânica” (de Kubrick/Burgess).

“Naked Lunch” e “Short Cuts” eu li e vi. “As Horas” e “Laranja Mecânica”, só vi. “Naked Lunch” é um livro infinitamente pior do que o filme. Cronemberg fez um enorme favor a Bill Borroughs. Já os contos em que são baseadas as estórias de “Short Cuts” são excepcionais. Raymond Carver é o melhor contista de língua inglesa com que meus olhos já tiveram a oportunidade de trombar. Acontece que Altman deu vida de forma brilhante aos contos, modificou-os, entrelaçou-os. O produto final é obra de Altman. Ok, Altman-Carver, mas mais o primeiro que o segundo.

Quanto a “Laranja Mecânica” e “As Horas”, o leitor deve estar dizendo: “Como é que cê sabe que são melhores se não leu os livros?” Aí é que entram os elementos do cinema, inacessíveis à literatura. A imagem e o som. A fotografia e a música (ajudados, claro, por interpretações primorosas). O que no caso de “Laranja Mecânica” é algo incontestável. Por mais que Burgess possa fazer referência a Beethoven (e particularmente à “Nona”), por mais que minha imaginação trabalhe a todo vapor, jamais será como é no filme. Assistir ao horrorshow de Alex e seus amigos com o som da “Nona” de fundo é uma experiência cognitiva restrita ao cinema. E é por isso que gosto de azul. E azul é cor sim, tá sabendo?

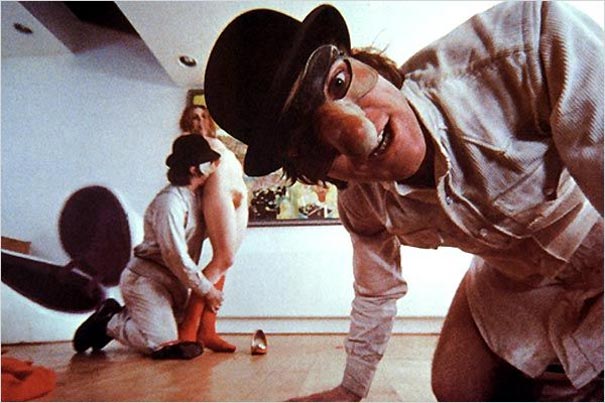

O filme: close em Alex (Malcolm McDowell, no melhor papel de sua vida), cílios postiços apenas no olho direito, cara de mau, olhando diretamente para a câmera. Diretamente pra você. Música: adaptação da “Música para o Funeral da Rainha Maria”, de Purcell. O plano é aberto lentamente, e podemos ver então os outros três droogies, Pete, Georgie e Dim, o de riso bobo. Estão num bar-leiteria bebendo leite com velocete, que os deixaria calibrados e prontos para mais uma noite de ultraviolência e horrorshow.

Primeira vítima do quarteto: um mendigo bêbado. Próximos: a gangue rival de Billyboy, que se preparava para o bom e velho in-out-in-out, sem o consentimento da moça, obviamente. Música: “La Gazza Ladra”, Rossini. E segue com Rossini pela estrada em alta velocidade até as próximas vítimas, um escritor e sua esposa. Aí a música é “Singin’ in the Rain”, cantarolada pelo próprio Alex, enquanto estupra a esposa em frente ao marido. Voltam pro bar-leiteria. Na mesa ao lado, uma mulher canta um pedaço do quarto movimento da “Nona”. Dim, o droog imbecil, ri. Apanha por causa disso. É o início da dissolução do grupo. Alex volta pra casa, um buraco. Em seu quarto, estátuas de cristos abraçados dançam ao som da “Nona” (a cena é maravilhosa!).

No dia seguinte, Alex não vai à aula e é visitado pelo seu bedel particular (Mr. Deltoid), que ficara sabendo do estrago da gangue de Billyboy. Alex passeia por uma loja de discos (é possível ver um LP com a trilha de “2001, Uma Odisseia no Espaço” – breve momento merchandising) e leva duas moças pra casa, onde rola o velho in-out-in-out ao som da abertura de “Guilherme Tell” em alta velocidade. Mais uma noite de ultraviolência e horrorshow (novamente com “La Gazza Ladra”, Rossini), só que desta vez os três outros droogies armam uma cilada pra Alex, que é capturado pela polícia.

Como acabara matando sua vítima desta vez, o rapaz pega cadeia pra valer. Lá dentro, tenta bancar o bonzinho junto ao padre. Fica então sabendo de um tratamento novo, o método Ludovico de correção de mentes marginais, e consegue ser escolhido como cobaia. Basicamente, o tratamento consiste em aplicar uma droga no “paciente” e fazê-lo assistir a filmes com muita violência. A ideia é fazê-lo tomar aversão. Mantendo os olhos abertos com blefarostatos e pingando colírio de lágrima artificial constantemente. Os cientistas se asseguram de que o paciente não deixará de ver nada.

Mas algo inesperado acontece: a música de fundo é justamente a “Nona” de Beethoven, o que provoca um efeito colateral. Alex não só toma aversão à violência, mas também à sua música predileta. Na demonstração da eficácia para uma seleta plateia no presídio, ao final do tratamento, o padre protesta: aquilo era artificial, eliminava a escolha moral do indivíduo. Alex é solto e, pra seu azar, sai trombando com todos os seus antigos desafetos, que colocam o tratamento à prova. O último da fila é justamente o escritor, agora aleijado e viúvo. Acontece que o escritor é parte de um grupo político de oposição, que julga o tal método de Ludovico desumano. Sem se lembrar inicialmente de que aquele era seu malfeitor, bola um plano para usá-lo contra o governo. Dopa-o, leva-o para um lugar ermo, prende-o num quarto e coloca a “Nona” em volume altíssimo. Alex tenta se suicidar, é insuportável. Não morre. Vai hospitalizado e é então paparicado pelo ministro que o havia recrutado. Topa cooperar. No fim, está “curado” – de volta ao que sempre foi.

Há diversas maneiras de se interpretar um filme. Filosoficamente há duas: como meio e como fim. Professores de filosofia tendem a vê-los como um meio para ilustrar teses já conhecidas. Assim o fizeram, por exemplo, Mary Litch, em “Philosophy Through Film” (Routledge), e Christopher Falzon, em “Philosophy Goes to the Movies” (Routledge). Outros, porém (como o professor Julio Cabrera, em “O Cinema Pensa”, Rocco, e “De Hitchcock a Greenaway pela História da Filosofia”, Nankin Editorial, no prelo), enxergam no cinema um fim em si mesmo, capaz de criar seus próprios conceitos, os “conceitos-imagens”. Outros ainda, como Sander Lee (“Eighteen Woody Allen Films Analysed”, McFarland), analisam a obra de um diretor como quem disseca um sistema filosófico conscientemente estruturado.

“Laranja Mecânica” permite todas essas abordagens. A brilhante atuação de Malcolm McDowell, a música de Beethoven, a fotografia, as cenas de violência, enfim, o conjunto do filme é todo um conceito-imagem que provoca no espectador um estranhamento, uma angústia, típicos da reflexão crítica. Impossível assistir ao filme sem “filosofar”. O que não quer dizer que seja preciso chegar a qualquer conclusão. É estranhíssimo (e assusta quando nos damos conta disso) que ocorra a nós, espectadores, o exato oposto do que acontece com Alex. Somos também submetidos ao cruel tratamento de Ludovico, afinal assistimos a cenas de violência com belíssimas músicas de fundo. Sem piscar. Só que o que sentimos não é aversão, mas prazer. Uma mistura mágica de ética com estética. Um feitiço diabólico. Claro, não saímos por aí promovendo nosso próprio horrorshow. Mas tomamos uma consciência incomodamente cristalina de nossa animalidade.

Embora a literatura também seja criadora de conceitos-imagem filosóficos, como acredita o professor Cabrera, acredito que não há como o livro oferecer a mesma experiência, dados os recursos cognitivos a que o filme tem acesso e o livro não. Mas se a abordagem for a procura de familiaridade de cenas com teses filosóficas, então ambos passam a ter o mesmo poder. A cena em que o resultado do tratamento é mostrada a uma platéia seleta no presídio, por exemplo, é excelente para ilustrar a oposição entre a moral conseqüencialista e a não-conseqüencialista. De que importa se o método é cruel e retira por completo a possibilidade de escolha moral por parte do sujeito? O que importa é que funciona e os índices de criminalidade diminuirão, argumenta o ministro em réplica ao padre. A ironia fica por conta de que é justo um religioso que contesta o fato da não-violência não ser autêntica (produto de uma escolha), mas coagida por medo (de mal-estar físico). Ora, as morais religiosas são todas calcadas também no medo de uma punição, só que divina. Ética existencialista pela boca de um padre só pode ter sido ironia burgess-kubrickiana. “Laranja Mecânica”, o filme, é filosofia pura. Se ao final Alex está “curado”, nós ficamos doentes.

Leia também:

– “De Olhos Bem Fechados”: um filme lento, belo e perturbador (aqui)

– “Inteligência Artificial”: saber a hora certa de parar é uma virtude (aqui)

– Roteirista Frederic Raphael fala sobre “De Olhos Bem Fechados” (aqui)

No livro não existe menção à “Nona” de Mozart, e sim a uma outra música que não me recordo agora. Jim, no livro, chama-se Tosco.

Stanley se baseou nos primeiros seis capítulos e deixou o último de fora; este altera significativamente o sentido da obra. No último capítulo, Alex encontra… deixa quieto.

Nem poderia, senao seria um ignorante como vc.

MAM

No livro é a quinta, e não a nona. O último capítulo é exatamente o que estraga o livro. Portanto, mantenho o que disse antes de ter lido o livro. O filme é bem superior.