“The Last Party: Britpop, Blair And The Demise Of English Rock”, de John Harris

por Mateus Ribeirete

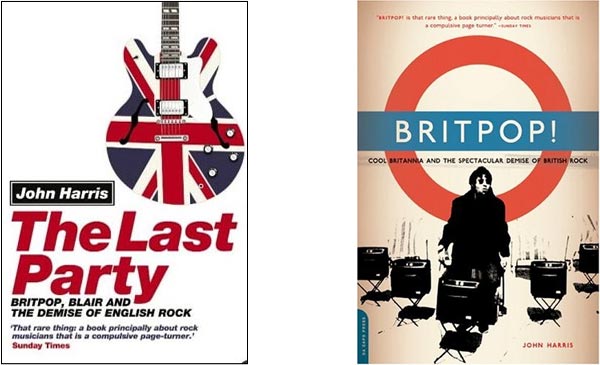

Qualquer abordagem bem feita sobre qualquer movimento musical requer uma ampla contextualização. Não seria diferente com o Britpop, embora a denominação de movimento talvez nem seja a mais exata para se atribuir à histeria generalizada que caracterizou um período de respostas britânicas ao grunge norte-americano. O frenesí inglês não surgiu do nada: antes de “Wonderwall” tocar em toda esquina do planeta, muitos fatores, não necessariamente musicais, acenderam um pavio curto de explosões estrondosas para a música pop. Todos eles estão no livro “The Last Party: Britpop, Blair And The Demise Of English Rock” (2003, Harper Perennial), também relançado como “Britpop! Cool Britannia And The Spectacular Demise Of English Rock” (2004, Da Capo). De Margaret Thatcher a Tony Wilson e sua Factory, passando pelos ideais políticos de Paul Weller e Morrissey, até o suicídio de Kurt Cobain, o jornalista John Harris relata o surgimento do Britpop e sua previsível autodestruição.

O tema não poderia encaixar melhor com a trajetória do autor. Ele cresceu na pequena Wilmslow, pertinho de Manchester. Lá, fez ensino médio com o pessoal do Doves, que, por sinal, se inspirou na cidade para compor “Black and White Town”. Passada a adolescência, foi na mesma Oxford de Ride, Swervedriver, Supergrass e Radiohead que Harris começou a se estabelecer. Após ter escrito para Sound e Melody Maker, o jornalista se firmou na NME para cobrir o Britpop desde seu berço. Depois disso, ainda trabalhou na Q e na Select, e então se tornou freelancer. “The Last Party” foi seu primeiro título, exigindo dezoito meses de trabalho.

Após prefácio e primeiro capítulo, o livro até parece um romance embalado pelo casal Justine Frischmann e Brett Anderson, ainda no Suede. A famosa troca de Anderson por Damon Albarn, a formação do Elastica e o natural ódio entre o ex e o então namorado, tudo isso é contado aos detalhes. Embora soem como notícias de tablóides de fofoca, essas informações são musicalmente relevantes. O fim de relacionamento impulsionou Brett Anderson a criar o álbum homônimo de um já aguardado Suede, em 1993, enquanto o Blur correu para definir uma identidade própria (“Parklife” veria a luz do dia no ano seguinte) e o Elastica deu seus primeiros passos. A partir daí surgiram os temas britânicos, cotidianos, populares.

Aos poucos, personagens são incrementados ao enredo: Oasis, Alan McGee, Tony Blair, Pulp e Menswear, principalmente. O último recebe um destaque grande demais, comparado à relevância da banda. O que Harris procura, na verdade, é traçar um pouco das estradas bastante distintas que convergiram num mesmo movimento. O Pulp de Jarvis Cocker, por exemplo, demorou mais de uma década para estourar; enquanto o Menswear, com fama de ‘Elastica masculino’, surgiu após a explosão do Britpop. Tony Blair, por sua vez, viu tudo isso acontecer e surfou na mesma onda. A história, todo o mundo já conhece: Blur e Suede estouraram, Oasis estourou, Elastica e Pulp estouraram. O que era restrito a cenas underground foi às massas. O Reino Unido virou moda: seu retrato não vinha mais do shoegaze introspectivo, e ninguém mais pensava em grunge. O Partido Trabalhista assumiu o poder, emanando otimismo em meio às promessas direcionadas aos jovens abandonados pelo Thatcherismo. E alguém decidiu chamar isso tudo de Cool Britannia.

A linguagem utilizada por Harris é informal sem ser forçada. Afasta aquele semblante acadêmico presente em alguns livros dedicados a música. Em poucas voltas dos ponteiros, portanto, “The Last Party” já tem várias páginas viradas. Fica claro que o autor se sente à vontade ao tratar de um assunto recheado de histórias ora engraçadas, ora simplesmente corrosivas. E nunca faltou corrosão. Embora as bandas mais representativas do Britpop nutrissem interesses parecidos, o ódio era praticamente um denominador comum. Damon Albarn e Alex James odiavam o Pulp – “Eles só querem comer nossas garotas! Pensei que tivessem algo melhor pra fazer”, diria o baixista. Também detestavam o Suede. E o Oasis, claro.

As drogas não deixaram de acompanhar cada um dos artistas, e Harris consegue mostrar, um a um, seus respectivos estágios de ânimo extremo e decadência em queda livre. Se o Britpop foi regado à cocaína e metanfetaminas no seu início, pouco a pouco a heroína tomou conta de uma cena cada vez mais lenta e improdutiva. Elastica e Menswear tiveram problemas sérios com a droga injetável, tanto que as duas bandas não tiveram condições de continuar. O grupo de Justine Frischmann ainda retornou para concluir “The Menace”, seu segundo álbum, sem a guitarrista Donna Matthews, mas isso já em 2000, cinco anos depois de “Elastica”. O Suede surpreendeu e conseguiu sobressair sem o excelente guitarrista Bernard Butler, criando fôlego com “Coming Up”, em 1996. Os dois discos seguintes, porém, esfriaram a banda de Brett Anderson.

Jarvis Cocker, por sua vez, surtou no Paramount Hotel, em Nova York, quando tirou folga das gravações de “This is Hardcore” (1998), álbum que viria a ser definido pela imprensa britânica como um “suicídio pop”. Nas notas da reedição do álbum, o vocalista conta que a primeira frase da obra expõe todo o seu contexto. Ele se refere à faixa “The Fear”, cuja primeira linha é “Esse é o som de alguém perdendo a cabeça”. Enquanto isso, o Blur se afastava da fase “somos do povo, gostamos de mulheres e futebol”, concluída em “The Great Escape” (1995), para dar início a seu momento mais influenciado pelo som norte-americano, guiado principalmente por Graham Coxon. O guitarrista detestou o sucesso: o pub em que mais costumava beber, The Good Mixer, no coração do Camden, passou a lotar de curiosos, enquanto a disputa com o Oasis pelo topo das paradas o levou a ameaçar suicídio.

O mais célebre destes colapsos veio de Alan McGee: a cabeça por trás da Creation não resistiu à vida de extremos. Foi preciso retornar à clínica de reabilitação e à casa dos pais para que o escocês pudesse, posteriormente, retomar suas funções – desta vez limpo (algo que, segundo ele, abalou sua amizade com os membros do Primal Scream). McGee é protagonista em vários momentos da música britânica dos anos 90. Se a Creation foi responsável por álbuns maravilhosos, porém não tão populares no início da década, o fato de ter lançado o Oasis atingiu proporções inéditas na música pop. Mais do que isso, ele foi um dos que mais abraçaram o Partido Trabalhista, chegando a doar milhões para a campanha de Tony Blair. Também foi um dos primeiros a considerar isso uma grande cagada.

Segundo a ótica do jornalista, os únicos que pareciam não se incomodar com a fama eram os irmãos Gallagher. Quando as outras bandas já discutiam novos (e finais) rumos, o Oasis lotava estádios e causava comoção por onde passava. Houve até quem cunhasse o “Noelrock” como única forma de sucesso. Ou seja, canções de estádio, com frases de efeito simples e que buscassem o âmago do maior número possível de ouvintes. Até que começaram as gravações de “Be Here Now” (1997), e tudo começou a desmoronar. A imponência de Noel Gallagher deu lugar a um sujeito consumido pela cocaína. Ele, que havia participado da festa de posse de Tony Blair, já se mostrava sem interesse e disposição para produzir o próprio disco. O resultado, músicas de sete minutos banhadas em preguiça, que em nada lembravam os adorados “Definitely Maybe” (1994) e “(What’s The Story?) Morning Glory” (1995).

Tony Blair é acompanhado à parte: desde a juventude, quando fazia imitações de Mick Jagger, até a vitória nas eleições de 1997, que o consagraram primeiro-ministro do Reino Unido após 18 anos de oposição ao Partido Conservador. O livro acompanha até o momento em que a Cool Britannia esfria, isto é, quando o Radiohead estoura; o Oasis não é mais (tão) celestial e o Blur não se preocupa mais com o topo; a Union Jack não é mais sinônimo de legal e o povo que adorou Blair passa a desconfiar do primeiro-ministro. Depois disso, há vários apêndices de contextualização, e mesmo um destinado ao gosto musical do então primeiro-ministro. Ele, ironicamente, deixou o cargo Downing Street num poço de popularidade.

Algo curioso sobre The Last Party é que John Harris não está em momento algum louvando os artistas que lhe servem como assunto. Pelo contrário, o jornalista não poupa avaliações críticas sobre direções e atitudes, o que provavelmente não aconteceria se o livro fosse escrito na mesma época eufórica do Britpop. Quem recebe um valor maior é Damon Albarn, tido pelo crítico como a alma mais criativa do período. As quatrocentas e tantas páginas parecem pouco, e seu fim acaba atiçando curiosidade ainda maior sobre o tema, como se quisesse uma continuação. Continuação, porém, é o que Harris não vê no rock britânico. Ele compara o Britpop à estratégia militar de arrasar o próprio território, atribuindo à fome por hits a todo custo do “Noelrock” por tirar exatamente aquilo que o movimento podia oferecer: a profundidade nas músicas pop.

Se os posicionamentos do autor nem sempre são muito sustentados, “The Last Party” é um ótimo livro para aqueles interessados não só no movimento, como também em música britânica e/ou cultura pop dos anos 90. São histórias, declarações e minúcias raras de se encontrar. Essas, definitivamente, não são as palavras de alguém perdendo a cabeça, diria Jarvis Cocker.

Leia também:

– 1991: The Year Creation Records Broke, por Marco Antonio Barbosa (aqui)

– Suede: Os Maravilhosos, por Eduardo Palandi (aqui)

– Suede no Coachella 2011: um show hipnotizante, por Marcelo Costa (aqui)

– “This Is Hardcore”, do Pulp, faixa a faixa por Douglas Dickel (aqui)

– Pulp no Primavera Sound 2011: um hit atrás do outro, por Marcelo Costa (aqui)

– Blur no Hyde Park: Fragmento de perfeição no Mundo Pop, por Marcelo Costa (aqui)

– “Definitely Maybe”, do Oasis, Faixa a Faixa por Ricardo Moscarelli (aqui)

– Oasis ao vivo em São Paulo e Curitiba, por Marcelo Costa e Murilo Basso (aqui)

Ótima resenha. Fiquei com muita vontade de ler esse livro!

“Quem recebe um valor maior é Damon Albarn, tido pelo crítico como a alma mais criativa do período”. Concordo com John Harris; também acho que o Damon sobressai: no Blur ele liderou a composição de obras-primas como “Blur” – para mim o melhor álbum da banda, pela diversidade de estilos, indo do britpop ao noise – e “Parklife” [aliás, todos os discos do Blur, com a exceção do “Leisure”, são ótimos]; no Gorillaz fez parcerias bem-sucedidas, resultando em três discos criativos (e de sucesso comercial maior do que a da sua banda de origem!); seus projetos paralelos, como The Good, The Bad & The Queen também são bacanas.

Gosto muito dessas bandas, especialmente do Suede, uma das poucas bandas de rock que nunca lançou um disco fraco (em compensação os discos solos do Brett são tristes, mas de ruim mesmo). Também adoro Supergrass, que espero que esteja no livro.

Pô bem legal o livro, pena que dificilmente vai sair por aqui!

Outro livro que poderia sair por aqui ou uma resenha no site é o our band could be your life, que contextualiza algumas bandas do anos 80/90 americanas com suas comunidades.

Britpop foi a ultima boa coisa que aconteceu na Inglaterra musicalmente, gosto da maioria das bandas do movimento. Quem sabe um dia compro esse livro.

Excelente resenha, retratando o mais recente período áureo da música britânica e que vivi intensamente. A origem do movimento, tal como no grunge americano, foi o underground ou (como aqui dizemos na Europa), a cena indie. E em larga medida foi um balão de oxigênio para a indústria musical britãnica que encheu os cofres com bandas como o Suede e Pulp mas, principalmente, pela guerra entre o Oasis e o Blur. A inglaterra teve um segundo round entre Beatles e Stones, com esses dois grupos, e é interessante verificar que a música produzida no período passou o teste do tempo, ao contrário do padrinho Tony Blair.