por Marcelo Costa

Um dos grandes personagens da segunda metade do século 20, Margaret Thatcher ascendeu ao cargo de Primeira Ministra do Reino Unido em maio de 1979, sendo a primeira mulher em tal posição, e passou 11 anos enfrentando de grevistas a terroristas, de inflação a guerras, além da própria oposição de seu partido na Câmara dos Lordes, devido ao mandato austero e autoritário que imprimiu com mão de ferro e discursos potentes e intimidadores.

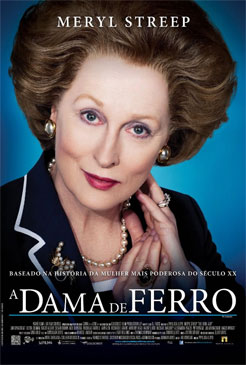

Considerada como “O homem forte do Reino Unido”, por Ronald Reagan, então presidente dos Estados Unidos, Margaret Thatcher carrega dezenas de elementos interessantes para a dramaturgia, mas o que sobra de “A Dama de Ferro” (“The Iron Lady”, 2011) é apenas um verniz histórico que serve de trampolim para mais uma atuação consagradora de Meryl Streep, que lhe rendeu sua 17ª indicação ao Oscar.

Meryl Streep vale o filme. É impressionante como a atriz norte-americana consegue se adaptar (mais uma vez) ao personagem, vestindo-se de tiques, sotaques e traumas. E são duas personagens em ação: uma Thatcher chefe de governo, com voz forte e aguda que dói os ouvidos tanto quanto intimida por sua segurança e severidade; e outra Thatcher envelhecida, sofrendo de Alzheimer e com alucinações com o passado e o marido morto.

A roteirista Abi Morgan usa as alucinações do personagem como elo de ligação entre os três tempos da história (há, ainda, uma Thatcher jovem interpretada com segurança por Alexandra Roach), e faz uma bagunça generalizada que serve mais para colorir o drama do que para aprofundar a personalidade do personagem. Fatos históricos decisivos da história britânica passam como tempestade pela tela, e se perdem na cronologia da narrativa.

Ainda assim é possível flagrar alguns dos momentos decisivos do mandato da Dama de Ferro: o aumento do desemprego em 1981 (que chegou a marca de 3 milhões – era 1 milhão com Thatcher assumiu em 1979), fruto da retaliação da Primeira-Ministra aos sindicatos, que, segundo ela, manipulavam os trabalhadores; a greve dos mineiros em 1984 e o atentado do IRA durante um congresso do seu partido em Brighton; a dificuldade no tratamento com a União Europeia e, por fim, o poll tax, imposto regressivo que fazia com que os pobres pagassem a mesma coisa que os ricos em taxas – e que foi sua derrocada.

Estes fatos mais a Guerra das Malvinas, momento tenso em que a Primeira-Ministra ganhou popularidade após a vitória (mesmo com a inflação e o desemprego) permitindo sua reeleição e seu segundo mandato (ela ainda seria eleita para um terceiro mandato) estão todos ilustrados em “A Dama de Ferro” por imagens de época, vozes em off (e de fantasmas, como a do marido morto, que aparece para confirmar que a guerra garantiu sua reeleição), mas são consequências que justificam o mito, mas não o explicam.

Ignorando o personagem e concentrando-se apenas em suas ações, “A Dama de Ferro” parece um documentário que relata desordenadamente os fatos, mas não os aprofunda nem os questiona. A imagem da Primeira Ministra adoecida, abandonada, pretende buscar um sentimento de piedade (que funciona como retrato de época na belíssima cena de abertura, uma Thatcher em dias atuais em uma vendinha de bairro), sensação que o constante uso do flashback reforça tornando a Dama de Ferro mais tátil, carnal – ainda que o autoritarismo diminua o espectador na cadeira do cinema.

A tentativa de humanização do personagem (que cresce em duas cenas finais: o descontrole em uma reunião do conselho e sua despedida, com funcionários em lágrimas – Quem chora por um patrão tão austero? Quem chora por um patrão que queria que a empregada pagasse o mesmo imposto que o empresário?) emoldurada por seus atos (e não por todos: Margaret Thatcher privatizou empresas públicas e terminou os anos 80 com a maior taxa de inflação da década) não define A Dama de Ferro. O espectador deixa o cinema sem saber qual a visão da diretora sobre a Primeira Ministra.

Sem conclusão, “A Dama de Ferro” serve apenas para Meryl Streep brilhar. Ela é o grande trunfo do filme, e a diretora Phyllida Lloyd (que havia trabalhado com a atriz no musical “Mamma Mia!”) precisa preservar sua amizade: Meryl Streep salvou “A Dama de Ferro” do fracasso. Não deixa de ser cômico: Phyllida Lloyd leva um banho de seu personagem. Sua Thatcher conduz o Reino Unido pelas trevas com mão forte e voz firme – apesar de todos os percalços. A diretora, por sua vez, tropeça no roteiro, no flashback, nos fatos. O resultado poderia ser pior – não fosse Meryl Streep.

Ps. A Rainha Elizabeth não é citada em nenhum momento. Falta de respeito com Helen Mirren…

Leia também

– “Julie e Julia”: Meryl Streep em maneirismos deliciosos, por Marcelo Costa (aqui)

– “As Pontes de Madison”: Meryl Streep e Clint Eastwood, por Marcelo Costa (aqui)

– “A Rainha”: perfeita conjunção entre elenco, direção, roteiro e fotografia (aqui)

Achei o filme bom, mas poderia ter sido melhor.

Embora a narração seja meio proustiana (palavras e objetos evocando memórias involuntárias), achei de mal gosto colocar o “foco narrativo” na Thatcher já senil – ainda mais levando em conta que Maggie ainda está viva.

Outro defeito é que a diretoria poderia ser menos “chapa-branca” quanto às políticas de Thatcher. Confesso que eu estava torcendo para que o filme defendesse as medidas austeras da Iron Lady. (Afinal, ela e o Reagan são duas “bête noire” da esquerda, ainda mais pela sua importância na derrocada do socialismo e na crise da social-democracia, hehe)

As cenas de que mais gostei foram as que envolviam a trajetória política de Thatcher (a qual muito admiro): a eleição de 1979, a Guerra das Malvinas, a renúncia de 1990 etc.

Porém, outra cena que muito me agradou foi uma em que, já idosa, no médico, ela faz uma reflexão sobre a indissociabilidade entre pensamentos, palavras, ações, hábitos, caráter e destino.

Por fim, concordo quanto ao brilhantismo da interpretação de Meryl Streep, digna de um Oscar.