Search Results for "Tim Festival"

Stockholm Music & Arts (Dag 3)

Texto: Marcelo Costa

Fotos: Liliane Callegari (veja galeria)

Após cabular o segundo dia do festival para cuidar de uma virose que ameaçava dar cabo no fim de semana já na manhã de sábado (Beth Orton, nos vemos numa próxima oportunidade, ok) e ouvir uma tempestade castigar as janelas do hotel durante a madrugada seguinte, o domingo amanheceu nublado e emburrado. A previsão garantia que permaneceria assim o dia inteiro (com temperatura entre 20 e 28 graus), mas o sol contrariou as expectativas e surgiu bonito iluminando o Museu de Arte Moderna da cidade.

Acompanhado apenas de um violão e de suas histórias, Richard Thompson mostrou um pouco de sua história no palco do Stockholm Music and Arts para um público atento. Focando em sua carreira solo e pescando pérolas de sua parceria com Linda Thompson (como “Wall of Death”, já gravada pelo R.E.M.), Richard Thompson aprofundou as letras ao contar histórias sobre cada uma das canções que tocava e até presenteou o público com uma singela versão de “Genesis Hall”, do Fairport Convention. Um trovador em meio ao sol de Estocolmo.

Na sequencia, com pouco mais de 10 minutos de atraso devido à dificuldade de equalizar tanta gente no palco (o intervalo entre uma atração e outra no festival é de meia hora), os 12 integrantes da mítica Egypt 80 (banda que Fela Kuti montou nos anos 80 e que hoje em dia segue acompanhando seu filho, Seun, em gravações e shows pelo mundo) foram apresentados um a um e saudaram a lourada sueca bronzeada de sol com uma pancada energética de afrobeat que não deixou ninguém parado.

Oluseun Anikulapo Kuti foi convidado ao palco na sequencia e chegou chutando a porta: “Essa música é do meu disco novo e se chama “IMF”: International Mother Fuckers. Ela é dedicada ao FMI”. De sax em punho, o filho mais novo de Fela seguiu tarde adentro dando recados e fazendo o público sueco dançar e pensar mostrando que o legado do pai segue vivo. O bom público presente (cerca de 2 mil pessoas) tentou (como pode) seguir o ritmo das duas backings sedutoras, que rebolavam e instigavam a dança. Bonito de ver.

Magic Numbers, uma banda sempre eficiente no palco, foi a terceira atração do dia. Duas canções de “Alias”, o quarto disco da banda, que chega às lojas nas próximas semanas, apareceram no set list, e mostram que eles continuam românticos e melo(dio)sos, mas a apresentação conquistou a plateia, que após o suor gasto com Seun Kuti, admirou o Magic Numbers sentada na sombra e bebendo bastante café (um vício sueco). “Love’s a Game” e “Forever Lost” (com citação de “People Get Ready”) soaram belas.

Agradavelmente díspar, o line up que apresentava um trovador, uma banda de afrobeat e um grupo de rock inglês, reservava como surpresa um nome sueco (apadrinhado pela Sub Pop), o Goat, mistura empolgante de vodu, macumba, cantos afros e rock embalada por riffs psicodélicos (que ganham peso no momento cerimonial da canção), mais baixo, bateria e um mano batucando como se estivesse recebendo uma alma. Na frente, duas ensandecidas frontwomans. Todos mascarados. Um dos shows mais aplaudidos do dia.

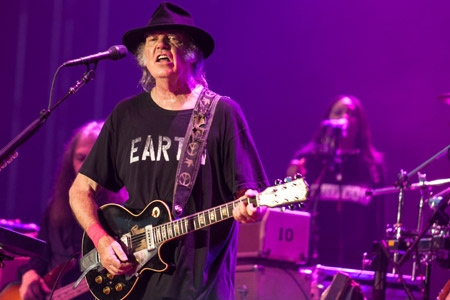

A honra de encerrar a terceira edição do Stockholm Music and Arts ficou a cargo de Neil Young, acompanhado da sempre barulhenta Crazy Horse. Show mais esperado do festival (os seis modelos de camisetas não só esgotaram na loja de merchandising como o público – a essa altura, umas 4 mil pessoas – exibia modelos variados de umas 10 turnês diferentes), Neil Young subiu ao palco às 20h50 (com o dia claro) para 2h20 de guitarras relinchando, dando coices e ameaçando a saúde auditiva da audiência (para felicidade geral).

A festa começou com uma versão encorpada de “Love and Only Love”, que começou apitando microfonia e carregou o publico por 10 minutos inesquecíveis de solos ensandecidos. O público ainda não havia se refeito da emoção, e “Powderfinger” surgiu galopante e fez a plateia flutuar por mais seis minutos. Apresentada pela primeira vez em 2001, ainda inédita, mas recuperada para essa perna europeia da tour 2014, “Standing in the Light of Love” soou tão bem ao vivo que, ao final da canção, o público continuou fazendo o coro do refrão.

Outras duas do disco “Ragged Glory”, de 1990 (“Days That Used to Be” e “Love To Burn” em uma versão de mais de 15 minutos), “Living With War” e “Name of Lave” (pescada de “American Dream”, o álbum da Crosby, Stills, Nash & Young de 1988) formam o meio do show e são a deixa para o momento solo acústico, que começa com uma versão de “Blowin’ in the Wind”, de Bob Dylan, e termina com uma singela versão de “Heart of Gold”. “Barstool Blues”, de um dos grandes discos de Neil, “Zuma” (1975), arranca sorrisos da alma.

O trecho final é aberto com “Psychedelic Pill” (faixa título do ótimo disco de 2012), ganha ares clássicos quando os primeiros acordes de “Cortez The Killer” cortam o céu agora escuro de Estocolmo por 12 minutos levitantes, e faz até os comportados suecos pularem ensandecidos gritando o refrão de “Rockin’ in the Free World”, a última. Neil volta no bis com uma música inédita escrita para esta turnê, “Who’s Gonna Stand Up and Save the Earth”, e a noite termina com os suecos gritando “Stand Up” por cinco minutos após a saída da banda. Inesquecível.

O saldo dos dois dias de shows da terceira edição do Stockholm Music and Arts foi mais do que positivo. Som impecável, serviços perfeitos (diversas barracas de comidas e bebidas variadas, água gratuita e banheiros e lixeiras em quantidade elogiável) e um line-up caprichado que tira o espectador da zona de conforto são ingredientes que merecem muitos elogios. Isso sem contar a boa dosagem em ações de marketing (várias espalhadas pela área do festival), que não desrespeitavam o espectador, foram o retrato de um ótimo festival num fim de semana especialíssimo.

Leia também:

– Stockholm Music & Arts (Dia 1) (aqui)

– Europa 2014: Diário de Viagem (aqui)

agosto 4, 2014 No Comments

Stockholm Music & Arts (Dag 1)

Texto: Marcelo Costa

Fotos: Liliane Callegari (veja galeria)

A pequena ilha de Skeppsholmen, no centro de Estocolmo, recebe desde 1980 o Stockholm Jazz Festival, e a partir de 2012 adicionou um novo festival em seu calendário: Stockholm Music & Arts, um festival de três dias que une música (as duas edições anteriores tiveram Marianne Faithfull, Patti Smith, Antony & The Johnsons, Prince, Billy Bragg, Rodriguez e Regina Spektor, entre outros) e artes (o festival acontece na área do Museu de Arte Moderna, o principal da cidade), com exposições, instalações e apresentações de artistas.

A escalação musical de 2014 reservou para o primeiro dia de sol intenso (que só foi dormir às 22h) uma seleção que parece ter agradado o público (com média de idade parece ser de 40 anos – ou mais), que apesar de não manifestar empolgação visível (a frieza sueca não é um mito), aplaudia com animo os artistas ao final das canções. O festival abriu as portas às 13h, mas o público só foi lotar o lugar (mas nem tanto: cerca de 2 mil pessoas numa área para o dobro disso) nas três últimas apresentações do dia no começo da noite de sol.

Quando a loura Alison Goldfrapp pisou no palco às 16h15 encontrou cerca de 500 pessoas na plateia, que acompanharam a diva londrina (e um quinteto todo vestido de preto – moda na cidade – com baixo, guitarra, bateria, teclados e… violino) num show muito mais calmo, bonito e introspectivo do que o do Planeta Terra 2011 (nenhuma música tocada no Brasil apareceu no show de Estocolmo). A base do repertório foi o álbum “Tales of Us” (2013), mas canções do ótimo “Felt Mountain” (2000) apareceram no set (“Paper Bag”, “Utopia” e “Lovely Head”).

Na sequencia, Linnéa Henriksson (se apresentando para o dobro de público do Goldfrapp) surgiu em um palco colorido (rosa, lilás e roxo) estilo Programa da Xuxa Perua acompanhada de um septeto e mostrando um som pop que faz muito sucesso por estes lados, mas cujos melhores momentos não serviriam como um lado D do Abba. Quarto lugar no Idol Swedish 2010, Linnéa Henriksson (uma Gaby Amarantos – antes do banho de loja da paraense – versão sueca) soa melhor nos vídeos (em que ela não grita tanto) do que ao vivo, mas o público atendeu quando ela pediu palmas.

A próxima a pisar no palco é uma das principais damas (ao lado de Siouxsie Sioux) do pós-punk britânico. Com bota preta até os joelhos, jeans, blusinha, colete preto, gravata lilás e 62 anos de boa forma, Chrissie Hynde mostrou as boas canções de sua enfim estreia solo, “Stockholm”, álbum gravado na cidade com produção de Björn Yttling (do Peter, Björn and John), que assina 10 canções em parceria com a eterna Pretenders – outras duas são divididas com Joakim Åhlund – “Acho que errei a pronuncia do nome dele… foda-se”, disse ao apresentar “Like In the Movies”.

De muito bom humor, Chrissie divertiu a plateia: “Eu estava no tram indo para o Museu Abba, pensando: Queria soar com eles, mas não ter o mesmo visual”. Lá pelo meio do show mandou “The Loner”, do primeiro disco de Neil Young (1969): “Vou tocar essa porque Neil não vai toca-la no domingo… mentira, é porque eu não vou estar aqui”. Faixas novas como “House of Cards” e “Dark Sunglasses” (com base que lembra “Meeting Paris Hilton”, do CSS) soaram ótimas ao vivo num show que ainda teve clássicos de sua banda como “Back in The Chain Gang”, “Don’t Get Me Wrong” e “I’ll Stand by You”.

Ainda com o dia claro (às 21h), o Television subiu ao palco para tocar “Marquee Moon”, uma das obras primas do rock and roll, na integra. Show mais aplaudido do dia (e não só porque a média de idade no palco batia com a do público), a apresentação do Television foi daqueles momentos de emoldurar e colocar na parede, desde o começo com “See No Evil” , “Prove It” e “Elevation” até as raras aparições de “Guiding Light” e “Friction” culminando numa versão de mais de 12 minutos da faixa título, com solos dissonantes de Tom Verlaine. Palmas, palmas e palmas.

Com jeitão de pequeno festival local (tal como o Norwegian Wood, de Oslo) e bastante caprichado no que diz respeito a comida, bebida e serviços (a água não só é gratuita como a produção deixa copos de plástico ao lado dos bebedouros), o Stockholm Music and Arts segue movido a cervejas, cidras e com promessa de sol forte no sábado e, para o domingo (e grande dia do festival), reserva Richard Thompson, Sean Kuti & Egypt 80, The Magic Numbers, GOAT e Neil Young & Crazy Horse. A coisa toda promete… muito.

agosto 1, 2014 No Comments

Prata da Casa #5: Cassino Supernova

Na quinta noite do projeto Prata da Casa 2014, os holofotes estavam sobre o quinteto Cassino Supernova, de Brasília. Com um bom álbum lançado na bagagem (“Na Estrada”, 2012), o Cassino Supernova me impressionou em duas potentes apresentações que vi da banda no Festival Casarão, em Porto Velho, em 2012 e 2013, uma delas gratuita em praça pública, um teste de fogo que a banda tirou de letra. No palco da choperia do Sesc Pompeia, no entanto, faltou algum pequeno ingrediente para que a Cassino Supernova repetisse o feito das apresentações anteriores e incendiasse o lugar com seu rock and roll honesto, mas a noite foi boa.

Com uma sonoridade menos suja (será a nova fase da banda?) e mais melódica, a Cassino Supernova foi conquistando o público aos poucos, com o vocalista João Victor (aka Gorfo) intimando os presentes a chacoalhar o corpo a cada intervalo enquanto a banda desfilava o repertório de seu primeiro álbum e testava algumas novas canções do vindouro segundo disco. Entre os destaques, a grudenta “Torta Alemã”, uma das minhas canções preferidas do primeiro disco da banda, e a participação do pessoal do Vivendo do Ócio, que subiu ao palco para uma versão desengonçada e divertida de “Back in Bahia”, de Gilberto Gil, e engrossar o refrão de “Cinco”, que encerrou a noite.

As fotos são de Liliane Callegari (mais aqui). Abaixo, dois vídeos

junho 17, 2014 1 Comment

Prata da Casa: Junho de 2014

Eis a programação do projeto Prata da Casa para junho de 2014, no Sesc Pompeia, três artistas que tenho um orgulho imenso de, junto ao Sesc, destacar para shows em São Paulo. Dois deles já vi ao vivo, e fiquei tão impressionado que, quando me deparei com o material deles, achei obrigatória a escalação no projeto. Diferente dos próximos meses, em que buscarei trabalhar um tema para nortear a escolha dos artistas que levarei para debater com o Sesc, o mês de junho (como o de maio) foi fechado sem uma preocupação temática, focando apenas na qualidade artística dos trabalhos recebidos pela curadoria.

A Coutto Orchestra de Cabeça, de Sergipe, eu tive o prazer de assistir no Festival LAB, em Maceió, em novembro de 2012, e naquela oportunidade (ainda sem ter lançado o álbum “eletro FUN farra”, disponível para download gratuito no site oficial da banda) eles fizeram um dos grandes shows do festival. Fiquei com aquela apresentação festeira (forró, tango, beats, empolgação) na memória, e sempre pensando que era uma pena eles nunca terem decido para o sudeste. Quem for à Choperia do Sesc Pompeia na terça, 03 de junho, de coração aberto, poderá viver uma noite inesquecível.

No dia 10 de junho será a vez da Cassino Supernova, sangue novo do rock brasiliense, que tive a oportunidade de conferir ao vivo duas vezes no Festival Casarão, em Porto Velho. O disco deles é ok, mas ao vivo o quinteto transpira adrenalina. Na primeira vez que os vi em Porto Velho, em 2012, num lugar fechado, achei o show extremamente competente, mas eles realmente me conquistaram com a apresentação do ano seguinte, ao ar livre e gratuita, para uma grande plateia que não tinha a mínima ideia de quem eles eram e o que tocavam. Os moleques não deixaram a peteca cair e arrebentaram.

Fechando o mês de junho, dia 24 (dia 17 não teremos Prata da Casa devido a um jogo do Brasil na Copa), Jennifer Souza traz para o teatro do Sesc Pompeia todo o intimismo e lirismo de seu álbum de estreia solo, “Impossível Breve”, lançado em 2013 (e disponível para download gratuito). Admiro muito o trabalho da banda em que Jennifer toca, a Transmissor (não a toa, o Scream & Yell disponibilizou o terceiro disco deles em maio, “De Lá Não Ando Só”), e essa admiração se amplia aos discos solo não só de Jennifer, mas também de Leonardo Marques (guitarrista da banda, baixe aqui). É um show que quero ver na primeira fila.

Espero pode ver vocês no Sesc Pompeia. O Prata da Casa acontece às terças, às 21h, com ingressos gratuitos distribuídos uma hora antes do evento. Prestigie.

maio 31, 2014 No Comments

Pete Townshend fala de Jimi Hendrix

“Durante uma das sessões de ‘A Quick One’, em outubro de 1966, conheci Jimi Hendrix pela primeira vez. Ele vestia uma jaqueta militar imunda, com botões de latão e dragonas vermelhas. Chas Chandler, seu empresário, me pediu para ajudar o jovem tímido a encontrar amplificadores adequados. Sugeri o Marshall ou o Hiwatt (então chamado ‘Sound City’) e expliquei as diferenças entre eles. Jimi comprou os dois, e, mais tarde, me recriminei por ter recomendado armas tão poderosas. Quando o vi pela primeira vez, não tinha a menor ideia de seu talento nem noção de seu carisma no palco. Agora, claro, sinto orgulho por ter desempenhado um pequeno papel na história de Jimi. (…)

Durante o inverno de 1966/7 ouvi ‘Forest Flower’, do saxofonista de jazz Charles Lloyd, em uma gravação de sua extraordinária apresentação no Festival de Jazz de Monterey, em setembro de 1966. ‘Forest Flower’, como a obra-prima dos Beach Boys, ‘Pet Sounds’, parecia perfeitamente ajustada aos novos tempos. Keith Jarrett era o pianista de Lloyd, e em dado momento do disco, começa a esmurrar o piano e a percutir as cordas. Senti que ali estava um músico totalmente de meu gosto, que tocava todo instrumento de maneiras despropositadas.

Keith Jarett e eu nascemos no mesmo mês, e suas interpretações geralmente me levam às lágrimas do tipo reservado para a solidão embriagada. Venderia minha alma para tocar como ele – e não faço essa declaração de modo superficial. Como muitos compositores, eu também ouvia jazz em busca de inspiração e ideias. Uma curta faixa de Cannonball Adderley chamada ‘Tengo Tango’ me deixou entusiasmado com seu poder dançante. (…)

Minha amizade com Eric Clapton havia se aprofundado graças às nossas saídas juntos para prestar homenagem a Jimi Hendrix, que naquela primavera vinha fazendo seus primeiros shows sensacionais em Londres. Jimi testava algumas de suas primeiras ideias de letra nos shows. Um amigo de Eric, o pintor e designer Martin Sharp, o ajudava a compor as canções, e suas letras eram muito ambiciosas e poéticas. Surpreendido entre dois grandes talentos emergentes da composição, senti-me desafiado a evoluir.

Ver Jimi tocar também foi desafiador para mim como guitarrista. Jimi tinha os dedos ágeis e experientes de violinista de concerto; era um verdadeiro virtuose. Eu me lembrava de papai e sua prática incansável, o tempo que ele levou para chegar a um nível em que podia tocar tão rápido que as notas formavam um som único. Mas com Jimi havia algo mais: ele casava o blues com a alegria transcendente da psicodelia. Era como se tivesse descoberto um novo instrumento em um novo mundo de impressionismo musical. Ele se superava no palco e parecia poderoso e másculo sem agressividade.

Era um artista hipnotizante, e hesito em descrever o quanto era fantástico vê-lo tocar, porque realmente não quero levar sua legião de fãs mais jovens a sentir que perdeu a grande chance de testemunhar aquele talento. Eu perdi a chance de ver Charlie Parker, Duke Ellington e Louis Armstrong. E se você perdeu a chance de ver Jimi ao vivo, saiba que perdeu algo muito especial. Vê-lo em carne e osso deixava claro que se tratava mais do que um grande músico. Ele era um xamã, e parecia que uma luz colorida cintilante emanava das pontas de seus longos e elegantes dedos enquanto tocava. Quando fui ver Jimi tocar, não tomei ácido, não fumei maconha e não bebi, por isso posso relatar com precisão que ele operava milagres com a Fender Stratocaster para destros, que ele tocava virada de cabeça pra baixo (Jimi era canhoto).

A chegada de Jimi Hendrix em meu mundo aguçou minha necessidade musical de estabelecer algum território legitimo. Em alguns sentidos, a interpretação de Jimi tomou empréstimos da minha – o feedback, a distorção, a guitarra teatral –, mas seu gênio artístico reside em como ele criou um som todo próprio: soul psicodélico ou o que chamarei de “blues impressionismo”. Eric Clapton estava fazendo algo parecido com o Cream e, em 1967, a banda Traffic, de Stevie Winwood, lançaria ‘Mr. Fantasy’, levantando outro desafio incrível. Os músicos à minha volta estavam realmente decolando em uma nave espacial colorida, ascendente, abastecida pelas novas criações de Jimi, Eric e Stevie – e, no entanto, as canções psicodélicas de Jimi, Eric e Stevie ainda se mostravam profundamente enraizadas no blues e no R&B. (…)

Lembro-me de ter ido a um almoço encontrar Barry e Sue Miles. Barry era fundador da Indica Bookshop, um estabelecimento radical que vendia livros e revistas relacionados a tudo que era psicodélico e revolucionário. Ali conheci devidamente Paul McCartney, com sua então namorada, Jane Asher. Paul tinha ajudado a financiar a Indica e parecia muito mais politizado que qualquer outro músico de minhas relações. Era lúcido e perspicaz, bem como charmoso e essencialmente gentil. Jane era bem-nascida, muito educada e de uma beleza estonteante; por trás de seu recato exterior ardia uma personalidade forte, o que a equiparava a seu famoso namorado.

George Harrison chegou um pouco mais tarde com sua namorada, Pattie Boyd, que era franca e simpática. Tinha o tipo de rosto que a gente só via em sonhos, animado por uma vontade evidente de que todos gostassem dela. Karen (minha namorada) estava comigo e, pela primeira vez, me senti parte da nova elite da música pop londrina. Ela, curiosamente, parecia mais à vontade que eu.

Vi Paul novamente no Bag O’Nails, no Soho, onde Jimi Hendrix fazia um show comemorativo de retorno à cidade. Mick Jagger chegou, ficou um pouco e depois se foi, imprudentemente deixando Marianne Faithfull, sua namorada na época. Jimi se aproximou dela de mansinho após sua apresentação impactante e ficou claro, pelo modo como os dois dançavam juntos, que Marianne tinha as estrelas do xamã em seus olhos. Quando Mick voltou para buscar Marianne, deve ter se perguntado a razão de tantos risinhos abafados. No final, o próprio Jimi dissolveu a tensão, tomando a mão de Marianne, beijando-a e pedindo licença para vir falar comigo e com Paul. Mal Evans, o adorável roadie e ajudante dos Beatles, virou-se para mim e deu um grande e irônico sorriso ‘liverpooliano’: “Isso é o que chama trocar cartões de visita, Pete”.

Trecho de “A Autobiografia”, de Pete Townshend

Leia também:

– Pete Townshend: uma batalha entre o velho e o novo (aqui)

– Keith Richards: Gostar ás vezes é melhor do que amar (aqui)

– Marianne Faithfull: Drogas, Sexo e Mick Jagger (aqui)

– Alex Ross: “O minimalismo e o rock and roll” (aqui)

– Keith Richards, Rolling Stone Alone (aqui)

– Gram Parsons por Keith Richards no livro “Vida” (aqui)

janeiro 30, 2014 No Comments

Anos 70: Três shows históricos no Brasil

Phono 73 foi um festival de música realizado no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, de 11 a 13 de Maio de 1973, com participação de Jorge Ben, Elis Regina, Raul Seixas, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso e outros.

Show de inauguração do Teatro Bandeirantes, em São Paulo, realizado no dia 12 de agosto de 1974, com apresentações de Rita Lee, Tim Maia, Elis Regina, Chico Buarque e Maria Bethânia.

Hollywood Rock I, realizado em 11 de janeiro de 1975 no campo do Botafogo, no Rio de Janeiro, com shows de Rita Lee e Tutti Frutti, Vimana, O Peso, Erasmo Carlos, Celly e Tony Campelo e Raul Seixas

janeiro 6, 2014 No Comments

Os Melhores de 2013 do Guia da Folha

A edição do Guia da Folha que circula hoje com a Folha de São Paulo traz os melhores de 2013 na categoria “Eventos” segundo votos da crítica especializada e do público. Na categoria Show Internacional não teve pra ninguém: Bruce Springsteen levou fácil o prêmio de show do ano, segundo a crítica, já que o público preferiu a apresentação do Hanson.

Na categoria Melhor Filme Internacional, “Azul é a Cor Mais Quente” foi o campeã mesmo sem ter sido o filme preferido dos cinco votante, enquanto “O Som ao Redor” levou fácil o prêmio de Melhor Filme Nacional – pessoalmente acho os dois filmes muito bons, mas nenhum deles me surpreende a ponto de estar numa lista de melhores (mas votação é isso: discussão).

Este é o terceiro ano consecutivo que participo da enquete do Guia, e gosto muito da votação por abrir um pequeno espaço para que cada um dos votantes fale um pouco sobre o motivo do seu voto. Neste ano, palpitei nas categorias de Melhor Show Nacional (cinco votantes, 15 shows diferentes!) e Melhor Festival – votos abaixo. A votação completa você confere aqui.

Leia também:

– Melhores do Ano do Guia da Folha 2012 (aqui)

– O melhor Planeta Terra dos últimos anos, por Mac (aqui)

– Lollapalooza Brasil 2013 corrige erros, mas precisa melhorar (aqui)

– Três vídeos: Jair Naves no Sesc Belenzinho, por Mac (aqui)

– Apanhador Só: noite claustrofóbica em São Paulo, por Mac (aqui)

dezembro 27, 2013 No Comments

Entrevista ao Verdades Particulares

Entrevista concedida a Bárbara Bom Angelo (setembro de 2011)

Texto curto, rápido e direto. De preferência com fotos mil. Esse é o padrão em que querem, há tempos, amarrar a internet. Só que tem vezes que você quer algo com mais sustância, sabe? Tipo comida de mãe? Você quer ler impressões mais profundas de um disco, um show, um filme ou um livro e para isso não ter que correr para um jornal ou revista. Afinal, você quer agora – é o mal dessa nossa geração instantânea.

Quando essa vontade bate, o lugar para onde vou de olhos fechados é o Scream & Yell, site de cultura pop que já está em seu décimo primeiro ano de vida. Antes de estabelecer casa no mundo digital, o S&Y era um fanzine de papel e tinta que rodava feliz pelas ruas de Taubaté, interior de São Paulo. Ele vinha cheio de textos sobre música, filmes e comportamento e se manteve assim até mesmo quando mudou de mídia definitivamente em 2000. O editor Marcelo Costa resolveu vir para a capital paulista de vez e não mais restringir todo aquele conteúdo bacana a uma só cidade.

Gosto de imaginar o Marcelo como um Rob Gordon tupiniquim. Rob, para quem não lembra, é o personagem principal de Alta Fidelidade, do Nick Hornby, que é viciado em música e em fazer listas de tudo o que for possível. Quem frequenta o blog pessoal do Marcelo sabe bem do apreço que ele tem pelo escritor britânico e também em bolar os seus próprios Top 5, que ficam sempre em destaque e acabam servindo para mim como uma espécie de guia. Mas atenção, ele garante ser bem mais confiante que Rob e outros tipos de Hornby.

Eu tendo a concordar com ele, ainda mais depois de gentilmente aceitar dar a entrevista que você confere abaixo ao Verdades para contar um pouco mais do S&Y e de si mesmo.

Essa é a vida que você sempre quis? Escrever sobre o que gosta, viajar bastante, ir a vários shows… Está faltando algo?

Eu tive um pouquinho de sorte no trajeto até agora (e vou precisar de mais um tantinho para prosseguir), mas quando olho para trás fico muito feliz com tudo o que aconteceu. Ainda assim tento não pensar tanto no que aconteceu e sim no que vai acontecer. É uma metáfora interessante: quando observo o tanto que caminhei, me sinto feliz e realizado; quando penso no tanto que ainda falta para caminhar, parece que não sai do lugar. A vida segue…

Como fazer para não perder o tesão editando há 11 anos o mesmo site?

E quem disse que eu não perco? Existem dias ruins, em que a vontade de abandonar tudo é enorme. Deletar e-mail, Facebook, Twitter, largar o site e… sair por aí sem rumo, lenço e documento. Felizmente existem dias bons, em que um bom texto me faz sentir que, sim, vale a pena continuar fazendo o que eu faço. Sigo balançando entre os dois extremos e… risos… parece outra metáfora da minha vida.

?O Scream & Yell vai na contramão do que muitos acreditam ser o que funciona na internet: textos curtos. Por lá, a gente encontra entrevistas, críticas e reportagens bem longas. E dá mais do que certo. Por quê?

Eu não tenho a resposta, mas acredito que existem pessoas interessadas em conteúdo, em algo mais elaborado, profundo, irônico. Quando começamos só queríamos provocar, sabe. Fugir do lugar comum. Fazer algo que a gente gostasse realmente sem precisar seguir algum hype. E conseguimos um espaço de que me orgulho. No entanto, um tempo depois apareceu gente escrevendo textos longos, então inverti a provocação tentando resenhar discos em 500 e 1000 toques. Provocar é essencial. Tirar o leitor (e você mesmo) da zona de conforto. Isso me interessa.

Como dar conta de tudo o que você precisa ouvir, ler e assistir? Como não deixar as coisas que você mais gosta virarem obrigação?

Algumas coisas acabam virando, inevitavelmente, mas o que me salva ainda é um bom disco, um bom filme, um bom livro, uma boa foto. Quando algo bom toma a alma da gente, a obrigação passa a ser falar disso, estender o entendimento, contaminar outras pessoas. Não é uma obrigação – no sentido negativo do termo – escrever 11 mil toques sobre o disco do Decemberists. Eu preciso escrever do disco porque quero que pessoas que não o conhecem, o descubram. Se vou dormir às 5 da manhã em uma viagem porque eu queria escrever sobre o que aconteceu naquele dia é porque quero que essa pessoa que lê participe da minha experiência e tenha, assim, vontade de ter a dela.

Qual banda anda consumindo seus ouvidos ultimamente? Está ansioso por algum show que vai rolar em breve?

Tenho tentado não ouvir Decemberists (risos), mas é tão difícil. Sobre shows, tenho pensado bastante no Pearl Jam. Acho que será especial. Mas se tivesse que escolher um seria o show gratuito que o Arcade Fire fará em Montreal, 22 de setembro, encerrando a turnê “The Suburbs” em casa. Tem tudo para ser histórico.

?O que você faz só para você?

Vejo filmes (muitos), ouço discos (muitos também), leio livros (poucos) e bebo cervejas (não muitas… risos). De vez em quando cozinho… bem de vez em quando.

Acompanho muito o desenvolvimento dos seus roteiros de viagem, especialmente porque eu adoro fazer o mesmo. Qual a próxima?

Não há nenhuma desenhada neste momento, mas pequenos prováveis roteiros. Por exemplo: estou pensando em ir ao cruzeiro do Weezer, em janeiro, e descer de lá para a casa de um amigo na República Dominicana passando pelo Haiti e por Cuba. Não deve acontecer, mas é uma ideia. Outra envolve a Escandinávia (incluindo San Petersburgo). Há ainda uma viagem de carro pela Itália, a necessidade de conhecer Portugal e a vontade de ir ao Fuji Rock Festival, no Japão. Ou seja: são vários roteiros que se adaptam a oportunidade do momento.

Quais são os lugares que você visitou que roubaram seu coração?

Veneza é a número 1, e acredito que o texto sobre a cidade assinado pela Cathy Newman, editora especial da National Geographic, pesa no olhar poético que tenho sobre a cidade. Mas só um pouco: bastou olhar as casinhas empilhadas sobre o mar da janela do avião para o coração derreter. Santorini também é algo inacreditável. Praga, Paris e Amsterdã são mais táteis, mas não menos apaixonantes. Por fim, Cork – pelo folk irlandês.

?Em que lugar de São Paulo você encontra um pouco de Taubaté, a cidade onde cresceu?

Eu nasci em uma maternidade no Belenzinho, pois, segundo minha mãe, não havia nenhuma na Mooca, onde morávamos na época. Fui para Taubaté com cinco anos e cresci olhando a vida com olhar de interior. Mas meu coração sempre bateu por São Paulo. Então, hoje em dia, só encontro Taubaté quando pego no telefone para falar com a minha mãe, a minha irmã e a minha sobrinha. Sempre fui São Paulo, mesmo quando não estava aqui.

?O que tem de paulistano em você?

O jeito meio workaholic de ser, talvez. Sinceramente, não sei. Paulistano é meio blasé porque se acostumou a ter acesso a tudo (e isso é um grande defeito), então não se importa em perder um show ou um filme hoje, “porque semana que vem tem outros shows e filmes”. O bom de viver em uma cidade de interior é aprender a valorizar a necessidade. Ir ao cinema e não ter filme nenhum para ver (mas não perder de maneira alguma quando aparecer algo interessante). Será que sou paulistano mesmo? Certa vez, em uma troca de cartas com uma amiga carioca, escrevi:

De resto, tudo bem. É impressionante como essa poluição toda me faz bem para alma.

E ela: Meu Deus, os paulistas realmente não são deste planeta. Isso é porque você não mora no Rio: eu vejo o mar e o sol e a lagoa e a montanha todos os dias… todos os dias Deus me lembra que estou viva.

Não sei se tenho algo de paulistano realmente, mas me emociono todas as vezes que o piloto do avião diz que o pouso na cidade está autorizado e as casas e prédios começam a crescer e se multiplicar pela janela do avião até o infinito. Sei que estou em casa.

Não podia deixar Nick Hornby de lado nesta entrevista. Tirando Alta Fidelidade, qual o seu livro preferido dele? Você se vê um pouco em Rob Gordon ou em algum outro personagem?

“Um Grande Garoto” ocupa a posição número 2, mas “Juliet Naked” mexeu bastante comigo também. Acho que, de tudo que ele escreveu, só não gosto mesmo da segunda metade de “Uma Longa Queda”. E eu devo ter coisas mínimas de vários personagens, mas não acredito que tenha um em especial que me absorva por inteiro. Não sou tão confiante, mas ainda assim sou mais confiante que os personagens dele (risos). Ou ao menos acho…

E falando em livros e Nick Hornby… Nos seus Top 5 do Calmantes com Champagne falta uma lista de livros. Qual o ranking do momento?

Não tenho lido tanto, sabe. Isso é algo que São Paulo tirou de mim: o prazer silencioso da leitura, algo que sobrava nos anos em Taubaté. Mas se eu tivesse que levar cinco livros para uma ilha deserta, eu iria roubar na contagem e incluir “O Tempo e o Vento”, do Érico Veríssimo (sim, os sete volumes, mas se você insistisse muito que eu não poderia levar tanto peso, eu deixaria os dois volumes relativos ao Arquipélago), “As Obras Completas”, do Oscar Wilde (parece muito, mas é só um volume gordinho em papel bíblia), “O Chão Que Ela Pisa, de Salman Rushdie”, “O Macaco e a Essência”, de Aldous Huxley e os dois volumes pequeninos de comédias, tragédias e sonetos, de Shakespeare (na edição marrom da editora Abril, de 1981). Esses cinco livros me fariam feliz até o fim dos tempos. Se você fosse boazinha eu pediria, ainda, “Crime e Castigo”, de Dostoievski, uma coletânea de poetas franceses do século XIX (organizada por José Lino Grünewald e lançada pela Editora Nova Fronteira em 1991) e a coleção “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust (que está completa aqui na minha estante, mas que ainda não li). Droga, não inclui a coletânea “Seleta”, da Lygia Fagundes Telles nem as três coletâneas de tirinhas sobre Deus, do Laerte, e nada do Manoel de Barros… Posso levar 10?

novembro 13, 2013 No Comments

Entrevista: Manual do Jornalismo Musical

por Adriano Oshiro, outubro de 2013

Existem algumas maneiras de medir o sucesso na internet. Número de visitas, quantidade de menções, conteúdo relevante, etc. Agora, junte tudo isso e ainda seja convidado a falar de seu projeto digital ao lado do editor de um dos jornais mais importantes do mundo. Esse é o caso do Marcelo Costa, criador do Scream & Yell.

Nascido em São Paulo, mas crescido em Taubaté, Costa começou a escrever um fanzine de cultura pop nos anos 90, quando ainda fazia faculdade de Publicidade. Leitor assíduo da Bizz, NME, Ilustrada e tudo quanto fosse publicação cultural da época, o jovem estudante distribuía as revistas, que fazia com a ajuda de um colega, pelo campus da universidade e ainda enviava um exemplar para os jornalistas que costumava ler nas suas publicações favoritas.

Justamente por meio dessa divulgação, foi convidado a trabalhar em São Paulo, no IG, em 1998. Ao chegar na capital, levou o fanzine impresso para a web e, desde então, toca o projeto falando de música, cinema e até sobre cerveja e viagens, já que não se limita a abordar nenhum assunto que considere interessante.

Desde que migrou para a internet, o publicitário com alma de jornalista foi repórter, editor e designer do Scream & Yell. Mas, com o site crescendo e ganhando cada vez mais espaço, começou a receber colaborações de várias partes do país. Alguns colaboradores chegaram a ser tão freqüentes que acabaram se tornando parte integrante do Scream e amigos pessoais de Costa, porém, no dia a dia, é ele quem toca o projeto.

O Scream sempre foi desenvolvido paralelamente a outros trabalhos do autor, que também passou pela redação do Notícias Populares, IG e Terra, além de colaborar para as revistas Rolling Stone Brasil, Billboard e GQ. Ainda assim, o hobby nunca deixou de ser levado a sério e, raramente, fica sem atualização.

Antes de ter um domínio próprio na web, o Scream fazia parte da plataforma HPG, um dos maiores sites de hospedagem gratuito, da época. Entre 1998 e o início dos anos 2000, a maioria dos fanzines impressos começaram a se digitalizar, aproveitando as facilidades que as plataformas de gerenciamento de conteúdo ofereciam, o que permitiu que todos pudessem criar o próprio site ou blog rapidamente.

Desde o início do projeto, Marcelo Costa teve uma preocupação em manter uma linha jornalística, contextualizando informação e oferecendo entrevistas e reportagens. As opiniões mais pessoais, o autor passou a deixar no blog Calmantes com Champagne, o que não impede que muitos conteúdos publicados ali possam ficar em destaque na capa do Scream e vice-versa.

Do fanzine ao projeto digital já se vão mais de 15 anos. A recompensa disso tudo? Ganhar um público fiel, amigos e reconhecimento profissional pelo trabalho. Em 2010, foi convidado a participar de um seminário no Itáu Cultural, com Alex Needham, editor de cultura do The Guardian. Na ocasião, o blog e o jornal ficaram lado a lado para falar sobre como construir narrativas utilizando as novas tecnologias (veja o vídeo da palestra).

Hoje, com 43 anos, o jornalista deixou o trabalho fixo, no portal Terra, para tirar férias da jornada dupla. Entre um trabalho freelance e outro, pela primeira vez, Costa pode se dedicar ao site em tempo integral e tem a chance de pensar no futuro do Scream e, quem sabe, rentabilizá-lo, como contou na entrevista a seguir.

Como foi a ideia de deixar de fazer o fanzine impresso e ir para a internet?

Quando eu publicava opiniões em um site chamado Ivox, ainda em Taubaté, fiz amizade com um cara que lia os meus textos. O portal era um site de avaliação, você via um filme e escrevia uma resenha. Então, logo quando vim para São Paulo, fomos tomar uma cerveja e levei meus fanzines para ele e, uma semana depois, o cara disse que gostou e me perguntou se eu nunca tinha pensado em colocá-los na web. Tinha acabado de chegar na cidade e, por mais que já usasse a internet na faculdade, não era uma coisa que eu tinha muita facilidade. Mas, ele acabou fazendo um site para mim, no HPG, e me ensinou a publicar textos lá. Praticamente todo mundo que tinha fanzine em papel começou a migrar para a internet, nessa época. O meu foi mais um acaso. Talvez, se o cara não fizesse o site, eu tivesse chegado sozinho em algum momento, mas ele adiantou o processo em pelo menos um ano. E como era uma coisa nova, já que haviam poucos sites na época, o negócio tornou-se muito grande. Comecei a ter entre 20 e 30 colaboradores, mesmo o Scream tendo um layout completamente assustador (risos). Tinha duas capas, que trocavam minuto a minuto, então, um conteúdo ficava em um minuto par e dava lugar para outro no minuto ímpar. Era umas dessas coisas absurdas que a gente testava para brincar com a ferramenta (risos).

Depois do HPG, como você passou para WordPress?

Eu uso wordpress desde 2007, mas ele já é “.com.br” desde de 2003. Nessa época, eu trabalhava na redação do IG de manhã e no Notícias Populares tarde e noite. Chegava meia noite em casa e ficava até as seis da manhã tocando o site. O Scream já estava “grande”, concorrendo a prêmios, mas era muito exaustivo. Até anunciei que ia acabar, mas recebi centenas de e-mails reclamando. Naquele tempo, você saia para um show do universo indie e todo mundo conhecia o site. Fiz muitas amizades e muita gente pediu para eu não desistir. Acabei parando apenas por um ou dois meses e pensei, bacana, se as pessoas querem, vou voltar e fazer uma coisa legal com isso. Desde aquele tempo ele está no ar, mas, às vezes, fica sem atualizações devido ao tempo escasso para fazer as coisas.

Você é o único editor do Scream & Yell. Nunca pensou em formar uma equipe fixa?

Não. Até tive uma experiência com colaboradores em 2005 e 2006, com dois subeditores frequentes., o Diego Fernandes, do Rio Grande do Sul, e o Leonardo Vinhas, de São Paulo. Era uma época em que o site estava tendo muitas atualizações, tinha muito material chegando e muitas bandas novas procurando a gente, apesar que, hoje, o nível é maior ainda. Daí sugeri para os dois serem os subeditores do site. Eles aceitaram e fizemos essa experiência entre seis e oito meses. O problema todo é que sociedades são fadadas ao fracasso. É um casamento que uma hora as pessoas vão se separar. Todos os principais sites daquela época acabaram, com exceção do Scream & Yell e do Trabalho Sujo… exatamente porque o Trabalho Sujo é o Alexandre Matias que, de vez em quando, aceita alguma colaboração, e o Scream & Yell, que sou só eu.

E você recebe colaboração, mesmo sem pedir. Não tem um espaço no seu blog que você pede, certo? As pessoas mandam voluntariamente?

Uma coisa que me orgulho é de nunca ter pedido, e não é um orgulho do tipo “sou fodão”, muito pelo contrário: é um orgulho das pessoas chegarem ao site e tomarem a iniciativa de compartilhar um tempo delas com outras pessoas. Tem muita gente que colabora para o site que nem conheço pessoalmente. Mas há pessoas que já tenho liberdade de pedir. Por exemplo, me oferecem uma entrevista com o Interpol, aí acabo sugerindo para algum colaborador que queira fazer. Há uma ideia do Scream & Yell ser uma diversão, não uma obrigação. Acho que seria divertido conversar com um ídolo em uma posição de jornalista. Então, se alguém me procurar dizendo que gostaria de entrevistar tal cara, vou tentar conseguir essa entrevista e faço o possível para rolar para o site.

Esses colaboradores te mandam uma pauta ou eles já enviam o texto pronto?

Muitos me mandam o texto pronto. Em média, 50 ou 60% me enviam o texto perguntando se cabe publicar. Outros chegam, assim, “escrevi para o meu blog, mas ficou tão bacana que eu acho que dá para publicar aí”. Tem muita gente que pergunta, “alguém vai escrever sobre o Nick Cave?”, num processo próximo ao de oferecer pauta, e a gente vai encaixando. Alguns temas eu debato, mas sem limitar. O Scream & Yell sempre foi uma provocação do tipo, “por que vocês estão publicando isso?”. Não tem restrições. Uma vez alguém falou assim, “por que vocês não falam de rap?”. Cara, o André Caramante foi colunista do Scream & Yell no começo. Todo mundo sabe quem ele é agora, mas ele escreveu de 2001 a 2003 para o site. A gente não tem essa coisa de “não posso falar de dança”. Há textos de dança no Scream, de teatro. Desde que esteja bem escrito e seja uma coisa um pouco mais aberta, porque é um público grande que vai ler e precisa ter umas chaves para entender tudo. Se for um texto bom e perfeitamente adaptável, cabe.

O que é adaptar um texto para o Scream & Yell?

O site tem um padrão jornalístico, um jeito de falar que é quase primeira pessoa, mas a primeira pessoa não aparece. Discordo completamente quando alguém fala que o jornalismo é impessoal, não tem como. Se você fizer uma entrevista com o Supla, por exemplo, vai sair uma coisa, se eu fizer, vai sair outra. E isso deriva do conhecimento que nós temos, que são coisas pessoais. Então, tem coisas que cabem, tem coisas que não. Tem textos que me mandam e eu transformo tudo em terceira pessoa, e falo, “olha, dá para publicar assim. Do jeito que estava, você pode publicar em um blog pessoal”.

Os textos do Scream & Yell têm limites de caracteres?

Não, quanto maiores, melhores (risos). Tem um mínimo de toques, menos de 3.000 não entra. Eu sempre tive a intenção de provocar o leitor. No começo eram textos de 10, 15, 20 mil toques. O texto do diário de viagem do Leonardo Vinhas tem 27 mil toques, a entrevista com o Romulo Fróes tem quase 30 mil, com o Helio Flanders também. Eu sempre tento que seja no mínimo três mil e no máximo, a vontade (risos).

Você costuma acompanhar o número de visitantes do Scream?

Sim, diariamente. Tenho por volta de quatro e cinco mil visitantes diários, dá uma média de 45 mil visitantes únicos no mês.

Como foi o crescimento das visitas ao longo dos anos?

Depende do período. O recorde foi em dezembro do ano passado, que deu 68 mil visitantes únicos. No começo eram 300, 500 leitores. Só a classe indie lia mesmo. Hoje tem muita gente nova chegando e conhecendo. O Scream não tem amarras, você pode usar palavrão se ele valer a pena ser usado, ao contrário de uma grande redação, que você nunca vai poder fazer isso.

Você escolhe pautas se baseando nos seus leitores e no que poderá dar mais visualizações?

Não. Tenho uma birrinha das coisas fáceis. Quando falo mal de algo é porque eu preciso falar. Não para provocar ninguém. Gosto de provocar o leitor para tirá-lo de uma zona de conforto, me agrada muito fazer o cara pensar nos motivos de eu falar bem de tal disco e não do outro. Mas o acesso fácil não me agrada. Acho que é um leitor que vai e não volta. Mas há muitos textos polêmicos no Scream. Muitos. Desde os dez piores discos do rock nacional até textos de festivais. Só que tento sempre puxar para uma análise crítica. No Lollapalooza, por exemplo, não interessa só ir e falar como foram os shows. Interessa o resto, o entorno. Entretenimento não é só o momento em que você está ali. Se você ver um show no Lollapalooza, no Coachella ou no Primavera Sound, o que cerca você é o que vai dizer se você vai gostar daquilo. Muita gente adora o Coachella, porque o entorno é uma vibe tão boa, te joga tão para cima que, quando você está no show, você já está extasiado. Muita gente vê um show no Brasil e fica puto porque o entorno é uma porcaria. Então isso influencia. E isso me interessa muito mais do que saber se o show foi bom ou ruim.

Falando nessa questão de festivais, o Luiz Cesar Pimentel criticou a cobertura desses eventos. O que você achou disso?

Acho que nesse caso do Pimentel houve, também, uma raiva implícita porque ele foi barrado (o que já aconteceu comigo, e agi praticamente como ele, reclamando). Jornalismo é uma coisa sensacional, só que é uma pena que o público não saiba o que acontece por trás dele. É interessante você pensar por que a Folha de São Paulo colocou uma noticia na frente e o Estadão colocou outra. Cada um puxa por um gancho. Então, é legal saber por que ele [Pimentel] pegou no pé, mesmo tendo coisas interessantes naquela crítica. Mas, tem um comentário sensacional do Pedro Só, na comunidade da Bizz sobre esse texto, que daí você percebe que tudo depende. A equipe da Rolling Stone, por exemplo, leva cinco pessoas para cobrir um festival. Uma grande revista não é como o Scream & Yell, que só fui eu e uma fotógrafa. Neste caso, você vai ficar na pista o dia inteiro, porque você é só um. A Rolling Stone tem cinco repórteres, daí um vai cobrir dois shows, outro mais dois e assim por diante. A pessoa, de repente, nem queria estar ali, só que ela tem que estar por que ela tem que trabalhar. Então, onde ela vai ficar quando não estiver cobrindo? Na sala de imprensa. O resto do tempo ela vai ficar lá porque ela não quer ver os outros shows, não interessa para ela. Por outro lado, a gente sofre de um mal sério na assessoria brasileira, há muita represália. Se você falar mal, o cara não vai te credenciar. Muito embora, credenciar não é um favor que ele esteja fazendo para você. É um dever. Só que aqui as pessoas não veem assim, mas como se você estivesse pedindo um favor. Então, vai ter o cara que vai ganhar o ingresso e só vai falar bem, assim como vai ter o outro que não vai ganhar e só vai falar mal. Tem sempre pesar o lado crítico. Você tem que saber a dificuldade que é fazer um show no Brasil, não dá, por exemplo, para você criticar a organização e falar do metrô. O metrô não é um problema da produtora, é um problema da prefeitura. Tem erros que são cometidos pela assessoria, outros pela produtora e outros pelo próprio jornalista. Mas, de fato, precisamos discutir assessoria no Brasil à sério.

Você recebe muitos convites de assessorias de imprensa, discos e convites para shows?

Discos, relativamente. Muito mais de banda nova. Convite para assistir show eu recebo bastante. Tem muita gente que me manda coisas que eu vou ouvir só dois ou três meses depois. O compromisso que tenho é comigo e por mais que eu saiba que o artista está fazendo uma coisa nova e interessante, eu preciso lidar com o tempo que eu tenho. Sou muito mais movido por uma necessidade de exposição de ideias do que por trabalho. Se escrevo sobre o disco do The Decemberists, por exemplo, é por que eu precisava falar para as pessoas que aquele disco era sensacional.

A maioria das resenhas são motivadas pelo seu gosto pessoal?

Sim, bem provavelmente, para o bem e para o mal. Talvez com filmes eu tenha mais uma relação jornalística do que com música. Música não tenho essa pretensão, nem essa piração de ouvir a última música que vazou. O Scream sempre foi um dos últimos a escrever os textos, e sem nenhuma preocupação. Eu sei que as coisas que importam vão estar ali e não ligo para a concorrência. Acho que ninguém procura novidades no Scream & Yell, a pessoa procura uma boa ideia.

Você recebe muitos comentários de leitores?

Muita gente me escreve coisas assim, “o que você achou do disco do Nick Cave?”, “o que achou do disco dos Strokes?”…

Mas as pessoas procuram saber a sua opinião sobre o disco? Porque muita gente contesta a relevância de uma resenha crítica diante das novas mídias.

Sim, e eu acredito que isso vá acontecer cada vez mais. Chegamos em um momento em que o jornalista é, principalmente, o cara que vai selecionar o que as pessoas vão ouvir. Antigamente, ele tinha que fazer isso porque os discos não chegavam para as pessoas. Agora não. No meio de tantos discos, ele tem que dizer, “ouve isso aqui”. É a função de curadoria. Se 100 discos vazaram no último mês, ninguém vai conseguir ouvir os 100, além de nós, os malucos que escutam discos para caramba. Acho que a função do jornalista vai ser essa de filtrar, nós caminhamos para isso. É muita coisa para as pessoas, que não ouvem tanta música com a febre que a gente ouve, conseguirem acompanhar. Então, elas vão esperar alguém que avise qual é a nova banda legal.

Por que você acha que o Scream faz tanto sucesso?

Não é tanto sucesso assim, mas tem um certo respeito. Eu lembro que uma vez ouvi de um jornalista, “na internet o parágrafo é dividido em três, os textos têm que ser curtos, as pessoas não querem ler muito, etc, etc”. Mas no Scream & Yell as pessoas entram para ler textos grandes. Quando a gente começou a fazer 500 toques, a galera começou a reclamar. O público entra no Scream porque gosta do site e quer ideias para pensar. Acredito muito na vontade que as pessoas têm de ler. Talvez, não a grande maioria, mas é um público interessado e interessante.

O layout que você usa é gratuito?

Sim, o free do WordPress, que peguei e remodelei para deixar com a cara do Scream. No original, não tem aquelas quatro fotos em cima, que eu coloco na mão, no HTML.

Quais outros blogs e sites de música você costuma acompanhar?

Leio a Popload, porque adoro o Lúcio. Temos gostos diferentes, mas respeito muito o que ele faz, ele tem umas sacadas muito bacanas. Gosto muito do Floga-se, que é um cara novo na web, está aí há um ano e pouco, e tem uma opinião fortíssima, dá muito a cara a tapa e não pede credencial: ele prefere pagar o ingresso para ter isenção crítica. É interessante! O Na Mira do Groove, do Tiago Ferreira, um cara que faz umas coisas que fogem dos indies, de ficar babando por Toro y Moi. Ele é um pouco mais profundo do que isso. O Matias, do Trabalho Sujo, que é um grande parceiro, O La Ruta Norteamericana, um blog de musica do El País, que é o melhor caderno de cultura do mundo, hoje. Bate o Guardian, que está patinando há uns quatro anos. Também leio a Rolling Stone americana, argentina, mexicana e italiana.

E a brasileira?

Eu escrevo de vez em quando para a Rolling Stone brasileira, são amigos meus amigos que fazem e, muito do que a gente discute, vai parar ali.

Você pensa na divulgação dos links do Scream na página do Facebook e no Twitter?

Não, menos do que deveria. No Facebook, o Scream está chegando a 5 mil curtidas, porque não uso muito. O Twitter acho espetacular exatamente para postar links diversos, mas sem muito compromisso. Sou meio preguiçoso em atrair leitor. Gosto de cativar o leitor quando tenho um texto bom.

Você pensa em começar a monetizar o Scream & Yell?

Não só monetizar, mas sair de uma coisa independente para algo profissional. Pagar o meu salário, o dos freelas, o provedor, webmaster para melhorar as coisas. O problema é como conseguir fazer isso. Não é fácil.

Nesses 15 anos, o que você acha que o Scream & Yell trouxe de bom para a sua vida?

Só existo por causa do Scream Yell (risos). Estou aqui conversando com você porque, um dia, eu mandei fanzines para um monte de jornalistas: Ana Maria Bahiana, Lúcio Ribeiro, Marcelo Orozco, André Forastieri, Soninha, na época da MTV. O Orozco e o Lúcio que me trouxeram [para São Paulo] por curtir os meus textos e, quando pintou uma vaga, me chamaram para vir para cá. E também tem todo o entorno. Se fui jurado do prêmio da MTV, se integro a APCA, o júri do Multishow e do prêmio Bravo foi por causa do Scream & Yell. Palestro três ou quatro vezes por ano, faculdades me chamam para discutir cultura independente por causa do Scream. Recebo alguns e-mails que me fazem chorar, de pessoas que decidiram se tornar jornalistas por causa do site. Porra, é muito mais lucro do que prejuízo. Valeu muito as noites não dormidas.

Você acha que o Scream & Yell contribuiu para o jornalismo musical brasileiro?

Não sei (risos), mas espero que sim. É muito complicado achar que contribuiu de alguma forma. Acho que nós falamos de muitas bandas legais, registramos algumas coisas ali, discutimos ideias. Mostramos que é possível fazer jornalismo sério sem ser tendencioso e sem trabalhar a favor do capitalismo do mercado, da venda por pura venda.

Como você vê a cena do jornalismo musical agora?

Estamos em uma fase muito complicada. Existem pessoas escrevendo muito bem e muita gente na festa de confundir o que gosta com uma crítica. Mas tem nomes muito bons por aí, na gringa também. Estamos vivendo um furacão histórico, onde a sociedade ainda está se adaptando com a chegada da internet. Por mais que ela tenha se popularizado há uns 20 anos nos EUA e uns 12 no Brasil, a gente ainda não se acostumou a lidar com ela e isso está fazendo com que o jornalismo musical mude. A função dele, hoje, acaba voltando ao inicio, que é a de destacar o que o público precisa ouvir. Estamos com uma cena independente vastíssima em um momento em que as rádios e o mercado brasileiro de música, como a gente conhecia, estão falidos. Nenhum dos grandes jornais se relacionaram bem com a web, não conseguiram fazer um projeto do material impresso para a internet que seja relevante. Mesmo assim, acho que a profissão do jornalista cultural está cada vez mais rica. Tem muita área para trabalhar porque tem muita gente trabalhando no raso. Se você fizer um pouquinho diferente, você vai se destacar. Só que é uma batalha, não é uma coisa para você começar agora e daqui a seis meses reclamar que não estão te reconhecendo. Dei sorte de chegar em um momento em que tinham apenas três ou quatro sites bons de música na internet. Hoje você tem um monte e um melhor do que o outro. A profissão está boa e o caminho está aberto, só que as pessoas precisam ter vontade. Mais do que nunca, é preciso ter vontade.

Quais dicas você pode dar para quem está começando um blog de música?

Fugir do óbvio, do que todo mundo faz. Mas, sobretudo, um blog é um veículo de ideias. Então, você tem que ter uma luta diária para entender o que aquela obra de arte faz no seu mundo. Você tem que entender por que o Criolo estourou, por exemplo, e não falar só que a musica é boa. Musica boa tem milhares por aí. Você tem que falar sobre o contexto social, o porquê do publico pedir aquilo. Isso interessa muito mais do que saber se o disco é bom ou ruim, que é o que quase todo mundo faz. Mas isso são coisas que você só consegue chegar escrevendo.

Se você pudesse definir o Scream & Yell em algumas músicas, quais seriam?

Nossa, nunca pensei nisso, mas é uma coisa bem bacana (risos). As pessoas têm uma visão indie do Scream, que é legal, mas a gente já entrevistou o Renato Teixeira, já falamos de rap. Talvez, “Rotomusic de Liquificapum”, do Pato Fu, por ser uma canção que tem várias caras. Poderia ser também uma do Miles Davis, uma do “Bitches Brew”.

outubro 28, 2013 No Comments

Beer Experience 2013: Uma decepção

Aparentemente, tinha tudo para ser um fim de semana especial. O Beer Experience, que havia começado sua trajetória em uma área de estandes no Shopping Frei Caneca em 2011, tinha chegado ao Pavilhão de Exposições do Ibirapuera esperando um grande público e provando o excelente momento que a cerveja artesanal vive no Brasil. Mas uma série de escolhas erradas da produção colocou a perder o único grande festival de cervejas da cidade de São Paulo, e a terceira edição 2013 do Beer Experience foi decepcionante.

Como um bom festival de cervejas artesanais, as duas primeiras edições do Beer Experience trouxeram novidades, lançamentos e introduzira novos rótulos no mercado, algo que foi feito que timidez assustadora neste ano. Mais triste foi perceber a ausência de micro cervejarias importantes (alto preço dos aluguel dos estandes, justificaram alguns) e encontrar várias cervejas custando mais dentro do evento (a Rogue Voodoo Bacon Maple Ale estava sendo vendida a R$ 120 e pode ser encontrada por R$ 80 em bons empórios da cidade), além do serviço insatisfatório de comida.

A sensação é de que a cultura cervejeira foi deixada de lado em prol do lucro, e que o Beer Experience virou uma grande balada em que conversar sobre cerveja com fabricantes e descobrir novos rótulos ficou em segundo plano dando lugar a shows e áreas vips num espaço desleixado e sem decoração, o que sugere pressa e descuido. A percepção clara é de que o Beer Experience quis dar um passo maior do que a perna, e pode até ter alcançado um público maior, mas perdeu qualidade e credibilidade.

O Beer Experience perde ainda mais se comparado ao sensacional Festival Brasileiro da Cerveja, de Blumenau, que consegue atender de forma cuidadosa a um imenso público, reunir algumas das melhores micro-cervejarias do país, boa parte delas lançando novidades, e ofertar comida a bons preços e sem filas imensas. Por mais que a estratégia do Beer Experience denote uma escolha errada, fica a torcida para que o festival volte aos eixos nas próximas edições. O que se viu na edição 2013 do Beer Experience foi lamentável.

É importante crescer. É importante ter um lucro que permita continuar fazendo o que se faz, da melhor maneira possível, mas respeito ao público e à própria cultura cervejeira deveriam ser emblemas do Beer Experience, e a edição 2013 pecou nisso. Que esse cuidado seja retomado nas próximas edições e que os erros permitam ao Beer Experience melhorar para os próximos anos. Caso contrário, ao optar por se tornar balada, o festival deixa uma brecha interessante no mercado cervejeiro paulistano. Vale ficar de olho.

Leia também:

– Os destaques do primeiro Beer Experience, em São Paulo (aqui)

– Os destaques do segundo Beer Experience, em São Paulo (aqui)

setembro 30, 2013 No Comments