by Mac

“Um Beijo Roubado”, de Wong Kar-Wai – Cotação 2,5/5

“My Blueberry Nights” (”Um Beijo Roubado”) narra à história de Elizabeth (Norah Jones emprestando fraqueza a um personagem que sobrevive disso), uma jovem que foi trocada por outra mulher na vida de um homem. Ela não aceita. Procura vasculhar os detalhes interrogando o dono de um café localizado na esquina da casa do ex-namorado. Jeremy (Jude Law em atuação discreta), o dono do café, como quase todas as pessoas que já passaram dos trinta anos, coleciona histórias de amor que não terminaram bem. Da última restou um molho de chaves e o desejo do esconderijo atrás de um balcão.

Elizabeth e Jeremy tornam-se grandes amigos. Inspirada pela decisão de cercear o ex, Elizabeth passa a freqüentar o café todos os dias, devorando tortas de blueberry e ouvindo as histórias do amigo. Afundada no desespero do fim de relacionamento, e pressentindo a aproximação romântica do amigo, Elizabeth deixa Nova York para trás e parte em busca de sanidade do coração entregando-se ao trabalho e ao cansaço em mundos que a desconhecem. Nessa epopéia romântica, é jogada no centro de histórias de perda, que colocam sua dor em segundo plano.

Lizzie parte, mas não deixa de manter contato com Jeremy. Através de postais (um hábito tão demodê em tempos de internet, e tão romântico), ela vai contando ao amigo de suas aventuras e desventuras na estrada. Ele, por sua vez, sai a caça dela ligando para todos os restaurantes de Memphis procurando por uma Elizabeth, pela sua Elizabeth, mas não a encontra. Mais de mil quilômetros os separam, e eles estão muito mais próximos – romanticamente – do que centenas de casais que dividem a mesma cama todas as noites em lugares tão díspares quanto São Paulo, Pequim ou Nova York.

“My Blueberry Nights” dura 90 minutos apenas, mas parece muito mais (interessantemente) extenso pela maneira que Wong Kar-Wai explora as histórias secundárias. Norah Jones e Jude Law não inspiram compaixão, mas se a história de amor de Arnie Copeland com Sue Lynne (David Strathairn e Rachel Weisz excelentes) não lhe deixar sem ar, é melhor consultar o doutor William Butler Yeats, pois a chance de seu coração ter perdido o ponto cardíaco romântico é grande. São nos fragmentos secundários que Kar-Wai exercita sua crença nos desencontros, e consegue alcançar (por mais rápidas que sejam as passagens) a beleza de “Amor à Flor da Pele” e “2046?.

A rigor, o diretor ainda conta suas histórias com delicadeza, calma e segurança, iluminando a tela com imagens que se sobrepõe umas as outras valorizando os tons verdes e vermelhos. A crença no desamor permanece, e as vidas semi destruídas dos personagens secundários, que precisam recomeçar do zero após terremotos emocionais, rendem bons momentos na tela (Natalie Portman, abandonada no fim do mundo, está sensacional com sotaque texano), mas não chegam a dar unidade ao filme, o que não chega a comprometer a película, mas a diminui em comparação direta com a obra anterior do cineasta.

Hollywood parece ter amolecido a crença do chinês Wong Kar-Wai nos desencontros românticos. Após duas obras dramáticas e sublimes de temática dolorida, Kar-Wai estréia na língua inglesa com um drama romântico que mantém em grande parte do tempo sua característica de bom contador de histórias trágicas de amor envolvidas em belas fotografias, mas cede as convenções do mercado norte-americano, ao premiar seu personagem principal com a oportunidade de recomeçar após ser jogado no reino dos corações partidos. Poderia ser entendido como uma segunda chance do cineasta aos românticos, se as entrelinhas não fossem notadamente cruéis. Mas você tinha dúvida disso, caro leitor?

Leia também:

– Três filmes: Wong Kar-Wai 1994, 1994, 1995 (aqui)

– Três filmes: Wong Kar-Wai 1990, 2000, 2004 (aqui)

by Mac

“Em Paris”, de Christophe Honoré – Cotação 4/5

Jonathan acorda. É de manhã. Do lado esquerdo da cama, uma mulher. Do lado direito, um homem. Ele se desenrola do lençol e salta sorrateiramente, nu. Coloca uma samba-canção, sai do quarto, encontra o pai dormindo sentado na sala, beija-lhe levemente a face, e vai para a sacada do apartamento. Ali ele encontra o espectador, e trava um monólogo com a pessoa sentada à frente da tela procurando explicar o que se viu minutos atrás, e preparar o terreno para o que virá a seguir encerrando o bate papo entre personagem e público com uma pergunta: “É possível pular de uma ponte por amor?”.

Com este início pouco usual e deliciosamente interessante, o jovem diretor Christophe Honoré joga as cartas na mesa acerca de seu terceiro longa, o drama romântico familiar “Em Paris”. Paul (Romain Duris da dobradinha “Albergue Espanhol”/”Bonecas Russas”) acabou de sair de um relacionamento, e está como quase todo mundo fica ao sair de um relacionamento: um bagaço sentimental. Ao sair da casa da ex, optou por voltar a casa do pai, deslocando o irmão Jonathan (Louis Garrel de “Os Sonhadores”) para uma cama improvisada na sala.

O cenário é de caos familiar. Paul está naquele momento em que a melancolia quer afundar a pessoa dentro de um buraco inacessível a todo e qualquer ser-humano. Ele não come, não ri, passa o dia inteiro na cama de pijama ouvindo compactos franceses antigos. Jonathan, por sua vez, está detonado. Chegou no meio da madrugada da balada, se ajeitou desajeitadamente na sala e foi acordado nas primeiras horas da manhã pelo pai, Mirko (Guy Marchand em belíssima atuação), que só desiste da tarefa de fazer o filho levantar quando este pula da cama improvisada no sofá, nu novamente.

Christophe Honoré usa esse núcleo familiar caótico formado por três homens para fazer um elogio à amizade, ao amor e a Paris. O pai procura de uma forma afavelmente descontrolada tirar o filho do poço fundo da tristeza. O irmão vai por outro caminho, evitando tocar no assunto que desencadeou todo o drama, e enquanto luta para mostrar a Paul que a vida vale a pena, caminha pelas ruas da cidade-luz apaixonando-se a cada esquina e demorando mais de doze horas para completar um percurso que deveria demorar apenas trinta minutos.

Lidar com destreza com a ocupação do tempo na tela é um mérito de Christophe Honoré. O argumento de “Em Paris” – o valor da amizade e da vida – poderia render um filme piegas (e na maioria das vezes rende), mas o diretor francês acerta em quase todas as suas escolhas bastante pessoais, como a abertura que traz um dos personagens conversando diretamente com o público, convidando-o a sair da cadeira do cinema e a adentrar a história como observador. Durante o filme, Jonathan olhará para o espectador mais algumas vezes ressaltando a cumplicidade.

Chega a ser surpreendente como o diretor traduz de forma sublime a melancolia (”Subestimamos a tristeza dos outros”, diz Paul em certo momento, mostrando delicadamente a maneira correta de se agir perante um afogado em desilusão), o amor familiar (quando o pai desfere um tapa no rosto do filho, que ri, mas não por desrespeito, e sim por entender o quanto aquilo que ele falou bateu forte no peito do velho) e os romances desfeitos (em um emocionante dueto ao telefone de Paul com Anna – Joana Preiss –, sua ex) em um filme que teria tudo para se tornar uma bobagem na mão de muitos outros diretores, mas que nas mãos de Christophe Honoré torna-se grande arte.

Ps. Sobre a resposta a pergunta do primeiro parágrafo, bem, é óbvia, não é mesmo.

by Mac

– Hoje faz 14 anos que o cara que inspirou o nome desse blog se foi.

– Estão ótimos os comentários da coluna “Você trocaria todos os seus CDs por MP3?” (leia e comente aqui) Vou tentar escrever uma nova coluna refletindo os comments.

– Os discos novos do Bazar Pamplona (”À Espera de Nuvens Carregadas”) e do OAEOZ (”Falsas Baladas e Outras Canções de Estrada”) estão fazendo bonito aqui em casa.

– Ando viciado na caixa “Ensaio Geral”, do Gil, que cobre o período dele na Phillips (1967/1977). Primeiro foi “Viramundo” (ao vivo com coisas dele pós exílio) e agora é “Cidade de Salvador” quem disputa espaço na correria do dia-a-dia.

– Queria dormir ouvindo o novo do Spiritualized por dias e dias e dias…

– Listei sete filmes em cartaz no sábado passado para tentar ver um por dia. Assisti a “Shine a Light” no sábado mesmo, ‘matei a aula’ no domingo (mas vi “Era Uma vez no Oeste” – ah, a Claudia Cardinale – Zé Ricardo, foi só um suspiro), e preguicei ontem. Hoje eu ia tentar fazer uma rodada dupla. A idéia era ver “A Famíla Savage”, “O Banheiro do Papa” ou “Irina Palm” ás 19h e pouco e emendar com “Antes de Partir” ás 22h. Ainda na lista: “A Culpa é do Fidel” e “Senhores do Crime”. Porém, apesar de ter chegado em casa com tempo de sobra para pegar as duas sessões, uma chuva forte me fez perder a primeira, e no horário da segunda eu já estava me divertindo com um pacote de CDs importados que chegou em casa. Ou seja, nada de cinema.

– Isso tudo sem contar que começou o Ciclo Melhores Filmes de 2007 do CineSesc. Ou seja: mais filmes para se ver. Quinta vou assistir ao “Em Paris” e tentar pegar algum da listinha… :/

– E para você ver como sou um dos caras mais enrolados do mundo, hoje que decidi falar da exposição Magnum 60 anos, descobri que a exposição acabou anteontem. Catzo. Vi a exposição umas semanas atrás, e fiquei tão emocionado com algumas fotos, de encher os olhos mesmo (disfarçando pra Lili não perceber), que tinha que comentar aqui. Hoje, que devido a desistência de dois filmes, sobrou um tempo, a exposição já saiu da Paulista. O mínimo que posso fazer e linkar uma galeria com várias das fotos que estavam lá expostas e abrir e fechar este post com as minhas duas preferidas.

A primeira, que abre esse post, é de Marc Riboud, e data de 21 de outubro de 1967. Milhares de manifestantes estavam na frente do Pentágono, em Washington, para protestar contra a guerra no Vietnam. O fotógrafo, que trabalhava para a agência Magnum, seguiu uma determinada jovem que parecia querer colocar uma flor na arma de um soldado da Guarda Nacional. Diz se não é uma foto de chorar? A segunda tem um viés mais cômico, característica do fotógrafo Elliott Erwitt. A foto em questão, “Felix, Gladys and Rover” mexeu comigo de tal forma que, se pudesse, eu teria arrancado a moldura da exposição e levado pra casa. Olha a expressão do Chihuahua!!!! Linda demais. Bah, chorei de novo. A propósito, a Magnum é uma agência cooperativa fundada em 1947 por Robert Capa junto a David Seymour, Henri Cartier Bresson e George Rodger…

– Pego meu passaporte nesta quarta. Tenho que marcar dentista e marcar aulas de inglês com alguém que ainda não sei.

– Vou esquentar o caldo verde de ontem e me enrolar no edredom. Baixou uma melancolia por aqui e ela precisa de atenção…

by Mac

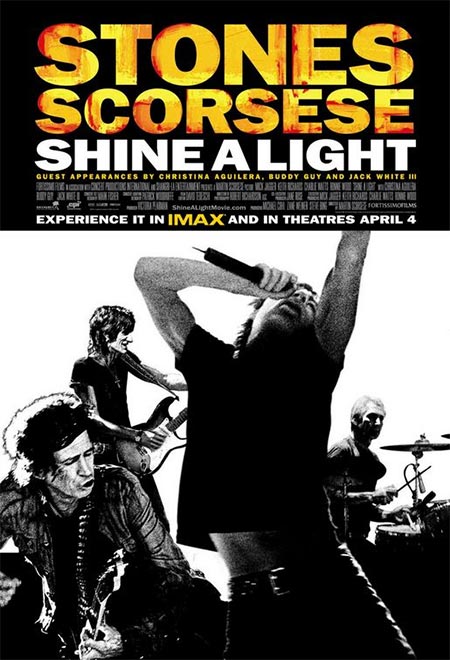

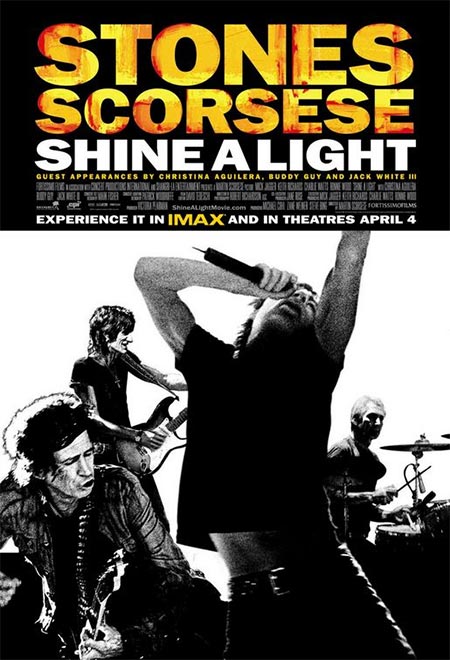

“Shine a Light”, de Martin Scorsese – Cotação: 2/5

Os Rolling Stones são a melhor banda de rock de todos os tempos. Polêmico, né. Na verdade, lendo essa frase, acho que nem eu acredito nela, pois o rock é um gênero tão abrangente que dar a apenas uma banda tal título seria injustiça com, no mínimo, mais umas cincoenta outras bandas. Porém, se é complicado – por diversos motivos – dizer que os Stones são a melhor banda de todos os tempos, por outro lado é muito fácil cravar que ninguém bate Mick Jagger e cia em cima de um palco, mesmo hoje em dia. “Shine a Light”, filme quase documentário de Martin Scorsese, prova isso nas três primeiras músicas. E ainda traz mais quinze… de “bônus”.

Gravado em dois dias (29/10/06 e 01/11/06) no histórico Beacon Theatre, um pequeno teatro nova-iorquino, o que por si só já atiça a curiosidade de qualquer fã de rock acostumado a trombar com o grupo em estádios lotados quando não praias, “Shine a Light” registra uma apresentação atípica dos Stones na turnê “A Bigger Bang”. Enquanto os shows da turnê – incluindo o que passou pelo Brasil – traçavam um painel histórico de quarenta anos de rock and roll através de um repertório balanceado que reunia canções de 1965 a 2005, “Shine a Light” não. A música mais “nova” do repertório escolhido é “She Was Hot”, do álbum “Undercover”, de 1983, ignorando completamente material mais “recente”.

Desta forma, das dezoito canções reunidas no filme, o álbum mais privilegiado foi “Some Girls”, que completa trinta anos em 2008, representado por quatro canções. Detonado na época de seu lançamento e atropelado pelo movido punk, “Some Girls” aparece em “Shine a Light” através da faixa título, “Shattered”, “Just My Imagination (Running Away with Me)” (um cover do Temptations) e do country “Far Away Eyes”, que rende um dos grandes momentos do filme, quando Keith, viajando em um solo de guitarra, esquece de voltar ao microfone para fazer a segunda voz, e é resgatado por Mick Jagger, que divide com ele o microfone.

Mais do que qualquer outra coisa, “Shine a Light” serve para corroborar aquilo que todo mundo está careca de saber: Mick Jagger coordena tudo nos bastidores. É ele quem acerta os detalhes de gravação com os auxiliares de Martin Scorsese. É ele quem decide o repertório, chegando ao ponto de Ron Wood, a meia hora de começar o show, não ter a mínima idéia do que vai tocar. “Estou curioso para saber qual vai ser o repertório de hoje”, comenta em certo momento. Keith, por sua vez, encarnou de vez o Capitão Jack Sparrow, com broche pirata, moedas amarradas em seus fios de cabelo e aquele jeitão desconcertado que fez a fama do personagem de Johnny Depp.

O show é impecável. A iluminação é deslumbrante e as dezesseis câmeras espalhadas pelo pequeno teatro conseguem dar a sensação de que o espectador está na beira do palco. Sem contar a grande sacada de Scorsese, um recurso simples que faz o filme/show crescer muito: no momento em que algum instrumento está em close, o som dele pula na frente dos demais, e ganha destaque. Soa estranho nos primeiros minutos, mas funciona de forma brilhante na seqüência, dando ao espectador a perfeita noção do que o músico está fazendo naquele momento dentro da canção.

Musicalmente, a banda é um arraso. Mick parece um garoto de dezoito anos, correndo, pulando, rebolando. E cantando muito. “Jumping Jack Flash”, “Start Me Up” e “Brown Sugar” rendem ótimos momentos, mas são as participações especiais fazem a diferença. Jack White parece uma criança de tão feliz ao dividir violões e vocais com Mick Jagger em uma pungente versão de “Loving Cup”, do clássico “Exile on Main St.”. Christina Aguilera não fica atrás em “Live With Me”, mas o grande momento acontece em “Champagne & Reefer”, única canção inédita do show, uma cover dos Stones para o original de Muddy Waters. Buddy Guy entra com guitarra e um vozeirão que arrepia. No fim, ganha a guitarra de Keith Richards. Aliás, outro grande momento do show é do guitarrista, que assume o vocal em “You Got the Silver” (de “Let it Bleed”) e “Connection” (do “Between the Buttons”).

Se como show, “Shine a Light” soa sensacional, como filme, no entanto, deixa a desejar. Martin ocupa-se primeiramente de dar ao espectador os bastidores da produção, e essa opção funciona até o momento que Bill Clinton entra em cena. Um dos motivos da realização do show no teatro era levantar fundos para uma ONG à qual Clinton é ligado. Ele se apresenta para a banda, diz que seus sobrinhos vão assistir ao show, tira fotos com o grupo, e atrasa a apresentação esperando pela presença da sra. Dorothy, mãe de Hillary. Quando ela chega, Mick não perdoa e a brinda com sarcasmo: “Que bom que você chegou, Dorothy”. Keith também sacaneia: “Bill deu uma de Bush”. Então o ex-presidente vai ao microfone, e diz que está abrindo um show dos Stones pela segunda vez. A primeira foi quando fez um discurso atentando para as preocupações climáticas (!?!). Al Gore perdeu mais uma.

Nos intervalos entre uma canção e outra, Scorsese resgata entrevistas com a banda em imagens dos anos 60 até hoje em dia. Drogas, prisões, o futuro da banda, as mesmas perguntas de sempre e até um debate de Jagger, nos 70, com dois bispos, um advogado e um juiz servem apenas como curiosidade, mas não acrescentam nada ao filme. Dezenas de livros contam sobre as prisões da banda. O despreparo dos jornalistas e a vida extenuante das turnês já foi retratada com muito mais eficiência em outros filmes (citando dois: “Meeting People Is Easy”, do Radiohead, e “No Direction Home”, sobre a vida de Bob Dylan, este último dirigido pelo próprio Scorsese). Se como registro de um show, “Shine a Light” é perfeito, como documentário é fraco. Scorsese conseguiu colocar o público praticamente dentro do palco dos Stones, mas não quebrou a redoma de vidro que cerca o grupo. E por mais que as imagens e o som sejam sensacionais, show de rock é para se ver ao vivo, não no cinema.

Leia também:

– “Shine a Light – o Disco”, dos Rolling Stones, por Marcelo Costa (aqui)

– “A Bigger Bang”, dos Rolling Stones, por Marcelo Costa (aqui)

– “Rolling Stones in Rio”, por Marcelo Costa (aqui)

by Mac

“2 Dias em Paris”, de Julie Delpy – Cotação: 2,5/5

O Brasil leva a fama pelo resto do mundo de ser o país do samba, mesmo que o ritmo esteja longe de ser característico e representativo de capitais dispares como São Paulo, Porto Alegre, Goiânia, Brasília e Rio Branco. A França – no geral, e Paris em particular – carrega a fama de ser a terra dos amantes. Em uma das cenas de “Bonecas Russas” (seqüência de “Albergue Espanhol”), um dos estudantes ingleses, assim que pisa em Paris, pára uma garota na rua e pergunta: “Você quer dormir comigo”. A garota o deixa falando sozinho enquanto ele comenta com o amigo que sempre sonhou fazer isso, afinal, a fama das francesas ultrapassa fronteiras.

Em seu segundo filme como diretora, a atriz (roteirista e produtora) Julie Delpy amplifica essa fama apoiando em duas vertentes do cinema cômico: a comédia romântica tradicional (e tagarela, cujo grande influência de Delpy é “Annie Hall”, de Woody Allen) e a comédia de costumes, mostrando que Paris tem muito a ensinar a Jack (Adam Goldberg), um decorador de interiores que namora uma fotógrafa francesa, mas não sabe falar quase nada de francês. Delpy usa até a cena clássica do estrangeiro que vai pedir um lanche em uma rede de fast foods (tipo McDonalds) para ilustrar a disparidade das línguas e culturas.

Julie Delpy interpreta Marion, francesinha que vive em Nova York e namora o americano Jack. O casal completou dois anos de relacionamento, e decidiu reascender “a chama do amor” fazendo uma viagem a Europa. A primeira parada foi Veneza, mas tudo deu errado. Jack, que é hipocondríaco, teve uma gastrite e o casal passou mais tempo brigando do que namorando. Na seqüência eles decidem passar dois dias em Paris, cidade natal de Marion, e a comédia de erros aumenta progressivamente conforme os minutos passam na cidade francesa. Os pais de Marion são um artista plástico cujas obras têm forte apelo sexual (ou só apelo sexual) e uma ex-hippie que traz no currículo um breve affair com Jim Morrison (os dois, pai e mãe de Delpy na vida real).

Algumas características da personalidade francesa são jogadas no colo do espectador com uma sinceridade e comicidade que encantam. A própria atriz parece rir verdadeiramente em várias passagens de seu filme, como nas brigas homéricas no meio da rua que parecem que vão terminar em assassinato, mas acabam em abraços e risos; a valorização da língua pátria, que causa desconforto em Jack, além de render dezenas de cenas hilárias; as greves e a política além da tal fama de cidade romântica, cuja piada no cartaz do filme já desvenda uma das tramas paralelas da história: “Ele sabia que Paris era a cidade dos amantes, mas não sabia que eram todos dela”.

Como produtora, diretora e roteirista, Julie demonstra que aprendeu muito com a dobradinha “Antes do Amanhecer” e “Antes do Por-do-Sol” (neste último, inclusive, ela assina o roteiro com o também ator Ethan Hawke e o diretor Richard Linklater), e é impossível não relacionar “2 Dias em Paris” com a segunda película, já que boa parte de ambos os filmes tratam de relações/discussões amorosas por ruas parisienses. Porém, por mais que o romance seja o ponto de início e fim de “2 Dias em Paris”, grande parte de sua graça se deve ao choque de culturas, fato valorizado devido a atriz transitar com desenvoltura entre as duas línguas, o que lhe permite “brincar” com Bush tanto quanto tirar sarro da fixação sexual dos franceses.

Quando a comédia de costumes dá o tom do filme, “2 Dias em Paris” diverte e entretém. Porém, quando procura discutir o amor, o filme se perde de tal forma que Delpy precisa costurar tudo no final com uma longa narrativa em off, deixando a impressão de que ela tentou fazer em um filme tudo aquilo que Richard Linklater fez em dois. Falta foco para a cineasta, que tenta desenvolver várias subtramas sem se ater diretamente a uma (o choque de línguas, a dificuldade dos relacionamentos, a liberdade sexual, as questões políticas), mas não consegue uni-las a contento no final. Esse deslize na edição e no fechamento, no entanto, não desmerece “2 Dias em Paris”, que abre a possibilidade de uma boa carreira atrás das câmeras para Julie Delpy, e pode ser tão cômico quanto educativo. Para rir e aprender.

Leia também:

– A França, por Flávia Ballvé

– “Antes do Por-do-Sol”, por Marcelo Costa

by Mac

“A Era da Inocência”, de Denys Arcand – Cotação 3,5/5

Primeiro, do começo: esqueça a tradução idiota da distribuidora nacional: “L’Âge des Ténèbres”, na verdade, é “A Idade das Trevas”, período histórico que se seguiu às invasões bárbaras que puseram fim ao decadente Império Romano. Ou seja, com “A Idade das Trevas”, o cineasta canadense Denys Arcand fecha uma trilogia informal – sobre a crise da civilização moderna – iniciada em 1986, com “O Declínio do Império Americano”, e que teve continuação em 2003, com “As Invasões Bárbaras”, que levou o Oscar de Filme Estrangeiro.

Jean-Marc LeBlanc (Marc Labrèche), personagem central do terceiro capítulo desta epopéia dos tempos modernos, é um ouvidor municipal infeliz com a profissão, casado com uma workaholic que não larga o celular um segundo sequer (e com quem ele não transa faz mais de dois anos), com duas filhas que desconhecem sua existência de tão afundadas que estão em games e iPods, vivendo em uma sociedade cujo caos tornou-se a regra através de congestionamentos, abandono político e médico, cerceamento social e epidemias, entre outras pequenas tragédias.

Com exceção de dois amigos do trabalho (ele, negro; ela, lésbica), LeBlanc não pode contar com mais ninguém, por isso se entrega aos sonhos em que encarna um escritor cujo primeiro livro foi premiado, um político, um rei, um carrasco e até um samurai. Nos sonhos, que surgem em qualquer momento (no banheiro, no trabalho, no trânsito), LeBlanc está sempre acompanhado por belas mulheres, seja a repórter voluptuosa que após a entrevista quer sexo “aqui e agora”, seja uma famosa modelo que o visita regularmente, seja a amiga lésbica do trabalho ou mesmo sua chefe, que surge ali para ser punida.

São dois cenários grotescos e deliciosamente interessantes que se intercalam na tela: o primeiro, real e crudelíssimo, exibe um homem que se perdeu completamente da civilização, que por fim perdeu-se de si mesma estampando em manchetes de jornais pessoas que ateiam fogo no próprio corpo enquanto outras falam ao celular sem nem prestarem atenção ao que acontece ao lado. O segundo, irreal e cômico, tenta saciar anseios sexuais, afetivos e de justiça enquanto critica o politicamente correto, a overdose de tecnologia, o “trabalho escravo” voluntário e a busca do verdadeiro eu em fantasias surreais (esta última numa paródia hilária de “O Senhor dos Anéis”). Enquanto a vida real é tratada com tintas de desespero e melancolia, a vida irreal é puro sarcasmo e prazer.

Denys Arcand usa a ironia como se ela fosse um pesado taco de beisebol, e manuseia o objeto com extrema destreza, desferindo fortes pancadas no baixo ventre, na cabeça e, por fim, no coração de seu público. Trafegando entre dois mundos, seu personagem Jean-Marc LeBlanc é um retrato perfeito das contradições da sociedade moderna. O ceticismo de Arcand para com a modernidade – o qual “As Invasões Bárbaras” amplifica de forma sublime apoiado pela desilusão política – encontra momentos de genialidade cinematográfica em “A Era da Inocência”.

O cineasta canadense provoca seu público de forma brilhante tentando arrancar dele algum senso de humanidade enquanto sabota as instituições sociais (família, casamento, trabalho, mídia) e só tropeça no trecho final do filme, quando sugere que a saída da idade das trevas é o recolhimento, um retiro espiritual, a negação da modernidade. E mesmo nesse tropeço (ou principalmente por ele), Arcand consegue dar ao seu público um momento interessante de questionamento: a culpa do caos é pessoal ou social? Há como separar um de outro? Se o social está falhando, o pessoal deve agir pensando em si mesmo? Se sim, qual seria a solução: voltarmos ao passado ou nos prepararmos para o futuro?

Para o canadense e seu personagem sonhador vitimizado, o recolhimento parece ser a solução. Seria uma premissa válida se LeBlanc não fosse tão conformado. Ao perder-se no tempo, no casamento, em sua própria história (optando por sonhos ao mundo real), LeBlanc representa um ser pré-histórico que lê Fernando Pessoa (”Livro do Desassossego”), foi vice-presidente do grêmio no colégio, participou de passeatas, greves, e tentou, mas não conseguiu mudar o mundo. Por fim, calou-se e desistiu até escolher o retiro ao caos, o pessoal ao social, opção umbiguista que revela – por trás de um verniz culto – muito mais medo do futuro do que apreço pelo passado e propõe uma questão crucial : o problema é o mundo ou a pessoa? Por que? Pense bem: a resposta pode traduzir o seu futuro, caro leitor.

Ps. A foto acima é de uma das melhores cenas cômicas de “A Era da Inocência”, compatível a cinco filmes inteiros do Adam Sandler…

by Mac

Sou apaixonado desde sempre por Ingrid Bergman (já comentei que vejo “Casablanca” ao menos uma vez por ano desde os meus 15 anos?). Audrey Hepburn é algo mais recente, de uns dez anos pra cá, depois que assisti “Quando Paris Alucina”. A loirinha Jean Seberg, que invadiu meu coração na semana passada, é totalmente novata em meus romances cinéfilos. Essa garota da foto, no entanto, caminha sobre a minha alma já faz uns quinze anos. Fui matar saudade hoje. Ahhhh, as francesas…

by Mac

Ingrid Bergman (e Audrey Hepburn) me perdoem, mas essa loirinha acaba de tomar meu coração de cinéfilo… suspiro…

by Mac

Angelina Jolie em décimo segundo lugar? Estão de brincadeira, né.

1-Megan Fox

2-Jessica Biel

3-Jessica Alba

4-Elisha Cuthbert

5-Scarlett Johansson

6-Emmanuel Chriqui

7-Hilary Duff

8-Trisha Helfer

9-Blake Lively

10-Kate Beckinsale

11-Hayden Panettiere (foto)

12-Angelina Jolie

13-Eva Mendes

14-Rihanna

15-Erica Durance

16-Lindsay Lohan

17-Kim Kardashian

18-Cameron Diaz

19-Ali Larter

20-Beyonce Knowles

21-Kaley Cuoco (foto)

22-Heidi Klum

23-Sienna Miller

24-Kristen Bell

25-Natalie Portman

26-Vanessa Hudgens

27-Selita Ebanks

28-Keira Knightly

29-Maria Sharapova

30-Rachel Bilson (foto)

31-Gisele Bündchen

32-Kate Bosworth

33-Halle Berry

34-Carmen Electra

35-Jessica Simpson

36-Adriana Lima

37-Evangeline Lilly

38-Katherine McPhee

39-Christina Aguilera

40-Cheryl Burke

41-Kristin Kreuk

42-Jennifer Aniston

43-Charlize Theron

44-Heidi Montag

45-Anna Faris

46-Shannon Elizabeth

47-Alessandra Ambrosio

48-Mayra Veronica

49-Katherine Heigl

50-Keeley Hazell

51-Anne Hathaway (foto)

52-Jenny McCarthy

53-Marisa Miller

54-Kate Hudson

55-Shakira

56-Tara Reid

57-Jennifer Love-Hewitt

58-Cassie Ventura

59-Eva Longoria

60-Fergie

61-Ellen Page (foto)

62-Nicole Scherzinger

63-Grace Park

64-Stacy Keibler

65-Katie Holmes

66-Leeann Tweeden

67-Liv Tyler

68-Kari Byron

69-Christina Ricci

70-Mischa Barton

71-Amanda Beard (foto)

72-Elizabeth Banks

73-Carrie Underwood

74-Kelly Hu

75-Pam Anderson

76-Rachelle Leah

77-Paris Hilton

78-Karina Smirnoff

79-Christine Lakin

80-Audrina Patridge

81-Mila Kunis (foto)

82-Alyssa Milano

83-Jenna Fischer

84-Maria Kanellis

85-Olivia Munn

86-Reese Witherspoon

87-Madonna

88-Shamron Moore

89-Rachel McAdams

90-Summer Glau (foto)

91-Ashley Collette

92-Maggie Gyllenhaal

93-Whitney Able

94-Olga Kurylenko

95-Lauren Conrad

96-Carmit Bachar

97-Amber Heard

98-The Olly Girls

99-Victoria Beckham

100-Britney Spears

by Mac

“Sangue Negro”, de Paul Thomas Anderson – Cotação 5/5

Quando você estiver preparando-se para adentrar a sala de cinema para assistir a “Sangue Negro”, quinto longa do cineasta Paul Thomas Anderson, faça uma limpeza em sua memória e esqueça todo e qualquer filme que você tenha visto nos últimos meses. Na verdade, o ideal é que você entre na sala encarando “Sangue Negro” como o primeiro filme de sua vida, e todos os demais a partir de então soaram menores, incompletos, mero entretenimento para os olhos enquanto seus dentes mastigam pipoca aguardando o final provável em que o mocinho se dá bem.

Peço esse exame de consciência, pois acredito que poucos dos leitores que visitam este espaço puderam assistir a filmes clássicos dentro de uma sala de cinema. Uma coisa é você ver “Laranja Mecânica” na sala de sua casa, e mesmo que você tenha um senhor home theater, nunca conseguirá chegar perto – um milésimo que seja – da experiência que foi, para o público, ter assistido ao filme em uma sala escura, na época de seu lançamento. Outros filmes clássicos concorrem a tal avaliação, mas quantos filmes definitivos tivemos nos últimos 20 anos?

Arrisco-me a citar um: “Magnólia”. Outro: “Sangue Negro”. Oito anos separam o primeiro do segundo, e o que aconteceu com o mundo neste tempo? Muita coisa, mas vou citar apenas três, as três relacionadas aos Estados Unidos da América: houve um violento atentado ás Torres Gêmeas, mais uma guerra manchando de sangue as páginas de História e uma reeleição forjada. Três fatos correlacionados que permitem imaginar que, mesmo sendo muito otimista, o mundo não melhorou absolutamente nada nestes oito anos. Pode-se até dizer o contrário.

“Magnólia” era uma obra que exaltava o perdão, mas o perdão só surgia na tela após o espectador estar fustigado até a alma pela culpa dos personagens que observava. Isso era oito anos atrás. Agora, não há perdão. Não há perdão em “Sangue Negro”. Nem uma chuva de sapos poderia salvar o personagem Daniel Plainview, porém, a grande “piada” proposta por Upton Sinclair – autor do livro “Oil” (que serve de base para o roteiro) – e comprada por Paul Thomas Anderson é: Daniel Plainview não precisa do perdão. A parcela católica do mundo afundada no exercício da culpa nunca irá conseguir entender isso, mas não tem jeito, nem todo mundo precisa do perdão divino.

Daniel Plainview (Daniel Day Lewis excepcional) é um mineirador em busca de fortuna e poder. A seqüência inicial de “Sangue Negro” – de fotografia belíssima e praticamente nenhum som fora o da introdução gótica e épica que abre o filme de forma acachapante – exibe um homem de personalidade forte, que não se deixa abater por ninguém e por nenhuma adversidade. Ela procura por pedras preciosas e elas saem de cena quando o petróleo começa a brotar do solo pátrio. Plainview passa a ser um explorador voraz e um negociante impiedoso que oferece seus serviços como se estivesse oferecendo ajuda e faz tudo o que precisa ser feito para ter aquilo que queria em suas mãos.

Melhor frisar a última frase do parágrafo anterior: Plainview faz tudo o que precisa ser feito para ter aquilo que quer em suas mãos. Tudo. “Sangue Negro” foge do padrão pré-fabricado dos roteiros hollywoodianos: não há grandes reviravoltas na história, mas sim um crescendo mortífero que joga o espectador nos braços de Daniel Plainview, e ele só o solta na arrepiante, grandiosa, épica e sensacional cena final, não a toa, a grande cena de todo o filme. Até lá você terá que suportar e entender (se for possível) o que move nosso homem: o prazer pela competição, o ódio contra tudo e todos (todos!) e o desejo de isolamento total e completo.

Não há charme, nem sedução. Não há paz, nem perdão. Haverá petróleo. Haverá sangue. Negro e vermelho. Haverá dinheiro. Daniel Plainview personifica o predador e com ele – parodiando outra obra de arte no cinema em 2007 – os fracos não têm vez. Como pode se esperar de uma pessoa tão destrutiva, o grande foco de destruição é ele mesmo, e o trecho final reitera essa premissa. Tanto que após todo o desenlace da trama, a sensação de vazio é algo tão forte que poderia engolir o mundo. Duas vezes. Sem charme, nem sedução. Não há nenhuma atração em “Sangue Negro” além do inevitável prazer cinematográfico, porém, a dualidade insiste em questionar: porque sofremos tanto? Provavelmente – uma resposta vazia, como o filme – sofremos para aprender, mas tudo isso é ralo demais, escapa pelos dedos com oxigênio, como sangue e petróleo.

É impossível imaginar um próximo passo para Paul Thomas Anderson. “Sangue Negro” é um cinema tão perfeito em seus detalhes que suscita a clássica pergunta: o que fazer após atingir a perfeição? Essa resposta fica em segundo plano no momento já que “There Will Be Blood” (titulo original do filme) chega aos cinemas brasileiros na próxima sexta-feira, e o agora é mais urgente que o futuro. Você tem alguns dias para limpar o cache de sua memória e dedicar-se completamente ao filme, à trilha estupenda do Radiohead Jonny Greenwood, à atuação espetacular de Daniel Day Lewis e ao ótimo Paul Dano (que interpreta um jovem pastor em uma nova Igreja). Sobretudo, você tem tempo para imaginar – antes de ver o filme – que “Sangue Negro” está em outro patamar de cinema, alguns degraus acima da média comum que preenche as salas de exibição: o das obras-primas. Isso talvez faça o filme descer mais fácil… mas não impede o gosto amargo nos lábios de nossa alma.