Bruce Springsteen infiamma Trieste

Texto e fotos por Marcelo Costa

O Estádio Nereo Rocco, em Trieste, era a casa do Unione Sportiva Triestina Calcio, time que lutou muito para fazer parte da elite do futebol italiano, mas naufragou este ano caindo para a Lega Pro Seconda Divisione (quarta divisão do futebol profissional da Itália) no mesmo momento em que a direção do clube declarava falência e dissolvia o time de futebol. Uma triste história para um estádio que, no dia 11 de junho, recebeu 30 mil pessoas, não para um jogo de futebol, mas sim para um concerto de rock and roll.

Não um show qualquer. A paixão que Bruce Springsteen inspira na Itália (e também na Espanha) é algo emocionante. Não havia um quarto sequer na grande maioria dos hotéis da cidade (segundo a Secretaria de Turismo, 11 mil camas foram ocupadas) assim como os 30 mil ingressos colocados à venda estavam esgotados. Trieste era a terceira parada italiana da turnê Wrecking Ball (que havia passado por Milão e Florença), e o show era assunto em todas as regiões mais próximas – de Lombardia ao Veneto – e até em países vizinhos (consta que 3 mil pessoas vieram em excursões dos Balcãs, da Austria, do Croácia e da Eslovênia).

Marcado para às 21h, as luzes só foram se apagar (para delírio da italianada) às 21h20, quando, um a um, os quinze integrantes da E Street Band foram subindo ao palco, com a fila sendo encerrada pelo guitarrista (e ex-Sopranos) Steven Van Zandt, aplaudidíssimo. Bruce veio na sequencia, olhou para o mar de gente, e cumprimentou (em italiano e esloveno): “Grande Trieste, urla, dobrodošli”. Alguns segundos depois começava a festa com os hinos “Badlands” e “No Surrender”.

É difícil demais explicar emoção, ainda mais de tanta gente junta. O cara vai, conta “one, two”, a E Street Band entra com peso e um estádio inteiro acompanha a música com um “ôôôôô” que parece a coisa mais simples do mundo, como se todos tivessem ouvido “Badlands” por toda sua vida, e esse fosse o momento para mostrar que aprenderam direitinho o oficio. Quando Jake Clemons, sobrinho de Clarence, faz o solo do tio no sax, o estádio quase vem abaixo. É só a primeira música.

Nestas duas primeiras canções, Springsteen exercita aquilo que fará durante as próximas três horas: largos sprints de um lado para o outro no palco, que geralmente terminam nos braços do público, em alguma das três passarelas que cortam o gargarejo. O público enlouquecido recebe muito bem “We Take Care of Our Own”, primeiro single de “Wrecking Ball”, que abre um bloco de canções do novo álbum na noite – seguem-se a faixa título e a irlandesa “Death to My Hometown”.

Lançado em março, “Wrecking Ball” alcançou o número 1 nos Estados Unidos, e Bruce mostra que confia muito no novo repertório, acertadamente, porque tanto a faixa título quanto “Death to My Hometown” trazem o público fazendo coro e parecem tão inseridas no repertório do homem que soam como se fossem um clássico de algum disco do Boss nos anos 70 (mesmo tendo menos de três meses de existência).

Surge então “My City of Ruins”, do álbum “The Rising” (2001), com Bruce apresentando em italiano – “Questa è la canzone dei saluti e degli arrivederci, delle cose che ci lasciano e di quelle che restano con noi, per sempre!” (algo como “Esta é uma canção de despedida, de pessoas e coisas que partem, mas mesmo assim ficam com a gente para sempre”) – e aproveitando para apresentar o time da E Street Band e mostrar outra novidade: a tour 2012 tem… suingue.

Isso mesmo. Quem estava acostumado com a explosão de energia das turnês anteriores de Bruce Springsteen irá se surpreender como a “Wrecking Ball Tour” namora o soul e o blues, e a emocionante jam session de “My City of Ruins”, em versão arrepiante de quase 13 minutos, tem o poder de transformar um estádio com 30 mil pessoas em um pequeno boteco de beira de estrada. É tudo enorme demais, mas íntimo, um dos vários grandes momentos da noite.

“Spirit in the Night”, do álbum de estreia de Bruce, “Greetings From Asbury Park, N.J.”, de 1973, surge em um arranjo soul de fazer a alma de James Brown sorrir de orelha a orelha. Bruce se joga no palco, se arrasta e vai pra galera. No caminho, o chefão pega uma guitarra de papelão de alguém da frente do palco, brinca de tocar, e olha o pedido do fã: “Downbound Train”, do álbum “Born in the U.S.A.” (1984), vem na sequencia, trazendo o rock de volta ao Estádio Nereo Rocco.

“Jack of All Trades”, outra nova, surge em uma versão bonita, que ganha ainda mais força com o discurso de Bruce antes de começar a canção: “Na América, os tempos são muito difíceis, as pessoas perderam seus empregos, suas casas e há muito pouco trabalho. Sei que vocês também estão enfrentando problemas, e houve o terremoto. Esta é uma canção para todos aqueles que lutam”. Na sequencia, “Youngstown”, do subestimado “The Ghost of Tom Joad” (1995), prova que há muitas pérolas escondidas nos álbuns de Bruce.

“Johnny 99” é outro dos grandes momentos da turnê atual. Bruce traz o quinteto de metais para a passarela central, entre o pessoal do gargarejo, e a galera fica toda ali improvisando, com o público tocando seus pés. Outra de “Born in the U.S.A.” (“Working on the Highway”) e outra nova (“Shackled and Drawn”) mantém a audiência aquecida e cantando. Parece que todos na plateia pensam: “se Bruce, aos 60, consegue, eu também consigo”. E dá-lhe correria e “ôôôô” .

“Waitin’ on a Sunny Day”, do álbum “The Rising” (2001) e um dos maiores hits de Bruce nos últimos 15 anos, é outro momento grandioso. Bruce vai pra galera, escolhe um moleque e o puxa para o palco (assim como ele havia feito em Roma na turnê de 2010). O menino sobe sem um dos tênis (alguém passa o par perdido pra Bruce, que segura), pega o microfone e canta gaguejante a letra, convidando na sequencia: “Come on E Street Band”, e a banda obedece. Lágrimas.

“Apollo Medley” é… foda, uma declaração de amor ao soul que hipnotiza e encanta. Na poderosa “The River”, o público acompanha Bruce cantando a trajetória do rapaz que engravidou a namorada Mary e teve que se casar aos 19 anos. Parecia impossível, mas o público faz ainda mais barulho quando o piano lança as notas de “Because the Night”, parceria histórica de Bruce com Patti Smith, e o show se encaminha para o final com “The Rising”, “We Are Alive” e o hino “Thunder Road”, que sozinha valeria o preço do ingresso.

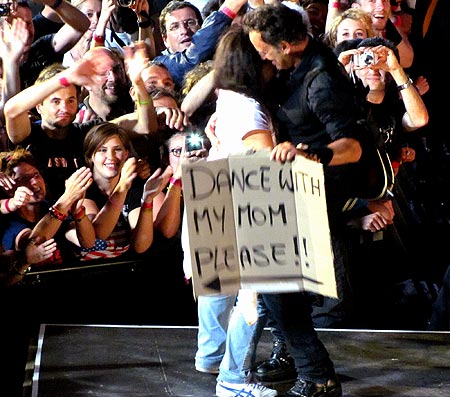

O show termina, mas ninguém sai do palco e o bis começa com “Rosalita (Come Out Tonight)”, emenda os hinos “Born in the U.S.A.” e “Born to Run”, traz ainda “Bobby Jean” e “Hungry Heart” (a mais cantada da noite) e fecha com “Seven Nights to Rock” (cover do Moon Mullican), “Dancing in the Dark” (com vários fãs dançando com integrantes da banda no palco e Bruce dançando com a mãe de uma fã) e “Tenth Avenue Freeze-Out”. Acabou. Bruce diz ‘eu te amo’ (em italiano) para a plateia, manda beijos e deixa o palco. O relógio marca 00h40. A terça-feira está apenas começando.

No dia seguinte, o jornal italiano Il Piccolo manchetava na primeira página: “Springsteen infiamma Trieste: Storico concerto senza confini, il Boss regala musica e emozioni”. Impossível discordar. Por três horas e vinte minutos (semanas depois, Bruce bateria seu recorde tocando por inimagináveis três horas e quarenta e oito minutos em Madri), Bruce Springsteen entregou ao público italiano um dos melhores shows do planeta, senão o melhor.

Musicalmente impecável, um show de Bruce Springsteen não é bom apenas porque é longo (inclusive, há muita banda por ai que não deveria tocar mais que uma hora – para o nosso bem), mas sim porque Bruce faz valer cada segundo, cada gota de suor que derrama no palco, e não parou no tempo: boa parte do set list é de canções novas, músicas recentes que o público transforma em novos hinos numa relação apaixonada rara na música pop: Bruce é amado por seu público, e o ama na mesma intensidade. Vale a pena assistir essa história de amor ao vivo.

Leia também:

– Três horas de Bruce Springsteen em Roma (aqui)

– As diferenças de “Because The Night” (aqui)

– Histórias de Bruce Springsteen no SXSW (aqui)

– Fé em Bruce Springsteen (aqui)

– Bruce em Madri, o show mais longo, por Rodrigo James (aqui)

0 comentário

Faça um comentário