Posts from — agosto 2014

Prata da Casa #14: Baleia

Os convidados para fechar a programação do mês de agosto do Prata da Casa foram os cariocas do Baleia, uma das revelações da nova cena do Rio de Janeiro, e que já demonstra ter um público fiel e atento, que os acompanha marcando presença nos shows. Na Choperia do Sesc Pompeia não foi diferente: um excelente público marcou presença tomando a frente do palco 15 minutos antes do show começar…

E o show atrasou mais uns 5 minutos devido a um incidente técnico: a correria da guitarra de Felipe Ventura arrebentou pouco antes dele entrar no palco, e o músico improvisou com o cadarço do tênis. Do capítulo “vida de músico não é fácil, mas a gente se diverte”, já que a banda foi ovacionada pelos presentes, que cantaram todas as músicas e pularam muito no mix final que une Caymmi com Radiohead (“Noite de Temporal” / “Little by Little”). Excelente.

As fotos são de Liliane Callegari (mais aqui). Abaixo, dois vídeos.

agosto 30, 2014 No Comments

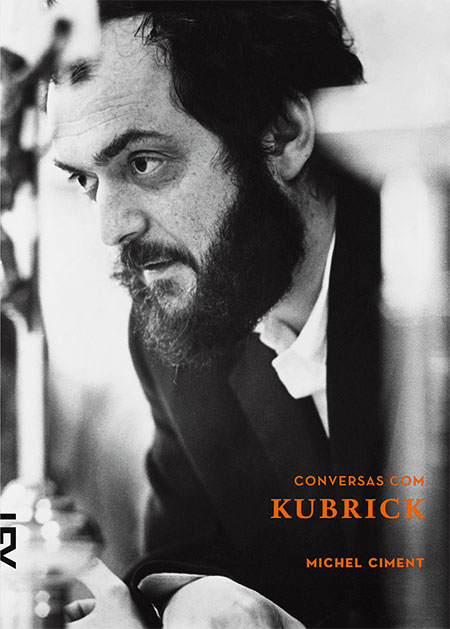

Stanley Kubrick por Martin Scorsese

Em 1999, alguns meses após a morte de Stanley Kubrick, não foi surpresa, no momento da estreia de “De Olhos Bem Fechados”, o fato de o filme ser tão mal compreendido. Quando olhamos para o passado e nos interessamos pelas reações, na época, aos filmes de Kubrick (com exceção dos mais recentes), percebemos que, a princípio, todos foram mal compreendidos. Somente depois de cinco ou dez anos acabávamos nos dando conta de que “2001: Uma Odisseia no Espaço” ou “Barry Lyndon” ou “O Iluminado” não eram parecidos com nada do que os havia precedido ou seguido.

Se Kubrick tivesse vivido o bastante para assistir ao lançamento de seu último filme, sem dúvida alguma teria ficado decepcionado com as reações hostis que ele provocou. Mas, certamente, no final das contas, teria relativizado esse fato e passado a outra coisa. É a sina de todos os verdadeiros visionários que não tomam caminhos repisados. Artistas do calibre de Kubrick têm mentes brilhantes e dinâmicas para imaginar o mundo em movimento, para compreender não apenas de onde vem, mas para onde vai.

Consideremos “De Olhos Bem Fechados”. Muitas pessoas foram desestimuladas pelo lado irreal do filme: as ruas largas demais de Nova York, a cena pouco crível da orgia, o desenrolar propositalmente lento da ação. Tudo isso é verdade, e, se o filme tivesse a pretensão de ser realista, essas críticas seriam perfeitamente aceitáveis. Mas “De Olhos Bem Fechados” inspira-se numa novela de Arthur Schnitzler intitulada “Breve Romance de Sonho”, a história da ruptura de um casamento contada com a lógica de um sonho. E como em todo sonho, você não sabe realmente quando entrou nele. Tudo parece verdadeiro, como na vida, mas diferente, um pouco exagerado, um pouco defasado; as coisas parecem acontecer como se tivessem sido programadas, às vezes em um ritmo estranho, do qual é impossível escapar.

O público não estava nem um pouco preparado para um filme onírico que não se apresentava como tal, não dava os sinais habituais – névoa, pessoas aparecendo ou desaparecendo à vontade, ou levitando. Como “Viagem à Itália”, de Rosselini, um filme também completamente incompreendido em sua época, “De Olhos Bem Fechados” conta a dolorosa jornada de um homem e de uma mulher que, no fim, agarram-se um ao outro. Os dois filmes são de uma aterradora autoexposição. Ambos perguntam: até que ponto pode se confiar em outro ser humano? E acabam de modo hesitante, mas também esperançoso, honesto.

Assistir a um filme de Kubrick é como ver o cume de uma montanha a partir do vale. Nós nos perguntamos como alguém pôde subir tão alto. Há em seus filmes trechos, imagens e espaços carregados de emoção que têm uma potência inexplicável, uma força magnética que nos aspira lenta e misteriosamente: o itinerário do menino percorrendo os intermináveis corredores do hotel em seu velocípede em “O Iluminado”; o silencio monumental do espaço sideral em “2001, Uma Odisseia no Espaço”; o ritmo inumano da primeira metade de “Nascido Para Matar”, que vai num crescendo até sua resolução lógica e sangrenta; a espetacular sala de guerra de “Dr. Fantástico”, a um só tempo aterrorizante e cômica; o futuro brutalmente pop de “Laranja Mecânica”; a intimidade crua dos diálogos entre Tom Cruise e Nicole Kidman em “De Olhos Bem Fechados”.

Eu não poderia dizer se há um filme de Kubrick que eu prefira, mas o fato é que “Barry Lyndon” exerce sobre mim um fascínio particular. Acho que isso se deve à emoção que caracteriza esse filme. A emoção é veiculada pelo movimento da câmera, a lentidão do ritmo, a maneira como os personagens evoluem em relação ao seu entorno. Ninguém entendeu isso quando o filme foi lançado. Ainda hoje, alguns não o compreendem. Assistimos, um plano cativante atrás do outro, à metamorfose de um homem que passa da mais pura inocência ao refinamento mais glacial, e, para terminar, à amargura mais fúnebre – pois sua sobrevivência depende disso, simplesmente. É um filme terrível, pois toda aquela beleza iluminada por velas é apenas um véu dissimulando a crueldade mais abjeta. Mas uma crueldade verdadeira, daquelas cujos estragos podemos constatar todos os dias na boa sociedade.

Stanley Kubrick era um dos únicos mestres modernos que tínhamos, e esta última edição do livro definitivo de Michel Ciment, “Conversas com Kubrick”, é uma contribuição inestimável. Acompanhei e estudei regularmente a obra de Kubrick durante anos. Ele era único, na medida em que, a cada novo filme, redefinia esse meio de expressão e suas possibilidades. Mas era mais que um simples inovador técnico. Como todos os visionários, ele dizia a verdade. E, por mais que fiquemos à vontade com a verdade, ela sempre provoca um choque profundo quando somos obrigados a encara-la.

Martin Scorsese, junho de 2002. Prefácio de “Conversas com Kubrick“.

Leia também:

– “Laranja Mecânica”, o filme, é filosofia pura (aqui)

– “De Olhos Bem Fechados”: provocativo e genial (aqui)

– “Inteligência Artificial”: saber a hora de parar é virtude (aqui)

– Frederic Raphael fala sobre “De Olhos Bem Fechados” (aqui)

– Sobre Scorsese e filmes que salvam almas (aqui)

agosto 26, 2014 No Comments

Europa 2014: Paris e o Chateau Versailles

Ao contrário da correria da ida, a saída de Saint Malo para Paris foi a mais sossegada possível. Trem para Rennes, dali para a Gare Du Nord, hotel e bora bater pernas na capital parisiense porque temos pouco mais de um dia e meio em uma das cidades mais lindas do mundo (sendo que praticamente o dia todo seguinte será gasto no Chateau Versailles). Decidi então dar uma olhada na FNAC do Forum Les Des Halles, uma loja de três andares subterrâneos com muita coisa bacana nas gôndolas.

Ainda assim, essa foi a primeira vez que a mala voltou com mais cervejas pra casa do que CDs/Discos. E olha que a seção de vinis desta FNAC s é um sonho enlouquecedor (e empobrecedor). E tem quase tudo. Os três primeiros CDs remasterizados do Led Zeppelin, que estão custando entre R$ 100 e R$ 110 no Brasil, em Paris custam R$ 50. Na verdade, o vinil triplo do “Led 1? custa R$ 110, o vinil duplo do “Led II” tá saindo por R$ 50 e o duplo do “Led 3?, R$ 70. Ou seja, é mais barato comprar vinil na Europa do que CD no Brasil…

Paris é uma das cidades que nunca se esgotam no mundo: você pode ter ido x vezes, e sempre terá coisas novas a fazer. No meu caso, essa foi a quinta passagem pela cidade, e além de fazer ficar em um novo bairro e fazer coisas novas, há a vontade de repetir alguns passeios, o que os imensos cartazes do L’Orangerie, meu museu preferido na cidade, dentro dos metrôs atiçam ainda mais o desejo. Mas o tempo é curto e é preciso se resguardar porque Versailles, dizem, exige bastante das pernas, e estamos no fim da viagem. Melhor descansar.

Acordamos cedo no domingo e partimos para o Chateau Versailles e em um dos blogs que peguei dicas o aviso era claro: no verão não há como fugir dos turistas (e você é um), então relaxe porque Versailles lota… todos os dias. Isso já ficou claro no trem para o subúrbio (o Chateau fica a 9 quilômetros do centro), lotado. E se repete nos portões na chegada aos portões, um formigueiro de gente de todos os cantos do mundo que, de tudo que já visitei até hoje, só se compara ao Vaticano.

Uma das vantagens do Chateau Versailles é que a extensão da área, com cerca de 700 hectares de jardins, dispersa bem a galera, embora nas primeiras horas do dia, a entrada no Chateau seja um desafio que exige paciência. O guia do setor de turismos nos aconselhou: “Deixe para visitar o castelo na parte da tarde. Conheça os jardins e os domínios de Maria Antonieta antes”. E foi o que fizemos. Há tíquetes separados para todas as áreas, mas escolhemos um que nos dava acesso às três áreas, e lá fomos nos “viver um dia de rei”.

Construído pelo rei Luís XIV a partir de 1664, o Chateau Versailles foi residência real de 1682 a 1789, quando a família real foi expulsa pelos cidadãos no auge da Revolução Francesa – parte da mobília foi tomada pelo povo enquanto quadros, como a “Mona Lisa”, foram enviados para o Museu do Louvre. Símbolo da opulência de um sistema que tinha os dias contados na França, o Chateau Versailles é uma daquelas obras marcantes (há tanto dourado nos quartos que a visão se embaralha) que exemplificam a distância entre a burguesia e o povo.

Os jardins são um deslumbre. Criados por André Le Nôtre, o jardim se divide em várias alas, cada uma delas com uma obra de arte e diversas fontes. O centro do parque é tomado por um impressionante Grande Canal de 1670 metros de extensão, criado para regatas, jogos e diversões da corte. É possível (e recomendável) alugar um barco (por 16 euros a hora) e remar no canal num dos passeios divertidos do chateau. Há também trens dentro do parque que fazem um percurso rápido entre as obras, bicicletas e pequenos carros (todos pagos).

Há tanta coisa para se fazer em Versailles que recomendo uma lida no Conexão Paris, mas, sem dúvida, o castelo é o obrigatório (se você ficou o dia todo lá, andou, almoçou, cansou as pernas e pensou: “Vou dar cano no castelo”, desista. Vale a pena). A Galeria dos Espelhos é o grande momento, mas há nas outras salas dezenas de obras de arte e do cotidiano real que ajudam a entender (e questionar) a monarquia (incluindo um quarto em que a rainha fazia o processo de parto diante do público, para que eles se certificassem do filho real!).

Fim de passeio, fim de viagem. Uma botecagem à noite para se despedir de Paris (e de toda viagem), arrumar as malas (que se multiplicaram e devem chegar, juntas, a 100 quilos) e descansar porque a segunda prometia ser cansativa. Decidimos reservar um translado do hotel (38 euros por cabeça) para o aeroporto, e essa foi uma das decisões mais sabias que já tive em um final de viagem: não arrastar as malas pelo metrô até o aeroporto Charles de Gaule foi um alívio. Dessa vez foi rápido, mas volto com calma, podexa Paris.

agosto 24, 2014 No Comments

La Route du Rock: lama e Portishead

O festival francês La Route du Rock existe desde 1991 na Bretanha Francesa e tem uma história tradicional de crescimento moderado, ano a ano, até alcançar o recorde de público, com 27 mil pessoas em um dia para ver The Cure em 2005 (em 2007, com Smashing Pumpkins de headliner, a soma de público alcançou 24 mil espectadores). No ano seguinte, 2006, a produção decidiu fazer duas edições anuais do evento, uma no inverno, outra no verão, esta última encabeçada pelo Portishead em 2014.

A casa principal do festival, que também oferece concertos gratuitos em alguns lugares de Saint Malo durante o fim de semana do evento, é o Forte de Saint-Père, construído no século XVIII, durante o reinado de Louis XVI, para proteger a França dos ataques dos corsários ingleses. Como o forte está localizado na cidade de Saint-Père-Marc-en-Poulet, 9 km ao sul de Saint-Malo, a produção oferece ônibus gratuito para ir e voltar do festival saindo de três pontos de Saint Malo (com o último ônibus saindo 5 da manhã).

Dai você pensa: um festival que existe a mais de 20 anos cujo line-up 2014 reúne nomes como Portishead, The War on Drugs, Kurt Vile & The Violators, Metz, Liars, Anna Calvi e Slowdive (entre muitos outros) e que acontece em um forte francês do século 18? Deve ser bem chique, certo? Na verdade é um chiqueiro. Como já disse um produtor (inexperiente) de grande festival no Brasil, lama (e feno molhado deixando cheiro de urina no ambiente) faz parte do imaginário de um festival de rock, mas para tudo há um limite.

No caso do La Route du Rock, edição de verão 2014, esse limite já havia sido ultrapassado na área de entrada do festival, no terceiro dia do evento, quando uma piscina de lama recebia o animado público. Aqueles que não foram preparados (90% se arma de galochas, mas há uns 8% de desavisados e mais uns 2% de corajosos que enfrentam o lamaçal de tênis ou mesmo chinelos de dedos) irão se arrepender profundamente, e mesmo a turma da galocha pode cair numa armadilha de tropeçar e nadar na lama (aconteceu).

Não que o festival deva ser sempre assim, muito embora numa região marcada por chuvas deva ser difícil imaginar a grama do forte resistir a 20 mil fãs de música um dia que seja, mas a grande questão é que fica difícil se concentrar na música quando o ambiente em torno de você chama mais a atenção (e a preocupação) do que o que está acontecendo no palco. Desta forma, os artistas do terceiro dia do festival tiveram que conquistar não só a atenção do público, mas também desviar essa atenção do cenário deprimente de lama e feno.

Nesse ponto, Anna Calvi surpreendeu com um show bastante eficiente, que mostra que a cantora está se distanciando das comparações com PJ Harvey e adquirindo personalidade própria. Isso ficou evidente na postura de Calvi, incorporando momentos hendrixianos e solando muito, e no próprio set list: após abrir a noite (de sol) com “Suzanne & I”, de sua estreia (“Anna Calvi”, 2011), quatro canções seguidas de “One Breath”, de 2013, mostraram fé no novo repertório. Uma cover da sessentista “Jezebel” pós fim ao ótimo show.

Na sequencia, após um show matador em Oslo, no Øya Festival, o Slowdive chegava à Bretanha com sua turnê de retorno mudando absolutamente nada do repertório, o que facilitou a comparação dos dois shows, com o de Oslo, numa tenda (seca) sendo quilômetros superior. Não a toa, a primeira frase de Neil Halstead antes mesmo da guitarra soar no forte foi: “Ainda bem que parou de chover”. Ainda que inferior ao show do Øya, a apresentação no La Route colocou sorrisos guitarreiros na cara de muita gente (até da Rachel).

Já com a noite escura (o que tornou o ambiente do festival mais caótico), o Portishead subiu ao palco para produzir mais um show irreparável. O set list praticamente não muda (mas a banda atualizou as belas imagens do telão que interagem com a câmera ao vivo), a voz sofrida de Beth Gibbons continua comovente enquanto riffs e batidas eletrônicas convidam o espectador a dançar numa cintilante festa fúnebre que transforma a execução de canções como “Sour Times”, com o telão do fundo de palco “estendendo” uma cortina branca e simulando um cabaré, em momentos absolutamente mágicos.

O show continua sendo aberto pela voz do brasileiro Claudio Campos declamando a “Regra Três”, introdução de “Silence”, faixa de “Third” (2008), terceiro disco do Portishead, e base para o show (com cinco canções fixas no set list mais “Chase the Tear”, lançada em 2009). Dos dois primeiros álbuns saem pérolas como “Mysterons”, “Wandering Star”, “Over” e “Cowboys” além, claro, de “Glory Box”, que pode ser tocada quantas vezes for, e continuará arrepiando. No bis, “Roads” e “We Carry On” encerram um show especial.

O balanço de apenas um dia de La Route du Rock é, no entanto, negativo. Os três grandes shows da noite, que ainda teria Liars pela frente (vencido pela dificuldade de suportar as péssimas condições do ambiente), mereciam um local melhor, pois poucas vezes o ditado “pérolas arremessadas na lama” caiu tão bem quanto aqui para explicar um festival de rock. Pretendo voltar para a Bretanha para conhecer melhor St. Malo, ir ao Monte Saint-Michel e esticar até a Normandia, mas provavelmente evitarei o La Route du Rock. Se vier traga galochas, prepare o nariz e torça muito para não chover.

Ou então curta a bagunça. É sempre bom pensar que algo que uma pessoa não gosta, outra pode curtir. Eu, por exemplo, nunca iria ao Glastonbury. São muitos palcos, é muita lama, é muito longe da cidade e meu corpo cansado precisa de uma cama após uma maratona de shows. Tem gente que prefere acampar, e isso é legal. Saint Malo, ao menos em 2014 (vai que em 2015 faz uma semana de sol na Bretanha) não foi um festival para mim, fã de festivais urbanos como Primavera Sound e Øya Festival, ou mesmo Benicàssim, Rock Werchter e Best Kept Secret. O segredo, na verdade, é encontrar o seu tipo de festival. E se jogar. Vai um balde de lama ai?

Fotos 1, 2, 4, 5 e 6 por Marcelo Costa

Fotos 3, 7, 8, 9, 10 e 11 por La Route du Rock (veja galeria)

agosto 22, 2014 No Comments

Prata da Casa #13: Paulo Almeida

“Foram quase duas horas de som intenso que me alegrou a alma de tal maneira que me emocionei varias vezes”, escreveu Paulo Almeida (continue lendo). A foto é de Thiago Carreri.

agosto 21, 2014 No Comments

O desejo de voltar a St. Malo

A despedida de Amsterdam não podia ter sido melhor: show dos mineiros do TiãoDuá, coxinha e uma última volta pela encantadora área central da cidade. Na manhã seguinte, 6h e pouco, trem para Paris, troca de estações e trem para Saint Malo, na Bretanha francesa. Primeiro desafio: descobrir como chegar a estação central de Amsterdam ás 6h sem gastar muito, já que o transporte público na cidade começa mais ou menos nessa hora. O recepcionista do hotel deu a dica: “O ônibus noturno: é uns 2 euros mais caro, mas levará vocês”. Deu certo.

Com mais de 50 garrafas divididas em três malas, o plano arquitetado na noite anterior ditava que deveríamos deixar as três malas pesadas no locker do Gare du Nord, em Paris, na quinta-feira, e seguir para a Bretanha apenas com o necessário, já que voltaríamos para a capital francesa no sábado à tarde. Teríamos que fazer isso rápido, porque nosso trem para Saint Malo sairia exatas 1 hora e 10 minutos da Gare de Montparnasse após nossa chegada na Gare du Nord, mas as coisas tinham que ser com emoção, muita emoção.

Achar a área de lockers na Gare du Nord foi o primeiro desafio, entender o funcionamento do pagamento após o segundo dia, outro desafio, e assim nos vimos com menos de 30 hora para chegar a Montparnasse. Descartamos o metrô e partimos no desafio de pegar um taxi em Paris (as anedotas não costumam ser engraçadas). Gentilíssimo, o motorista fez um caminho alternativo (diferente do que eu seguia pelo Google Maps) e nos deixou na porta da estação exatamente na hora em que nosso trem sairia. Nem Usain Bolt correria tanto…

Detalhe: na Gare de Montparnasse, as telas que orientam as partidas de trem estavam desligadas, e não havia nenhuma informação de plataforma. Colei em alguém da estação, que olhei meu bilhete e mandou: “Deve ser na plataforma 1 ou 2”. Só havia um trem na 1 e partimos em disparada para o local. Portão fechado. Assim que ameaçamos abrir a boca, o funcionário que SNCF desembestou a falar, e o que entendi é que ele estava se desculpando, mas chegamos atrasados mais de dois minutos, e o trem iria partir (sem nós).

Enquanto o cara falava, para nossa sorte, outras pessoas atrasadas chegavam ao portão, e quando o grupo já somava oito rostos pedindo por favor para embarcar, o cara foi procurar o superior, que… autorizou a entrada. Segundo desafio cumprido. O terceiro era torcer para que o dono da pousada que iria nos abrigar em Saint Malo, e que mandará um email em francês dois dias antes dizendo que não havia quarto de casal disponível (a reserva foi feita em maio!), conseguisse qualquer quarto para nós, afinal tudo estava lotado na cidade no fim de semana.

Saint Malo foi fundada no século 1 antes de Cristo e a parte murada da cidade (Intra Muros) construída no seculo XII pelo Bispo Jean de Chatillon. É uma típica cidadezinha balnearia, com 51 mil habitantes que se transformam em quase 300 mil no verão europeu. Surgiu no nosso planejamento de roteiro quando eu procurava algum lugar para ver (mais uma vez) o Portishead ao vivo, e calhou da data deles no festival La Route du Rock bater com o espaço vago na agenda, mas o que me convenceu foi essa foto no Google Images.

A chegada de trem é na parte nova da cidade, não muito diferente do que se vê pela janela durante a viagem. Já a região Intra Muros é de tirar o fôlego. Ainda que exageradamente explorada comercialmente, com creperias, lojinhas de quinquilharias, restaurantes e o diabo a quatro, a área Intra Muros é uma viagem no tempo que faz a gente questionar quanto trabalho gasto foi usado para construir uma pequena vila que resiste formosa ao passar dos séculos. Olhar o movimento das marés é um deleite para o dia inteiro do alto das muralhas da cidade.

Alguém escreveu em meu Instagram: “Nunca vi um mar tão triste quanto na Bretanha”. E é exatamente isso. Mesmo com o sol de verão, tímido, o cinza domina a região. O vento é forte, as marés sobem até 12 metros e descem até 50 centímetros quatro vezes por dia. Na praia, professores ensinam garotos e garotas (de 12, 13 anos) a velejar. Placas por toda parte murada orientam: “Se você for pego pela maré alta, fique exatamente onde está. Não tente voltar porque corre o risco de se chocar contra as rochas”.

Acho que a palavra que melhor descreve a parte Intra Muros é idílica, e embora tenha me decepcionado com o festival (próximo texto), quero voltar e fuçar com calma a Bretanha fora do verão, visitando o Monte Saint-Michel e desbravando um pouco mais dessa região que tem língua própria, o Bretão, cerveja própria (trouxe três garrafas e falarei delas no blog em posts futuros) e cidra artesanal fresquíssima servida em bules de chá e tomada em xícaras. Além, claro, dos famosos crepes e galettes (o crepe salgado).

A viagem ideal por essa região une a região bretã com a região normanda e seus séculos de história (quem sabe uma esticada até a Cornualha britânica) que envolvem celtas (a Celtic League e formada por Escócia, Irlanda, Ilha de Man, o País de Gales e a Cornualha), a elogiada Côte de Granite Rose (que alguns dizem ser a parte mais bonita de toda a França) e, claro, a própria Normandia, palco do Dia D, em que diversas tropas Aliadas desembarcaram em solo francês a fim de combater a dominação da Alemanha Nazista.

Por hora, Saint Malo e sua extremamente conservada parte murada cumpre sua função de conquistar o olhar de forma irrepreensível, e causar o desejo de voltar. Que não demore.

agosto 21, 2014 No Comments

Kulminator, o melhor bar do mundo

A Antuérpia é a segunda maior cidade da Bélgica, a maior da região dos Flanders (não chega a 600 mil habitantes), e além de ter um dos maiores portos do planeta e, sem dúvida, uma das estações de trens mais belas de toda a Europa, a cidade também é conhecida por abrigar o melhor bar do mundo (eleito duas vezes como tal pelo conceituado Ratebeer): o Kulminator. Reforço a opinião que outros cervejeiros tarimbados tiveram ao visitar a casa, um misto de antiquário, brechó e pub que guarda em sua adega cerca de 40 anos de história cervejaria.

Não é força de expressão: no cardápio, que mais parece um livro, existem garrafas de Liefmans Kriek datadas de 1974 e 1975 (50 euros), uma Villers Triple de 1977 (15 euros) e uma Chimay Blue de 1981. A Chimay Blue, inclusive, é responsável por um dos destaques da seleção da casa: por 25 euros você pode fazer uma degustação vertical de três versões do rótulo trapista: 2014, a Chimay Blue mais nova, é viva e arisca; a versão de 2004, com guarda de 10 anos na adega, é a mais comportada e suave das três, mas o destaque é a garrafa de 1994…

Para aqueles que desconfiam da resistência de uma cerveja ao tempo, a Chimay Blue 1994 é um deleite. A garrafa, com traços de envelhecimento de adega (um pouco de barro aqui, um desgastado acolá), traz um rótulo que recomenda bebe-la até 2000. E não é que 14 anos depois ela continua excelente? O aroma frutado é mais intenso reforçando ainda mais a sugestão de frutas escuras (ameixa) e melaço. O amargor do lúpulo desaparece, mas o álcool toma a função. O fundo da garrafa é uma borra de café. A experiência é lúdica e incrível.

Não para por ai. Comandado por Dirk van Dick, um senhor grisalho que lembra o cientista interpretado por Christopher Lloyd na trilogia “De Volta Para o Futuro” e passa boa parte do tempo no bar atento a um jornal (impresso), e pela esposa Leen, que costumamente atende as mesas, o Kulminator traz em uma lousa as “novidades” do mês (“maand”, em holandês), da semana (“week”) e aquelas que sabem se lá quanto tempo vão durar na casa, cujo destaque no dia era uma Black Mikkeller 2011 (de 18% de álcool) e a já mítica La Trappe Quercus.

Os monges trapistas holandeses testaram envelhecer uma versão da La Trappe Quadrupel em barris de vinho. O primeiro lote teste (três barris) foi armazenado em barris de vinho do Porto e o segundo lote em barris de vinho branco. Consta que os 10 barris do segundo lote foram oferecidos ao mercado norte-americano, que declinou da compra. Dirk van Dick não: comprou os 10 barris únicos do segundo lote da La Trappe Quercus e o disponibilizou no Kulminator ao preço de 7 euros a taça de 250 ml. Foi apenas a melhor cerveja da noite (e da viagem). E só existe no Kulminator (e, ainda assim, não custa uma fortuna).

Falando em viagem, a ida ao Kulminator foi uma pequena esticada de Amsterdam: três horas de ida de trem para a Antuérpia, três horas de volta (com troca de trem em Roosendaal). Vale sempre conferir no facebook do bar os horários de abertura e fechamento para não dar com a cara na porta, mas o trecho da estação central de trens até o bar é sossegado (pedi informação no setor de atendimento ao turista do local, que me deu um mapa e traçou a rota simples que eu precisava fazer para chegar até o bar, e foi bastante fácil).

Digo isso porque alguns amigos preferiram dormir na cidade para conhecer o bar, o que é uma escolha sensata (como poderemos ver a seguir), mas é possível fazer um bate e volta de várias cidades da região para conferir a casa e, se sua vontade de enfrentar a cara fechada de Dick permitir, bater um papo com o homem, que segundo os amigos Leonardo Dias (que levou a ele de presente uma cerveja artesanal brasileira) e Luiz Alberto, é bastante atencioso depois que a barreira da apresentação é transposta.

No meu caso, já “levemente alcoolizado” e não muito certo do destino da estação de trens após beber a quinta cerveja da noite, um exagero alcoólico chamado Black Mikkeller (que um norte-americano decidiu abrir o serviço com ela: coitado), decidi apenas admirar apaixonadamente o lugar, com suas dezenas de caixas de madeira de Westvleteren vazias (que em São Paulo são vendidas por R$ 300 em alguns bares) empilhadas e a adega sonhadora que não guarda apenas cervejas, mas histórias num trabalho de dedicação de um casal que merece aplausos.

Na Bélgica existem vários outros bares que podem concorrer ao posto de melhor do mundo (falei de alguns aqui), mas o que faz do Kulminator um local especial é a sensação de volta no tempo, de encontrar uma joia bruta, não lapidada, que resiste ao tempo, aos modismos e, por que não, ao capitalismo. Mais do que um bar, o Kulminator é um templo para amantes da cerveja – um templo em que o monge permite que você fique bêbado, mas exigirá que você saiba o que está bebendo, afinal, ele não guardou uma cerveja por 40 anos à toa. Iguais a esse existem poucos no mundo. Vale uma (duas, várias) visita(s).

Ps. Comida não é o forte da casa, mas os queijos são bastante recomendados. Eu, por sinal, recomendo forrar bem o estômago antes de se aventurar no melhor bar do mundo… porque é difícil beber “só” três cervejas ali…

agosto 20, 2014 No Comments

Amsterdam se tornando inesquecível

Amsterdam é uma cidade que me dá muita sorte no quesito shows. Naquele que, para mim, é um dos melhores templos da música em todo o mundo, o Paradiso (uma velha igreja que virou casa de shows), dei sorte em 2011 de um morador da cidade que desistiu do show sold out da PJ Harvey (tinha que cuidar da filha pequena) vender seu ingresso para mim. Em 2012 foi tenso comprar ingresso para o Afghan Whigs (e teve o episódio do computador esquecido), mas rolou e foi um grande show. Para 2014, a pedida era assistir ao Neutral Milk Hotel, e eles fizeram mágica musical no palco desta igreja. Mas do que começo…

Essa foi a terceira passagem minha por Amsterdam, e a mais prolongada: enquanto nas duas anteriores passei três dias na cidade, neste fiquei quatro (embora em uma das tardes/noites tenha esticado até a Antuérpia para ir ao melhor bar do mundo, papo pro próximo post) e a sensação é a mesma da primeira vez: “A maior cidade dos Países Baixos é cercada de pré-conceitos que na enorme maioria das vezes relega a segundo plano a beleza e a personalidade de uma cidade viva, empolgante e apaixonante. Amsterdam integra minha lista de locais mágicos junto a Praga, Santorini, Paris e Veneza”.

Ao contrário das vezes anteriores em que estive na cidade em que fiquei uma vez num hostel ao lado do Vondelpark e outra em outro hostel na rua da muvuca no centro, a Warmoesstraat, desta vez fiquei bastante distante da área da badalação, muito mais por economia, mas também pela comodidade de dormir sem ninguém gritanto loucaço na sua janela às três da manhã (acontece). A opção de ficar em um hotel no WTC em frente da estação Zuid se mostrou ótima, com tram e ônibus acessíveis para ir e voltar do centro e muito sossego nas noitadas (embora a falta de andar na cidade de madrugada tenha sido sentida).

Ainda assim acho que o ano em que mais aproveitei a cidade, e boa parte do mérito vai para o chapa Leonardo Dias, que me deu um punhado de dicas sábias. A primeira delas fiz logo assim que cheguei: visitar o Arendsnest, bar de cervejas holandesas na cidade, número 1 no Ratebeer (o dono tem outro bar na cidade, BeerTemple, só com cervejas não holandesas). Localizado numa das calçadas do canal Herengracht (a menos de 10 minutos da estação central de Amsterdam), o Arendsnest é bastante aconchegante e com uma excelente carta de cervejas na torneira e em garrafa.

Uma das casas preferíveis para se beber De Molens na cidade, abri o serviço com uma provocante De Molen Braggot Brett (garrafa), versão 2014 da casa de Bodegraven, maturada com pine honey e envelhecida em duas fases: uma em barris de (vinho) Bordeaux e outra de (bourbon) Wild Turkey com adição da levedura belga Brett. O aroma traz tudo isso ao nariz: vinho, Bourbon, mel, um delicado toque salgado mais baunilha. Na boca é deliciosamente azeda, com um pouco das sugestões acima e 9.5% de álcool. A segunda (e última) foi uma De Molen Mout & Mocca, stout com adição intensa de café e também 9.5% de álcool. Durmi feliz.

No quesito “cerveja” ainda bati ponto na Brouwerij’t Ij, cervejaria tradicional montada em um moinho, o Gooyer, que oferece uma bela seleção de cervejas próprias na torneira (trouxe um dos kits, com seis garrafas, para futuros textos no blog) mais petiscos a beira de um canal. Clima agradável, cerveja idem. Num dia de sol é possível passar horas aqui e perder o caminho de casa. Ainda passei (e dei uma pequena enlouquecida) na melhor loja de cervejas da cidade, De Bierkoning, ao lado da praça Dam, e como a mala já estava bem cheia, resisti bravamente e comprei apenas seis cervejas (três Mikkeller e três De Molen da linha deluxe).

Após vir da Escandinávia, encontrar uma cidade com pratos e cervejas que não custam uma semana de trabalho (exagero, mas nem tanto – risos) é reconfortante. O primeiro bom prato foi no Côte Quest, um café restaurante francês bastante simpático também ao lado da praça Dam (em que Lili pode voltar a comer pato e eu, o bom e velho steak de sempre). A segunda refeição caprichada na cidade foi um belo almoço no New King na região oriental, meio Chinatown, da cidade, e Lili partiu para o ataque com um enorme pato laqueado enquanto eu, que me recuperava da orgia cervejeira do Kulminator, fui de frango agridoce. Ótimos.

As filas absolutamente enormes e constantes me impediram de levar Lili à Casa de Anne Frank e ao sensacional Museu Van Gogh, mas o reaberto Rijksmuseum foi um enorme presente inesperado. Já havia visitado o museu nas duas vezes anteriores, em que ele estava a meia bomba devido a reforma (desde 2005) e, por isso, só exibia em algumas poucas salas 100 obras de sua vasta coleção. Reaberto (e remodelado) na integra em abril deste ano, o Rijksmuseum pula para a lista Top 5 pessoal de Museus do Mundo, impressão que começa pela instalação Calder, que circunda o museu com diversas obras sensacionais do artista norte-americano.

Dentro, a grandiosidade gótica e renascentista do prédio desenhado pelo arquiteto neerlandês Pierre Cuypers em 1885 impressiona, mas não se sobrepõe ao brilho do acervo magistral. Afinal, quantos lugares no mundo podem se dar ao luxo de expor quatro quadros de Vermeer (“A Leiteira”, “A Carta de Amor”, “Mulher de Azul a Ler uma Carta” e “A Rua Pequena”), um ao lado do outro (e concorridíssimos) além de uma seleção de Rembrant obrigatórios (“A Ronda Noturna”, “Os Síndicos”, “A Noiva Judia” e “Tobias, Ana e o Bode”)? Isso sem contar os conservadíssimos mobiliários (gabinetes, armários e casas de bonecas que fariam inveja em muita menina atual).

No quesito shows, poucas semanas antes uma mensagem de Luiz Gabriel Lopes, das bandas Graveola e TiãoDua (esta ao lado de Gustavito), avisava que ele iria se apresentar na cidade com o segundo projeto no Teatro Munganga, companhia fundada em 1987 em Amsterdam pelo mineiro Carlos Lagoeira, e que segue criando espetáculos, exposições e oficinas na cidade (saiba mais aqui). Com uma bela plateia mista entre brasileiros e neerlandeses, o TiãoDua fez uma apresentação caprichada, com um pé na psicodelia tropicalista e outros nos improvisos do jazz mostrando canções do primeiro disco e muitas novas. Um grande show numa grande noite de música brasileira que teve até mini-coxinhas (para matar saudades do Brasil) no intervalo.

Amsterdam também foi responsável pelo grande show da viagem, lado a lado na primeira posição com Neil Young e sua Crazy Horse, que causou uma tempestade sônica em Estocolmo três semanas antes. Confesso que após o show meio problemático do Neutral Milk Hotel no Øya Festival, tanto na equalização do som (voz e violão baixos em relação ao resto da banda) quanto na postura difícil de Jeff Mangum (que proibiu fotógrafos no fosso, e esses foram para a grade, o que não o deixou muito satisfeito), a expectativa para a apresentação no Paradiso havia diminuído, afinal, eles são aquele tipo de banda que a gente admira por serem difíceis, mas que quando nos vemos frente a frente, desejamos simplicidade.

Porém, tudo funcionou devidamente perfeito no Paradiso. Avisos por toda casa informavam que o artista havia proibido fotos e vídeos (inclusive de celulares), e durante uma hora e meia nenhum celular foi levantado na igreja (ao menos não vi nenhum, e não tenho fotos porque também não levantei o meu). A equalização foi espetacularmente perfeita. Posicionado na beira do palco, aos pés de Mangum, era possível ouvir metais, serrote e teclados (com a visão encoberta pelas caixas de retorno) de forma cristalina, perfeitamente integrados ao violão e a voz do mestre de cerimônias, que, agradecido, colocava a mão no peito a toda hora.

A festa começou com uma versão inesquecível, alta e cristalina, das três partes de “The King of Carrot Flowers”, com Jeff começando sozinho, voz e violão, seguido por Julian Koster, que começa no acordeão e depois parte para o banjo, momento em que Scott Spillane (cada vez mais papai-noel) entra com a flauta e, depois, o baterista Jeremy Barnes transforma o que era folk em punk. Apenas uma faixa do clássico “In the Aeroplane over the Sea” (1998) ficará de fora da noite épica (”Communist Daughter”) enquanto “On Avery Island” (1996) marca presença com quatro canções e os dois EPs, juntos, somam cinco canções no set de um daqueles shows que poderiam terminar e começar de novo e terminar e começar de novo eternamente.

Se Amsterdam já tinha se tornado especial nas lembranças de viagem pela apresentação matadora de PJ Harvey em 2011 (em que, provavelmente único em toda aquela turnê, ela voltou duas vezes para o bis e se desculpou: “Tocamos tudo que havíamos ensaiado”), este show do Neutral Milk Hotel é daquelas noites que irão voltar vez em quando e me transportar para o Paradiso, para a frente do palco, para uma noite inesquecível. Obrigado Amsterdam. Obrigado Paradiso. Obrigado Neutral Milk Hotel.

As quatro primeiras fotos e a última são de Liliane Callegari (veja mais fotos da viagem aqui); a foto do show do TiãoDuá é de Ron Beenen (veja galeria de fotos do show aqui); as demais fotos são de Marcelo Costa

agosto 19, 2014 No Comments

A mudança das marés em St. Malo

Ontem à tarde era possível ir a pé até o Château du Petit Bé

Na maré alta de hoje, Château du Petit Bé só de barco

Conhecida por ter uma das maiores mudanças de marés do mundo, a cidade de St. Malo me surpreendeu com altas e baixas muito rápidas. Não a toa, vários avisos espalhados pela ilha orientam o turista: “Se você for pego de surpresa pela maré alta, NÃO TENTE VOLTAR, pois pode ser arremessado contra as rochas. Espere a maré baixar”. Um site analisa o coeficiente das marés nesta sexta-feira:

“Hoje amanheceu em Saint-Malo às 7:02 e o pôr do sol será às 21:23. A primeira baixa-mar foi às 5:40 e a seguinte será às 18:00. A primeira alta-mar foi às 11:00 e a seguinte será às 23:25. O coeficiente de marés de hoje é alto, 75, com grandes marés e correnteza fortes. A maré alta hoje alcançou 11 metros (o recorde é 12.6 m. e a altura mínima, 0.,5 m.) enquanto a maré mais baixa terá 0.6 metros”. Nas imagens, alguns exemplos em fotos que fiz ontem e hoje.

Na maré baixa é possível se divertir na piscina…

Na maré alta, cadê piscina?

agosto 15, 2014 No Comments

Um novo olhar sobre Oslo

Na minha primeira passagem por Oslo, ano passado, a cidade não me seduziu. Dessa vez, porém, foi diferente, e um dos diferenciais foi ter visitado lugares obrigatórios que passaram batido na primeira viagem, e que tornam a cidade decididamente mais atraente. Claro, Oslo continua sendo uma das três cidades mais caras do mundo (Estocolmo está no mesmo nível e, dizem os amigos, Copenhague segue o cortejo), o que nos faz sentir saudade de São Paulo (e isso é assustador), mas é uma cidade bela e absolutamente admirável.

O Øya Festival foi uma surpresa agradabilíssima, um festival de line-up cuidadoso e produção impecável. Consegui voltar ao Mathallen, mercado charmoso que lembra bastante a paulistana Feirinha Gastronômica, mas com um prédio próprio numa das áreas revitalizadas da cidade, e fiz uma séria busca pelas melhores cervejas norueguesas nos principais Vinmonopolet (Monopólio do Vinho, um órgão semelhante aos Systembolagets suecos) de Oslo – sim, elas existem (algumas Nøgne Ø, HaandBryggeriet, Lervig e Ægir seguem na mala).

A primeira das “descobertas” deste ano foi visitar o bairro Aker Brygge, bairro luxuoso surgido em 1986 no local onde até 1982 funcionou o estaleiro da cidade. Reformado em quatro etapas (finalizada em 1998), Aker Brygge tornou-se uma interessante área de prédios futuristas (e apartamentos de cair o queixo). Um dos pontos de destaque do local é o Astrup Fearnley Museum, obra espetacular do arquiteto italiano Renzo Piano inaugurada em 2012, perfeitamente integrada ao ambiente (com direito a uma prainha artificial).

No ano passado, um dos motivos de visitar Oslo era assistir ao Manic Street Preachers no festival Norweggian Wood, que acontece na área das piscinas públicas do Parque Frogner. Só isso já era motivo para ter visitado a instalação Vigeland, mas deixamos a oportunidade passar e, após a visita deste ano, não pense em outra atração tão obrigatória de Oslo quanto ele (no mesmo nível estão escalar o teto da Ópera e visitar tanto o Museu Nacional quanto o Museu Munch, para se encantar com a melancolia depressiva deste excelente pintor norueguês).

A Instalação Vigeland se intitula como o maior parque de esculturas do mundo feitas por um único artista, no caso, Gustav Vigeland, que trabalhou no projeto entre 1920 e 1943, quando morreu – Vigeland também assina a concepção e o layout arquitetônico do parque. Ou seja, o sonho de qualquer artista: uma área de 320 mil metros quadrados para pirar a cabeça. Gustav Vigeland preparou 212 obras em bronze, granito e ferro forjado – a maioria, esculturas, mas vale prestar nos detalhes dos portões de cada ala, trabalhados em detalhes e personais.

A obra abrange uma área de 40 hectares dentro do Parque Frogner começando com uma passarela que remete a Charles Bridge, de Praga, e terminando no impressionante Monolito, que reúne 36 obras em granito além de um imenso totem. Nesses dias de verão, as crianças interagem com as obras neste que é um dos locais mais visitados da Noruega – além de ser um ótimo local para piqueniques. Há ônibus e metrô nas redondezas, embora tenhamos feito o trajeto do centro até o parque a pé, apreciando os detalhes do bairro.

Por fim, Edvard Munch. Ano passado dei sorte de estar na cidade nos festejos dos 150 anos do pintor. A mostra era dividida entre a National Gallery e o Museu Munch, que não conheci na oportunidade. Este retorno permitiu rever quadros emblemáticos como “Morning“, “The Day After” (meu preferido), “The Kiss” e “White Night“. No Museu Munch encontrei uma segunda versão de “O Grito”, em perfeitas condições (a versão da National Gallery sofreu danos após um roubo) e admirei a “Madonna” (só não comprei a camiseta porque não tinha M, só XL). Outro que eu não havia ano passado e me surpreendeu foi o macabro “Dance of Life” (abaixo).

O saldo final desta segunda passagem por Oslo é uma conta bancária no vermelho, mas também uma cidade apaixonante que se aconchega carinhosamente na memória. Não nego uma possível terceira vinda para estes lados, principalmente para esticar a viagem para Bergen e conhecer os famosos fiordes da região. Ainda que Estocolmo pule a frente como cidade escandinava favorita (por sua beleza natural), Oslo se destaca por dezenas de atrações que merecem uma visita atenta (difíceis de serem vistas em apenas uma única viagem). Até a próxima.

agosto 14, 2014 No Comments