EUA 2013: Nova York e Peter Murphy

New York, New York. Deixamos New Orleans apaixonados na madrugada de segunda para terça, e todo sentimento caipira agora é coisa do passado. “Pra onde vocês estão indo?”, perguntou o rapaz da Delta no aeroporto Louis Armstrong. “Nova York”, respondemos. “Ahh, The Big Apple”, comentou com um sorriso de quem iria conosco se pudesse. O voo foi tranquilo, afinal, desmaiamos, e quando demos por conta já estávamos pousando no aeroporto de La Guardia. Nova York nos recebeu com sol, frio, flores, buzinas e um trânsito caótico. Toda simpatia das três cidades anteriores são coisas do passado.

Calma, também não é assim. Carl, o segurança de dois metros de altura e largura que nos recebeu na porta do prédio do apartamento que alugamos, disse que a chave não estava na portaria (sabíamos, afinal combinamos o check in para às 15h e chegamos às 11h30), mas que ele iria ligar e tentar resolver. “Vão comer alguma coisa e voltem em uns 15 minutos”, orientou, até indicando um lugar bacana. Meia hora depois, nossa chave já estava disponível e era hora de desfazer as malas mais uma vez, organizar a coisa toda e bater um pouquinho de pernas pela cidade que mais exige da disponibilidade física do turista.

Sem muita organização, saímos caminhando pela Quinta Avenida, entramos na lojinha da Apple, comemos hot-dog vagabundo na frente do Guggenheim (se estivesse com fome comeria 15 destes hot-dogs de 2 dólares numa tacada só. Junto com uma Cherry Coke de 600 ml), olhamos o Central Park, passamos na Times Square, tudo lindo, tudo maravilhoso para a Lili, turista de primeira hora nessa cidade de pedra e de carros amarelos. Da série “Contos de Nova York”: dois carros encostam na calçada após uma leve batida; o dono do taxi diz em inglês de indiano: “Você atravessou na luz vermelha”. O dono do carro branco responde em inglês de indiano: “Eu não. Quem atravessou foi você”. De que lado você fica, Deus?

No metrô, pouco depois, um moleque com skate nos braços e a cara mais inocente do mundo senta ao lado de um caipirão de bigodão bolerão, chapéu de cowboy com uma lanterna para iluminar as noticias que ele lia atentamente no jornal, botas enormes com esporas e, assim que ele levantou, um molho de chaves no lado direito, um coldre com uma arma no lado direito. Já vi muita coisa estranha no metrô de São Paulo, mas nunca um cara que estivesse atuando como dublê de John Wayne uns 50 anos depois… em Nova York. Não queria contar para vocês, mas cheguei na segunda aqui porque era convidado do baile do Metropolitan, que aconteceu na segunda. Estava tão cansado que decidi dar cano. Gisele teve que ir sozinha.

Acordamos cedinho na terça-feira para tentar aproveitar o dia. Visitamos o Guggenheim, museu número 1 na listinha pessoal (veja os outros 14 aqui), que está exibindo a exposição “Gutai: Splendid Playground”. O que deu pra perceber da mostra, que toma quase todos os corredores do museu, é que Yoshihara Jir? é bastante perturbado. Da primeira vez que vim aqui, em 2011, lembro que não havia nenhuma exposição temática, o que faz com que a produção preencha os corredores circulares do museu com o filé de sua coleção. Foi tão especial e tocando que desci os corredores com lágrimas nos olhos. Desta vez, aquela coleção ficou restringida a uma sala com cerca de 15 a 20 obras, mas valeu por ter visto a hilária Cabeça da Dora, de Picasso, e as Montanhas de Saint Remy, de Van Gogh, novamente.

O almoço foi em Little Italy, uma pizza no tradicional Lombardis mais ótimos canolis de rua. Dali estiquei sozinho para a New Beer Distributor, uma distribuidora de cervejas com preços ótimos e incomparáveis. Comprei quatro garrafas grandes (Rogue Chocolate Stout, Rogue XS Russian Imperial Stout, Dogfish Namaste e uma Dogfish Head 75 min IPA) e mais nove pequenas, de 335 ml, quatro delas Flying Dog, quatro Dogfish Head e duas que atirei no escuro no meio de tanta cerveja desconhecida. 14 garrafas de cerveja, 84 dólares com taxas inclusas. Se fosse no Brasil, só Rogue XS Russian Imperial Stout já estaria custando esse preço.

O ponto alto do dia, no entanto e pra variar, foi um show. Na verdade, três. Não os três. Ok, do começo. Peter Murphy iria celebrar 35 anos de Bauhaus no Webster Hall, com 1400 ingressos sold out. O prédio do Webster Hall data de 1886, e é reconhecido pela prefeitura como um marco cultural de Nova York. Atualmente, o prédio se divide em discoteca, boate, sala de concertos, centro de eventos corporativos, bar e estúdio de gravação. A sala de concertos está logo no primeiro piso, e o ticket do ingresso não dá direito ao pagante de conferir as outras badaladas festas da casa (uma pena… já viu as fotos?).

Quem abre a noite é uma banda tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que faz o Muse parece interessante. Nem tentei descobrir o nome deles, mas eles castigam os ouvidos dos presentes por cerca de meia hora, e quando deixam o palco até penso em pegar uma cerveja para comemorar, mas ao preço de duas por 14, três por 20 Obamas, desisto porque eles não merecem. Quem vem na sequencia é o Ours, com nova e excelente formação (deve ser a quinquagésima sétima desde a estreia em 1994), e faz um show curto, de oito ou nove músicas, mas não desperdiça um segundo. Prestes a lançar disco, “Ballet the Boxer”, a banda comandada por Jimmy Gnecco sai do Webster Hall com o título de melhor show da noite (entrosamento perfeito entre as duas guitarras e um baterista de mão tão pesada que parecia querer derrubar o prédio).

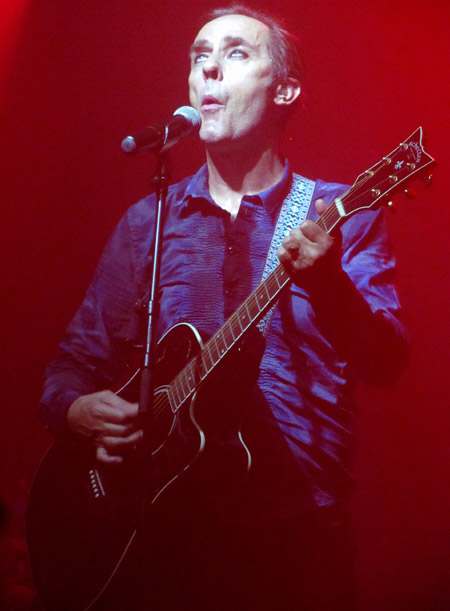

Isso não quer dizer que Peter Murphy fracassou numa noite de terça-feira em Nova York. Acompanhado de baixo, guitarra e bateria perfeitamente entrosados, o eterno vocalista do Bauhaus (e que, com um bigodinho cafajeste, passaria fácil por Nick Cave) exibiu estilo e cacoetes que entregam o quanto a história do rock é desconhecida (se fosse conhecida, Bauhaus venderia muito mais discos que o Interpol). De calça e jaqueta de couro, careca surgindo no alto da cabeça, um sabre de luz e um ar blasé perfeitamente inserido no personagem, Murphy cumpriu o que prometeu cantando Bauhaus do começo ao fim da noite (e ainda batucando na bateria e tentando tocar escaleta) e fez a festa da imensa galera de preto que tomou o Webster Hall.

Da abertura, com dobradinha do álbum “Burning from the Inside”, de 1983 (“King Volcano” e “Kingdom’s Coming“) passando por canções como “Double Dare”, “Dark Entries” e “Stigmata Martyr” (1980), “The Passion of Lovers” (1981) e “She’s in Parties” (1983) até “Adrenalin”, do álbum “Go Away White”, de 2008, e covers de “Severance” (Dead Can Dance) e “Telegram Sam” (Bauhaus), o que se viu foi um cantor insatisfeito com o som, que estava ótimo (por mais de uma hora ele ficou gesticulando para a mesa com sinais de abaixa ou aumenta volume de algum instrumento), mas com uma voz que, aos 55 anos, continua em forma.

O hino “Bela Lugosi’s Dead” surgiu com alfinetadas de eletrônica e fez o piso do primeiro andar do Webster Hall chacoalhar enquanto jornalistas foram agraciados com um dedo do meio em riste pelas críticas a esta “volta financeira ao repertório do Bauhaus”. Interessante que a música mais festejada de uma noite com Peter Murphy celebrando 35 anos de Bauhaus tenha sido “Ziggy Stardust”, cover fiel e sujona de David Bowie, mas, ainda assim, o cantor deixa Nova York mantendo a aura mítica em torno do Bauhaus com um grande show. Só não foi o melhor da noite…

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

0 comentário

Faça um comentário