por Marcelo Costa

“Voyeur”, de Myles Kane e Josh Koury (2017)

No final dos anos 70, começo dos 80, Gay Talese, um dos principais nomes do Novo Jornalismo, mergulhou em uma extensa pesquisa e reportagem sobre sexualidade (como participante ativo da história) que rendeu o livro “A Mulher do Próximo: Uma Crônica da Permissividade Americana Antes da Era da AIDS” (1981). O volume, polêmico, chamou a atenção de Gerald Foos, um homem simples que era dono de um motel no Colorado, e escreveu a Talese contando sobre seu voyeurismo: ele havia construído um corredor sobre os quartos do motel e passou madrugadas de anos a fio observando (e, claro, se masturbando) os costumes de seus clientes. Com tudo anotado, Foos se revelou uma história imperdível que Talese queria, de qualquer maneira, contar, mas com uma condição: Gerald Foos precisaria se revelar. Mais de 30 anos depois, entre idas e vindas, Foos aceitou a condição e Gay Talese lançou em 2016 o livro “The Voyeur’s Motel” (“O Voyeur”, que ganhou edição nacional via Cia das Letras), cercado de polêmica: uma reportagem do The Washington Post exibia inconsistências nas pesquisas de Talese, que tratou de desautorizar o livro às vésperas de seu lançamento. Tendo dois personagens complexos ao alcance (Foos e Talese), “Voyeur”, o documentário de Myles Kane e Josh Koury bancado pela Netflix, acompanha o processo de produção do livro e as polêmicas posteriores num retrato que, por vezes, aprofunda o olhar tanto sobre jornalismo quanto sobre voyeurismo. A meticulosidade e elegância de Gay Talese (um dos maiores jornalistas vivos) se choca com a postura wannabe simplória de Gerald Foos, e todos os elementos da narrativa (as inconsistências das informações estranhamente “aceitas” pelo jornalista, as manias e as coleções – bizarras? – do entrevistado tanto quanto sua ampla dedicação em ser expor) transformam “Voyeur” em um documentário imperdível sobre humanos demasiadamente humanos.

Nota: 9

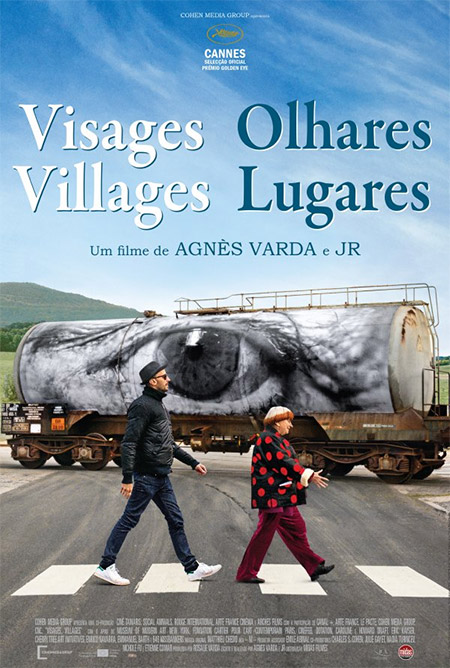

“Visages, Villages”, de Agnès Varda e JR (2017)

Com mais de 60 anos de carreira, em novembro de 2017, Agnés Varda tornou-se a primeira diretora, mulher, a receber um Oscar pelo conjunto da obra. Neste mesmo ano, a cineasta foi homenageada pela 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Para coroar, viu seu belíssimo documentário “Visages, Villages”, produzido em colaboração com o jovem fotógrafo e muralista JR, vencedor do Œil d’or (“Olho de Ouro”, o prêmio de melhor documentário) no Festival de Cannes e indicado na categoria de Melhor Documentário do Oscar 2018, um reconhecimento merecido pela incrível delicadeza da obra, que ousa valorizar o ato fotográfico e a mensagem da imagem em meio a um mundo viciado no esvaziamento das selfies e dos cliques automáticos de celular. Neste road movie sentimental, juntos a bordo de um furgão transformado em câmera fotográfica ambulante, Agnès Varda e JR constroem um diário de bordo poético flagrando faces e vilarejos da França numa busca encantadora por… histórias. Foram 18 meses de viagens compactados em 89 minutos de mágica e poesia. “Visages, Villages” é uma mistura de acasos (de transeuntes que passam na praça de um pequeno vilarejo e tiram foto na câmera mágica do furgão empunhando uma baguete a uma garçonete de um pequeno bistrô que se transforma em ícone de uma vila até um velho carteiro e um andarilho poeta) e reencontros (a visita ao túmulo de Henri Cartier-Bresson é um encanto tanto quanto a malfadada viagem até a Suíça para encontrar o não encontrável Jean-Luc Godard se transforma num momento de beleza única, com a câmera flagrando o desconcerto, mas também a poesia da tristeza e da aceitação, algo que, grosseiramente, Godard devia ter pensando em causar, um grande não ator que rouba a cena de maneira efusiva) que honram tanto o cinema quanto a fotografia e a arte de rua.

Nota: 10

“Strong Island”, de Yance Ford (2017)

Outra produção Netflix indicada ao Oscar (junto a “Icarus”), o documentário “Strong Island” aprofunda a discussão sobre a morte do irmão da diretora Yance, William, assassinado a tiros em 1992, quando tinha apenas 24 anos, e o julgamento posterior em que o júri, totalmente composto por pessoas brancas, alegou legitima defesa para não incriminar o assassino. Uma dolorosa ferida familiar, em primeiro plano, e social, num âmbito de uma comunidade (e de uma Justiça) racista, que não cicatriza, a morte de William é retomada numa narrativa que retorna ao encontro de seus pais, em 1958, que se mudaram de Charleston, na Carolina do Sul, em meados dos anos 70 (a cidade que recentemente abrigou um protesto de extrema-direita contra negros, imigrantes, gays e judeus) buscando oportunidades em Nova York. “Eu adorava aquele lugar”, conta a mãe sobre a casa da família no Brooklyn nova-iorquino. O pai era motorista do metrô; a mãe, professora. Com o aumento da família (Yance e William teriam mais uma irmã), os Ford se mudam para o que viria a ser um dos guetos afro-americanos em Long Island, pequenos bairros com linhas divisórias segregatórias invisíveis, mas existentes. Yance vai reconstruindo a história da família delicadamente tentando entender (e aceitar) a tragédia do assassinato do irmão tanto quanto o posterior descaso do júri e da sociedade num documentário que soa tão intenso, verdadeiro e necessário hoje em dia quanto se tivesse feito na semana seguinte à morte de William. O trágico episódio destroçou a família Ford, que nunca mais foi a mesma tendo o fantasma da injustiça social pairando sobre o teto da casa, mas Yance reuniu forças para contar essa história, mais uma mancha de vermelho na bandeira dos direitos civis, uma história tão americana (e mundial) de impunidade, medo e preconceito.

Nota: 10

– Marcelo Costa (@screamyell) edita o Scream & Yell e assina a Calmantes com Champagne

Leia sobre todos os filmes do Oscar 2018 aqui